松软地层某风电场风力发电机组基础设计

2021-07-21侯彬

侯彬

摘要:风力发电是最有竞争力的替代能源,已经成为全球能源领域的最佳投资方向之一。风力发电朝着高塔筒、大容量、长叶片的方向发展,对风力发电机组基础的设计提出更高的要求。本文结合工程实例,探讨了松软地层中PHC预应力管桩承台基础的选择、布置与计算,并通过桩基试验与检测,验证了PHC预应力管桩承台基础的可行性,以期为以后同类工程的设计提供可借鉴的经验。

关键词:松软地层;风力发电机组;基础设计;预应力管桩

The Foundation Design of a Wind Farm in Soft Ground

HOU Bin

(Wuling Power Co., Ltd., Changsha, Hunan Province, 410004 China)

Abstract:Wind power is the most competitive alternative energy and has become one of the best investment directions in the global energy field. Wind power generation is developing towards the direction of high tower, large capacity and long blades, which puts forward higher requirements for the design of wind turbine foundation. Combined with engineering examples, this paper discusses the selection, layout and calculation of PHC prestressed pipe pile cap foundation in soft ground, and verifies the feasibility of PHC prestressed pipe pile cap foundation through pile foundation test and detection, which was expected to provide reference experience for the design of similar projects in the future.

Key Words: Soft ground; Wind turbine; Foundation design; Prestressed pipe pile

近年來,作为应对能源短缺和气候变化双重挑战的重要手段,发展以风能、太阳能为代表的新能源得到了世界各国的普遍重视。2019年,全球新增风电装机容量超过60 GW,同比增长19%,累计装机达到650 GW。中国作为全球最大的风电市场,2019年仅陆上风电新增投产容量就达23.8 GW,累计并网容量达230 GW。随着风电平价上网的实施,风电设备也朝着高塔筒、大容量、长叶片的方向发展,风电设备的发展在提升风能利用效率的同时,风机基础承受的上部荷载也越来越大,对基础的设计也提出了更高的要求。本文以国内某平原风场为例,介绍了松软地层风电场风力发电机组基础的设计,对类似风电场的建设提供一定的借鉴。

1 概述

某风电场位于安徽省宿州市境内,总装机规模49.5MW,安装17台单机容量为3MW的风力发电机组(其中一台限发1.5MW),轮毂中心高度130m。风电场内自然地面以下40m范围内各土层的埋藏条件及工程地质特性如下:

①1层人工填土:灰黄、褐黄色,稍湿,可塑,性质不均。素填土,主要成分为粘性土,厚度变化较大,一般层厚1.0~2.0m。

①2层粉质粘土:灰褐色、灰黄色,湿,可塑,混少量钙质结核,含植物根茎,一般层厚0.5~1.9m。

②层粉质粘土:灰黄色,稍湿,硬可塑,局部硬塑,含氧化铁锰质,干强度中等、韧性中等,层厚0.9~4.7m,一般层厚约2.5m。

③1层粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,该层局部分布,层厚1.6~6.2m,一般层厚约4.0m。

③2层粉质粘土:灰黄色,湿,可塑~硬塑,含少量氧化铁锰质,性质不均,该层局部缺失,层厚0.9~6.4m,一般层厚约4.0m。

④层粉质粘土:肉红色,稍湿,硬塑,含氧化铁锰质,干强度中等、韧性中等,层厚1.7~6.6m,一般层厚约4.5m,可作为短桩的桩端持力层。

⑤层粉质粘土:灰黄色,稍湿,可塑~硬塑,性质不均,夹层状、薄层状中密~密实粉土,个别深度夹有30-40cm厚的粉土层,层厚2.3~10.3m,一般层厚约7.3m,可作为端承摩擦桩的持力层。

⑥1层粉质粘土:灰黄色、褐黄色,稍湿,硬塑,局部坚硬,含少量氧化铁锰质,层厚2.1~4.4m,一般层厚约3.2m,层顶深度约17.1~24.2m,是本工程风机基础良好的桩端持力层。

⑥2层粉质粘土:褐黄色、灰黄色,稍湿,硬塑~坚硬,含氧化铁锰质,干强度中等、韧性中等,层厚6.3~9.1m,一般层厚约7.6m,层顶深度约21.5~26.0m,是本工程风机基础良好的桩端持力层。

⑥3层粉质粘土:灰黄色、灰白色,稍湿,硬塑~坚硬,含氧化铁锰质,干强度中等、韧性中等,混少量钙质结核,粒径1~4cm,层顶深度约30.0~33.5m。

本风电场工程规模为中型,风电机组单机容量3MW,轮毂中心高度130m,风电机组地基基础设计等级为甲级,抗震设防烈度为7°,根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),风电场区场地基本地震动峰值加速度为0.15g,基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类,按抗震设防烈度为7度时,判定拟建风电场区浅部③1粉细砂不会发生液化 [1]。

2 荷载计算

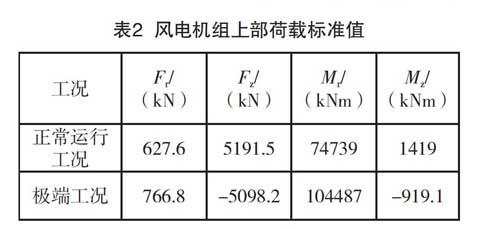

目前,陆上风电机组的上部荷载主要还是由风电机组厂家提供,本工程风电机组的上部荷载标准值(不含安全系数)见表2。

风电机组基础所受上部结构的荷载主要为垂直力、水平力、弯矩及扭矩,其中水平力和弯矩均很大,且变化复杂,同时考虑荷载模型偏差等因素,设计中应采用修正安全系数k0,k0值为1.35。

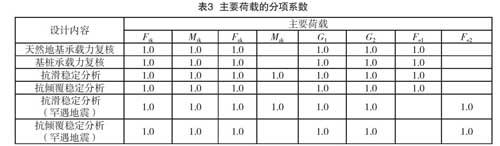

风电机组基础严格按《风电机组地基基础设计规定(试行)》(FD003-2007)等现行规程规范进行设计,基础设计的荷载应根据不同荷载组合情况下的极端荷载工况、正常运行荷载工况、多遇地震工况、罕遇地震工况等各种工况进行计算。极端荷载工况包括上部塔架结构传来的极端荷载效应,叠加基础承受的其他有关荷载;正常运行荷载工况包括上部塔架结构传来的正常运行荷载效应,叠加基础承受的其他有关荷载;多遇地震工况包括上部塔架结构传来的正常运行荷载效应,叠加多遇地震作用和基础承受的其他有关荷载;罕遇地震工况包括上部塔架结构传来的正常运行荷载效应,叠加罕遇地震作用和基础承受的其他有关荷载[2]。相关荷载分项系数见表3。

3 风机基础设计

3.1 风机基础设计的特点

风机塔架高130m,属于高耸构筑物,其中上部结构包括风机塔架、发电机组和叶轮等。风力发电机组基础设计时,主要荷载包括:惯性力、空气动力荷载、运行荷载及其他荷载。风机塔架作用在风机基础顶面的主要荷载为垂直力、水平力、弯矩及扭矩,其中水平力和弯矩均很大。一般情况下,风机塔架所受的静力荷载较为明确,塔架对基础造成的影响也比较容易确定,而风力发电机组叶轮旋转及风机运行过程中产生的动荷载则比较复杂,对基础的影响也要复杂的多。目前主流风机塔筒高度一般都超过90m,水平风荷载在基础顶面产生的弯矩很大,同时风电机组对塔架的倾斜度十分敏感,水平风荷载往往是风机机组基础设计的控制性荷载。由于风向的变化莫测,风机基础所受到的弯矩作用方向也反复变化,风机基础基底受到的拉压作用也反复变化,很可能造成风机地基基础的承载力的减损和位移的累积。风力发电机组基础设计的这些特点,对设计工作提出了更高的要求,在满足风机机组承载力的要求外,还要严格控制风机基础的水平位移和不均匀沉降[3-4]。

3.2 基础选型

风电机组主要的基础型式有:扩展基础、桩基础和岩石锚杆基础,基础型式的选择一般应根据风电场建设场地的地基条件和风电机组上部塔架结构对基础的要求综合确定,必要时还需进行试算,为进一步提升项目经济性,一般还要开展技术经济性比选。当天然地基为软弱土层或高压缩性土层等承载力较低的地基时,天然地基不满足上部结构物荷载作用下的强度、变形和稳定性的要求,采用桩基础是技术经济较优的技术方案。

根据本风电场场地工程地质条件,场地上覆第四系地层结构松散,主要为耕植土、粉质黏土,地基工程性质较差,强度较低,土层厚度较大,不能满足重要建(构)筑物对其强度、变形和稳定性的要求,因此风机基础宜优先考虑采用承台桩基础[5-6]。

目前在风电场中应用较多且技术较成熟的桩基础形式主要有预应力混凝土管桩(PHC预应力管桩)基础及钻孔灌注桩基础。根据工程场地地基土的特性及分布情况,桩型可考虑采用PHC预应力管桩、灌注桩等。

3.3 风机基础设计

(1)直径0.8m灌注桩

初步拟定该型风机基础采用28根直径为800mm的钢筋混凝土灌注桩,桩的混凝土强度等级为C30,桩长24m,分两圈布置,从外往内,第一圈16根,第二圈12根。承台采用C40混凝土,基础分上、中、下三部分,上部为圆柱体,高1.0m,直径为7.6m;中部为圆形台柱体,顶面直径7.6m,底面直径19.0m,高1.4m;下部为圆柱体,直径为19.0m,高1.0m,风机基础承台埋深为3.0m。单台风机基础混凝土方量为542.5m3。单根灌注桩混凝土方量为12.06m3,单个基础灌注桩混凝土方量为337.78m3。

基础布置图见图1。

(2)PHC预应力管桩

初步拟定该型风机基础采用38根直径为600mm的PHC预应力管桩,桩长22m,分两圈布置,从外往内,第一圈22根,第二圈16根。承台采用C40混凝土,基础分上、中、下三部分,上部为圆柱体,高1.0m,直径为7.6m;中部为圆形台柱体,顶面直径7.6m,底面直径19.0m,高1.4m;下部为圆柱体,直径为19.0m,高1.0m,风机基础承台埋深为3.0m。单台风机基础混凝土方量为542.5m3。

基础布置图见图2。

3.4 桩基计算

风电机组桩基礎计算时,采用考虑承台与桩协同工作的弹性抗力计算方法,计算时采用北京木联能软件技术有限公司开发的《CFD风电工程软件-机组塔架地基基础设计软件》(V6.1)计算[7]。

对直径0.8m灌注桩单桩竖向抗压、抗拔、水平承载力进行计算,单桩竖向承载力为2413.55kN,单桩抗拔承载力为1613.08kN,单桩水平承载力187.99kN,满足规范要求。

对PHC预应力管桩单桩竖向抗压、抗拔、水平承载力进行计算,单桩竖向承载力为2127.01kN,单桩抗拔承载力为908.14kN,单桩水平承载力57.64kN,满足规范要求。

3.5 桩基方案比选

由于两种桩型的风机基础承台都一样,故只需对桩的工程量及造价进行比较。

从上表可以看出,同等条件下采用直径PHC预应力管桩造价较低。

近年来,PHC预应力管桩在我国使用广泛,PHC预应力管桩可对天然土体进行挤密,挤密可以提高浅层土质的承载力,同时可以充分利用浅层土体的侧摩阻,单桩承载力有保证;PHC预应力管桩为工厂预制生产,产品化程度较高,质量容易保证;施工工序较为简捷,打(压)桩速度较快,成桩较为迅速,不需要进行泥浆护壁,施工场地整洁,不存在交叉作业,不需进行桩体养护,工程的质量和施工进度容易保证,可大幅度提高整体施工进度;桩身混凝土强度为C80,桩身混凝度密实性较好,并且施加预应力,按不出现裂缝进行设计,适应腐蚀性环境。

因此,本项目推荐采用直径600mm PHC预应力管桩承台基础方案。

4 桩基试验及检测

根据地质钻探资料,勘探深度内地基土层大部分均混有钙质结核物,粒径0.5~4cm,可能对PHC预应力管桩的沉桩造成困难。为确保成桩效果,确定风机基础单桩承载力,本工程在风机基础施工前,委托试桩单位进行了PHC预应力管桩试桩工作。

试桩选取10#、17#风机机位中心各打3根试验桩(机位正中心1根、另2根在左右两侧间距2.0m处,3根桩在同一直线上)进行抗压、抗拔、水平力静载试验。试验桩类型为PHC 600 AB 130,十字型桩尖。允许接一次桩,上下两段桩长相差不宜超过4m。考虑采用锤击法沉桩,重锤轻击,开始时采用较小落距,入土一定深度且桩身稳定后,再按设计要求落距进行锤击。接桩采用钢端板焊接法进行,桩段顶端距地面1m左右时进行焊接接桩,接桩一般在桩尖穿过较硬的土层后再进行,接桩时上下段桩的中心线偏差按照不大于2mm控制,节点弯曲矢高不得大于桩段长度的0.1%。停锤标准以标高控制为主,并按最后一阵10击总贯入度达到50mm时即可停锤。

承载力检测试验在试验桩沉桩完成后15天后进行。单桩水平静载荷试验采用单向多循环加卸载法,取预估水平极限承载力的1/10作为每级荷载的增量。每级荷载施加后,恒载4min后可测读水平位移,然后卸载至零,卸载后等待2min测读残余水平位移,以上便为一个加卸载循环。循环5次,则完成一级荷载的位移观测。

单桩抗拔静载荷试验采用慢速维持荷载法,每级加载量宜为预估极限荷载的1/10,每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min測读一次,以后每隔30min测读一次。每一小时内的桩顶上拔量不超过0.1mm,并连续出现两次时达到相对稳定。

单桩竖向抗压静载荷试验采用慢速维持荷载法,,每级加载量宜为预估极限荷载的1/10,每级加载后,每第5、15、30、45、60min各测读一次,以后每隔30min测读一次。在每级荷载作用下,桩的沉降量每小时沉降小于0.1mm出现两次可视为稳定。

桩基单桩承载力设计与试验情况见表5。

综上可知,采用PHC预应力管桩方案,粒径1~4cm钙质结核不影响沉桩施工,可以保证成桩效果,单桩承载力满足设计和规范要求。

5 结语

根据以上工程实践可以看出,在平原地区松软地层厚度较大不适宜采用扩展基础时,风力发电机组基础采用PHC预应力管桩是经济技术较为合适的方案。桩基沉桩试验和检测结果均表明,桩基承载力可以满足各种工况下风机塔架上部结构的承载要求。通过本工程的设计探讨,为以后松软地层地区风电场风机机组的工程设计积累了一定的经验,希望可为同类工程设计提供一些参考与借鉴。

参考文献:

[1]陆金晖. 大唐武威新能源有限公司红沙岗风电项目建设方案研究[D].兰州大学,2017.

[2]FD003-2007,风电机组地基基础设计规定(试行)[S].北京:中国水利水电出版社,2007.

[3]贾锋. 风电机组多目标综合优化控制关键技术研究[D].上海交通大学,2018.

[4]苑晨阳. 大型风机结构振动的结构—机电智能控制研究[D].大连理工大学,2017.

[5]武世刚. 黄土地区风力发电机组承台—桩基受力特征研究[D].西安建筑科技大学,2018.

[6]肖亚萌. 陆上风力发电机组基础受力性能分析及构造优化处理[D].兰州理工大学,2018.

[7]栗源. 江永县燕子山风场风机基础中钢环与混凝土锚固性能研究[D].吉林大学,2018.