中继线圈对电动汽车无线充电系统的优化

2021-07-21许秋平张春阳

许秋平 张春阳

摘 要:电动汽车无线充电装置具有灵活性,没有直接的电气接触,比传统的充电桩安全,但是传输效率较低,传输距离较近,为了改善这个问题,设计了基于中继线圈的磁耦合谐振式无线能量传输系统。利用互感理论分析了含有中继线圈的磁耦合谐振式无线能量传输系统模型,并利用Matlab仿真验证了中继线圈应用到电动汽车无线充电上可以增加传输效率和传输距离。

关键词:无线能量传输;中继线圈;磁耦合谐振;电动汽车无线充电

Optimization of Relay Coil for Electric Vehicle Wireless Charging System

XU Qiuping ZHANG Chunyang

(Electrical Engineering College of Henan University of Science and Technology, Luoyang, Henan, 471000<!-- 依次为单位,市,省,邮政编码中国(ShangqiuPolytechnic, Shangqiu, He'nanProvince, 476000China) --> China)

Abstract: The wireless charging device of electric vehicle has the flexibility, no direct electric contact, it is safer than the traditional charging pile, but the transmission efficiency is lower, the transmission distance is closer, in order to improve this problem, a magnetic coupling resonant Wireless power system based on relay coils is designed. A magnetic coupled resonant Wireless power system model with relay coils is analyzed using mutual inductance theory, Matlab simulation shows that the relay coil can increase the transmission efficiency and the transmission distance when it is applied to the wireless charging of electric vehicle.

Key Words: Wireless power; Relay coil; Magnetically coupled resonance; Wireless charging of electric vehicles

磁耦合諧振式无线能量传输技术应用到电动汽车充电装置上存在传输效率低且传输距离较近的问题,为了解决这个问题,东南大学的黄学良教授领导的课题小组针对磁耦合谐振式无线能量传输系统特性,建立了传输模型,提出了基于定频控制和定负载的变频控制两种控制策略,来解决频率分裂的现象[1];哈尔滨工业大学的朱春波教授领导的团队研究了一种基于多初级绕组并联方式的电动汽车无线充电方式,在汽车运行过程中可以进行无线充电[2];天津工业大学针对电动汽车耦合机构间传输效率与接收电流的波动性问题,提出了一种具有自检测步进切换功能的发射端控制策略和车载三线圈接收结构[3]。

文章利用互感理论建立磁耦合谐振式无线电能传输系统模型,对比分析了含有中继线圈和不含中继线圈对电动汽车无线电能传输距离的影响,并根据仿真条件搭建了实验平台,验证了仿真数据的实用性。

1 MCR-WPT模型分析<!-- 文章页面布局请调整为一栏格式 -->

1.1 不含中继线圈的MCR-WPT模型分析

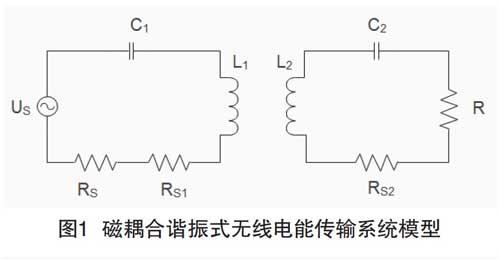

磁耦合谐振式无线能量传输系统(Magnetically-Coupled Resonant Wireless Power Transfer,MCR-WPT)是以两个谐振频率相同的线圈之间可以发生强耦合,实现电能的高效率传输。系统主要由发射电路和接收电路两部分组成。电源给发射线圈提供高频交流电,发射线圈产生磁场,接收线圈接收到磁场能将其转换为电能。为了使系统处于谐振频率状态下,要在两个回路中加入补偿电容,下图为磁耦合谐振式无线能量传输系统模型简化图

由上图可以分析得出系统的传输效率为

1.2 含有中继线圈的MCR-WPT模型分析

通常情况下,不含中继线圈的磁耦合谐振系统传输距离为0.1米左右[4],显然不够灵活,为了增加传输距离,在发射线圈与接收线圈之间加入中继线圈,作为能量中转站,使得传输距离更远。下图为加入中继线圈的MCR-WPT模型。

由基尔霍夫定律得出系统的传输效率为

M12为发射线圈与中继线圈之间的互感,M23为中继线圈与接收线圈之间的互感,都是关于线圈平均半径r、匝数N和两线圈之间距离d的参数,可由下式表示

其中r1、r2、r3分别为发射线圈、中继线圈、接收线圈的半径,N1、N2、N3分别为三个线圈的匝数,d12、d23分别为发射线圈与中继线圈之间的距离,和中继线圈与接收线圈之间的距离。由上式可以看出,在线圈半径和匝数确定的情况下,线圈之间的互感与线圈之间的距离有关[5]。

2 磁耦合谐振式无线能量传输特性分析

一般情况下电路系统的等效阻值确定,当负载确定时,系统的传输效率主要与各线圈之间的距离有关。

2.1 系统工作频率对线圈内阻的影响

为了简化分析过程,发射线圈、中继线圈、接收线圈的参数都设为一致的,也就是当系统工作频率与三个线圈的谐振频率相同时,可取得较大的传输效率。

线圈内阻公式可由下式表示

其中a为导体的半径,r为线圈的平均半径,μ为真空磁导率,σ为导线电导率[6]。

假设各线圈的导体的半径a为0.04cm,匝数N为15,平均半径r为0.15m,工作频率为1-100MHz时,线圈内阻和系统工作频率的关系可由下图表示。

由图中可以看出,线圈的等效电阻随谐振频率的增大而增大,但是相对电源内阻和负载,系统工作频率对线圈内阻的影响可忽略,选取在工作范围内的等效电阻的平均值作为线圈的等效电阻,即RS1=RS21=RS31=6.2Ω。

2.2 中继线圈对传输效率的影响

设定接收线圈上接入的负载为70Ω,电源为70V,内阻为10Ω,将以上参数分别代入传输效率的表达公式(1)、(2)中,可得到关于ω、d12、d23的关系式如式(6)、(7)。

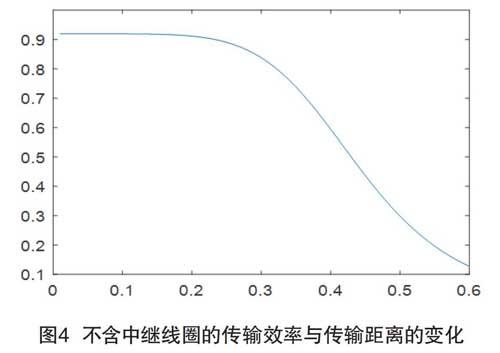

查阅文献可知,电动汽车无线充电的工作频率一般为13.56MHz,所以将系统工作频率设定为13.56MHz,利用MATLAB进行仿真后可以看出是否含有中继线圈对传输效率的影响。

图4为不含中继线圈的MCR-WPT系统中传输效率和传输距离的变化,在接收线圈移动初期,系统的传输效率基本不发生改变,保持在92%左右,当d继续增加到0.2m时,传输效率缓慢下降,当传输距离为0.6m时,传输效率下降到15%左右,若想将传输效率保持在90%以上,则传输距离最远为0.2m。

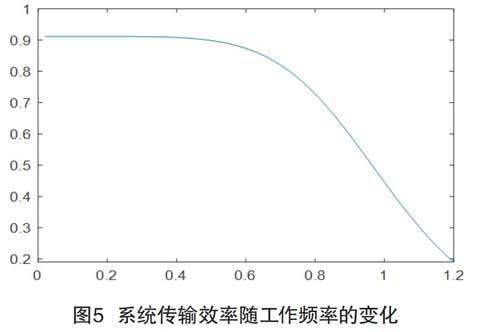

假定中继线圈一直处于发射线圈与接收线圈正中间,增大发射线圈与接收线圈之间的距离,图5为含有中继线圈时传输效率与传输距离d之间的关系,可以看出最大传输效率与不含中继线圈时相近,也维持在92%左右,当传输距离到达0.5m时传输效率才开始缓慢下降,直到传输距离达到1.2m时,传输效率下降到20%左右。

不含中继线圈的MCR-WPT系统在传输距离为0.6m时传输效率已经下降到15%左右,而含有中继线圈的MCR-WPT系统在传输距离为0.6m时,传输效率还可以维持在87%左右,所以加入中继线圈,可以增大系统的传输距离,在一定程度上也可以提高传输效率。

3. 实验验证

为了检验仿真数据的准确性,根据仿真要求搭建了磁耦合谐振式无线电能传输系统实验平台,所用到的电源电压为US=70V,线圈电感为,补偿电容为,固定系统工作频率为13.56MHz,不含中继线圈和含有中继线圈的实验数据与仿真结果对比分别如下

由上图可以看出,不含中继线圈和含有中继线圈的实验数据与仿真数据均是接近的,不含中继线圈时,仿真数据中,传输效率最高可达91.9%。实验数据中,传输效率最高可达90.6%;在含有中继线圈的情况下,仿真数据中,传输效率最高为91.1%,实验数据中,传输效率最高为90.1%,实验数据稍微偏低,主要原因为在实验过程中,有其他数码产品的辐射干扰,造成了结果有轻微偏差,但是不影响结论的得出。

4 结论

本文利用互感理论分别分析了不含中继线圈的磁耦合谐振系统和含有中继线圈的磁耦合谐振系统,获得了传输效率的表达式,并分析了系统工作频率对线圈电阻的影响,传输距离对传输效率的影响,搭建了实验平台,验证了仿真数据的真实性,最后得出结论,加入中继线圈后系统的传输距离增加了0.4m,并且在总传输距离为0.55m以内可以保持传输效率为90%以上。中继线圈的加入有利于增加电动汽车无线电能的传输距离,对于应用于电动汽车中的无线充电系统有一定的参考价值。

参考文献<!-- 参考文献需在文中按顺序上标参考文献必须同时满足以下条件:(1)参考文献数量要求不低于6篇。(2)近5年(2016-2020年)文献不少于6篇,其中近两年的文献(19-20年)不少于2篇,均为英文标点符号(3)含以下目录中的参考文献不少于2篇(为便于核查符合下面条件的参考文献的刊名或整条用红字标注):不包含本刊①当代体育科技②科技资讯③文化创新比较研究④南京体育学院学报(自然科学版)⑤硕士、博士学位论文⑥影响因子为0.5及以上的期刊。(核查办法见各刊网站)⑦外文参考文献 -->

-

Xing Q , Chen Z , Zhang Z , et al. Charging Demand Forecasting Model for Electric Vehicles Based on Online Ride-Hailing Trip Data[J]. IEEE Access, 2019, PP(99):1-1.

-

朱春波, 姜金海, 宋凯,等. 电动汽车动态无线充电关键技术研究进展[J]. 电力系统自动化, 2017, 041(002):60-65,72.

-

张献, 章鹏程, 杨庆新,等. 基于有限元方法的电动汽车无线充电耦合机构的磁屏蔽设计与分析[J]. 电工技术学报, 2016, 31(01):71-79.

[4]刘方, 陈凯楠, 蒋烨,等. 双向无线电能传输系统效率优化控制策略研究[J]. 电工技术学报, 2019, 34(05):5-15.

[5] Zhou S, Mi C C. Multi-paralleled LCC reactive power compensation networks and their tuning method for electric vehicle dynamic wireless charging[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(10): 6546-6556.

[6] 高琳琳. MCR-WPT及其在電动汽车无线充电中的应用研究[D]. 2019.