科技创新平台协同运行机制影响因素研究

——以北京市为例*

2021-07-20张丽红陈柏强

张丽红,陈柏强,平 媛

(1.北京理工大学 管理与经济学院,北京100081;2.北京理工大学 技术转移中心,北京100081)

创新是企业乃至一个民族进步的灵魂和可持续发展的不竭动力。无论是推动国内大循环,还是畅通国内国际双循环,都离不开科技创新。科技创新平台作为支撑全社会创新活动的重要载体和核心力量,在各国科技与经济发展中发挥着重要的作用。美国通过组建国家实验室,开展基础性、前沿性和战略性的跨学科研究,从武器研发扩展到能源、信息、材料等重大科学前沿,出现了互联网等诸多颠覆性技术。日本以立法形式确立国立科研机构的独特地位和治理机制,使其成为科技研发和产业创新的主要力量,还通过高强度持续支持基础研究,催生了日本获诺贝尔奖的“井喷现象”。国家实验室虽然在不同国家名称各异,但作为一种世界通行的科研基地形式,其任务方向是一致的,即主要围绕国家使命,从事基础性和战略性科研任务,通过多学科交叉协助,解决事关国家安全和经济社会发展全局的重大科技问题。

我国正处在由大向强发展的关键阶段,关键核心技术“卡脖子”问题受到了社会各界的广泛关注。其中,潜在的涉及我国经济社会发展和国家安全的巨大风险和解决相关问题的突破路径,受到了政府、学界和产业界的重点关注。新的历史起点为科技创新协同发展提供了历史性机遇,也提出了更高的战略要求。2020年以来,国家进一步加大了科技创新与产业融合的支持力度,科技创新平台作为连接不同创新主体的桥梁和纽带,深入探讨科技创新平台协同运行机制及其影响因素,对推动创新主体以平台为载体突破体制机制性障碍、实现科技协同创新具有重要的战略意义。

1 科技创新平台协同运行机制内涵

1.1 科技创新平台协同内涵

创新平台概念,最早可追溯到20世纪末Meyer提出的产品平台和技术平台[1]。1999年美国竞争力委员会在研究报告《走向全球:美国创新新趋势》中首次出现了创新平台的概念,指出创新平台作用体现在三个方面,即提供创新基础设施与创新资源、提供成果转化的基本条件以及提供市场准入和市场保护。其中,产、学、研协同创新是科技创新平台最常见也是最重要的活动。代表学者有Broekel,Bulter等。

本文从平台的核心概念入手,解析其内涵与运行机制内在的逻辑关系。顾名思义,平台,指高于附近区域的平面;通常引申指供人们舒展才能的舞台或指进行某项工作所需要的环境或条件。创新,指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,表现为改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境,并能获得一定有益效果的行为。通过对这一组概念的梳理与解读,本文对科技创新平台的内涵给出一个比较清晰的界定:以科技企业为主体,聚集于科技前沿,以创新为导向,从理论研究到产业应用全过程共同努力、有效合作完成科技创新任务的高效工作方式。所有这些活动所涉及的人力资源与技术资源等均需聚合在一个高于同行业的特殊的环境下完成。因此,多主体参与、政府引导正是科技创新平台协同运行环境特殊性的体现。诸如美国的DARPA机构、DIUX、OpenNASA众包平台,都是美国军方为攻克军用科技瓶颈而建立的科技协同创新平台,在解决科技创新问题方面发挥着极其重要的作用。

1.2 协同运行机制内涵

机制一词最早源于希腊文,是机器的构造和动作原理,泛指一个工作系统的组织或部分之间的相互作用的过程和方式,即事物各个组成要素和部分之间作用与运行的机理和方式。

协同创新最早由美国麻省理工学院的Peter Gloor等提出,即“由自我激励人员组成的网络小组形成集体愿景”[2]。协同的本质是整体效益要大于各组成部分的简单加和。20世纪90年代,国内外学者开始重点研究协同运行机制相关问题。Gulbrandle、Tsung-Yichen等从机制运行机理、知识共享、科技成果转化过程等方面剖析平台运行机制的功能。国内学者就平台协同运行机制研究提出了动力机制、利益分配机制、需求拉动机制等,代表学者有孙庆、王宏起、张立岩等。

本文认为,科技创新平台协同运行机制是指科技企业、科研机构、政府、高校等平台主体在需求共享、资源整合、技术研发等平台建设与运行等主控环节中,通过体制和制度的作用,达到资源所有者(提供者)、使用者、管理者有效的协同运作而形成的机理和方式。因此,对影响平台有效协同的影响因素进行调查研究,是构建高效的平台运行机制的基础和前提条件。

2 构建影响因素概念模型

由于历史原因,我国科技创新管理尚未在根本上形成调动相关主体科技创新及成果转化的“内生动力”机制,当代科技创新主体之间的沟通、联系、协作要突破固有模式,需要对协同创新主体的行为状态进行深入分析。科技协同创新的主体众多,包括:各类企业、高校、科研院所以及新型科研机构等。本文借鉴已有文献中对科技创新平台影响因素的研究,并对北京市的科技创新平台进行了调查研究。[3-7]

北京市拥有我国第一个国家自主创新示范区,聚集了我国科技领域和高校科研领域的重要资源,现有8所“985工程”大学,26所“211工程”大学,21所正部级和副部级科研院所中,多数属于北京市共管。中央和市属各类科研院所、两院院士占全国半数以上;拥有三分之一的国家重点实验室和工程实验室。北京市在科技创新平台协同建设方面拥有得天独厚的优势。本文选取北京市科技创新平台为典型案例,分析科技创新平台协同运行机制的影响因素具有重要的代表性。

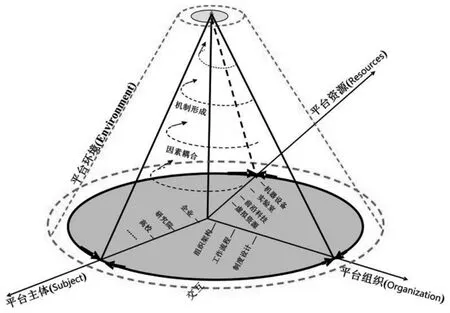

在与北京市科技创新平台、中关村科技产业园和高校相关领域专家进行座谈、讨论基础上,本文从科技创新平台主体、平台资源和平台组织三个维度构建了科技创新平台协同运行机制影响因素相互作用的概念模型,如图1。

图1 科技创新平台协同运行机制影响因素概念模型

平台主体是指按照有关规定,依法参加科研活动,享有法定权利并承担相应义务的自然人和法人组织。包括平台主体的构成、协同目的、协同创新的诉求、协同中的角色作用等等,平台主体会对协同创新平台的运行产生重要影响;资源是平台运行的基础,也是平台创新发展的源头。资源来自多方面,如机器设备、重点实验室、前沿技术、技术人才、各类机构等,资源不仅数量庞大且种类繁多,涉及虚拟资源、实物资源、人力资源等多方面的资源;平台的组织管理,包括组织架构、工作流程、制度设计、沟通渠道等对于平台的高效运行都有着重要的影响。

3 结论与建议

(1)首先综合访谈和统计数据分析考察了科技创新平台协同运行机制的主要影响因素,发现创新主体协同需求、创新资源共享性以及平台组织管理模式对平台运行机制建设影响大。同时,还发现平台运行机制如同木桶效应,短板将决定其容量。平台协同运行的本质是要找到各方诉求的交集,建立共赢机制,只有企业、研究所、政府机构、新型科研机构,各方创新主体达成共识,互相促进,科技创新平台的协同创新能力才能够得到提升。

(2)平台影响力对创新主体之间协同需求影响很大。平台的管理机制以及平台与科技转移转化需求方的合作机制会影响平台运行效率。尤其是近年对军方需求信息的管理、平台与军方的沟通、协商以及涉密信息的处理等问题,这些都是平台运行机制建设的关键环节,也是平台运行的主要功能之一。

(3)平台对科技资源共享的协同能力,对创新主体有很大吸引力。调研数据分析发现资源共享性中需要特别关注重点设备、实验室以及先进技术等科技资源的共享程度,科技创新离不开科技研究的基础设施,一些大型科学仪器设备、研究实验基地是规模较小的研发机构、民营企业所短缺的,平台对科技资源的管理能力会影响创新主体参与协同创新的积极性。

(4)通过创新主体的分类研究发现:科研人员更关注科技成果转化与企业需求的对接及其管理流程。在平台注册的各类创新主体数量越多,平台促进科技成果与需求对接进行产业转化的成功率越高;平台运行管理流程的市场化程度越高,科研人员与平台合作进行成果转移转化的积极性也会越高。

针对上述研究结论提出以下政策建议。

第一,进一步加强政府对平台的政策支持,要细化政策指导意见,如高校、科研机构、企业、新型研发机构协同上的具体方式、具体边界等,都尽可能予以政策指导。坚持以国家战略和市场需求为中心,以市场运作为导向,建立起有利于各协同创新主体共同攻克关键共性核心技术瓶颈、有利于成果快速转移转化的平台协同运行机制。

第二,通过线上线下两条渠道,完善平台运行机制,提升平台影响力。创新资源包括人才、国家实验室和大型仪器设备等,其分布在高校、科研院所以及国防科研机构等地方,分属不同的政府部门的管辖之下,资源的使用、共享和流动存在着体制机制的障碍,线下要加强创新科技资源的协同共享能力,线上要建立平台数据管理中心、网站建设等,有效地解决信息匹配的关键问题,使需求信息、科技资源信息等能在科技创新产业链需求双方之间快速互动,从而提高工作效率,极大地降低沟通成本。

第三,在一些重点领域,鼓励平台积极探索突破现有体制性障碍进行科技攻关协同的新的举国体制的做法。探索以政府引领、新型研发机构为主导的科技创新平台建设,通过市场、制度与政策环境的完善在最大程度上便利各种创新要素的自由流动与优化配置,优化创新生态环境,加强多元创新主体协同攻克关键核心技术的运行机制建设,使科技平台在探索协同创新的新举国体制中形成聚集创新资源攻克“卡脖子”技术的新高地,推动我国科技自立自强发展新格局的建设。