既有建筑改造型养老机构公共活动空间的探索与思考

2021-07-19张景涵上海建科建筑设计院有限公司上海200032

张景涵(上海建科建筑设计院有限公司, 上海 200032)

截至 2018年 12 月 31 日,上海市 60 岁以上老年人口达 503.28 万人,占全市户籍人口 1 463.61 万人的34.4%[1],城市老龄化程度极高。上海市政府虽然提出“9073”的养老服务模式(3% 的老年人接受机构养老服务,7% 的老年人可得到有政府福利政策支持的社区养老服务,90% 的老年人以自助或家庭成员照顾为主居家养老)建设,但即将住进养老机构的老年人不愿远离自己成长、生活了几十年的街巷里弄。在中心城区以“留、改、拆”为城市更新原则的背景下,既有建筑改造为养老机构的需求在上海市中心城区逐步增加。如何高效适配地将既有建筑进行适老化改造,是建设单位与设计单位共同关心的问题。

上海市中心城区既有建筑与场地常面临用地紧张、空间有限的问题。由于规范对功能布局的要求及养老机构床位考核指标等,往往在既有建筑养老化改造(简称“既改”)过程中,优先考虑养护单元的设置,而压缩公共活动空间的内容与指标。本文针对这种现实,重点探索如何在保证养护单元指标的前提下合理设置与利用公共空间。

1 公共空间基础调研

1.1 需求与方法

既改型养老建筑的设计面临很多新建养老机构所没有的问题,但对于功能空间的需求却是统一适用的。因此,项目组针对上海市已建成公办养老机构进行走访调研与会谈取证。通过实地观察老年人的活动行为、访问管理人员获取经验数据的方式了解机构内老年人公共活动的规律,实地考察与记录机构内公共活动空间布局形式和公共活动内容设置。

1.2 调研对象

研究选择上海市内已建成的养老机构进行实地走访调研,选取特点突出的 3 所公办养老院进行重点分析。

(1)杨浦区社会福利院。该福利院成立于 1988年,属于政府全额拨款的公益性事业单位。原始一期养老建筑年龄较大,因此选择近年新建的二期建筑(1~3 号楼)作为研究对象。杨浦区社会福利院项目在场地南区设有较大的室外花园,但仅能休息观赏。在建筑室内布局设计上,1 F 统一为公共服务空间,包含接待大厅、多功能厅、康复中心、音乐治疗室、小卖部、理发室等。统一鲜活的色调设计,让人耳目一新。同时,合理利用社会资源,通过争取企业对全楼家具捐赠(如日本驻上海总领事馆对康复中心捐赠等)手段,让公共空间的经济性、特色性、丰富性大幅提升。

(2)上海市第三社会福利院。该福利院是上海市民政老年医院,是结合养老服务与康复医疗的市一级福利院。院区位于宝山区,项目用地较充裕,室外公共区域假山、喷泉、廊道等设施具有一定的设计情趣;而在室内建筑布局中,院方通过与荷兰鹿特丹市养老护理机构的学习交流,在失智老人照料中心引入小单元居家式照料设计单元。设计突破传统照料单元采用通廊式布局,在设计中结合当地实际情况,将每个小单元照料从 10 床提高到 20 床左右且每间居室为 2 人。每个护理单元设置聊天厅(客厅)、餐厅和辅助设施[2]。将公共活动空间分散化匀布的设计探索为后续设计提供新的参考研究模式。

(3)上海宜川养老院。该养老院以公建民营模式运营,由政府投资建设,某养老连锁机构运营。项目位于苏州河畔,室外环境优美。由于建设基地近似三角形,因此建筑室内各功能空间围绕中庭呈现三角形布置。中庭在 3 F 处设置楼板,形成贯通两层的室内共享大厅,3 F 以上则形成内天井,作为通风采光竖井[3]。每层走廊公区通过不同色彩区分,有助于入住老人对环境有效识别。

1.3 调研总结

通过实地调研记录和与各家机构负责专家会谈,梳理出如下关于养老机构公共空间的若干经验。

(1)中心城区老龄化较高,区域内老年人普遍希望在交通方便和原生生活区域相近的机构养老,因此,青浦区、奉贤区等郊区的养老机构空床率较高。因为老年人普遍就医频率较高,所以具备医疗设施和配药、康复服务的养老机构更受青睐。

(2)自理老人的照护成本较低,一般政府公办养老设施中 70% 针对非自理老人,而公共活动空间的主要服务对象为自理老人,因此养老机构公共活动空间面积多少应与机构接受自理老人比例相关。公共空间划分标准,按照30~40 人共用一个公共空间场所为宜。

(3)1 F 整体作为公共空间设计可有效划分活动单元和养老单元,较为推荐。室内公共活动功能房间中最受欢迎的是阅读室、棋牌室以及可供每周举行唱歌、绘画等集体活动的开敞多变的综合活动空间。每层宜设置集中就餐空间,应设置助浴间和兼具用餐功能茶水间。

(4)每层宜设置 1 个拥有 2 台洗衣机的洗衣房,并在室外场地设置 1 老人/5 m2的晒场。

(5)空间布局上宜开敞简洁,可以适当融入地缘特色,如老上海石库门等设计元素,增加老年人领地亲切感。室外布局不宜变化太多,并兼顾私密性设计。

(6)一般养老机构内医疗设施不应过度,须结合社区医疗机构职能合理设置。优先推荐设置输液室、理疗室、心电图检测和医护办公室。

2 优化与实施设计

2.1 现状条件分析

本项目位于上海市静安区万航渡路,前身是上海市第二毛巾厂(现面向社会出租)。基地由 1 条弄堂与城市干道相连,与周边居住区、菜市场、学校紧邻。改造范围包括 6 幢主体厂房、零星设备用房、公共区域等。项目现状如图1 所示。

图1 基地现状布局图

2010年,上海市区有一批 10 a 租约到期的快捷宾馆,回流至政府部门后,较多改造为养老设施项目,比如静安区乐宁养老院等。但是,伴随着城市发展与产业结构的调整,中心城区工业场所不断外迁,以工业建筑为代表的大量旧建筑被废弃、闲置,亟须蜕变。工厂厂房改造为养老设施项目非常少见,因为普遍意义上厂房作为工业建筑,层高、进深、结构形式以及场地周边环境等条件与居住类建筑设计条件相差较大。面对这一特殊要求,本案通过组队伍、查短板、挖资源、找对策、定规划的步骤来逐步合理落实设计。本文主要聚焦公共活动空间的设计理念与落实情况。

项目土地使用面积为 5 402 m2,产权证记载建筑面积为 14 173 m2。6 栋厂房建设年代与功能和结构形式各不相同。经过综合评估策划,将原 4、5、6 号楼合并为 1 号楼,1 号楼改为 2 号楼,2、3 号楼合并为 3 号楼,并通过连廊贯通 3 幢建筑。配电房及门卫进行独立梳理。改建后总平面图如图2 所示。

图2 基地改造后总平面图

2.2 平面布局设计

2.2.1 室外平面布局设计

现代大都市生活中,老年人在生理、心理层面都有户外活动和交往的需求。养老机构室外空间的设计者应考虑到老年人心理与生理 2 方面的需求。本案计划服务老年人按照自理能力分类,包含 70% 的全自理老人、20% 的行动障碍老人、10% 的失智失能老人。针对大部分自理老人,采用设计提升体力活力与健康的设计原则,创造有利于健康行为的室外公共空间。

项目土地使用面积仅 5 402 m2,原始首层占地空间就达到 3 552 m2,约占用地红线的 66%。首层公共区域除了满足老年人活动健身外,还需要满足园区日常经营相关的服务需求,如进出车辆通路、停车位设置等。根据国家消防相关规范设置园区 2 个出入口和车型环路后,集中室外活动空间更为有限。因此拓展建筑投影轮廓下的首层灰空间,使其作为室外活动场所增补,显得十分必要。经过对空间序列的梳理之后,将园区主入口适当放宽,对两侧建筑进行局部架空处理,利用此处灰空间组织仪式入口区、园区导示、接待入口与无障碍活动区,继而设计景林漫步区至多功能活动区。这里与室内多功能厅内外融为一体,以沪上风情为基调,辅以绿意绘画,打造多场景社交空间。社交活动的增加将对抑制衰老起到积极作用,而锻炼是很重要的社交出发点。入口西侧地面健身圈和器械活动区的打造,可为老年人提供更多健身机会。设置种植赏乐区与闻风听语 2 个小片区,构成地面绿化界面系统。保留动区与静区有效分离,尽可能最大化提高休憩静区的多样化功能。

2.2.2 室内平面布局设计

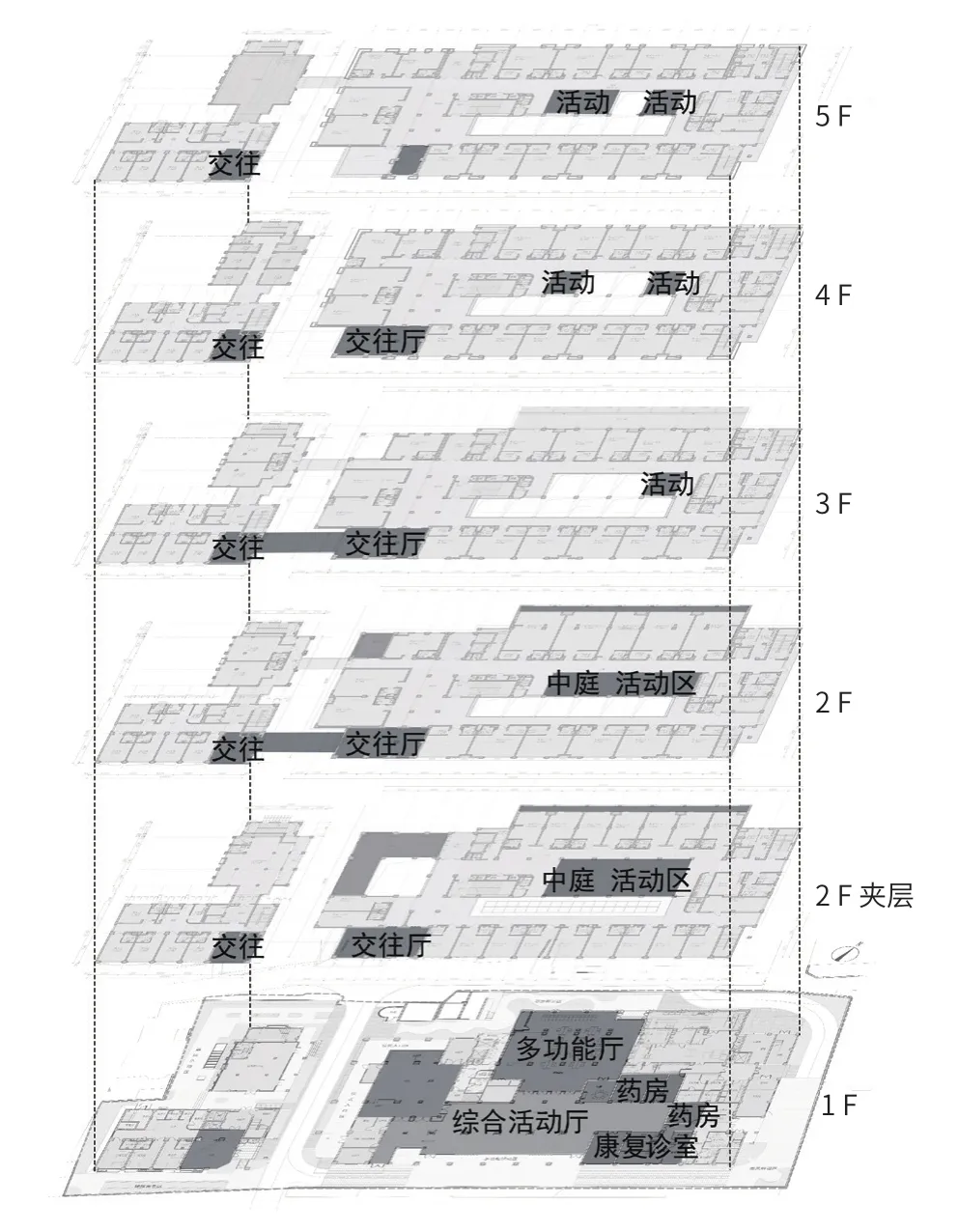

受周边建筑的遮挡,园区室内日照条件不佳,既有建筑中日照情况最好的为 2 号楼南侧以及 1 号楼西南角。软件模拟发现,园区现状自然通风效果不理想,夏季风仅能从东南角进入园区。因此,在室内公共活动空间布局的设置上,选择把日照条件最好的 1 号楼西南角、2 号楼东南角作为每层的公共活动交往厅,并设置连接 1、2 号楼的空中连廊。让所有老人都可以享受到阳光,提高老年人进行集体活动的积极性。东南角交往厅和连廊的设置也有效提升了 1 号、2 号楼间的水平通达性,如图3 所示。

图3 室内公共活动空间分布示意图

1 号楼原进深超过 34 m,中部采光、通风较差,通过在平面 2~5 F 中部增设中庭,辅以采光天窗,牺牲一部分使用面积,将南北进深划分为 11 m 和 18 m。在东南侧开设南向进风洞口,同时在 1 号楼西北侧设置洞口及开敞户外平台活动空间,利用东南、西北两侧的空气压力差增加室内空气流通,提高空气质量。同时根据季节控制室内湿度,减少闷热感或干燥感,提高人体舒适度。

1 F 多功能厅与中庭采光窗下方活动厅南北相通,并贴临南侧室外活动场地。在过渡季节可将分割门完全打开,形成室内外贯通的大型活动场地,以满足各类活动开展。另外,中庭采光窗有效隔离活动产生的噪声对上部养老单元的影响。

围绕 1 号楼中庭,合理布置公共活动空间,可为老人集体就餐、绘画等较安静的集体活动提供采光通风、采光条件舒适的功能空间。从上至下逐层退台的设计可提升该区域各层采光性能以及空间开敞通透性。1 号楼西南角及 2 号楼东南角交往厅可满足各层老年人日常举办如合唱、茶话表演等小型有声活动。室内公共活动空间色彩搭配选择自然温暖的浅棕色和黄色搭配局部现有的家具,通过自然柔和采光与人工照明补足,形成明亮温馨的环境。

2.3 立体布局设计

2.3.1 室外立体布局设计

底层公共空间并不能完全满足园区内近 500 位老人的日常活动需求,因此利用好园区第 5 立面—屋顶空间,显得十分必要。通过垂直交通和水平连廊,将园区 3 幢楼每个屋顶花园彼此连通,为园区增加了高达 3 000 m2的绿化与活动场地,如图4 所示。

图4 园区屋顶户外空间示意图

室外空间色彩与景观打造与整体建筑风格保持统一。1 号楼屋顶的 120 m 健身步道,老年人可在此举办 5 min、10 min、15 min 不同类别活动。卵石步道,方便老年人赤脚行走锻炼肌肉和按压穴位。除健康步道外,还设置屋顶自耕农场,鼓励老年人自我养护,活跃其脑细胞活力,并起到减压锻炼作用。同时设置屋顶休憩遮阴花架等安静活动场地,打造动静适宜的室外空间。设计选用透水性材质,减少下雨天径流系数对园区场地及屋顶排水影响。花园植物选择适合上海气候的乡土树种,有利于植物营造效果,降低运营养护成本。

2.3.2 室内立体布局设计

厂房原功能为生产用房,层高为 2.5~8.0 m,项目组将层高较高的楼层通过插层的方式、层高不经济的楼层采用“2 F 变 3 F”的方式、楼板移位的方式等改造与加固,保证各空间层高在 3.3 m 以上,单位建筑面积所占空间体积从5.09 m3降低至目前的 3.89 m3,与新建建筑接近。将高大的厂房转化为尺度宜人的养老空间,在“寸土寸金”的老城区中提高了土地使用率。

在室内公共活动空间立面色彩与材质搭配上,结合室外红砖等老上海特色元素,配合暖灰色墙地面与浅棕色木质门扇、扶手、家具等设施搭配营造浓浓静安氛围,让入住老年人感受区域归属感。

3 结 语

本案关于养老公共活动空间的设计遵循集约、均好两大原则,符合项目本身用地紧张空间资源有限的情况。也对既改项目提出了公共空间的最优区共享模式和公共区渗透立体串联两大模式的建议。

既改型养老项目尽量将自然资源最优区域作为公共共享区域,可让全部老年人尽可能享受到相对平等的生活资源。对于有限的空间资源应做到立体串联,增加可利用空间区域,延展动线长度,丰富活动类型。希望为后续的,特别是中心城区的养老化既改项目提供积极参考。