空气间隙击穿后放电通道内的气体运动特性

2021-07-15刘晓鹏董曼玲邓虎威赵贤根何俊佳

刘晓鹏 董曼玲 邓虎威,3 赵贤根 何俊佳

(1. 华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室 武汉 430074 2. 国网河南省电力公司电力科学研究院 郑州 450052 3. 广东电网有限责任公司茂名供电局 茂名 525000)

0 引言

空气是输电线路最主要的绝缘介质,输电线路遭受雷击或过电压时空气间隙放电而跳闸[1-3],此时,间隙两端绝缘强度的恢复程度决定了输电线路重合闸成功与否[4-5]。间隙绝缘强度主要由放电通道内的残余电导率决定,而残余电导率由带电粒子的密度决定[6]。现阶段尚无手段直接测量放电通道内带电粒子的密度,但空气间隙击穿后放电通道内气体的运动可能间接反映带电粒子特性。因此,研究空气间隙击穿后放电通道内气体的运动,有助于理解间隙击穿后放电通道的形态演化,可以为绝缘恢复过程的研究提供参考[7-8]。

间隙击穿后放电通道的光强迅速减弱,在演化过程的中后期通道不再发光,因此,采用光学相机不能完整地记录击穿后放电通道的演化过程[9-10];而热特性贯穿于间隙击穿后放电通道的整个演化过程[11],纹影技术作为一种可测量流体热特性的非接触式手段[12],可以用于气体间隙击穿后放电通道特性的研究[13-16]。J. R. Greig等[13]通过对间隙击穿后放电通道演化过程的纹影图像进行定性分析,发现放电通道的局部不对称性对演化过程中湍流产生的作用,而且指出这些湍流对于通道的冷却具有关键作用。S. B. Leonov等[14]基于纹影技术,发现了间隙击穿后放电通道的射流现象,并分析了射流产生的物理机制。刘晓鹏等[15]采用高速纹影系统,观测了长空气间隙击穿后放电通道的形态演化特性,指出间隙击穿后放电通道的演化具有复杂性,并将放电通道形态地描述为“毛毛虫”。上述关于间隙击穿后放电通道的形态演化分析多为定性讨论,缺少定量化的结果,限制了间隙击穿后放电通道演化特性的深入研究。

作为从图像序列提取运动信息的一种方法,光流法在计算机视觉领域得到了广泛应用[17]。Liu Tianshu[18]曾指出光流法可以运用于纹影图像的处理,以此获得气体运动的速度场。然而,到目前为止,并未见到有文献报道采用光流法研究放电通道演化过程中气体运动速度特性。

为此,本文首先根据光流法的基本原理,提出相应的试验和观测要求;其次,采用纹影系统观测空气间隙击穿后放电通道的演化过程;最后,基于光流法计算获得空气间隙击穿后放电通道内气体运动的速度场,定量分析通道的演化特性。

1 试验条件

光流(optical flow)是物体与观测者的相对运动投射在成像平面上的二维表观速度场[18-19]。B. K. P. Horn和B. G. Schunck在1981年提出一种光流法(简称为H-S光流法)计算成像平面上的速度场[19],时至今日经过众多学者的完善优化,H-S光流法被广泛应用[20]。H-S光流法处理图像序列必须满足两个假设:灰度值恒定假设和光流平滑假设。

为了满足灰度值恒定假设,试验条件应满足以下要求:

(1)高速摄影仪的拍摄速率足够高,即相邻图像序列之间的时间差dt足够小,保证相邻两张图像中对应的像素点运动距离足够小[21]。光流法处理图像序列时,在距自身几个像素点的邻域内遍历寻找与自身灰度值相等的像素点,如果相邻图像序列的时间间隔过大,那么图像序列中对应的像素点运动距离过大,导致在距自身几个像素点距离的邻域内找不到与自身灰度值相等的像素点。而该情况将不再满足灰度值恒定假设,故无法采用光流法计算。

(2)纹影系统辅助光源的光密度应保持均匀。纹影系统辅助光源作为背景光,其强度会影响图像的灰度值,若背景光分布不均匀,相同的被测对象在观察视窗不同位置将呈现不同的灰度值,采用光流法在邻域内寻找与自身灰度值相等的像素点时,便会引入因图像背景灰度值不均匀带来的误差。为此,试验应采用光密度比较均匀的 LED(light emitting diode)光源。

同时,为了满足光流平滑假设,试验应在比较干净的场地进行,并保证纹影系统的两个凸透镜和相机镜头没有灰尘等附着物,避免观测过程中对放电通道的遮挡。这是因为被测区域中遮挡处的像素点无法在相邻的图像序列中找到对应的像素点,即光流场在遮挡处间断,不再满足光流平滑变化的约束[22]。

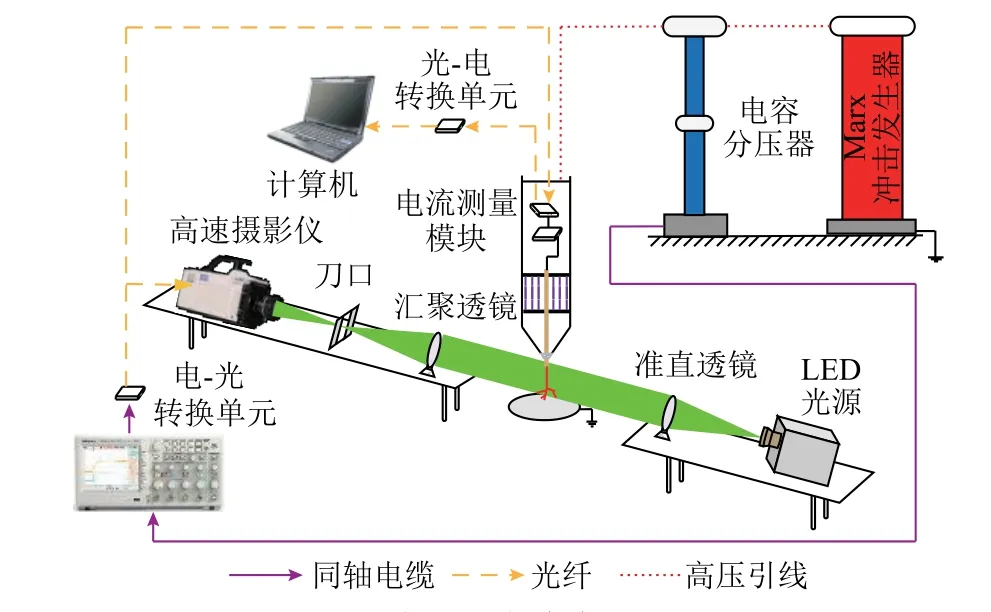

考虑上述试验条件要求,用于间隙击穿后放电通道形态演化过程观测的整体试验布置如图1所示。纹影观测系统包括LED光源、两块透镜(准直透镜和汇聚透镜)、刀口和高速摄影仪。LED光源为面光源,中心波长为532nm,最大功率为50W。准直透镜和汇聚透镜的焦距和通光口径相同,其中,焦距为2 000mm, 通光口径为150mm。配备Sigma长焦镜头的高速摄影仪(Photron FASTCAM SA-X2)用于记录放电通道演化过程的纹影图片。为了满足光流法的灰度值恒定的假设,高速摄影仪的帧率不能太低;然而,为了保证观测范围涵盖整个放电通道,并保证图像空间分辨率,高速摄影仪的帧率不能太高。综合考虑本试验对时间分辨率和空间分辨率的需求,高速摄影仪的帧率设置为30 000f/s (frame per second),曝光时间为5μs,图像尺寸为896×496pixel,空间分辨为230μm/pixel。

图1 试验布置Fig.1 Experimental setup

试验采用10cm棒-板空气间隙,施加电压幅值为90kV的操作冲击波(160/2 500μs)。电压波形的测量采用电容分压器(分压比为789: 1,相对不确定度为1%)和示波器(型号:RIGOL MSO5104,采样率为8GS/s,带宽为DC~200MHz)。放电电流的测量采用高电位数字式瞬态电流测量系统[23],该系统相对不确定度为0.7%,带宽上限可达75MHz。为了实现电压、电流和纹影图像的同步测量,采用示波器输出的触发信号分别触发高速相机和电流采集系统,后期数据处理时进行时间修正[24]。试验在室内开展,温度为302~304K,相对湿度为73%~76%,气压为1个大气压(101 325Pa)。试验过程中,实验室门窗关闭,尽量减少自然风的影响。

2 试验结果

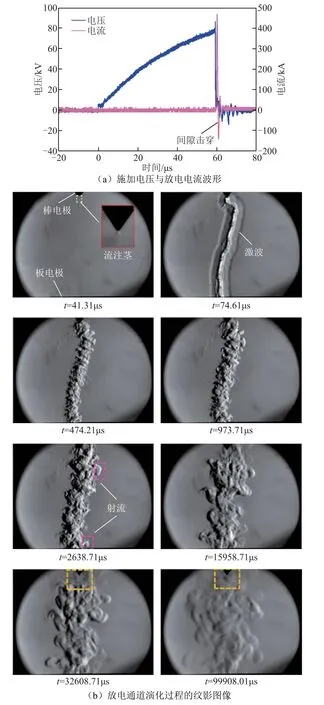

上述试验条件下,空气间隙击穿后典型的放电通道演化过程如图2所示。电压和电流波形表明,空气间隙约在t=60μs时击穿;受限于拍摄帧率,纹影系统仅捕捉到t=41.31μs时从电极端部形成的流注茎,未能观测到先导发展过程,随后的纹影图片对应间隙击穿后放电通道的演化过程。间隙击穿时,由于较大电流的快速注入(约为μs量级),放电通道内气体被快速加热,通道内气体压强迅速增大,温度急剧升高,通道内高温高压气体向周围运动时压缩周围环境中的气体形成明显的激波[25-27],间隙击穿产生的激波近似以放电通道为轴对称向周围传播。由于通道内气体被快速加热,击穿瞬间放电通道内气体压强远大于周围环境的大气压强,气体密度低于周围环境气体密度,即径向上气体的压强梯度与密度梯度方向相反。由于瑞利泰勒不稳定性(Rayleigh-Taylor Instability),放电通道边界处两种密度、压强不同的气体相互渗透形成蘑菇状的“凸起”,随着通道的演化,位于通道边界处的“凸起” 逐渐发展为射流。第三张及以后的图像显示了射流的不断向前发展,正是这种发展使得通道的演化结构变得复杂无序[26]。从间隙击穿时刻至973.71μs,放电通道在径向快速膨胀至17.7mm,径向膨胀速率平均值为19.4μm/μs;而973.71~2 638.71μs,放电通道径向膨胀速率平均值下降为3.6μm/μs,2 638.71μs时放电通道的平均直径为23.7mm。最后两张纹影图像表明,与远离棒电极的放电通道相比,棒电极附近的放电通道消散更快,与未击穿情况的试验结果类似[24]。

图2 典型试验放电通道演化过程Fig.2 Discharge evolution process of typical experimental results

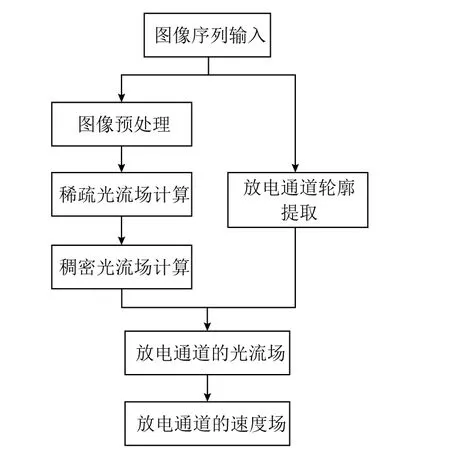

为了获得间隙击穿后放电通道内气体的运动情况,采用光流法对纹影图像进行处理,其流程如图3所示,主要包括以下几个步骤:

图3 光流法计算放电通道速度场的流程Fig.3 The flow chart to calculate the velocity field based on optical flow method

(1)选择间隙击穿后放电通道的纹影图像序列作为输入参数。

(2)图像序列预处理,首先消除背景,然后采用中值滤波算法对纹影图像处理,降低因噪声引入的误差。

(3)由粗略到细致的光流计算,为了更好地满足灰度值恒定假设,算法将输入图像分割为多级金字塔,首先计算金字塔顶层的光流大小,然后根据上层光流估算下层的初始光流场,即空间分辨率较低的稀疏光流场,最后根据约束条件计算得到本层精确的稠密光流场,重复上述操作即可计算出位于金字塔底层的输入图像的光流场。

(4)放电通道轮廓的提取,对输入图像自身以及周围7pixel×7pixel邻域内像素点的灰度值进行判断,当邻域内灰度值超过阈值的像素点数量达到3/4时,则认为该像素点属于放电通道,最后将放电通道边界处的所有像素点连接即形成放电通道的轮廓,通过试验发现上述阈值取1 500比较合适。

(5)放电通道气体速度场计算,提取通道轮廓内的光流场,同时,考虑时间分辨率和空间分辨率,将光流值转换为实际运动的速度值,从而获得放电通道内气体运动的速度分布。

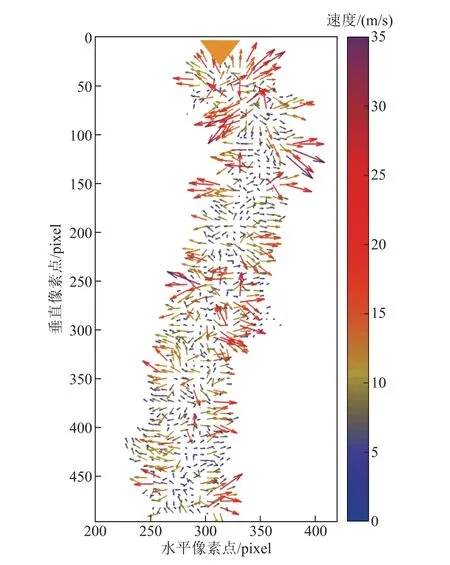

基于图3所示的处理流程,计算t=291.06μs时刻主放电通道的气体速度场如图4所示,其中箭头的方向表示气体的运动方向,箭头的颜色和长度分别表示气体运动的绝对速度和相对速度大小。图4结果表明,放电通道边缘处的气体运动速度值比通道中心处的速度值要大,放电通道边缘处气体运动的速度最大值可达35m/s,放电通道内气体运动的平均速度为4.77m/s。采用同样的处理流程对其他时刻放电通道内气体运动的速度场进行计算,结果表明放电通道内气体运动的速度变化趋势与文献[14]一致;同时,随着放电通道的演化,放电通道内气体的平均速度变化、通道边界处射流的发展、棒电极附近的气体运动趋势均表现出各自明显的特点。

图4 放电通道在t=291.06μs的气体速度场Fig.4 The velocity field of the discharge channel at t=291.06μs

3 间隙击穿后放电通道内气体的运动

3.1 放电通道内气体平均运动速度变化

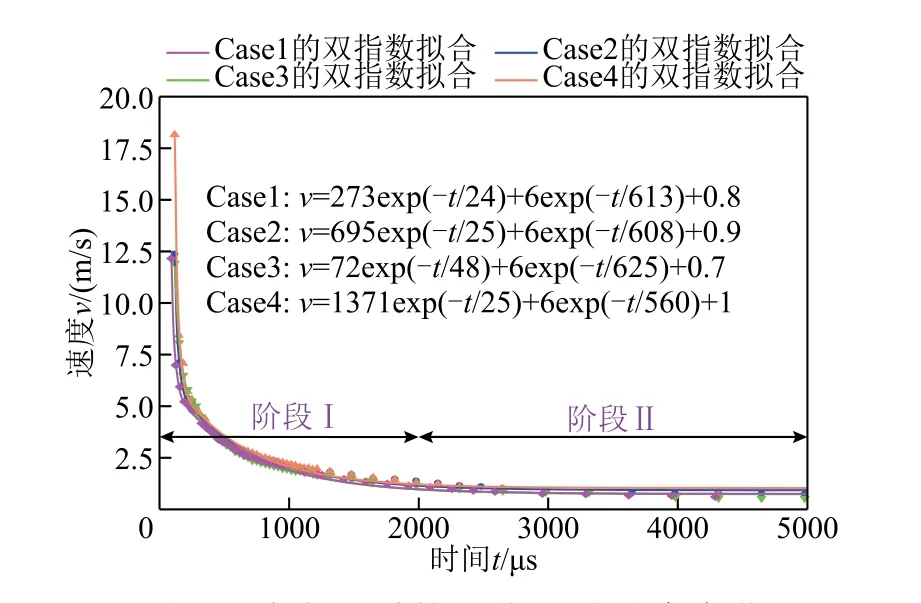

选取相同试验条件下得到的的四组试验数据(Case1~Case4),采用光流法计算间隙击穿后不同时刻放电通道内气体运动的速度分布,获得不同时刻气体运动速度的平均值,结果如图5所示,其中,零时刻定义为施加电压开始上升的时刻(与图2中零时刻一致)。采用双指数函数分别对四组试验结果进行拟合,四组拟合函数的相关系数(R2)均大于0.99,由此可以看出,间隙击穿后放电通道内气体运动的平均速度呈“双指数”方式衰减。根据速度变化率将速度的衰减分为两个阶段:第一阶段为t=2 000μs以前,气体运动的平均速度呈现“先快后慢”的下降趋势;第二阶段为t=2 000μs以后,气体运动平均速度的变化率小于10-3m/s2,平均速度保持在1m/s左右。气体运动速度在第一阶段呈现“先快后慢”的趋势,可能是受间隙击穿时激波运动的影响,传播初期激波的速度远大于声速,当激波由通道内向通道外传播时带动通道内气体沿径向运动,该阶段气体运动的平均速度最大。受高速摄影仪帧率限制,本次试验拍摄的激波波面均位于放电通道外,因此计算得到的气体运动平均速度最大值偏低,仅为10~20m/s。当激波离开放电通道后,通道内气体继续沿径向运动,通道内气体与周围气体的扩散占据主导作用[28],第二阶段气体运动速度基本维持在1m/s左右。

图5 放电通道的平均运动速度变化Fig.5 Average speed variation of the discharge channel

3.2 放电通道边缘处射流的发展

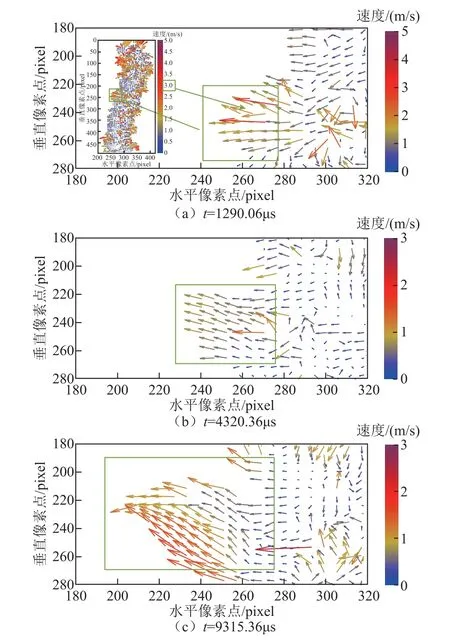

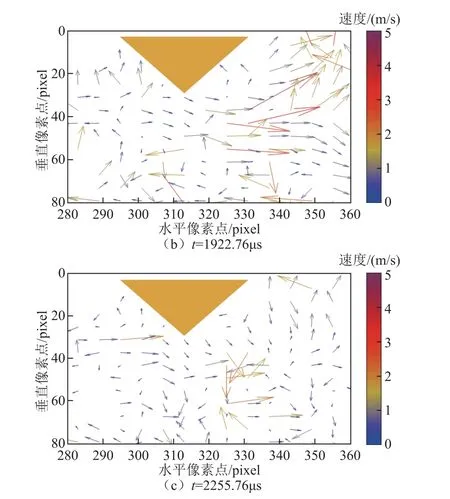

图2所示的试验结果表明间隙击穿后在通道边界处存在明显的射流,本文选取试验中典型的射流发展过程,计算得到其速度场如图6所示。结果表明,在射流发展初期,射流处空气运动速度平均值较大,速度幅值的差异也较大,图6a片中矩形方框内射流的平均速度值为1.88m/s,速度的方差为0.77(m/s)2;随着射流的发展,气体运动的速度的平均值及差异均减小,图6和图6c中矩形方框内射流的速度平均值分别为0.92m/s和1.04m/s,速度方差分别为0.11(m/s)2和0.17(m/s)2。分析本文其他试验结果的射流特性,均得出类似的结论。

图6 放电通道边界处射流的演化Fig.6 Evolution of the jet at the boundary of discharge channel

文献[29-30]将纹影图像中放电通道边界处的“凸起”(射流)称为湍流,而本文的结果表明,边界处的射流较难发展为湍流,因此,能否将边界处的“凸起”直接定义为湍流需要进一步探讨。以图6的射流演化为例,该射流在长达9 315.36μs的演化过程中并没有转变为湍流,一方面,由于空气为黏性流体,射流处的气体运动速度幅值在轴向上存在一定的差异,因此相邻空气层之间存在黏性切应力[31],该切应力会阻碍轴向速度差异的扩大并进一步阻碍射流到湍流的转化;另一方面,流体运动时只有在雷诺系数超过临界值时才能发展为湍流,换言之只有通道边界处的气体运动速度足够大时才能发展为湍流,然而击穿后放电通道内气体运动的速度量级仅为m/s,因此很难发展为湍流。

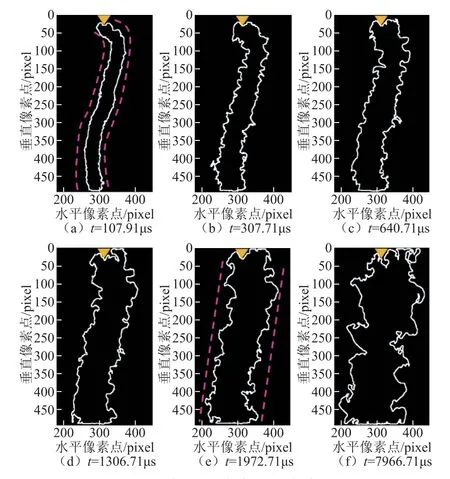

为了研究射流对放电通道轮廓的影响,基于图3中通道轮廓提取方法,获得放电通道的轮廓形态变化过程如图7所示。结果表明,射流的发展使放电通道的轮廓由光滑变得凹凸不平,在第一张纹影图像中,放电通道边界处的射流没有形成,放电通道的轮廓整体比较光滑,没有小的凸起;随后,射流的产生使得通道轮廓表现得凹凸不平。此外,射流的发展使间隙击穿后的放电通道的轮廓在第一阶段具有“由弯变直”的趋势,图7a中放电通道呈现明显的弯曲状,随着放电通道的演化,通道的弯曲程度逐渐变小,第一阶段结束时放电通道近似为直通道;而后在第二阶段,由于射流的充分发展,整个放电通道逐渐变得不规则。

图7 放电通道整体形态变化Fig.7 Morphological change of the whole discharge channel

3.3 棒电极附近气体的运动

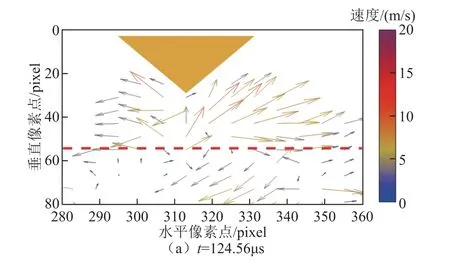

图2的试验结果表明,间隙击穿后棒电极附近区域先于其他区域恢复。本文选取某组试验结果,对靠近电极的放电通道内气体运动特性进行分析,结果如图8所示,其他组的分析也呈现相似的结果。

图8 棒电极附近气体速度场演化Fig.8 Gas velocity field near the rod electrode evolution

结果表明,在间隙击穿后的初期,电极附近区域的放电通道内气体运动方向具有一条明显的分界 线(图8a中的虚线),在分界线之上,气体朝向棒电极运动,而在分界线之下,气体朝远离棒电极的方向运动,这可能是间隙击穿后棒电极附近的放电通道比远离棒电极的区域先恢复到放电前的状态的原因[15,32]。而产生上述现象的原因之一可能是间隙击穿瞬间放电通道被加热至几千开[尔文]的高温状态[14],由于金属的导热系数远高于空气,电极附近高温气体与铜电极的热传导作为主要的传热方式[33]。

需要注意的是,棒电极附近的气体并非一直朝向棒电极运动。图8b和图8c中气体运动的速度分布显示,棒电极附近朝着棒电极运动的气体逐渐减少,并且速度幅值逐渐降低,这可能是随着高温气体与棒电极的热传导过程的进行,棒电极的温度逐渐升高,而棒电极附近区域的温度逐渐下降,两者温度差不再明显,导致棒电极周围气体不再向棒电极运动。

4 结论

本文采用光流法对10cm空气间隙击穿后放电通道演化过程的纹影图像进行了定量分析,主要结论如下:

1)间隙击穿后放电通道内气体运动平均速度以“双指数”方式衰减,根据衰减趋势可以分为两个阶段:第一阶段平均速度呈现“先快后慢”的下降趋势,由十几m/s下降到1m/s左右;第二阶段平均速度基本不变,保持在1m/s左右。

2)空气间隙击穿后,放电通道边缘的射流不大可能演化成为湍流,同时,射流的发展使光滑的放电通道轮廓出现凹凸不平的锯齿状,但放电通道整体呈现“由弯变直”的趋势,而后逐渐变得不规则。

3)空气间隙击穿后,靠近电极的放电通道内气体的运动方向呈现相反趋势,这有助于电极附近放电通道更快地恢复至放电前的状态。