西秦岭地区景观生态风险评价及格局优化研究

2021-07-15杜华明

杜华明

(1.绵阳师范学院 资源环境工程学院,四川 绵阳 621000; 2.生态安全与保护四川省重点实验室,四川 绵阳 621000)

景观生态风险指自然或人为因素影响下景观格局与生态过程相互作用可能产生的不利后果[1]。伴随人类活动和自然灾害对生态系统影响的加强,景观生态风险引起政府、学界、社会的广泛关注。如马胜等[2]对榆林市景观生态风险进行了研究,发现榆林市景观生态风险程度总体较高,景观生态风险空间变异较小;刘春艳等[3]对三江平原景观生态风险的研究表明,该区域生态风险整体向西南方向运移,人为干扰度、居民点以及保护区距离对景观生态风险的影响最为显著;奚世军等[4]对乌江流域的研究认为,频繁的人类活动其强烈干扰使得该流域内景观生态风险整体呈现上升趋势;刘焱序等[5]对深圳市的研究发现,深圳市景观生态风险呈现“西高东低”的空间分布格局;姜坤等[6]对福州鼓岭避暑旅游区景观生态风险的研究中指出,研究区内生态风险空间分异明显,高风险区主要集中在北部和中部地区。纵观景观生态风险的研究,主要针对行政单元、区域、流域、城市、旅游区等对象来开展,目前,研究者们在景观生态风险评价指标的选取、景观生态风险评价模型的构建、景观生态风险的时空演变、景观生态风险驱动力等方面已取得一定成绩,为探索区域景观生态风险提供了广阔视野和宝贵经验,对改善区域生态环境、维护区域生态安全具有重要意义。

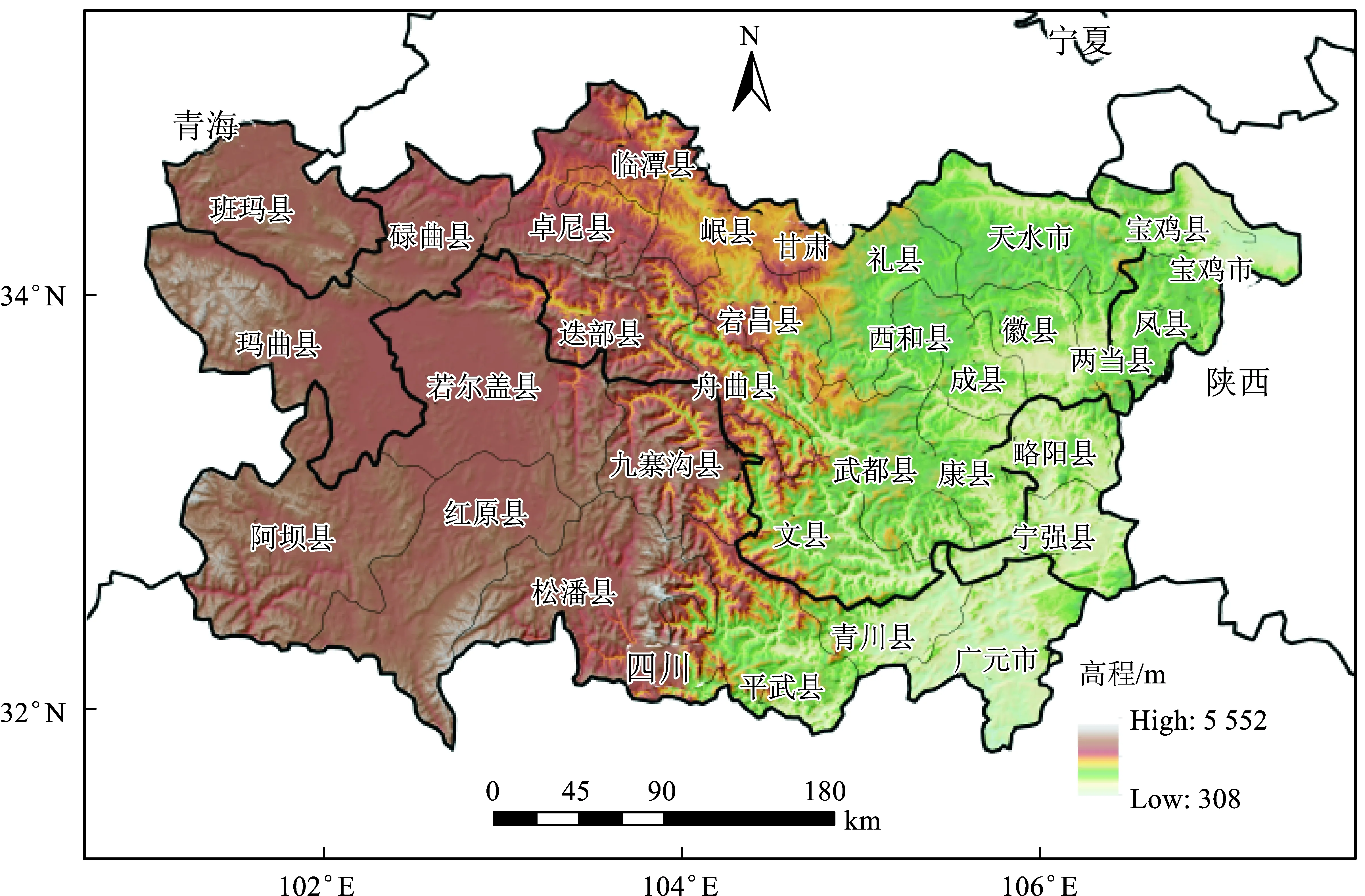

西秦岭指秦岭西延部分,地处黄土高原和青藏高原的交绥区域,地跨甘肃、陕西、青海、四川4个省份(见图1),西起甘肃玛曲,东至陕西略阳,南起四川松潘,北抵甘肃岷县[7]。西秦岭位于中国大陆腹地,生态环境复杂,生态系统类型多样,海拔高差高达5 244 m,地势起伏大,地形以高原、山地为主。区域内牧业发达,长期的粗放经营、生态监测与监管能力不足、生态环境保护缺失导致西秦岭地区人地矛盾日益突出,生态损毁日益严重,生态环境遭受生态功能衰退、草地退化、土地沙漠化等问题,面临严峻的生态风险。景观生态风险评价是有效应对景观生态风险的主要途径,加强对西秦岭地区景观生态风险评价及优化研究,可以为区域生态风险防控及制定区域发展策略提供参考,以促进区域自然环境的可持续发展。

图1 西秦岭地区区位图Fig.1 Location of West Qinling area

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

文中所涉及的数据主要包括1∶1 000 000的基础地理数据、DEM数据、土地利用数据、土壤侵蚀数据、植被覆盖度数据等,基础地理数据来源于国家基础地理信息中心全国地理信息资源目录服务系统;30 m分辨率数字高程数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云,主要用于坡度、坡向的提取与相关计算。土地利用数据、土壤侵蚀数据和植被覆盖度数据来源于中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心,土地利用数据主要用于香农均匀度指数和蔓延度指数的计算。

1.2 研究方法

1.2.1景观生态风险评价指标体系构建

景观生态风险受多源因素的综合影响,在充分认识西秦岭地区地理特征、生态环境、社会经济、人文条件等的基础上,结合区域实际情况,遵循生态灾害所固有的复杂性和不确定性等风险相关原理,依据科学性、可靠性、可操作性、系统性和简明性等原则,并参考前人研究成果,选取坡度、坡向、土壤侵蚀程度、距河流距离、距城镇用地距离、距居民点距离、距道路距离、植被覆盖度、香农均匀度指数、蔓延度指数等10个指标,从“自然环境—人类社会—景观格局”三个维度构建景观生态风险评价指标体系[8-9]。运用ArcGIS10.5的重分类功能,对10个指标进行分级(分级标准见表1),不同景观生态风险划分成5个等级,1、2、3、4、5级分别表示低、较低、中等、较高、高生态风险区。

(1) 自然环境维度主要考虑了坡度、坡向、土壤侵蚀程度、距水体距离四个因子对景观生态风险的综合影响。西秦岭地区的坡度范围在0°~88.08°,坡度差异大,坡度越大的地区更容易产生水土流失、滑坡、泥石流等地质灾害,坡度越大景观生态风险越高[10-11]。根据《水土保持综合治理 规划通则》,把坡度划分为5个等级,一级(<5°)、二级(5°~15°)、三级(15°~25°)、四级(25°~35°)、五级(>35°)[12]。坡向不同,光照、降水、气温、湿度等气象要素差异显著,热量、水分、植被类型等也随之发生变化,参考相关文献[13],把坡向分成五个等级(见表1)。土壤侵蚀会引发水土流失,致使生态系统恶化,土壤侵蚀愈严重生态风险愈高[14-16]。水域生态系统在涵养水源、保持水土、维护物种多样性方面起着非常重要的作用,距水域越近的区域生态风险越小。

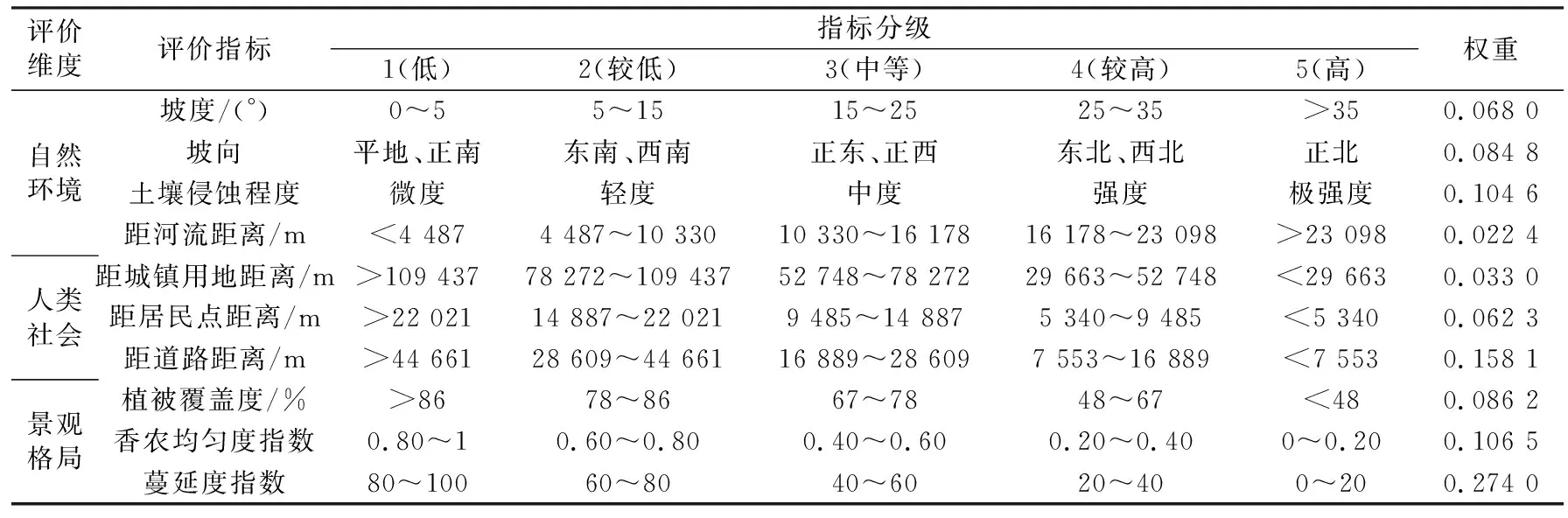

表1 西秦岭地区生态风险指标及分级评价标准[8-16]Table 1 Indicators and grading criteria of ecological risk in West Qinling area

(2) 人类社会维度方面选择了距城镇用地距离、距居民点距离、距道路距离三个指标对西秦岭地区景观生态风险的影响。距离城镇用地、居民点、道路越近的区域,人类社会经济活动越强烈,对区域生态环境的破坏越大,因此景观生态风险也越高。参考相关文献[8],并结合区域自然地理环境特征,采用自然断点法分别对三个指标进行风险等级划分。把距离城镇用地>109 437 m、78 272~109 437 m、52 748~78 272 m、29 663~52 748 m、29 663 m以内划分为五个等级;根据距离居民点的距离,>22 021 m、14 887~22 021 m、9 485~14 887 m、5 340~9 485 m、5 340 m以内划分为五个等级;按照距离道路的远近划分等级,距离道路越近其存在的生态风险越大,越远生态风险越小,划分成五个等级,>44 661 m、28 609~44 661m、16 889~28 609 m、7 553~16 889 m、7 553 m以内,分别对应低、较低、中等、较高、高风险区。

(3) 景观格局维度主要考虑了植被覆盖度、香农均匀度指数和蔓延度指数三个指标对西秦岭地区景观生态风险的影响。不同植被覆盖度的生态稳定性不同,抗外界干扰能力不一样,其生态恢复能力、水土保持能力亦不同,植被覆盖度越高生态系统越稳定,抗外界干扰能力更强。根据区域植被覆盖度的不同,采用自然断点法划分为五种类型,分别对应低、较低、中等、较高、高风险。香农均匀度指数表示给定景观丰富度的景观最大可能多样性,景观丰富度越高则生态系统越稳定。蔓延度指数反映斑块间的空间配置特征,蔓延度指数越高对外界干扰抵抗力越强。

1.2.2空间主成分分析(SPCA)

空间主成分分析方法可将主成分因子分析结果在对应的每一个栅格上展现出来,空间可视化效果良好[17]。本文运用ArcGIS软件下空间分析中的Principal Components工具,实现对研究区域10个指标进行空间主成分分析,确定各指标对区域景观生态风险的贡献度,并根据分析结果计算指标权重[18]。具体分析流程为:打开Principal Components工具,在输入栅格波段中添加10个景观生态风险评价因子所对应的栅格数据,进行空间主成分分析并得到分析结果,根据分析结果中的成分矩阵及方差解释表计算出指标权重[19](见表1)。

1.2.3景观生态风险指数

参考相关文献[20],本文采用景观生态风险指数进行区域景观生态风险计算,具体计算公式如下:

(1)

式中:ERI为第i个栅格的综合景观生态风险指数;Pij为第i个栅格对应的第j个指标;Wj为第j个指标的权重。

1.2.4最小累积阻力模型(MCR)

最小累积阻力是经过不同阻力的景观所耗费的距离或者克服阻力所做的功[21],本文采用最小累积阻力模型进行西秦岭地区生态廊道的构建。MCR模型的公式为:

(2)

式中:MCR表示生态源j到任意点i之间的最小累积阻力值;Dij表示从第j个生态源地到目标点i的距离;Ri为景观表面上第i个栅格的阻力值[8]。

2 结果与分析

2.1 西秦岭地区景观生态风险评价

2.1.1区域“自然环境—人类社会—景观格局”三个维度景观生态风险评价

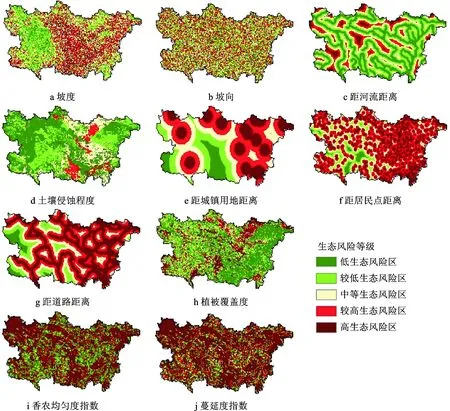

运用ArcGIS10.5对西秦岭地区10个景观生态风险指标进行等级划分,得到图2。图2-a—图2-d是自然环境维度评价指标的生态风险图,从坡度因子生态风险的空间分布看,西秦岭西部地区生态风险较低,其次是东北部区域,中部地区生态风险最高。具体看,西秦岭地区存在一个低生态风险区域,即以若尔盖为中心的班玛县、玛曲县、碌曲县、阿坝县、红原县;存在一个高风险区域,即九寨沟县、舟曲县、迭部县。低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为12 758.87 km2、35 500.66 km2、37 726.41 km2、29 834.69 km2、20 752.74 km2,分别占总面积的9.34%、25.99%、27.62%、21.85%、15.20%。从坡向因子生态风险看,低、较低、中等、较高、高生态风险区所占面积分别为17 744.54 km2、33 141.39 km2、34 839.34 km2、33 893.02 km2、16 955.05 km2,分别占总面积的12.99%、24.27%、25.51%、24.82%、12.41%。从距河流距离的生态风险看,西秦岭东南部大部分区域属于低、较低生态风险区,高、较高生态风险区主要分布在西北部地区。低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为46 956.72 km2、41 846.47 km2、26 608.34 km2、15 060.94 km2、6 100.89 km2,分别占总面积的34.38%、30.64%、19.48%、11.03%、4.47%。从土壤侵蚀程度看,西秦岭地区大部分区域均属于低、较低生态风险区,高、较高生态风险区主要分布在东部的平武大部和广元、青川、武都、礼县、西和县的局部区域。低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为71 155.73 km2、33 276.71 km2、22 866.07 km2、9 148.44 km2、126.42 km2,分别占总面积的52.10%、24.37%、16.74%、6.70%、0.09%。

图2-e—图2-g是人类社会维度评价因子风险图,由图2-e可知,西秦岭东北部的碌曲县—迭部县—舟曲县—文县—青川县一线以东地区和西部班玛县—玛曲县—红原县一线属于高、较高生态风险区;该区域低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积为12 737.48 km2、19 329.51 km2、32 150.61 km2、39 941.84 km2、32 413.94 km2,分别占总面积的9.33%、14.15%、23.54%、29.25%、23.73%。图2-f和图2-g分别为距居民点距离和距道路距离,两者的生态风险在空间上表现较为一致,风险度与居民点的建设及路网密度密切相关,距居民点及道路愈近风险愈高。分析图2-f发现,低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为3 323.59 km2、10 371.11 km2、25 362.86 km2、46 097.96 km2、51 417.85 km2,分别占总面积的2.43%、7.59%、18.57%、33.75%、37.65%。统计图2-g发现,低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为5 618.80 km2、12 849.57 km2、23 905.68 km2、35 958.08 km2、57 241.25 km2,分别占总面积的4.11%、9.41%、17.50%、27.06%、41.91%。

图2 西秦岭地区生态风险因子空间分布Fig.2 Spatial distribution of ecological risk factors in West Qinling area

图2-h—图2-j是西秦岭地区景观格局维度评价因子风险图,受植被覆盖度的影响,西秦岭大部分区域属于低、较低生态风险区,天水—武都—西和—松潘—红原一线属于高、较高生态风险区;从植被覆盖度生态因子风险的分析发现,低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为59 541.10 km2、28 689.02 km2、17 262.22 km2、13 735.46 km2、17 345.57 km2,分别占总面积的43.60%、21.01%、12.64%、10.06%、12.70%。从香农均匀度指数因子(图2-i)看,班玛县、玛曲县大部、碌曲县、卓尼县、迭部县大部、红原县北部、若尔盖县大部、宕昌县大部、九寨沟县南部、舟曲县大部、文县南部、平武县大部、青川大部、康县南部、宁强县大部、凤县、天水市东部、徽县大部等区域属于高、较高生态风险区;低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为28 006.44 km2、20 884.94 km2、1 580.40 km2、15 113.77 km2、70 987.83 km2,分别占总面积的20.51%、15.29%、1.16%、11.07%、51.98%。从蔓延度指数(图2-j)看,西秦岭大部分区域均属于高、较高生态风险区,主要分布在班玛—碌曲—迭部—舟曲—平武一线以及天水、凤县,而低、较低风险区所占比重相对较小;低、较低、中等、较高、高生态风险区的面积分别为16 533.02 km2、17 044.61 km2、4 644.12 km2、16 051.52 km2、82 300.10 km2,分别占总面积的12.11%、12.48%、3.40%、11.75%、60.26%。

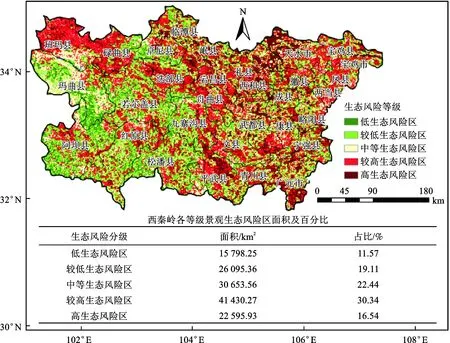

2.1.2区域景观生态风险综合评价

运用ArcGIS空间分析工具中的Weighted Overlay工具,结合指标权重(见表1),将10个景观生态风险栅格图层进行加权叠加分析,得到研究区域综合景观格局生态风险评价结果图(图3)。由图可见,西秦岭地区低、较低生态风险区在空间分布上具有很强的一致性,主要集中分布于西秦岭的西南部地区,即班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以西的大部分区域,此线以东地区也有零星分布;低、较低、中等生态风险区的面积分别为15 798.25 km2、26 095.36 km2、30 653.56 km2,分别占统计面积的11.57%、19.11%、22.44%;较高、高生态风险区主要集中于班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以东地区,该线以西所占比例较低;较高生态风险区面积为41 430.27 km2,分布面积最广,占统计面积的30.34%;西秦岭东部大部分区域为高生态风险区,面积为22 595.93 km2,占总面积的16.54%。总体上看,西秦岭地区班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以东区域综合景观生态风险较高,这主要归因于该区域坡度大、土壤侵蚀严重、居民点密布、道路密集等因素;西秦岭地区班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以西区域综合景观生态风险偏低,与该区域坡度低、土壤侵蚀程度较轻、道路少、居民点较少、香农均匀度高等密切相关。

图3 西秦岭地区综合景观生态风险分级 Fig.3 Ecological risk classification of comprehensive landscape in West Qinling area

从景观生态风险分级占区域总面积的比例看,低、较低生态风险区占西秦岭地区面积的30.67%,中等生态风险区占西秦岭地区面积的22.44%,较高、高生态风险区占46.88%,说明目前西秦岭的生态环境整体状况偏差。

从景观生态风险的空间分布上看,西秦岭地区班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以东区域生态风险高,而该线以西生态风险低。其中,低、较低生态风险区主要分布在班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以西,该区域坡度小,居民点、道路少,生态系统稳定性较强,建议该区域要合理保护草地、湿地、水域,发挥生态环境的调节作用。中等生态风险区零星分布于西秦岭地区。较高、高生态风险区主要位于班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以东,该区域坡度大、路网密集、居民点多,虽然该区域林地占比较高,但该区域人口密集,人类建设用地耕地所占比重较高,生态较破碎,且受到的人为干扰较大,建议该区域应加强生态环境建设,以保护为主,设置人类活动的限制区,促进生态环境的改善。

2.2 西秦岭地区景观格局优化

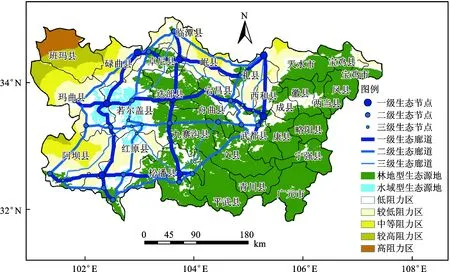

本文通过确立生态源地、构建生态廊道、识别生态节点,在景观层面构建“点—线—面”多层次生态网络,以促进区域生态系统的物质循环和能量流动,维护西秦岭地区生态系统的稳定、健康发展。

2.2.1生态源地的确定

生态源地是指生态系统稳定、扩展性高的区域。参考相关文献[20],结合区域实际状况,选择抗外界干扰能力较强的大面积林地,具有涵养水源、保持水土调蓄径流的水域作为生态源地。选取面积>50 km2的林地和水域作为生态源地,共得到36个生态源地(图4),总面积为62 706.32 km2,占区域总面积的45.91%。

由图4可知,西秦岭地区生态源地整体分布欠均匀,东南部比较集中且规模较大,北部和西部区域生态源地小且分散。具体看,林地型生态源地共有16个,面积达59 384.82 km2;水域型生态源地有16个,主要分布在四川、甘肃境内,面积为3 321.50 km2。其中面积最大的生态源地位于西秦岭东南部的四川、甘肃、陕西交界处的青川—略阳—宝鸡一线,占地面积55 056.88 km2,其次是位于甘肃境内卓尼县的生态源地,面积1 075.03 km2,最小的生态源地位于四川省若尔盖县境内,面积仅有50.32 km2。总体上看,跨越四川、甘肃、陕西的规模较大生态源地只有1个,规模小且分布较分散的生态源地共35个,其中15个位于甘肃境内,20个位于四川境内。可以看出,该区域生态源地规模差异显著、分散,反映出生态环境受人为干扰的程度较大,景观破碎程度较高,不利于生态流在生态源地之间的流通。

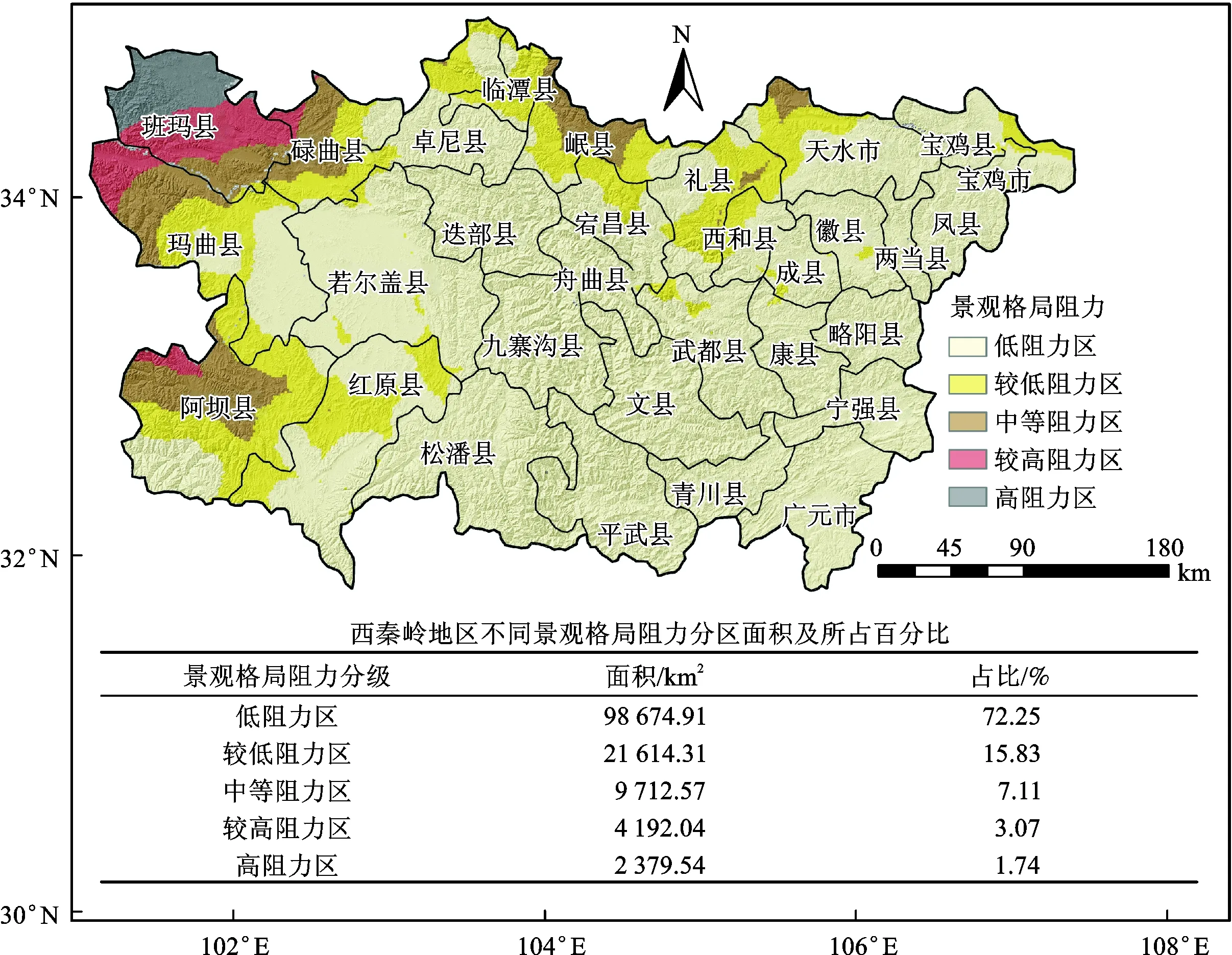

2.2.2景观格局阻力表面

运用ArcGIS中的Cost Distance工具,获得景观累计耗费距离表面,将其按自然断裂法划分为五个等级(如图5所示)。从图5中可以看出,低阻力区位于西秦岭中部、东部地区,即四川、陕西、甘肃交界地带,占地面积最大,为98 674.91 km2,占比72.25%;较低阻力区分布在低阻力区的外围地带,占地面积21 614.31 km2,占比15.83%;中等阻力区占地面积为9 712.57 km2,占比7.11%;较高阻力区占地面积为4 192.04 km2,占比3.07%;高阻力区占地面积为2 379.54 km2,占比1.74%。总体上看,低阻力区主要分布于四川、甘肃、陕西三省交界地带,主要是林地或水域,但该区域人口密集,居民点密布,道路通达,生态环境受人为干扰较多,土壤侵蚀较严重,应加强对生态环境的保护以维持生态系统的稳定性;高阻力区主要位于西秦岭的西部区域,该区域海拔高,主要以草地为主,区域阻力值大,生态流运动受到一定阻碍。

图5 西秦岭地区景观格局阻力分级Fig.5 Classification of the landscape pattern cumulative resistance of West Qinling area

2.2.3区域生态廊道的构建

廊道是带状的连接着斑块并一起镶嵌于基质中的景观要素,是连接各种生境斑块的通道,廊道可增强生态源地之间的连通性,有利于物种的迁徙,是促进生态流的主要途径[22]。根据西秦岭地区的生态源地和阻力成本面,运用最小累积阻力模型进行生态廊道的构建,共构建出22条生态廊道(图6)。根据生态廊道在该区域生态系统中的重要程度划分为三个等级:

图6 西秦岭地区景观格局优化网络Fig.6 Optimization of landscape ecological network of West Qinling area

(1) 一级生态廊道共有6条,形成“三横三纵”的空间分布格局,构成西秦岭地区生态流的主要流通渠道。“三横”中的第一横位于西秦岭北部地区,始于碌曲县东北部,途径卓尼县、岷县,终于礼县和天水市交界处,长度为246 086.78 m;第二横位于西秦岭中部地区,始于玛曲县,经过若尔盖县、迭部县、舟曲县、宕昌县、礼县、西和县、武都县,长度为354 842.08 m;第三横位于西秦岭南部地区,是连接阿坝县、红原县、松潘县的生态廊道,长度为255 329.07 m。“三纵”中的第一纵生态廊道位于西秦岭西部地区,贯穿碌曲县、玛曲县、若尔盖县、红原县,长度为309 968.28 m;第二纵线位于西秦岭中部地区,是连接卓尼县、临潭县、迭部县、若尔盖县、松潘县的生态通道,长度为271 995.05 m;第三纵位于西秦岭东部地区,始于礼县和天水市交界处,经过西和县,终于武都县,长度为146 386.21 m。

(2) 二级生态廊道共有9条,经过16个县区。9条二级生态廊道的长度分别为77 637.16 m、130 325.85 m、161 579.22 m、144 588.06 m、219 499.13 m、180 414.55 m、302 299.58 m、303 468.09 m、131 324.19 m,总长度为1 651 135.83 m。

(3) 三级生态廊道共有7条,经过13个县区。7条生态廊道的长度分别为53 250.56 m、120 892.24 m、124 808.77 m、129 036.39 m、150 541.72 m、166 115.45 m、169 296.84 m,总长度为913 941.97 m。总体上看,西秦岭地区以“三横三纵”的一级生态廊道为该区域生态流的主要通道,一级、二级、三级生态廊道共同构成西秦岭地区生态流的多层次网络通道,该生态廊道网络对西秦岭地区生态系统的物质流动、能量循环、生物迁徙、物种扩散等起着非常重要的连通作用,对维护生态系统稳定、保护生态系统的健康可持续发展起着非常重要的作用。

2.2.4区域生态节点的建立

根据参考文献[17]识别生态节点,研究发现西秦岭地区“廊道—廊道”生态节点共有37个。

(1) 一级生态节点共有8个。由图6可见,一级生态节点均衡地分布于西秦岭地区,分别位于宕昌县、卓尼县、天水市、若尔盖县与玛曲县交界处、迭部县、武都县、阿坝县、松潘县境内。

(2) 二级生态节点共有19个。卓尼县境内有二级生态节点2个、玛曲县1个、阿坝县2个、红原县内3个、若尔盖县内3个、松潘县境内1个、礼县境内1个、宕昌县内1个、武都县境内3个、舟曲县与文县交界处1个、松潘县与平武县交界处1个。

(3) 三级生态节点共有10个,卓尼县境内1个、若尔盖县境内5个、阿坝县境内1个、红原县境内1个、礼县1个、西和县1个。

总体上,生态节点和廊道的分布具有空间一致性,主要集中在西秦岭西、中部区域,景观斑块破碎的区域廊道和节点较多。“廊道—廊道”生态节点的生态阻力值相对较低,是促进生态流运行的主要节点[23]。

3 结论

本文从“自然环境—人类社会—景观格局”三个维度构建了西秦岭地区景观生态风险评价指标体系,在生态风险评价基础上,选取面积>50 km2的林地和水域作为生态源地,并构建区域生态廊道,主要得到以下结论:

(1) 西秦岭地区低、较低、中等、较高、高景观生态风险区的占比分别为11.57%、19.11%、22.44%、30.34%、16.54%;西秦岭地区班玛县—碌曲县—迭部县—九寨沟县—平武县一线以东区域生态风险高,而该线以西生态风险低;区域生态环境整体状况偏差。

(2) 选取面积>50 km2的林地或水域作为生态源地,共识别出生态源地35个,生态源地整体分布欠均匀,东南部比较集中且规模较大,北部和西部区域生态源地小且分散。林地型生态源地共有16个,面积达59 384.82 km2;水域型生态源地有16个,面积为3 321.50 km2。

(3) 研究确立生态源地35个、构建生态廊道22条、识别出生态节点37个,在景观层面构建“点—线—面”多层次生态网络,生态廊道和生态节点是连接生态源地的通道,其对维持生态流起着非常重要的生态作用,应加强该区域生态廊道及生态节点的建设,维持区域生态景观多样性及生态系统稳定性,以促进生态系统的稳定、健康发展。

致谢:本文撰写过程中与中国地质调查局成都地质调查中心刘洪高级工程师进行了有益的探讨,再次表示衷心感谢。