短暂性脑缺血发作早期卒中风险预测量表评分及血清学指标在脑卒中后眩晕评估中的价值研究

2021-07-15杨吉睿

李 丹,杨吉睿

(空军第九八六医院神经内科,陕西 西安 710054)

眩晕作为一种非特异性主观症状,通常由于周围前庭和中枢前庭系统功能障碍所导致,患者一般以自身产生摆动感、旋转现象和不稳状态为主要临床表现[1]。国内有研究显示,眩晕在成年人中的总体患病率为4.1%,其中脑血管病所致的眩晕占其总发生率的6%~7%,可引起患者再卒中,增加其病死风险[2]。因而增加临床关于脑卒中后眩晕的早期评估敏感性有利于对其进行早期处理,改善患者预后[3]。短暂性脑缺血发作早期卒中风险预测(Early stroke risk prediction scale for transient ischemic attack,ABCD2)量表[4]在近年来广泛应用于短暂性脑缺血患者卒中风险的预测,有较高价值,但关于其是否可以识别脑卒中后眩晕以减少再卒中发生风险的问题临床还存在一定争议[5]。血清学指标检测是当前临床预测患者疾病发生的重要方法,因此也可用于脑卒中后眩晕的评估[6]。受试者工作特征曲线 (Receiver operating characteristic curve,ROC),又称为感受性曲线,通过反映某项指标判定结果的敏感性及特异度来突出该项指标的预测价值,本研究创新性将其应用于ABCD2评分及血清学指标对脑卒中后眩晕的评估,以帮助未来临床预防再卒中的发生提供新思路,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年8月到2020年8月在我院接受治疗的70例脑卒中后眩晕患者作为研究对象,将其纳入脑卒中后眩晕组,另选取同期在我院进行检查的非血管性因素引起的眩晕患者及健康志愿组各50例,分别将其纳入非血管性眩晕组和对照组;其中脑卒中后眩晕组:男38例,女32例;年龄40~75岁,平均(51.76±4.35)岁;参照眩晕严重程度分级[7]将其分成轻度眩晕24例,中度眩晕28例,重度眩晕18例;病程5~20个月,平均(12.24±2.23)个月;非血管性眩晕组:男27例,女23例;年龄40~75岁,平均(52.35±4.18)岁;眩晕严重程度分级包括轻度眩晕19例,中度眩晕20例,重度眩晕11例;病程8~22个月,平均(12.47±2.34)个月;对照组:男26例,女14例,年龄41~73岁,平均(51.96±4.35)岁;三组基础资料经比较无统计学差异(均P>0.05),具有可比性。本研究在上报本院伦理委员会后经审核并批准实行。病例纳入标准:①参照《中国重症脑血管病管理共识2015》[8]、《眩晕诊治多学科专家共识》[9]诊断标准,脑卒中后眩晕组患者被确诊为脑卒中后眩晕,非血管性眩晕组患者分别被诊断为良性发作性位置性眩晕、前庭神经炎、梅尼埃病等前庭周围性病变引起的眩晕,健康志愿者未合并脑血管疾病及眩晕症状;②40~75岁;③患者(或志愿者)及其家属知情并签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 病史采集:所有患者(或志愿者)在入院后由专业医师对个人特征、既往病史、就诊时血压、症状表现、症状持续时间、神经系统等情况进行调查,并通过头颅电子计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI)检查对其眩晕患者病因进行分析。

1.2.2 ABCD2评分[4]:在各组入院后即对其ABCD2评分进行评估,ABCD2评分包括年龄(<60岁=0分,≥60分=1分)、血压(收缩压<140 mmHg且舒张压<90 mmHg=0分,收缩压≥140 mmHg或舒张压≥90 mmHg=1分)、临床特征(其他症状=0分,不伴肢体无力的语言障碍=1分,单肢体无力=2分,)、症状持续时间(<10 min=0分,10~60 min=1分,>60 min=2分)、糖尿病(无=0分,有=1分)5个部分共7分,分数越高表明患者越有可能发生脑卒中风险;均由长期从事医学量表评估工作且对本次研究不知情医师进行评分。

1.2.3 血液采集:在患者(或志愿者)入院时采集其空腹静脉血5 ml,以3000 r/min速率离心15 min后取上清液,采用双抗体夹心酶联免疫吸附法检测其血清中枢神经特异性蛋白(Central nerve specific protein,S100-β)、超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)、白介素-6(Interleukin-6,IL-6)水平,仪器为美国贝克曼公司Unicel Dxc 600全自动生化分析仪及配套试剂盒。

1.3 观察指标 ①比较各组ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平检测结果。②利用ROC分析ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平预测患者脑卒中后眩晕的价值。

2 结 果

2.1 三组ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平比较 三组ABCD2评分、S100-β水平比较脑卒中后眩晕组>非血管性眩晕组>对照组,差异有统计学意义(P<0.05);脑卒中后眩晕组SOD水平显著低于其余两组,IL-6水平显著高于其余两组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 三组患者ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平比较

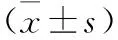

2.2 ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平预测患者脑卒中后眩晕的ROC曲线分析 经ROC分析,ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平预测患者脑卒中后眩晕的曲线下面积分别为0.832、0.743、0.811、0.813,见表2。

表2 ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平预测患者脑卒中后眩晕的ROC曲线分析

3 讨 论

脑卒中作为一种致死率、致残率均处于较高水平的疾病,给社会和家庭带来沉重负担,其发病类型以缺血性脑卒中为主[10]。当患者因为脑缺血而引起小脑、脑干、大脑后脚等灌注区供血不足时,则会产生眩晕症状,因而脑卒中后眩晕是患者发生再卒中的危险信号,需要增加相关临床关注以及时对症干预,减少不良预后的发生[11]。既往临床多对引起脑卒中后眩晕的危险因素进行调查,但较少有报道通过ROC曲线分析相关指标的预测价值,因而需要进行相关研究来证实[12-13]。

本研究结果显示,三组ABCD2评分、S100-β水平比较脑卒中后眩晕组>非血管性眩晕组>对照组,脑卒中后眩晕组SOD水平显著低于其余两组,IL-6水平显著高于其余两组,提示ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平可用于患者脑卒中后眩晕的评估。椎-基底动脉系统发出的椎动脉、基底动脉、小脑后下动脉、小脑前下动脉、小脑上动脉等供应内耳、脑干、小脑等结构,但当该系统出现供血不足时可能导致血管堵塞,进而引起眩晕或平衡障碍,因而在患者发生眩晕时需要对其中枢神经系统病因,尤其是缺血性脑卒中的发生给予优先关注[14]。ABCD2评分主要可用于短暂性脑缺血患者发病7 d内脑卒中发生的预测,操作简单,当其分数越高则表明患者脑灌注区供血不足的风险越大,更容易引起眩晕。步文广等[15]的研究证实ABCD2评分增高与头部新发的脑卒中有关,因而在判断脑卒中所致眩晕方面具有一定临床价值,与本次研究结果相一致。

S100-β是一种酸性钙离子结合蛋白,由两个同分异构的亚单位组成,在人脑内的表达最具活性,由于分子量较小,其主要存在于中枢神经系统和周围神经系统的神经胶质细胞和雪旺细胞中,属于神经系统特异性蛋白,其生物学活性较为广泛[16]。患者因各种原因而发生神经系统受损时,S100-β蛋白能从神经胶质细胞中被释放而溶入脑脊液,经由血脑屏障进入外周血,因而其可反映脑损伤(或脑缺血)的严重程度[17]。当S100-β水平增高时则表明其脑缺血程度严重,越容易发生脑卒中后眩晕。

SOD作为一种金属酶,可对人体血管内自由基进行清除,其活性可代表机体消除氧自由基的能力,因而其活性下降是引起缺血性脑血管病的主要危险因素[18]。IL-6能促使内皮功能失调,促使平滑肌细胞增殖和迁移,激活炎症细胞进而产生炎性反应,促进脂质过氧化并分泌急性实相蛋白和凝血中介,激活金属基质蛋白酶[19]。王宇辰等[20]的研究已表明炎症反应可引起动脉硬化斑块破裂和血管重塑,最终导致血管管径狭窄,引发脑缺血性损伤。

本研究创新性通过ROC分析ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平预测患者脑卒中后眩晕的价值,发现其曲线下面积分别为0.832、0.743、0.811、0.813,提示了ABCD2评分及S100-β、SOD、IL-6水平可用于患者脑卒中后眩晕的评估,临床医师可根据上述指标检测情况给予患者及时对症干预,减少再卒中风险的发生。