负压引流管在单操作孔胸腔镜下肺癌根治术中的临床应用研究

2021-07-15米卫国

米卫国

(汉中市中心医院胸外科,陕西 汉中 723000)

肺癌是指气管、支气管和肺部细胞恶性增殖所致恶性肿瘤,其发病率和病死率均居我国恶性肿瘤之首位[1]。癌性病灶手术切除是肺癌治疗的首选方案。随着微创技术的快速发展,传统开胸手术已被胸腔镜手术逐渐取代,尤其是单操作孔胸腔镜,不仅有助于减小手术创伤、降低术后疼痛、加速术后康复,且更加符合患者美容需求[2-3]。术后常规放置胸腔引流管,便于胸腔积液和积气等排出、肺良好复张、胸腔内情况观察,以减少术后并发症[4-5]。目前,关于单操作孔胸腔镜肺癌根治术术后引流管放置数量、方法等目前尚无统一标准。传统引流管放置是在操作孔置入32F及28F引流管,虽有助于术后肺复张,但通常置管时间较长,容易引发管口疼痛、切口愈合延迟等不适[6-7]。如何在保持有效引流的同时,保证术后快速康复,成为外科领域研究重要范畴。负压引流作为临床常用引流种类之一,通过封闭引流装备,形成引流动力,不仅有助于创面渗液、坏死组织、细菌等清除,且有助于预防交叉感染[8-9]。目前,有关腹腔镜下肺叶切除术后引流管选择的相关研究证实,直径相对较小引流管可达到与较粗引流管相似引流效果,但能明显缩短拆线时间,促进引流伤口愈合[10-11],但关于负压引流管在单操作孔胸腔镜肺癌根治术术后引流中的应用效果研究报道较为罕见。为提高单操作孔胸腔镜肺癌根治术患者术后引流效果,降低患者术后疼痛等不适症状,本科室将负压引流应用于患者术后引流中,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019年1月至2020年8月在本院行单操作孔腹腔镜下肺癌根治术的96例为研究对象。病例纳入标准:①经影像学检查和组织病学检查确诊;②年龄≥18岁;③具备胸腔镜下根治术手术指征;④自愿参与研究。排除标准:①行开胸式手术治疗;②术后出现活动性出血、持续漏气、脓胸、支气管胸膜瘘或乳糜胸量>500 ml/d;③合并其他部位肿瘤;④严重营养不良。采用随机抽签法将96例肺癌患者均分为两组。对照组男29例,女19例;年龄38~79岁,平均(58.83±9.63)岁;病理分型:腺癌39例,鳞癌7例,大细胞肺癌2例;TNM病理分期:Ⅰ期29例,Ⅱ期14例,Ⅲ期5例;吸烟18例;合并症:高血压14例,糖尿病6例,冠心病7例。研究组男27例,女21例;年龄37~80岁,平均(57.71±10.54)岁;病理分型:腺癌38例,鳞癌9例,大细胞肺癌1例;TNM病理分期:Ⅰ期28例,Ⅱ期16例,Ⅲ期4例;吸烟20例;合并症:高血压16例,糖尿病5例,冠心病5例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(均P<0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 患者入室后均接受气管插管全麻,侧卧位。选择侧腋后线第8肋间做长约2 cm切口作为观察孔,置入Trocar套管针和胸腔镜,以探查胸腔内具体情况;依据探查具体病变肺叶位置,于腋前线第4肋(病灶位于上叶)或第5肋(病灶位于下叶)间做长约4 cm切口作为手术操作孔,术者由单孔完成肺叶切除和纵隔淋巴结清扫术。对照组术后将1根一次性硅橡胶32F引流管从第8肋间观察孔置入胸腔胸壁向上,直达胸顶;并于腋前线操作孔置入一根一次性硅橡胶28F引流管。研究组术后于观察孔置入一根与对照组相同的32F引流管;同时置入1根14F潘氏负压引流管至后肋膈角。患者术后均给予自控镇痛泵镇痛48 h,鼓励患者主动咳痰、并早期下床活动。术后密切观察患者生命体征,对照组胸腔引流通畅,生命体征稳定,无肺漏气,肺已复张良好,胸腔内无明显积液、积气,胸腔引流量<200 ml/d;研究组在患者生命体征稳定,胸腔引流通畅,无肺漏气,肺基本复张,且胸腔内无明显积液、积气时,拔出一次性硅橡胶16F引流管,继续保留负压引流管,待胸腔引流量<100 ml/d且术侧呼吸音良好时,再拔除负压引流管。

1.3 观察指标 ①记录两组术后48 h内引流总量、16F引流管留置时间、总引流天数、术后住院天数、引流管口拆线时间、引流管口Ⅰ期愈合情况。②统计两组术后引流相关并发症情况,包括拔管前积液(X线片显示胸腔积液中量以上)、拔管前积气(X线片显示胸腔积气>30%)、肺部感染、皮下气肿、引流管渗液等。③采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Score,VAS),依据患者主观感受,评估术后1、3、5 d时两组患者疼痛程度和舒适度,其中疼痛程度用0~10数字表示,0分为无痛;1~3分为轻微疼痛;4~6分为疼痛较强烈,虽能忍受,但影响到睡眠,需作处理;7~10分为疼痛强烈至难以忍受,急需临床处理。舒适度分为3个等级:Ⅰ级:疼痛评分0~3分,患者可下床自由活动;Ⅱ级:疼痛评分4~7分,需要帮助才可下床活动;Ⅲ级:疼痛评分8~10分,无法下床活动,分别记为1~3分[12]。

2 结 果

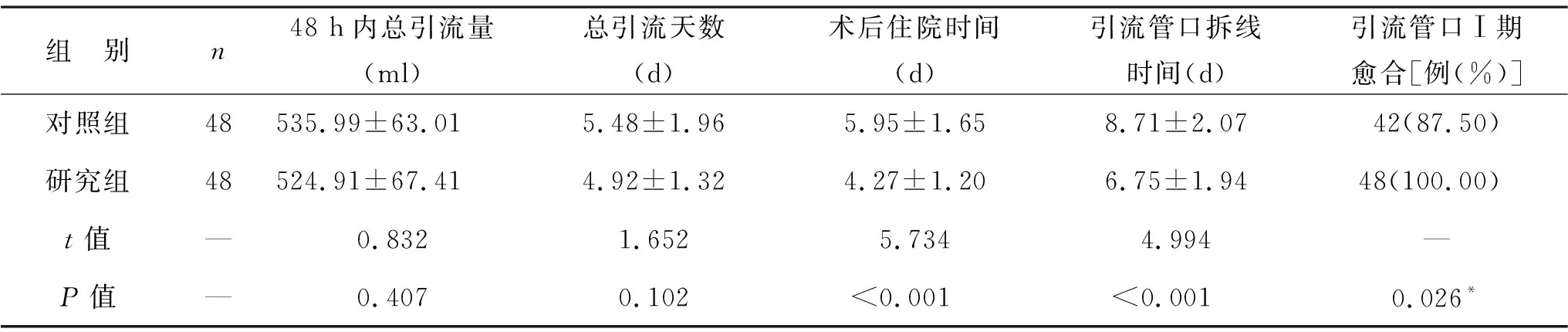

2.1 两组患者引流效果比较 见表1。与对照组比,研究组术后住院时间、引流管口拆线时间均明显缩短,引流管口Ⅰ期愈合率明显升高(均P<0.05),但两组48 h内总引流量和总引流天数间比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

表1 两组患者引流效果比较

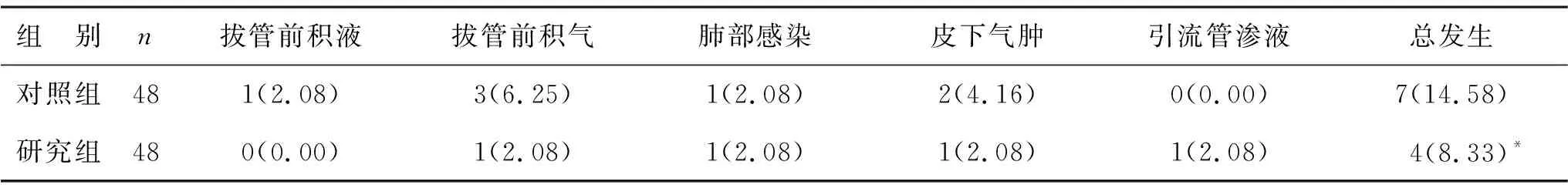

2.2 两组患者引流相关并发症情况比较 见表2。对照组术后拔管前积液、积气、肺部感染、皮下气肿等引流相关并发症总发生率为14.58%,研究组为8.33%。两组间比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

表2 两组患者引流相关并发症情况比较[例(%)]

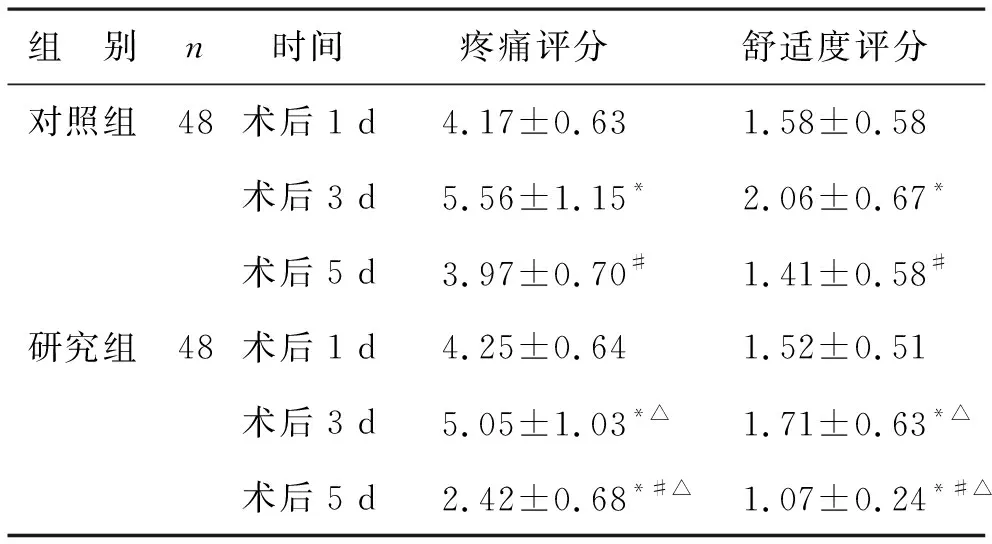

2.3 两组患者术后疼痛和舒适度评分比较 见表3。组内比较:两组术后1、3、5 d间疼痛评分和舒适度评分比较,差异均具有统计学意义(F=48.959、14.590、139.778、29.079,P<0.05),与术后 1 d比,两组术后3 d疼痛评分和舒适度评分均明显升高(P<0.01),对照组术后5 d疼痛评分和舒适度评分略有下降,但差异无统计学意义(均P>0.05),但研究组两项评分明显下降(均P<0.01);与术后3 d比,两组术后5 d疼痛评分和舒适度评分均显著下降(P<0.01)。组间比较:术后1 d,两组患者疼痛评分和舒适度评分间比较,差异无统计学意义(t=0.645、1.156,均P>0.05),术后3 d和术后5 d,研究组疼痛评分和舒适度评分均明显低于对照组(t=2.974、3.913、23.011、11.107,P<0.01)。

表3 两组患者术后疼痛和舒适度评分比较(分)

3 讨 论

随着医疗设备的快速更新换代,电视辅助胸腔镜手术成为目前肺癌治疗的主要术式之一[13]。传统胸腔镜手术包括位于第4或5肋间前侧位置的1个主操作孔和位于第7或8肋间腋中线和后线部位的2个辅助操作孔;单操作孔胸腔镜是指在3孔胸腔镜基础上取消腋后线辅助性操作孔,相对传统3孔胸腔镜,其在肺癌根治手术创伤和术后恢复方面更具优势[14]。术后疼痛是胸腔镜术后患者常见并发症,其疼痛情况常与术后肺功能恢复不良密切相关,也是影响患者术后预后的重要指标[15]。肋间神经损伤是导致肺癌根治术患者术后疼痛的主要原因之一,引流管置入会对肋间神经造成不同程度压迫,且会对膈肌形成不同程度刺激,加重术后疼痛,降低患者舒适度[16]。胸腔引流管种类、置入方式、部位亦是影响患者术后疼痛的重要原因。

通常肺癌胸腔镜术后引流选用2根引流管,分别用于肺前上方和后下方引流液体,该引流模式虽有助于充分排除胸腔内积液、积气,加速肺复张;但因传统引流管常选用引流管为32F、28F,为确保拔管后引流管口封闭的有效性,在使用该类引流管之前需预留预置线,预置线操作不仅易造成局部皮肤坏死,且会影响引流管口愈合,造成愈合延迟[17];此外,该类引流管管径粗、材质偏硬,不仅增加密封难度,增加管口周围漏气、渗液风险,且影响患者术后早期活动,从而不利于术后总体恢复[18]。与常规引流管比较,负压引流管材质相对柔软、管径较细,能有效减轻对胸腔肋间神经的压迫作用[19]。鉴于此,本研究尝试将其应用于单操作孔胸腔镜下肺癌根治术患者术后引流中,结果显示,两组48 h内总引流量、总引流天数、引流相关并发症发生率间比较差异均无统计学意义。表明负压引流管应用于单操作孔胸腔镜下肺癌根治术术后引流中,不会影响术后引流效果。但研究组术后住院时间、引流管口拆线时间均明显短于对照组,引流管口Ⅰ期愈合率明显高于对照组。表明负压引流管应用于单操作孔胸腔镜下肺癌根治术术后引流中,有助于缩短住院时间,促进引流管口Ⅰ期愈合。分析原因,可能与负压引流管特殊的置入方式、材质有关,首先,对照组所用32F和28F均为硅橡胶引流管,质地较硬,会对引流管口组织皮肤造成压迫,加重疼痛,影响愈合;其次,引流管置入前预留预置线的操作同样会造成局部组织损伤,坏死,影响引流管门口愈合;研究组所用14F引流管不仅管径大大缩小、质地柔软,且置管时无需预留预置线,减轻了留置引流管操作对切口的进一步损伤,故引流管口愈合速度快,且愈合质量高[20]。术后1 d时,两组患者疼痛评分和舒适度评分间比较差异无统计学意义。分析原因,术后48 h内两组患者均采用镇痛泵进行术后镇痛,疼痛得到有效缓解,故两组疼痛均不明显,术后48 h后在无镇痛泵加持下,两组痛感较48 h内均明显增强,舒适度明显下降,研究组术后3 d和5 d时的疼痛评分和舒适度评分均明显低于对照组。这主要归因于负压引流管质地、内径和置入方式的独特之处[21]。

综上所述,单操作孔胸腔镜下肺癌根治术术后引流中加用负压引流管,可有效缩短16F引流管置管时间,缩短术后住院时间,促进引流管口Ⅰ期愈合,且不会增加术后疼痛,后期舒适度高。