高敏肌钙蛋白T联合心电图碎裂QRS波对急性心肌梗死的早期诊断价值

2021-07-13李世闯赵春艳张颖

李世闯,赵春艳,张颖

(蕲春县人民医院心血管内科,湖北 黄冈 435300)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是冠状动脉狭窄等因素导致心肌缺血缺氧而引起的心肌坏死,临床上多有剧烈而持久的胸骨后疼痛,且伴有高敏肌钙蛋白T(high-sensitive troponin T,hs-TnT)、α-羟丁酸脱氢酶(α-hydroxybutyric dehydrogenase,α-HBDH)、肌酸激酶同工酶MB(creatine kinase-MB,CK-MB)等心肌酶活性升高及进行性心电图(electrocardiogram,ECG)变化,随病情进展可发生休克、心力衰竭等,危及生命[1-3]。流行病学调查显示[4],AMI常见于欧美,每年美国约有150万人发生AMI,我国约有200万人发生AMI且呈明显上升趋势。因此,对AMI早诊断对提升患者预后有重要意义。近年来,心肌酶谱指标[5]、ECG监测[6]已广泛应用于AMI早期诊断及疗效观察,但仍存在不足之处。因而,对AMI的早期诊断还需作进一步筛选和改进。本研究探讨高敏肌钙蛋白T联合心电图碎裂QRS波对急性心肌梗死早期诊断价值,旨在提高AMI诊断效率,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年10月至2018年10月本院心血管内科收治的102例AMI患者作为AMI组,其中男53例,女49例;年龄51~89岁,平均年龄(65.15±5.86)岁;ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevated myocardial infarction,STEMI)患者69例,非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)患者33例。另选取同期在本院健康体检者78名作为对照组,其中男38名,女40名;年龄50~88岁,平均年龄(66.31±5.03)岁。本研究经本院医学伦理委员会审核批准。纳入标准:AMI的诊断符合2007年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)和美国心脏病学会(American College of Cardiology,ACC)的诊疗指南[7];年龄>18岁且病历资料详细;未接受抗生素、类固醇激素治疗;无先天性心脏病;所有研究对象自愿参与本研究。排除标准:肝炎病毒携带者;胸痛等类似症状发作时间>12 h者;合并肾脏病或肾功能不全者;合并心力衰竭或脓毒症者;合并消化道疾病或恶性肿瘤者;药物引起的非缺血性hs-TnT升高者。

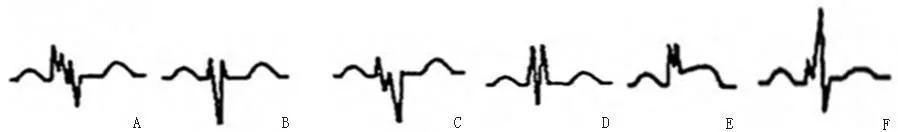

1.2 方法 所有研究对象入院后,即刻抽取空腹静脉血4 mL,3 000 r/min离心10 min,分离血清后,采用COBAS E601型电化学发光免疫分析仪(瑞士罗氏公司)检测血清hs-TnT水平,仪器及操作由专业人士严格按照说明书进行。并于入院24 h内使用9130K心电图机(深圳市得著科技有限公司)行12导联心电图检查,观察碎裂QRS波发生情况。碎裂QRS波诊断标准:①QRS波少数呈三相波,多数呈由R波或S波切迹形成的多相波,S波底部可见明显的S波切迹;②QRS波时限≤120 ms且呈RSR’型,无典型束支传导阻滞的心电图图形;③在冠状动脉供血区域内存在多相碎裂QRS波,见图1。

图1 不同形态的碎裂QRS波

1.3 观察指标 ①比较各组血清中hs-TnT水平;②比较各组心电图碎裂QRS波发生率;③比较hs-TnT、心电图碎裂QRS波及两者联合监测对AMI诊断效能。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以中位数(下四分位数,上四分位数)表示,比较采用Kruskal-Wallis H秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组血清中hs-TnT水平比较 AMI组血清中hs-TnT水平明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);STEMI组血清中hs-TnT水平明显高于NSTEMI组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 各组血清中hs-TnT水平比较

2.2 各组心电图碎裂QRS波发生率比较 AMI组碎裂QRS波发生率为70.59%(72/102),明显高于对照组10.26%(8/78),差异有统计学意义(P<0.05);STEMI组碎裂QRS波发生率为73.91%(51/69),明显高于NSTEMI组的57.58%(19/33),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 各组心电图碎裂QRS波发生率比较

2.3 hs-TnT、心电图碎裂QRS波及两者联合监测对AMI诊断效能比较 hs-TnT联合心电图碎裂QRS波对AMI诊断效能明显优于单独监测hs-TnT、心电图碎裂QRS波,见表3、图2。

表3 hs-TnT、心电图碎裂QRS波及两者联合监测对AMI诊断效能比较

图2 hs-TnT、心电图碎裂QRS波及两者联合监测对AMI诊断的ROC曲线

3 讨论

AMI是全球范围内致残和致死的主要疾病之一,也是临床最常见且严重的心血管疾病,该病发病急,以剧烈而持久的胸骨后疼痛为典型症状,休息及硝酸酯类药物不能完全缓解其疼痛症状。据统计[8],因胸痛等症状就诊的患者占5%~10%,因此,在众多胸痛患者中鉴别诊断AMI,是降低AMI死亡率的重要措施。长期以来,临床上主要通过胸痛症状、血清心肌酶变化、ECG改变对AMI进行早期诊断。研究发现[9-10],AMI发生后常伴心肌肌钙蛋白(cardiac tmponin T,cTnT)、α-HBDH、乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)、肌酸激酶(creatine kinase,CK)、CK-MB等心肌酶活性升高,尤其cTnT对心脏损伤高度敏感,被认为是反映心肌损伤坏死的特异性生化标志物。2007年美国临床生化学会(American Society of Clinical Biochemistry,NACB)在关于美国化学学会(American Chemical Society,ACS)生化标志物的实践指南中亦推荐cTnT作为诊断AMI的首选生物标志物。随着检测技术不断更新,新一代的hs-TnT检测方法逐步应用于临床,其与传统检测方法比较有更高的特异性及敏感度。有报道显示[11],应用hs-TnT能预测1年内AMI再发的风险。一项对323例急性冠状动脉综合征(Acute coronary syndrome,Acs)患者的研究[12]发现,hs-TnT水平升高者30 d内AMI发生率较hs-TnT水平正常者高3倍。hs-TnT是一种蛋白络合物,分布于原肌球蛋白上的规则间隙,可调控肌肉收缩,具有很好的心肌特异性,当心肌细胞损伤时,hs-TnT释放入血液,在血清中浓度会升高[13]。由于hs-TnT升高具有延迟性,通常于胸痛发生4~6 h后才能从血液中检测到其浓度变化,故对于胸痛4 h内就诊的患者很难直接诊断为AMI。而对胸痛4~6 h的就诊患者即使cTnT水平上升,也不能确诊为AMI,由于其他心脏疾病、肺炎、慢性肾脏病、肺栓塞患者血清中hs-cTnT水平也会出现不同程度的升高,故需与其他疾病鉴别诊断。本研究发现,AMI组血清中hs-TnT水平明显高于对照组(P<0.05),且STEMI组患者血清中hs-TnT水平明显高于NSTEMI组(P<0.05),同时,hs-TnT诊断AMI的ROC曲线显示其敏感性为72.73%,特异性为84.29%,由此说明hs-TnT检测对AMI有一定诊断价值,但敏感性不高。

AMI发生时,除伴有胸痛症状、血清心肌酶变化外,还伴随进行性ECG变化。临床工作中发现,心电图碎裂QRS波形态多种多样,梗死区内阻滞、梗死周围阻滞、细胞间阻抗异常、多灶性梗死、局部心肌瘢痕等均可导致碎裂QRS波出现。有研究指出[14],AMI患者梗死部位存在大量心肌组织,在对患者行除极操作时易出现延迟情况,而QRS波在这种情况下则会出现顿挫或切迹,导致形态不规则。本研究结果表明,AMI组碎裂QRS波发生率为70.59%(72/102),明显高于对照组的10.26%(8/78),与以往研究结果相符[15],提示要及时对患者行介入治疗,以改善碎裂QRS波。同时,对AMI患者行ECG检查时,依据患者是否存在ST段抬高情况可将AMI分为STEMI与NSTEMI。在临床实践中发现,如果AMI患者的ECG检查可见碎裂QRS,可提示心肌存在不可逆坏死。本研究中,STEMI组患者碎裂QRS波发生率为73.91%(51/69),明显高于NSTEMI组患者的57.58%(19/33),差异有统计学意义(P<0.05)。分析其原因,可能是因早期AMI患者伴有心肌缺血或瘢痕现象,可不同程度的激活心室,造成碎裂QRS波的出现。本研究结果显示,hs-TnT联合心电图碎裂QRS波对AMI诊断效能明显优于单独监测hs-TnT、心电图碎裂QRS波,综合考量其敏感度及特异度,认为hs-TnT联合心电图碎裂QRS波作为诊断AMI的方法在临床实际工作中更适用。

综上所述,高敏肌钙蛋白T、心电图碎裂QRS波联合检测早期诊断急性心肌梗死灵敏度与准确性较高,能为临床诊断急性心肌梗死提供有价值的参考信息。