维生素K-1联合酚磺乙胺治疗新生儿凝血功能障碍的疗效分析

2021-07-13王宝莹赵蕾

王宝莹,赵蕾

(1.临沂市妇女儿童医院新生儿科,山东 临沂 276000;2.沂水县沂城街道社区卫生服务中心儿科,山东 沂水 276400)

凝血功能障碍性疾病分为遗传性和获得性,是因某种凝血功能异常或凝血因子缺乏导致的出血性疾病[1]。其中较常见的是获得性凝血功能障碍,多发生于成年人。而遗传性凝血功能障碍通常是由于单一的凝血因子缺乏导致,发生常伴有家族病史,多在婴幼儿时期就会有出血症状[2]。新生儿凝血功能处于低活性的生理状态,会导致新生儿出现凝血功能障碍,尤其是早产儿和病理儿,若干预不及时,极易发展为弥散性血管内凝血,严重威胁新生儿的生命安全[3]。目前临床治疗新生儿凝血功能障碍多采用新鲜冰冻血浆、肝素等方法,但临床疗效并不理想[4]。基于此,本研究采用维生素K-1联合酚磺乙胺治疗凝血功能障碍新生儿,旨在探讨治疗的有效方案,为今后治疗新生儿凝血功能障碍提供参考依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年1—12月于本院就诊的150例患有凝血功能障碍新生儿,依据治疗方法不同分为两组,各75例。对照组男43例,女32例;出生时间2~27 d,平均出生时间(14.9±0.6)d。研究组男47例,女28例;出生时间1~28 d,平均出生时间(14.5±1.0)d。本研究经本院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法 两组均输注新鲜冷冻血浆、凝血酶原复合物、血小板等常规治疗。对照组在常规治疗基础上加入维生素K-1注射液,每天1次,每次输注速度不超过每分钟1 mg,采用微量注射泵持续静脉输注或静脉缓慢注射,每次剂量为2 mg。连续治疗3 d。研究组在对照组基础上加入酚磺乙胺注射液,每天1次,同样采用微量注射泵持续静脉输注或静脉缓慢注射,每次剂量为0.125 g。连续治疗3 d。

1.3 观察指标 ①比较两组临床资料。包括性别、母亲年龄、分娩方式、日龄、胎龄、出生体质量等。②比较两组凝血功能指标。于治疗前后检查两组凝血功能相关指标。采集患儿静脉血5 mL,检查血小板计数(PLT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)。指标范围,PLT:100~300×109/L;APTT:35~45 s;FIB:2.0~4.0 g/L;TT:16~18 s;PT:11~14 s。FIB不在范围内、APTT延长10 s、TT延长3 s、PT延长3 s均视为异常。③比较两组临床疗效。有效:五项凝血功能指标检查中≥3项为恢复正常。未达到有效条件者均为无效。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0统计软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,比较采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床资料比较 两组临床资料比较差异无统计学意义,见表1。

表1 两组患儿临床资料比较Table 1 Comparison of clinical data between the two groups

2.2 两组凝血功能指标比较 治疗后,研究组PTL、FIB值均高于对照组,APTT、TT、PT值均低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组凝血功能指标比较(±s)Table 2 Comparison of coagulation function indexes between the two groups(±s)

表2 两组凝血功能指标比较(±s)Table 2 Comparison of coagulation function indexes between the two groups(±s)

注:PLT,血小板计数;APTT,活化部分凝血活酶时间;FIB,纤维蛋白原;TT,凝血酶时间;PT,凝血酶原时间。与治疗前比较,a P<0.05;与对照组比较,b P<0.05

?

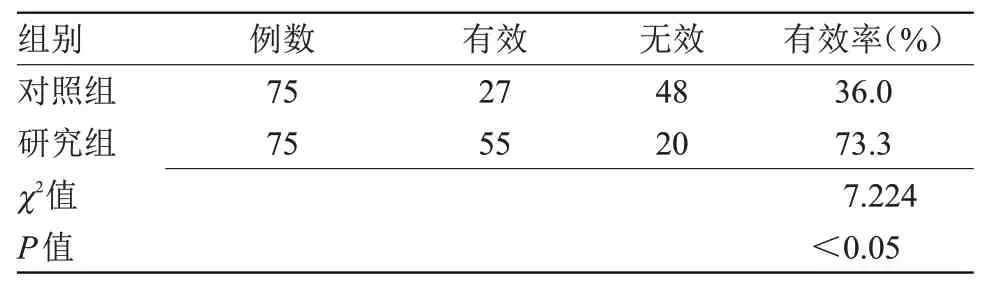

2.3 两组临床疗效比较 研究组治疗有效率高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组临床疗效比较Table 3 Comparison of clinical efficacy between the two groups

3 讨论

早产儿和危重新生儿为凝血功能障碍主要发生群体,新生儿凝血机制发育尚不完善,而危重新生儿多存在病理应急状态,如感染、酸中毒、缺氧等[5]。早产儿和危重新生儿体内凝血因子在某些因素作用下极易发生合成障碍,使血管内血液呈高凝状态,启动内源性、外源性凝血系统,导致弥散性血管内凝血的发生[6]。近年来,有研究发现,凝血机制的改变在危重患儿向多器官功能衰竭发展的过程中发挥重要的作用[7]。此外,新生早产儿多存在凝血因子缺乏、凝血酶原低、血管壁脆弱等因素,加上多数新生儿刚出生时存在凝血功能不健全,使新生儿脑室血管极易发生损伤,当脑静脉压增高、脑血流突然增加、血压不稳等血流动力学改变,易发生脑血管破裂引发颅内出血[8]。

目前临床治疗新生儿凝血功能障碍的常规治疗项目多采用新鲜冷冻血小板、血浆等血制品。在凝血功能障碍发展过程中,某些蛋白质会破坏血小板的正常生理功能,引发出血[9]。使用血制品进行治疗,可改变血流动力学,调节血液中蛋白质水平及成分,对逆转凝血功能障碍的进展尤为关键。补充血制品等常规治疗对中晚期凝血功能障碍的疗效并不理想[10]。

维生素K-1是肝脏合成凝血因子的必须物质,可用于防治香豆素类、水杨酸钠等所致的低凝血酶原血症,防治新生儿梗阻性黄疸、慢性腹泻、胆瘘、凝血酶过低、自然出血等所致的出血,适量补充维生素K-1可促进肝脏合成凝血酶原[11]。此外,维生素K-1还可起到镇痛的作用,明显抑制内脏平滑肌痉挛、胆管痉挛、肠痉挛所致的绞痛,同时具有缓解支气管痉挛的作用。酚磺乙胺能增强血小板凝集性和粘附力,增加血小板数量;降低毛细血管通透性,收缩血管;促进血小板释放大量凝血活性物质,起到有效止血的作用[12]。临床将酚磺乙胺用于血小板功能不良或血管脆性增加引发的泌尿道出血、肠道出血、脑出血等疾病的治疗,也常用于手术前后预防出血及止血。

维生素K-1注射说明书提示,静脉途径给药是特殊情况下才可使用的给药方法,一般应采用皮下注射或肌肉注射。维生素K-1的给药途径与致过敏反应存在显著的关联,与皮下、肌肉给药途径比较,静脉途径给药的过敏反应偏高。本研究中,两组均选择采用静脉途径给药,是因为新生儿肌肉发育不完全,尤其是早产极低出生体质量儿,若采用皮下、肌肉注射,无法确保药物足量吸收。同时考虑到对新生儿进行皮下、肌肉注射极易导致局部硬结与感染,所以选用静脉途径给药更合适、安全。研究结束时,两组患儿均未出现严重过敏反应,这或许是由于新生儿免疫应答反应不足、免疫功能发育尚未完善的原因。此外,采用静脉途径给药时,为减少过敏反应的发生,注射速度以≤1 mg/min最佳,应缓慢注射。

本研究结果显示,治疗后,研究组PTL、FIB值均高于对照组,APTT、TT、PT值均低于对照组(P<0.05),表明五项凝血功能指标可作为凝血功能障碍的监测指标;研究组治疗有效率优于对照组(P<0.05),表明与单用维生素K-1治疗比较,维生素K-1联合酚磺乙胺治疗凝血功能障碍的效果更好,对预防弥散性血管内凝血有重要意义,能逆转凝血功能障碍的病情进展。

综上所述,维生素K-1联合酚磺乙胺药物治疗新生儿凝血功能障碍效果确切,可显著改善新生儿凝血功能,值得临床推广应用。