基于双重血浆分子吸附系统治疗重型肝病的临床有效价值研究①

2021-07-13王健

王 健

(荆州市第二人民医院肝病科,湖北 荆州 434200)

重型肝炎有疾病发展快、病情危重、临床致死率高等疾病特点,为保障重型肝炎患者生命健康,临床救治时需采取及时、有效救治方案。单纯血浆置换治疗为临床常用救治方式,可有效延缓疾病发展,但因无法充分代偿病患、血浆需求量大等原因局限了临床效果。相比之下,双重血浆分子吸附系统治疗方案可有效避免单纯血浆置换治疗的缺陷[1,2]。本次研究选取2018-01~2019-12收治的46例重型肝病患者作为研究对象,对比、分析单纯血浆置换治疗、双重血浆分子吸附系统治疗重型肝病患者的临床效果及对凝血功能、血常规、肝功能指标水平的影响,进一步探究双重血浆分子吸附系统治疗重型肝病的临床价值。

1 资料和方法

1.1 一般资料

2018-01~2019-12选取本院收治的重型肝病患者46例为本次研究对象,纳入标准:(1)符合《病毒性肝炎防治指南》中重型肝病疾病诊断标准;(2)经临床诊断确诊为重型肝病;(3)患者知悉本次研究内容后签署知情同意书;(4)本次研究经医学伦理委员会审批、通过。排除标准:(1)存在凝血功能障碍、严重出血;(2)为心肌梗死非稳定期患者;(3)合并其他严重脏器病患或重型颅脑外伤;(4)对本次研究涉及治疗方案不耐受。

46例重型肝病患者遵循随机原则将其分组为参照组、研究组,参照组23例患者中男13例、女10例,年龄23~75岁,平均(46.25±3.45)岁,其中急性重型肝病患者1例、亚急性重型肝病患者2例、慢性重型肝病患者13例、慢加急性重型肝病患者7例;研究组23例患者中男14例、女9例,年龄24~78岁,平均(46.47±3.31)岁,其中急性重型肝病患者1例、亚急性重型肝病患者2例、慢性重型肝病患者14例、慢加急性重型肝病患者6例。经对比可知,两组重型肝病患者基线资料无明显差异(P>0.05),有临床可比较性。

1.2 方法

纳入本次研究的46例重型肝病患者均开展常规降酶、保肝、退黄治疗,并给予患者维生素K、异甘草酸镁、丁二磺酸腺苷蛋氨酸等常规药物治疗。

参照组开展单纯血浆置换治疗,即以1000mL 4%肝素钠盐水冲洗血浆分离器、胆红素吸附器、血流灌流器,浸泡30min后以1000mL无肝素盐水串联冲洗吸附器至原有肝素盐水被冲洗干净,后连接血浆分离器出浆端、静脉回血端。展开治疗前30min,给予患者低分子肝素钙静脉注射治疗,同时静脉注射5g地塞米松以抗过敏。治疗过程中控制血浆分离速度为20~30mL/min,血流速度控制在100~150mL/min,3h/次,2次/周。

研究组开展双重血浆分子吸附系统治疗,即以1000mL 4%肝素钠盐水冲洗血浆分离器、胆红素吸附器、血流灌流器,浸泡30min后以1000mL无肝素盐水串联冲洗吸附器至原有肝素盐水被冲洗干净,后连接血浆分离器出浆端、静脉回血端。在开展治疗前30min,根据患者具体病情、凝血状态使用抗凝剂,控制双重血浆分子吸附系统治疗时间为3h,血浆处置量控制在5400mL左右,血流速度控制为120mL/min,血浆流速控制在1/4~1/3血流速度。治疗过程中根据血浆分离青旅及时调整低分子肝素钙的使用剂量,控制总量为5000IU,3h/次,2次/周。

1.3 评价指标

治疗2周后,取患者空腹静脉血,以3000r/min转速下离心10min,取上层血清储存于冷冻箱内以备监测,监测两组患者凝血功能指标、血常规指标、肝功能指标值。其中凝血功能指标包括凝血酶原活动度(PTA)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT);血常规指标包括白细胞计数(WBC)、血小板计数(PLT)、血红蛋白浓度(Hb);肝功能指标包括总胆红素(TBIL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、血浆白蛋白(ALB)。

评估、对比两组患者治疗效果,疗效评估标准为:(1)治愈:经救治后,患者疾病症状消失,且TBIL值低于171μmol/mL,ALT值低于40U/L;(2)好转:救治后,患者各疾病症状基本环节,且TBIL值较治疗前降低40%或以上,ALT值低于200U/L;(3)无效:患者经治疗后不符合以上标准。治疗总有效率=(治愈例数+好转例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组重型肝病患者治疗后凝血功能指标对比

治疗后,研究组患者PTA值高于参照组,PT、APTT值低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组重型肝病患者治疗后凝血功能指标对比

2.2 两组重型肝病患者治疗后血常规指标对比

治疗后,研究组患者WBC、PLT、Hb等血常规指标低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组重型肝病患者治疗后血常规指标对比

2.3 两组重型肝病患者治疗后肝功能指标对比

治疗后,研究组患者TBIL、ALT、ALB等肝功能指标低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组重型肝病患者治疗后肝功能指标对比

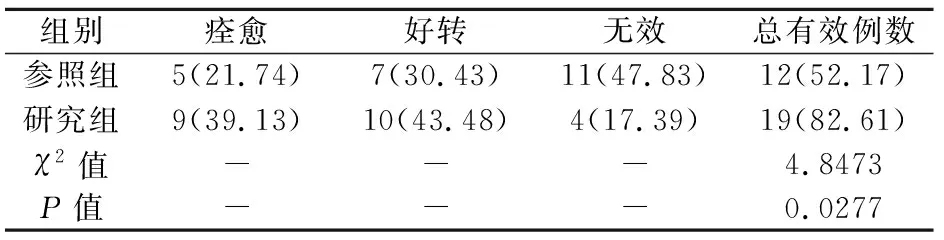

2.4 两组重型肝病患者治疗效果对比

研究组患者治疗总有效率82.61%高于参照组52.17%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组重型肝病患者治疗效果对比[n=23,n(%)]

3 讨论

导致重型肝炎的因素较多,主要为肝炎病毒,其次为肝毒性物质或药物所致,部分患者为遗传代谢所致,临床主要疾病表现为食欲缺乏、肝性脑病、严重凝血功能障碍等。重型肝炎疾病发展快、病情重,且临床死亡率较高,为确保重型肝炎患者生命健康,临床需给予及时、有效的救治方案[3,4]。

单纯血浆置换治疗为临床救治重型肝炎主要方案,可有效补充机体凝血因子、改善机体高功能,通过有效分离全血浆、选择性分离血浆中有害大分子并清除,进而调节机体内环境紊乱情况,延缓疾病发展[5,6]。但该治疗方式无法充分代偿病患,且血浆需求量大、毒物清除缺乏一定选择性,致使临床效果不佳,无法满足患者的治疗需求。相比之下,双重血浆分子吸附系统治疗可有选择性的将机体炎症介质、胆红素、内毒素、活化补体等物质清除,为干细胞再生创造良好微环境[7]。本次研究结果亦表明,治疗后,研究组患者PTA值高于参照组,PT、APTT值低于参照组,WBC、PLT、Hb等血常规指标低于参照组,TBIL、ALT、ALB等肝功能指标低于参照组,治疗总有效率82.61%高于参照组52.17%,差异有统计学意义(P<0.05)。分析原因可知,双重血浆分子吸附系统治疗原理为将病患血流引出体位,经血浆分离器将其血浆分期,后将血浆、固相吸附剂接触,通过吸附形式清除内源性、外源性致病物质,通过联合树脂血流灌流器将血浆净化,后与循环血液一同回输给患者。双重血浆分子吸附系统治疗所需血浆量少,为及时提供人工肝治疗提供有利条件。同时,双重血浆分子吸附系统治疗过程中可非特异性吸附凝血因子、毒素,且清除率更高,进而有效改善患者肝功能指标[9,10]。另一方面,单纯血浆置换治疗致使血细胞、血浆分离不够彻底,致使血浆中血细胞成分丢失过多,且所使用的吸附材料生物相容性有限,一定程度会给血细胞造成破坏,进而影响治疗安全性。相比之下,双重血浆分子吸附系统治疗可有效避免这一问题,促使临床治疗安全性较高[11,12]。

综上所述,采取基于双重血浆分子吸附系统治疗重型肝病,对有效提升患者临床治疗效果、改善患者肝功能、凝血功能及血常规指标值有显著效果,可根据患者具体情况于临床积极推广应用。