白龙江林区油松林分因子对中华松针蚧危害的影响

2021-07-11李丹春付作霖徐红霞曹秀文刘锦乾

李丹春,付作霖,徐红霞,曹秀文*,刘锦乾

(1. 甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所,甘肃,兰州 730000;2. 甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站,甘肃,舟曲 746300)

油松(Pinus tabulaeformisCarr.)是一种喜光、喜干冷气候的深根性树种,具有很好的适生性,在林区内水土保持及涵养水分等方面起着重要作用,常作为北方地区一种优良的造林树种。在甘肃南部白龙江林区,油松是主要的乡土树种,1998年天然林停止采伐后,油松成为林区内主要的更新造林树种,在白龙江林区内油松林面积为40万亩。

中华松针蚧(Matsucoccus sinensisChen),也称中华松梢蚧,属半翅目(Hemiptera),蚧总科(Coccoidea),珠蚧科(Margarodidae),主要危害马尾松(P.massonianaLamb.)、云南松(P.yunnanensisFranch.)、油松(P.tabulaeformisCarr.)等[1],国内主要分布于河南、云南、四川、贵州、甘肃等地区。在林区内观察发现,中华松针蚧以刺吸针叶取食,受害的油松针叶初期显现黄色点斑,随着该虫取食量增加,危害加重,黄斑面积逐渐扩大,致使针叶出现截面断斑,最后引起针叶发黄、脱落,对油松的正常生长造成影响。此外,调查发现,受害林木树势衰弱易遭受横坑切梢小蠹(Tomicus minorHartig)、纵坑切梢小蠹(Tomicus piniperdaL.)及油松落针病(Lophodermium pinastriChev.)等次生性病虫危害,对林木生长造成严重危害。中华松针蚧对油松造成危害在河南南召县首次被报道,油松在连续4年受害后生长量下降明显[2]。云南松受中华松针蚧危害后,当虫口密度 > 3只·束-1时,高生长量损失随着虫口密度的增大而增大[3]。在林冠垂直空间分布上,中华松针蚧其种群数量依次为中层 >下层 > 上层,其空间分布型属聚集型的负二项分布[2,4]。研究表明,中华松针蚧在甘肃南部每年发生1代,以若虫在松针上越冬,传染途径主要靠雨水、风力传播,人为的生产活动也会形成传染途径[5-6]。中华松针蚧的发生与气候、坡向、海拔等生境因子关系密切[7],国外关于中华松针蚧的相关研究鲜有报道。

在国内,对中华松针蚧的研究比较集中在生物学特性、生活史及虫害发生规律及化学防治措施上,而对于中华松针蚧发生危害与油松林内林分因子之间的相互关系及影响未见报道。森林有害生物与寄主之间的互作关系,以及人为措施对森林生态系统自我调控生物灾害的作用及其机理应加强研究[8]。因此,本研究通过调查白龙江林区中华松针蚧对油松林造成的危害程度,探讨分析不同油松林分因子与中华松针蚧虫害发生的关系,为林区内油松林的营林措施和中华松针蚧的防控技术提供理论指导。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区地处甘肃省南部,属于青藏高原东部边缘与岷山山脉的白龙江河流上游,地理坐标为102°46′~104°52′ E,33°04′~35°09′ N。林区内森林植物种类丰富,区系成分复杂,属于典型的西北高山、亚高山地形。平均海拔在1 500~4 920 m,年平均降水量在449.2~753.2 mm,多集中在6—9月。相对湿度60%~80%,无霜期87~230 d,年平均气温7.3℃,属温带高寒旱季显著湿润区气候。森林类型有油松林、云杉林、华北落叶松—云杉林、针叶树—杂木林、针叶—阔叶林等5种。近年来,在林区内发现中华松针蚧对油松产生危害有增长趋势,调查发现,截止2018年底,中华松针蚧发生危害面积由2011年的1 467 hm2增长为3 667 hm2。白龙江林区是国家天然林资源保护工程重点实施单位,也是长江上游与黄河上中游重要的水源涵养林区及我国西北地区重要的绿色屏障。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置 根据中华松针蚧的发生情况,依托甘肃白龙江森林生态系统观测站的观测数据及设立的永久样地,在白龙江林区选取林龄相对一致(约25年)的油松纯林,设立12块调查样地(30 m ×30 m)。

1.2.2 林分因子调查方法 结合观测数据,调查12块油松样地内草本盖度、林分密度、郁闭度、树高、枝下高、胸径、冠幅7个林分因子,其中,林分密度是以统计样地内胸径 ≥ 5 cm的油松数量换算得出。通过五点取样法,选取每个样地内的10株油松进行树高、枝下高、胸径及冠幅等林分因子调查,以统计10株油松样本木的平均值求得。

表1 中华松针蚧为害株分级标准Table 1 Grading standard of the pest severity by Matsucoccus sinensis

1.3 数据统计与分析

采用Microsoft Excel 2007软件处理试验数据,统计分析时数据为平均数 ± 标准误,采用软件SPSS(19.0版)对数据进行单因素方差分析并作LSD检验(α = 0.05)、Duncan多重比较、逐步回归分析及相关性分析(Pearson相关系数),探究中华松针蚧虫情指数与林分因子的关联性。

2 结果与分析

2.1 不同虫情指数样地内林分因子的变化

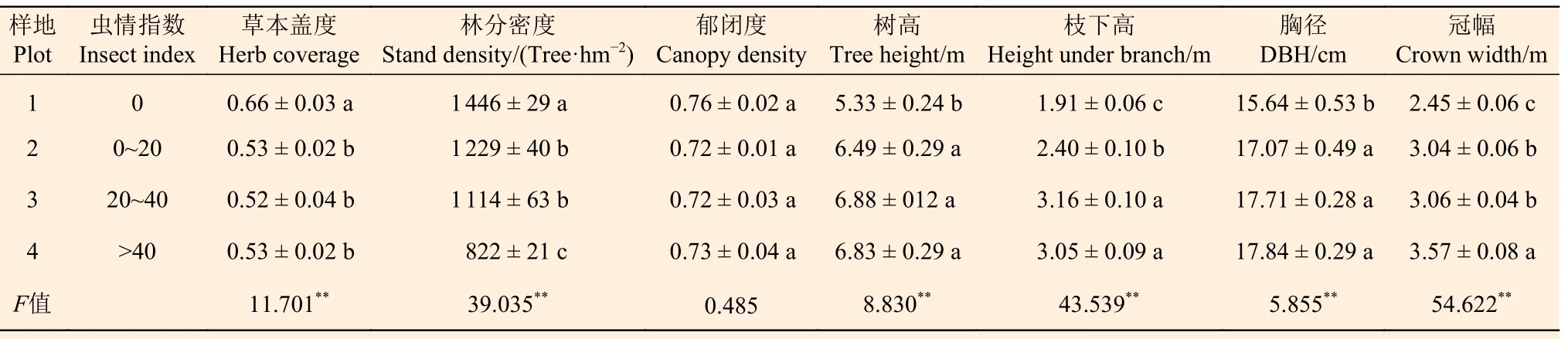

通过对油松林样地主要林分因子及中华松针蚧虫情指数的实际情况调查,依据样地内虫情指数可分为4组(如表2所示)。对4组油松林样地的草本盖度、林分密度、郁闭度、树高、枝下高、胸径及冠幅7个林分因子进行方差分析和比较。结果表明,郁闭度在不同样地间没有显著变化,草本盖度、林分密度、树高、枝下高、胸径及冠幅等6个林分因子在不同样地中均有极显著变化(P< 0.01)。草本盖度在受危害样地间无显著变化,但盖度显著小于对照样地。林分密度在对照样地及受危害样地间显著变化,其中在对照样地的林分密度最大。树高在受危害样地间无显著变化,均大于对照样地。枝下高在不同样地间变化显著,在对照样地内最小。胸径在受害样地内无明显变化,均显著高于对照样地。冠幅在对照样地最小,与不同样地间显著变化。

表2 林分因子方差分析及多重比较Table 2 ANOVA analysis and the result of multiple comparison

多重比较结果表明,除了郁闭度在不同样地中没有差异性,其余草本盖度、林分密度等6个林分因子在不同样地中的组间对比具有差异性。由表2可知,不同林分因子中,草本盖度、树高及胸径对中华松针蚧的危害程度(虫情指数)具有极显著影响,但与未受害样地(对照)相比,3个林分因子对危害程度影响不显著。林分密度、枝下高及冠幅3个林分因子对中华松针蚧的危害程度具有极显著影响,但与未受害样地(对照)相比,3个林分因子对危害程度影响显著。

2.2 油松林内林分因子之间相关性分析

由于不同林分因子之间本具有相关性,但在不同条件下,林分因子之间的相关性也有不同变化。由表3可知,油松林样地内草本盖度与树高、枝下高呈极显著负相关;与胸径及冠幅呈显著负相关,相关系数分别是-0.657,-0.724,-0.542,-0.609;与林分密度呈极显著正相关,分析结果说明油松林的树高、枝下高、胸径及冠幅会抑制草本的生长,而林分密度与草本盖度具有相同增长趋势。林分密度与枝下高、胸径及冠幅呈极显著负相关,相关系数分别是-0.744,-0.639,-0.936,说明林分密度与树高、枝下高、胸径及冠幅具有相反趋势。郁闭度与草本盖度和林分密度无显著相关性,但是与树高、枝下高、胸径及冠幅具有负相关性。树高与枝下高、冠幅具有极显著正相关,枝下高、胸径及冠幅之间具有极显著正相关性,说明随着油松树高的增长,其冠幅及枝下高具有相同的增加趋势。

表3 各林分因子间相关性及显著性检验Table 3 Correlation and significance test between Matsucoccus sinensis and the stand factors

2.3 林分因子对受害程度的线性模式

为了使各林分因子对中华松针蚧危害情况能同时体现出来,对数据进行多重回归分析,分析中首先采用进入的方法,建立虫情指数与各林分因子的方程,设定虫情指数为(y)、草本盖度(x1)、林分密度(x2)、郁闭度(x3)、树高(x4)、枝下高(x5)、胸径(x6)、冠幅(x7),得到回归模型:y= -25.837-126.746x1-0.044x2+ 32.779x3-2.540x4+11.015x5-2.497x6+ 13.417x7,R2= 0.988,调整R2= 0.966。由表4可知,F值为45.653,P<0.01,各林分因子多元线性模式的分析效果好。

表4 中华松针蚧虫情指数与各林分因子的方差分析Table 4 ANOVA between pest severity of Matsucoccus sinensis and the stand factors

2.4 关键林分因子影响受害程度的线性模式

通过逐步回归分析,筛选出影响中华松针蚧虫情指数的关键林分因子,如表5所示,草本盖度、林分密度及枝下高3个林分因子为影响该虫情指数的关键因子。建立由关键因子影响虫情指数的多元线性预测模型为:y= -12.930 + 132.183x1-0.058x2+12.338x5,R2= 0.937,调整R2= 0.914。显著性结果表明,草本盖度、林分密度和枝下高3个林分因子与中华松针蚧虫情指数间存在极显著的线性回归关系(P< 0.01)。3个关键因子组成的线性相关系数(R2= 0.937)与上述7个林分因子影响虫情指数的相关系数接近(R2= 0.988),说明草本盖度、林分密度和枝下高3个林分因子能够较准确地估计虫情指数的变化。由表5可知,草本盖度、林分密度和枝下高的膨胀因子(VIF)值分别为1.009、1.218和1.225,3个关键因子的方差膨胀因子远小于30,说明各项因子之间没有高度共线性。

表5 虫情指数与各林分因子的逐步回归分析Table 5 Stepwise regression analysis of stand factors

2.5 虫情指数受关键林分因子的影响

2.5.1 草本盖度与虫情指数的关系 根据调查情况,如图1所示,对3组不同草本盖度下的虫情指数进行方差分析及相关性分析。分析表明,草本盖度对中华松针蚧虫情指数影响极显著(F= 26.991,P< 0.01),多重比较分析表明,不同草本盖度下的中华松针蚧虫情指数差异显著(图1),Ⅰ组(0.41~0.50)的虫情指数显著高于Ⅱ组(0.51~0.59)和Ⅲ组(0.60~0.72),Ⅱ组草本盖度下的虫情指数显著高于Ⅲ组。相关性分析表明,中华松针蚧的虫情指数变化与草本盖度两者之间具有相反趋势(r=-0.431,P< 0.01),随着草本盖度的增加,虫情指数在下降。

图1 草本盖度对虫情指数的影响Fig.1 Response of pest severity index to herb coverage

2.5.2 林分密度与虫情指数的关系 根据油松林样地的实际调查情况,将林分密度分为3组(图2),即低密度林分(381~763株·hm-2)、中密度林分(764~1 152株·hm-2)和高密度林分(1 153~1 715株·hm-2),图2所示,方差分析表明,油松林林分密度对中华松针蚧虫情指数的影响达到极显著水平(F= 39.035,P< 0.01),油松林低密度林分的虫情指数极显著高于中密度林分和高密度林分,中密度林分和高密度林分二者之间的虫情指数差异不显著。相关分析表明,虫情指数与油松林林分密度二者呈极显著负相关(r= -0.568,P< 0.01)。

图2 林分密度对虫情指数的影响Fig.2 Response of pest severity index to stand density

2.5.3 枝下高与虫情指数的关系 将枝下高分为3组,Ⅰ组:1.16~2.61 m,Ⅱ组2.63~3.53 m,Ⅲ组3.54~4.42 m,方差分析表明,不同枝下高分组对中华松针蚧虫情指数具有极显著影响(F= 43.539,p< 0.01)。枝下高在3.54~4.42 m内的样地虫情指数显著高于枝下高在1.61~3.53内的虫情指数,但是枝下高较低的2组(Ⅰ组,Ⅱ组)之间的虫情指数差异不显著(图3),相关性分析表明,油松林枝下高和中华松针蚧虫情指数呈极显著正相关关系(r= 0.617,P< 0.01),两者具有相同的变化趋势。

图3 枝下高对虫情指数的影响Fig.3 Response of pest severity index to height under branch

3 讨论

在甘肃南部的白龙江林区,中华松针蚧已成为危害油松林的重要叶部害虫之一。近年来,白龙江林区油松林受中华松针蚧的危害面积逐步增加,从森林生态系统出发,找出油松林林分因子与其发生危害的关系,从而以生态防治的观点控制中华松针蚧的危害显得尤为重要。

通过调查分析研究得出,油松林内草本盖度、林分密度、郁闭度、树高、枝下高、胸径、冠幅7个林分因子中除了郁闭度与危害程度没有显著影响之外,其余草本盖度、林分密度等6林分因子都具有显著影响。通过相关性分析表明,筛选出油松林内草本盖度、林分密度及枝下高3个林分因子是影响中华松针蚧造成危害的主要林分因子。国内鲜有从林分因子角度分析防治中华松针蚧的文章,故无法作比较,而在膜翅目的昆嵛山腮扁叶蜂(Cephalcia kunyushanicaXiao)对昆嵛山赤松(Pinus densifloraSieb.et Zucc.)林的危害研究中,通过逐步回归筛选出冠幅、枝下高和林分密度为影响昆嵛山腮扁叶蜂发生的关键因子[10]。可以看出,不同害虫种类受不同林分因子的影响也不同。

草本盖度的大小与中华松针蚧发生危害的虫情指数关系密切。调查分析得出,草本盖度的大小与该虫造成危害程度具有相反的趋势。草本盖度大于0.6(对照林分)以上的油松林,中华松针蚧造成的危害较小,但草本盖度小于0.4的油松林,其危害程度严重。林间调查发现,中华松针蚧天敌主要有大草蛉(Chrysopa pallens(Rambur))、异色瓢虫(Harmonia axyridisPallas)等,这可能与草本盖度的增加为中华松针蚧的天敌提供有利的生活栖息环境有关,天敌数量的增加使中华松针蚧的数量减少。

在本研究中,中华松针蚧虫情指数随着林分密度的增大而减小,呈反向趋势。在研究森林生态系统林木的增长率和死亡率方面,林分密度是一种重要的测量因素[11]。林分密度的大小影响林分空间结构,进而对林内温度、湿度等微气候环境等方面产生重要影响,温、湿度微环境及土壤的变化对病虫害的发生产生一定影响[12]。林分密度不同,林下植物多样性、丰富度、生物量和盖度等都不同[13]。但是林分密度的大小对于不同的病虫害发生的趋势也不相同,本研究两者之间的变化趋势相反,低密度的林分虫情指数高于高密度的林分,这可能与临路旁边的油松林间距大,林分密度小,草本盖度低有关。

林木枝下高可以反应立木的生产力、活力及长期的竞争水平[14]。数据分析表明,枝下高对中华松针蚧的发生程度影响显著。这可能与虫卵和幼虫可能在较高的树上会受益于更多的光照,有更好的发育条件有关[15]。分析得出,油松林枝下高在范围(3.54~4.42 m)内,中华松针蚧的虫情指数增大,危害程度加重。枝下高低于3.5 m,其危害程度低。这可能与近路旁的油松林有关,为了不影响路况视线,道路两旁油松枝下高较大。通过调查发现,在林区道路旁的油松林更容易受到到中华松针蚧的危害。

森林病虫害的发生会导致森林生态系统不稳定性加剧,是病原物或昆虫、树木、环境、人类活动之间相互影响,调节功能失调后的产物[16]。白龙江林区停止采伐后,人工林树种单一,易遭受病虫侵袭危害,在林分尺度基础上,总结森林生态系统组成结构对害虫危害的影响机制,提出以生态调控策略为理论基础,采取以生物防治、营林措施为主,辅以化学防治的方法,逐步形成良性的生态环境,以增强林木的抗病虫能力[17]。此外,针对森林空间结构进行诊断、描述和模拟,并在森林经营活动中发挥作用,为实现我国森林病虫灾害的可持续控制提供理论依据[18]。通过一定的抚育间伐等营林措施,从而调整林木密度提高其抗性能力成为一种重要的管理办法[19]。结合本研究结果分析,中华松针蚧危害发生与林分结构关系密切,不难看出,发生危害的种类不同,其影响因素也不同。白龙江林区油松人工林由于树种单一,林分密度差异大,发生病虫害的种类多,应在调控林分组成及结构的原则下对人工林进行综合防治。

4 结论

中华松针蚧在甘肃南部白龙江林区的油松林发生危害面积有增加趋势,其发生危害程度受林内草本盖度,林分密度、枝下高及冠幅等林分因子显著影响。相关分析表明,影响其发生危害的主要林分因子为草本盖度、林分密度和枝下高。建议在防治中华松针蚧的措施中,以实际调查为准,结合对其发生危害的主要油松林林分因子(林分密度、枝下高)加以调控,进行合理修枝抚育。