面向生态监管的多等级生态功能网格概念与框架

2021-07-09钱雨果周伟奇胡潇方韩立建虞文娟王伟民

钱雨果,周伟奇,*,王 佳,胡潇方,韩立建,虞文娟,王伟民

1 中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 农业农村部农业生态与资源保护总站, 北京 100125 4 深圳市环境监测中心站, 深圳 518049

生态管理是基于生态系统原理,优化生态系统结构-过程-功能的耦合关联,协调生态系统的社会价值、生态潜力和经济发展的整合性管理方法。旨在平衡长期和短期目标,维持生态系统功能和服务的可持续性[1- 5]。生态监管强调明确的生态学边界,清晰的管理目标、管理者间的合作、监测管理结果、国家政策领导和社会参与等6个方面[5-6]。十八大以来国家高度重视生态文明建设,并在十九大提出要实行最严格的生态环境保护制度。实施科学有效的生态监管是建设我国生态文明,实现可持续发展的关键环节。

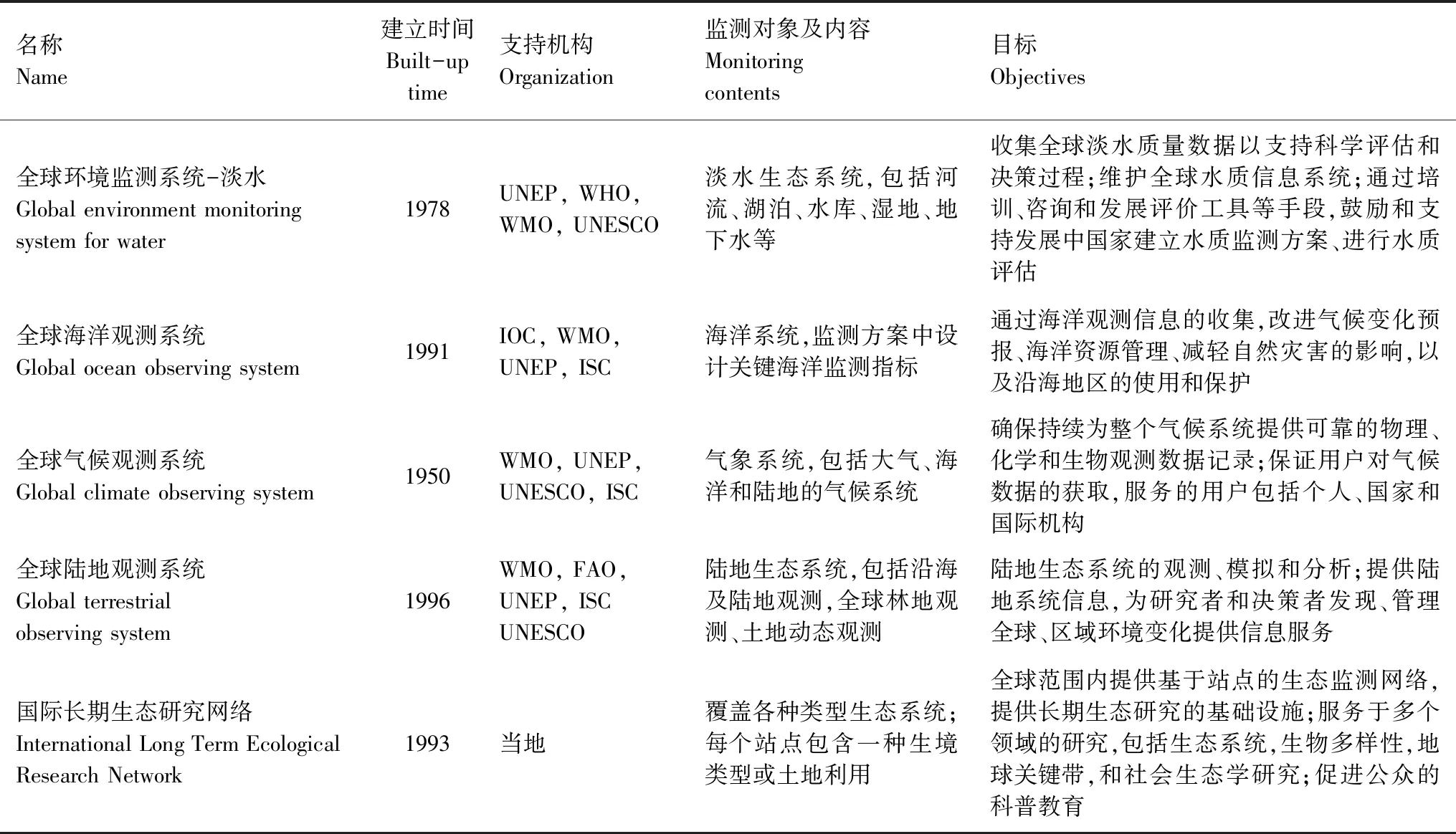

生态系统监管包括了生态系统监测和管理两个部分。目前,从全球、国家到城市各个尺度都有大量生态环境要素的监测。在全球和国家尺度,已建立了多个观测及研究网络,围绕共同的生态环境问题,开展了大量跨国家、区域的合作观测、实验及研究。如全球环境监测系统淡水监测(Global Environment Monitoring System for Water,GEMS/Water)、全球海洋观测系统(Global Ocean Observing System, GOOS)、全球气候观测系统(Global Climate Observing System,GCOS)、全球陆地观测系统 (Global Terrestrial Observing System,GTOS) (表1)。此外,从生态系统的角度,全球也建立了国际长期生态研究网络(International Long Term Ecological Research Network,ILTER)[7],有50多个国家和地区建立了自己的长期生态系统监测网络。已有监测网络中,森林生态系统受到了极大重视,是重点监测的生态系统。在1997年,美国的Baltimore Ecosystem Study(BES)以及Central Arizona-Phoenix LTER(CAP-LTER)首先建立了城市生态系统研究站,开始了城市生态系统的监测。2001年以来,北京、深圳等城市也建设了城市生态系统研究站,启动了城市生态系统的监测与研究。

表1 全球生态环境监测网络

针对不同尺度、不同生态系统类型,也有大量生态系统的管理实践。在全球尺度,有《巴黎协定》控制全球碳排放。在国家层面,有国家主体功能区划[8]、国家生态功能区划[9]、"两屏三带"、国家公园[10]等生态安全战略[11]。在城市和区域尺度,有三区三线的划定[12]、海绵城市的建设[13]、城市见缝插绿[14]、留白增绿措施[15]、空气治理的“一微克”行动计划、自然保护区“绿盾”专项行动[16]等。此外,针对森林生态系统,有天然林资源保护工程[17]、三北防护林建设、退耕还林工程、自然保护区建设[18]等;针对农田生态系统,有永久基本农田保护红线[19]、耕地占补平衡[20]等;针对湿地生态系统,有流域生态功能区划[21],长江十年禁渔等[22]。在制度方面,生态补偿[23]、生态负载表[24]、三线一单[25]、生态系统质量指数(EI)、生态系统生产总值(GEP)等管理策略已经为城市的生态监管提供抓手[26],来平衡城市发展和生态环境保护。

尽管各类生态系统、各种生态要素都有各自的监测体系和管控手段,但长期以来,不同生态系统、不同生态要素、不同行政单元割裂的监管方式导致生态系统监管的整体性、系统性不足。此外,不同尺度的生态监管缺乏有机融合,尺度间内在联系缺乏有效整合。如何基于生态系统整体的、多层次的分析评价,识别和区分生态系统的常规监管区域和重点监管区域,进而合理设置监测点的数量、监测频率、监测要素和监测手段,实现系统的、高效的监测还亟需科学方法来提供支撑。因此,本研究提出了多等级生态功能网格框架以耦合不同尺度、不同维度的生态环境要素,为生态系统的科学监管提供理论和技术支撑。

1 多等级生态功能网格的理论基础与概念内涵

1.1 理论基础

多等级生态功能网格分析框架是对已有相关理论的发展和创新,主要借鉴了等级斑块动态、城市复合生态系统、多功能景观等理论。等级斑块动态范式认为生态系统是一个由若干层次斑块组成的巢式等级系统[27-28]。不同层次上生态学过程变化速率的差异、以及同一层次不同斑块内部及其之间相互作用强弱的差异使得等级系统具有可分解性[29],因此不同层次上斑块个体水平以及斑块镶嵌体水平的动态变化共同形成了生态系统的结构、过程和功能的总体动态特征[30- 33]。

复合生态系统理论[34-35],包括与之类似的人类与自然耦合系统理论[36]、城乡连续体理论[37]、人类生态系统理论[38-39]、星球城市化理论[40]等都论述了人类社会经济活动对自然产生广泛影响,强调了景观都是自然环境和社会经济活动共同作用融合而成的复合生态系统,任何景观都具有自然属性(如水、土、气、生等)和社会经济属性(如文化、制度、经济价值)等,只是不同景观的自然和社会经济属性的复合程度与方式不同。

多功能景观概念则是以复合生态系统理论为基础,强调景观同时具有生态功能、经济功能、社会文化、历史和美学等多重功能[41]。根据研究对象、研究尺度、研究目标的不同,相同的景观可以划分为不同空间形态的斑块,发挥不同的功能。通过对景观各类功能间的协同、冲突及兼容作用的权衡分析,可优化生态监管的策略,提升生态系统的综合效益。

1.2 概念内涵

本文结合等级斑块动态理论、复合生态系统理论以及多功能景观的核心思想,构建了多等级生态功能网格理论框架。等级斑块动态范式提供了生态系统认知的框架,可基于异质性将完整的系统依据不同的尺度分解为不同类型、不同等级的斑块,然后通过斑块间的水平关系以及上下等级斑块间的垂直作用来开展生态研究和管理(图1)。复合生态系统理论则赋予了等级斑块不同维度的内涵。比如从行政管理的维度,可以按城市群-城市-区县-乡镇街道来划分等级斑块[42];从景观结构的维度,可按森林景观-内部干扰斑块-土地覆盖类型来划分等级斑块[43];从社会经济的维度,可按城市类型-城市功能区-土地利用单元来划分等级斑块[44];从热环境的维度,可按照全球变暖-城内热岛-局地气候区来划分等级斑块[45]。在此基础上,多功能景观则刻画了各个维度的功能特征。比如森林斑块具有防风固沙、水源涵养、生物多样性保持、木材供给等功能;社区斑块具有管理、服务、保障、教育等社会功能。将复合生态系统的多维度和景观的多功能属性融入等级斑块的范式,构建了多等级生态功能网格框架(图1)。

图1 多等级生态功能网格框架的构建 Fig.1 The framework of the hierarchical patches with ecological functions

2 多等级生态功能网格的划分-评价-监管框架

多等级生态功能网格的划分-评价-监管框架由3个部分组成:(1)多等级生态功能网格识别与划分;(2)多等级生态功能网格评价;以及(3)差异化监管策略制定(图2)。多等级生态功能网格识别与划分的目标是明确监管单元的空间范围,为评价和监管提供空间显性的监管对象。多等级生态功能网格评价的目标是为生态监管提供科学依据,通过翔实的分析和评价来支撑差异化的管理。差异化监管以多等级生态功能网格为对象,以评价结果为基础,针对不同斑块的特征定制相应监管策略。网格划分、评价、和监管三个部分是有机联系、相互支撑的。其中,多等级生态网格是城市差异化监管的基本分析单元,评价指标体系一方面为网格单元赋予生态属性,另一方面也为差异化的监测提供依据。根据实际监测的结果,可以进一步修正多等级的网格单元的边界及属性,实现自我迭代的网格边界和监管方案优化。

多等级生态功能网格识别与划分主要依据等级斑块动态范式的异质性和等级性理论,并结合社会-经济-自然的复合性特征。多等级生态功能网格的评价则需要全盘考虑等级斑块的整体结构,包括斑块间的水平空间关系和垂直隶属关系,实现空间全覆盖的评价体系。在此基础上,结合生态系统维度的服务供给和社会维度的人类需求,评价斑块的供需特征,构建生态公平的网格体系。此外,对斑块的各类特征,如格局、构成、功能等,还需要开展动态度评价,以预测斑块的可持续性,确定监管的优先级。差异化生态监管策略制定的基础是综合了多维属性和评价结果的斑块网格,策略制定的方法是通过各类生态功能、社会需求间的博弈权衡,最终落地是基于斑块的社会权属特征(图2)。

图2 总体研究思路图 Fig.2 The overall workflow

2.1 多等级生态功能网格识别

基于地表生物物理属性的空间异质性可划分出山、水、林、田、湖、草、城等景观类型作为第一等级斑块。以京津冀为例,依据生态系统的完整性和连续性,可划分出京津冀的森林景观、草地景观、湿地景观、农田景观、城市景观等。在各类第一级斑块中,可依据其内部的生物物理异质性细分出二级斑块(图3)。比如在城市景观中可根据城市形态划分出棚户区、别墅区、风景区等;在森林景观中可根据土地覆盖划分出工矿裸地、居民点、林地等;在农田景观中可根据土地覆盖和利用类型划分出农村居住点、种植养殖区、农产品加工区、农用设施、农用水渠等。此外,在二级斑块中还能进一步划分出如建筑、道路、针叶林、阔叶林等三级斑块。一般来说,城市绿地和自然森林的结构、过程、功能、服务都有较大差异。多等级斑块的划分能够有效区分不同类型林地,并基于等级网格的隶属关系支撑差异化的生态监管。

图3 多等级生态功能网格示意图Fig.3 The example of hierarchical patches

基于社会经济异质性的等级斑块划分一方面依据现有的省、市、县、街道等行政单元边界,比如以省为第一级斑块时,市则为第二级斑块,县则为第三级斑块,不同等级的斑块具有行政维度的隶属关系;另一方面也可依据不同尺度的社会经济政策和规划。比如基于国家城市群的发展计划可以将城市群作为一级斑块[46],将其内部协同发展的城市作为二级斑块。基于重大国家战略发展可以将长江经济带作为第一级斑块[47],内部的城市作为二级斑块。在城市内部,依据不同的定位或规划的差异也可以划分为核心区,发展新区,生态涵养区等[44]。

其他维度的等级斑块划分也基于类似的方法。对于生态功能,基于全国主体生态功能区划可划分出一级斑块[48],如防风固沙斑块。在斑块内部再基于生态功能的差异划分出二级斑块,如生物多样性保持、水源涵养、木材供给等。对于水的生态过程,可以依据流域特征划分出一级斑块,然后在其内部划分出二级子流域斑块。对于热的生态过程,可以依据局地气候区特征划分一级斑块[45],然后根据其内部下垫面的温度差异划分二级斑块[49]。

面向对象的图像分析技术可实现多等级生态网格的快速、自动划分[50]。该技术基于栅格图像的像素值进行影像分割,通过异质性阈值的设定划分出斑块边界。设置较大的阈值可划分出大尺度的一级斑块,然后在一级斑块中设置较小的阈值可划分出下一等级的小尺度斑块,形成多等级斑块。面向对象的方法不仅广泛适用于各类遥感影像,也适用于各类生态过程、功能等的反演和评价产品,如地表温度、气溶胶光学厚度,植被净初级生产力等。为实现各类斑块的分类,可充分利用机器学习的优势,如决策树、支撑向量机、深度学习算法等,将多等级斑块的划分原理转化为计算机的算法、规则、和流程,结合多源数据实现多等级生态功能网格的自动划分。

2.2 多等级生态功能网格评价

在多等级生态功能网格划分的基础上,自上而下的开展系统的、整体的生态评价。以等级斑块为载体,可全盘考虑区域的整体结构,包括斑块间的水平空间关系和垂直隶属特征,实现空间全覆盖的评价。评价内容包括格局、过程、功能的分项评价,以及生态重要性、脆弱性、敏感性等综合评价[51]。例如各类型斑块面积的此消彼长,相互转化;不同层次斑块的景观格局指数,如绿地破碎度的特征和变化[52];各类型斑块相邻关系特征、斑块间的近程和远程耦合等。在系统、整体的基础上,通过斑块垂直结构的分解,可实现多等级的、有针对性的评价分析。比如在第一等级的重要森林景观内部评价人类活动斑块的变化;在城市景观内部评价棚户区改造的变化。

在整体性和系统性的基础上,需要结合生态系统维度的服务供给和社会维度的人类需求,评价斑块的供需特征[53-54],确定监管的优先级。进而构建生态公平的、可持续的等级斑块体系。以城市热岛为例,夏季城市低温区域的网格内部人为活动很少,则温度调节服务的供应多而需求少,温度调节服务的供需比很大,不需要太多的生态监管;相反,如果在城市高温区域的网格内部人为活动的强度很高,并且主要以脆弱人群为主,如老人和病人。那么该网格的温度调节服务的供需比很小,甚至为赤字,需要严格的生态监管。

生态评价的另一个重要因子则是网格单元的动态度。格局、功能、服务等都具有动态度特征[55-56],生态系统内部格局的改变会导致该网格单元功能、服务的变化。因此,等级斑块重点关注的景观格局动态度。生态系统格局的变化大体有两种情况,一种是自然的演替,包括植被的自然生长、土地的退化等;另一种是干扰,包括由城市化引起的人为干扰,如耕地转化为城市、由退耕还林政策引起的耕地转变为林地,以及由自然现象造成的干扰,如闪电、台风等[57]。自然演替的变化是连续的、缓慢的、具有自我恢复力的;而人为干扰引起的变化往往是突变的、快速的、有着倾向性的。动态度的评价需要明确生态网格的变化类型(如自然演替或人为干扰)、变化方向(如森林变成城市或裸地变成草地),和变化速度(如每年都变化或是多年变化一次)。动态度评价结果可为监测和管理的频率设定提供依据。

为明确每个生态网格在整体中的主导功能和需求,需要耦合生态系统服务、生态系统风险、生态供需的综合评价技术,以及动态变化检测技术。生态系统服务评价可识别提供重要生态系统服务的网格,生态系统风险评价可识别生态系统亟需修复和监管的脆弱和敏感网格,生态供需服务可揭示生态产品和服务是否满足了人们的需求,网格是否存在生态问题和风险。动态变化反映了斑块的稳定性,以明确有无重点监管的必要性。利用层次分析法、千层饼模型等方法[58],可耦合网格的生态服务、风险、供需、动态等特征,可为差异化的监管策略提供科学依据。

2.3 差异化监管策略制定

差异化是生态监管策略的核心与关键。该策略以多等级生态网格体系为监管对象,以斑块网格单元的评价结果为监管依据(图4)。首先明确网格的监管目标是发展还是保护,然后综合分析网格的生态功能、生态重要性、动态度、生态供需、面积大小、行政权属等特征。基于网格的监管目标和复合属性来设置其差异化的生态监管策略,明确网格监测的优先级别、监测频率、监测要素、监管范围、监管技术、监管主体等(图4)。此外,网格的监管还受其上级网格监管策略的约束,进而平衡局部与整体的关系,正确认识网格单元的主导功能,确保生态系统的监管向可持续的方向推进。

图4 差异化监管框架Fig.4 The framework of targeted ecological management

差异化的监管要综合权衡多等级网格的属性来制定相应的监测策略。比如生态重要性高、稳定性低的区域需要设置较高的监管优先级别,较为严格的管控策略。相反,生态重要性低,稳定性高的区域则可设置较低的优先级,频率较低的监管。大面积、可达性差的网格可采用遥感的监管手段,而小面积、可达性好的网格可采用实地调查的监管方法。差异化的监管可以根据生态功能网格单元的特征,科学合理的设置监管策略,更加高效的利用有限的监管资源,提高监管效率。

从监管的主体看,由于同一个网格单元中往往包含着多类生态要素(比如土壤、植物、动物、空气、微生物)和生态功能(如食物生产、生物多样性保持、水源涵养、文化服务),同一个生态功能网格的监管往往是涉及到多个管理部门。因此,需要综合考虑各个要素,统筹协调多个部门来制定监管策略,组织实施监管方案。比如对各类生态要素的共性指标开展联合监管,多部门共享数据,避免重复建设;对于复合性的生态问题开展多部门联合会诊,对接有生态监管体制、技术和设备,提高监管的效率,避免重复建设和浪费。

多等级生态功能网格及其多维属性可为多部门联合监管提供科学支撑。一方面生态网格可为监管提供明确的管理单元,进而支撑其长期的监测与管理;另一方面多维度评价分析结果可为决策制定提供大量空间信息。具体来说,每一个生态网格都具有多维属性(图5),包括生态格局、生态质量、干扰胁迫、生态服务、动态度、社会特征、下级特征、上级特征、以及综合评价等维度的属性。其中,网格本身的属性如生态格局、生态质量、社会特征等可支撑不同部门的权衡博弈,网格上下等级的属性则体现了决策的整体性和系统性。根据不同的管理目标可对网格进行分级分类,进而选择相应的监测指标、数据、方法,以及管理的对策和方案。

图5 生态网格的多维度属性示意图Fig.5 The example of an ecological patch with multiple attributes

基于多等级生态功能网格的监管可以服务于面向生态风险和面向生态问题的监管(图6)。生态风险是指可能发生,但是还没有发生的事故或灾害;而生态问题是已经发生的事故或灾害。多等级生态网格一方面具有生态风险预警的作用,另一方面具有生态问题分析的功能。比如对于生态红线的监管,可采取自上而下的生态风险监管。首先划分第一等级生态红线网格,然而识别红线内部的高动态度和高人为活动强度的二级网格,针对这些具有较高的生态风险的二级网格,制定高频率、高强度的监管策略。针对出现生态问题的区域,如生态红线内部的违规砍伐,可通过明确该网格及其上级网格的生态功能、生态重要性、管理主体等特征,明确生态问题的监管主体和监管方式。

图6 面向生态风险和面向生态问题的监管Fig.6 Management towards ecological risk and ecological problem

3 讨论

3.1 多等级生态网格监管的应用潜力

复合生态系统理论将复杂生态系统层层剥离解析,为认识和理解生态系统的整体性和系统性提供了指导思想。多等级生态功能网格从空间的角度,将复杂的生态格局、过程、功能、服务等组合到一起,将不同尺度的生态监管融合到一起,形成具有复合属性的管理单元,为复合生态系统理论的落地提供方法和工具。多等级生态网格打通了理论和实践的桥梁,全覆盖的等级斑块体系可实现整体性、系统性监管目标;明确的空间边界可连接网格化的管理方法;多维度的属性可对接分层分类管理政策。

多等级生态网格的监管能够综合多维度、多尺度的信息,实现差异化的生态监管。以图7中京津冀第一等级森林网格中的两个二级网格为例说明。从土地的生物物理角度(第一等级),两个网格均为森林覆盖,需要进行生态保护,但是根据全国主体生态功能区划,南边的森林网格位于人居保障功能的大都市群区,而北边的森林位于生态调节功能的水源涵养区,因此,南边的森林斑块可适当考虑城市发展,设置相对北边斑块更为宽松生态保护政策。多个等级间的制约体现了整体性和系统性,生态功能与土地利用的博弈体现了不同维度的权衡,展示出该研究框架的先进性。

图7 京津冀等级网格的复合属性示例Fig.7 Example of hierarchical patches with multiple attributes in Beijing-Tianjin-Hebei urban region

多等级生态监管网格框架不仅能够推进生态监管向着全盘统筹的方向发展,也能够支撑不同尺度、不同目标的生态监管。比如针对区域尺度的生态安全格局构建,该框架可通过多维度的综合分析识别生态系统的关键节点,明确重点监管区域、监管要素、以及相应监管主体;针对城市尺度的生态环境长期监测,多等级生态功能网格可对研究区分层分类,使得监测点位更具有典型性和代表性,提升监测方案的科学性;针对街道和局地尺度的城市规划设计,多等级生态功能网格可提供全面的自然本底、生态供需等信息,使规划设计更有效的改善人居环境。此外,针对业务化的生态环境保护督察,网格可分析监管的优先级,为监管的有序开展提供支撑。

3.2 多等级生态网格监管的应用挑战

多等级生态网格需要融合不同行业、不同部门、不同城市的数据开展综合的分析评价。然而,由于多种原因,不同行业、部门、城市间仍然存在数据的壁垒,数据交互的过程比较复杂、效率较低。数据的可获取性决定了网格的维度,将直接影响分析的系统性和结果的可信度。此外,数据监测标准、统计口径等也是分析评价的一大挑战。比如人口统计口径差异[59]、PM2.5监测方法差异[60]、多源遥感数据的差异[52]、断面监测点位的布设差异[61]、统计单元的差异等,都会影响数据的可比性,进而影响网格的差异化监管策略,如监管优先级,监管程度等。

针对城市内部的生态网格分析评价也具有一定的挑战。一方面城市的景观格局破碎、空间异质性高,需要利用高空间分辨率遥感影像来刻画[62-63];另一方面城市的社会经济过程复杂,需要综合多源异构数据开展分析[64- 66]。多等级网格的划分和评价往往都针对大区域、大尺度,当利用高空间分辨率遥感影像,高时间密度数据,社会经济数据等海量大数据开展评价分析时,数据的存储、调用以及计算分析,如图像分割、变化检测、景观格局指数计算等也存在一定的挑战。然而,随着生态环境调查评估的常规化和规范化[67],以及空间数据集成分析的快速发展如谷歌地球引擎(Google earth engine)平台[68],多等级生态功能网格应用在大尺度、大区域也是值得期待的。

4 结论

高质量的生态文明的建设离不开科学的生态监管。但已有的生态监管尚缺乏整体性、系统性、等级性的科学架构。因此,本研究整合了等级斑块动态范式、复合生态系统理论、多功能景观理论,构建了多等级生态功能网格框架。其中,等级斑块动态范式提供了生态系统认知的框架,复合生态系统理论则赋予了等级斑块不同维度的内涵,多功能景观则刻画了各个维度的功能特征。多等级生态网格可打破空间上多行政区割裂的管理,缝合生态要素割裂的监管,实现科学、有效的生态监管,为生态系统的监管和生态文明的建设提供有力抓手。

多等级生态功能网格的应用包括网格划分、评价、监管三个部分。多等级生态功能网格识别与划分能够明确监管单元的空间范围,为评价和监管提供空间显性的监管对象,为全覆盖、多尺度的评价和监管提供载体;多等级生态功能网格评价从多个维度评价网格的功能,通过翔实的分析和评价来支撑差异化的管理;多等级生态功能网格评价首先明确网格的监管目标,然后综合分析、权衡网格的生态功能、生态重要性、动态度、生态供需、面积大小、行政权属等特征,进而明确网格监测的优先级别、监测频率、监测要素、监管范围、监管技术、监管主体等,实现面向生态风险的预警和面向生态问题的监管。

致谢:感谢深圳快速城市化地区生态环境国家野外科学观测研究站对研究提供的帮助 。