最早的羌人形象图

——姜窝子沟岩画双人舞蹈图像初探

2021-07-08庞颖高启安沈渭显

庞 颖 高 启 安 沈 渭 显

(1.兰州财经大学艺术学院,甘肃 兰州 730020;2.河西学院历史文化与旅游学院,甘肃 张掖 734000;3.甘肃省景泰县博物馆,甘肃 景泰 730400)

迄今,地处黄土高原与腾格里沙漠过渡地带的景泰县祁连山余脉,已经发现岩画9处。岩画分布在从中泉尾泉沟、画鹿沟、陈家坝沟、板荨沟向西,经正路乡拉牌村北上,穿过寺滩至红水的石鹿沟、松林西岔湾,到北临腾格里沙漠的上沙沃镇老鸹崖、红水镇大沟口附近之姜窝子沟山上及河谷地带,南北80公里,东西长30公里的紫红色或青黑色岩石上,可识别的图案数百幅。其中姜窝子沟岩画群中一幅图像尤耐人寻味。该图像为两人,一人披发饰尾,手掌伸展;一人手持器物。这是较为完整并刻画细致的人物图像。之所以珍贵,在于其中右边人物图像的发辫,这应该是刻画最详细的人物发式。对于研究该地远古时期生活的先民族属性,有很重要的参考作用。

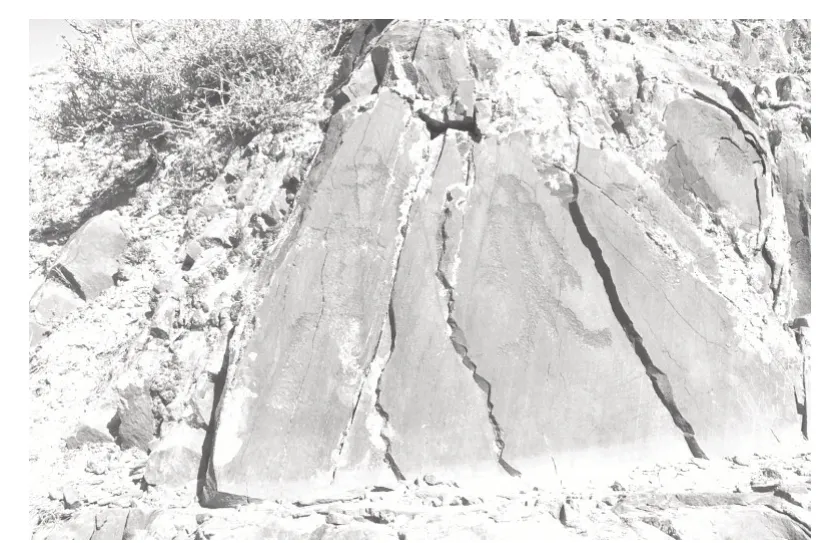

一、岩画所在位置

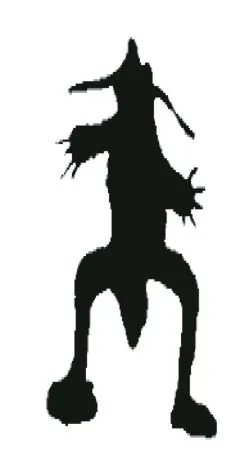

该画位于今红水镇红岘村南山,地名“姜窝子沟”,该沟有一自然形成、形似臼杵的石构造(当地人称石臼为“姜窝子”,“姜”,或为“臼”)。其山脉属于祁连山余脉,与祁连山主脉平行,东西走向,北临腾格里沙漠,是农耕与游牧的重要交接点,附近即是丝绸之路北线。沟口附近的红岘村,人类居住的历史不会很长,过去主要经营畜牧业,耕地属于旱田,靠天吃饭。姜窝子岩画集中在一个小山头顶部,共有岩画26幅,单体图像71个,此幅图像即其一,该画位于北纬37°30′58.7″,东经103°47′07.5″。岩画以硬器点琢方式敲击而成,画面高0.9米,宽0.8米。岩画没有更多内容,只有一男一女(图一)。

图一 姜窝子沟岩画(沈渭显摄)

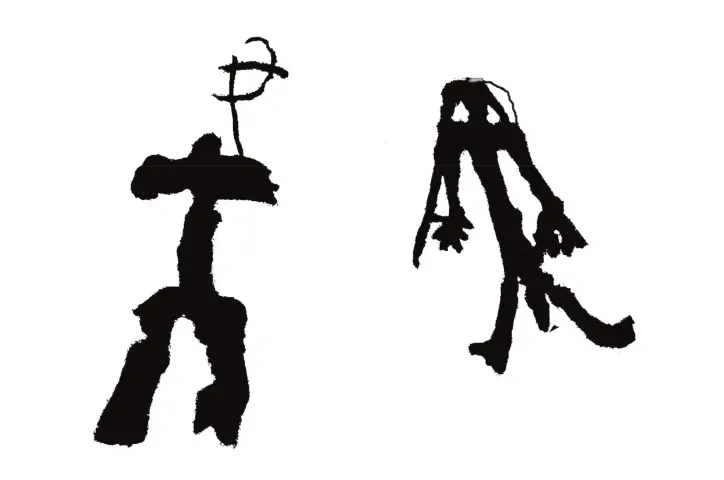

图二 姜窝子沟岩画线图(庞颖绘)

其中,右边人物图像双腿叉立,双脚外撇,双手下垂,创作者注重细部的刻画,隐约可见其分开的手指。其形象最突出处有两点:一是双腿间垂物的刻画;一是其发式。前者可以有两种解释:男性生殖器或饰尾;后者似乎是从鬓角伸出的两根发辫,但细审,左侧还伸出一根细小的发辫。人物左边发垂至肩;右边发长过腕。左边人物腰身稍粗,最主要的特征是其双腿粗壮,稍作马步形。头顶部左手持一似弓箭样器物(图二)。

二、图像之内容

该图像之所以重要,在于提供了该地区早期生活的人物装束形象资料。在没有文献资料的情况下,其发式、服装成为我们判定其民族属性的唯一依据。

(一)画面中两人之性别

右边人物裆部刻画应为尾饰而非男性生殖器;左边人物双腿粗壮,手持器物。两人或为一男一女。

裆部有突出物的人物形象刻画,在岩画中比比皆是,研究者咸以为是尾饰而非男性生殖器。古人饰尾源自对动物的模仿。根据距姜窝子沟不远的宁夏中卫地区的岩画资料,许多裆部突出下垂的刻画,应为早期人类模仿动物的尾饰,而男性生殖器的表达方式往往是勃起,与身体成垂直形[1]187。如著名的新疆呼图壁县康家石门子岩画、新疆裕民县巴尔达库尔岩画、新疆米泉县柏杨河乡独山子村岩画[2]116中的许多男性人物图像,其生殖器无一例外均为勃起状,有明显的夸张,表达了古人祈求生育繁衍、渴望强大性能力的愿望,而其他类似的裆部刻画,学者均识别为尾饰。如是,则左边人物为男性,右边人物为女性的可能性较大。

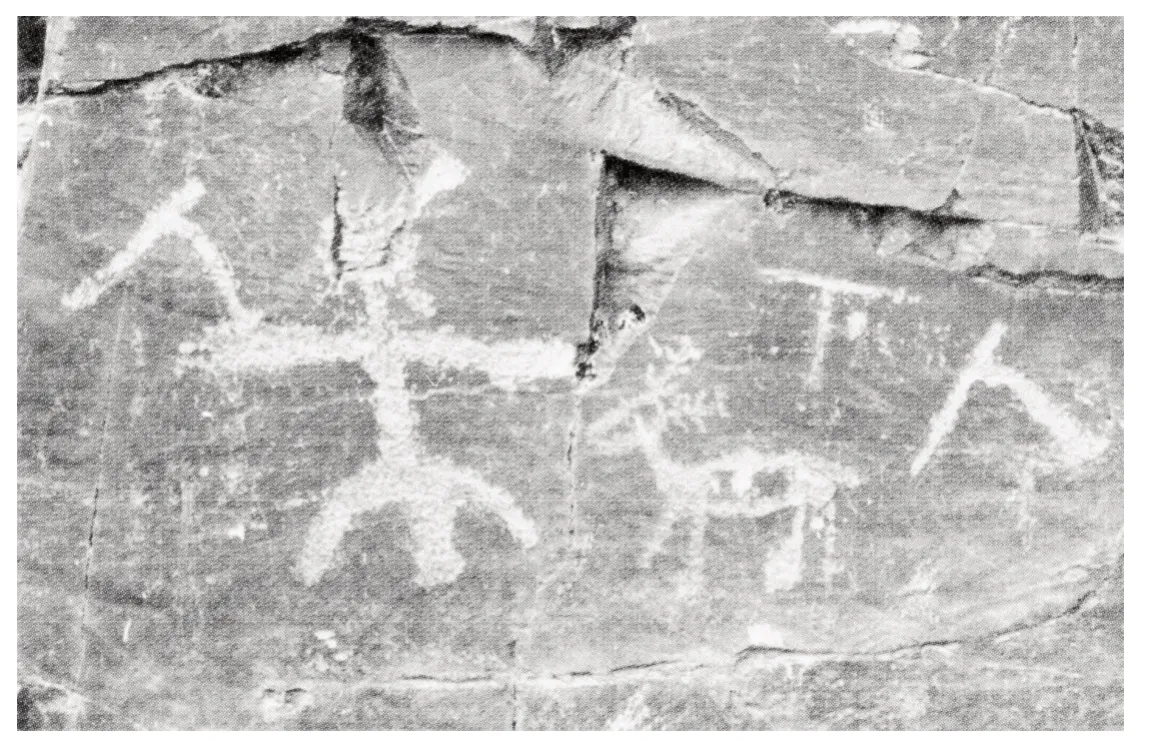

类似的人物图像还出现在附近的岩画中,如景泰县上沙窝镇老鸹崖岩画人物图像[3]147(图三)。

图三 景泰红石崖沟岩画人物及鹿图像(沈渭显摄)

其中人物和鹿应为早期创作。其人物饰尾,戴头冠,与上揭图像差可相似。

(二)岩画内容的判断

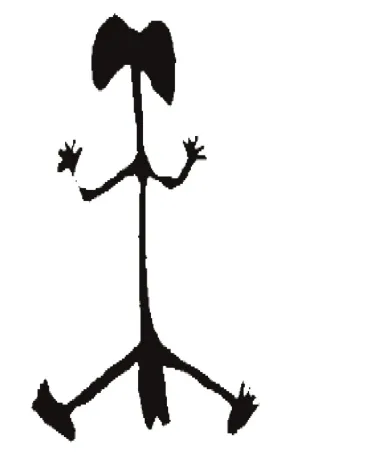

巫觋在原始社会部落当中,是神和人之间交通的桥梁,有着崇高的地位,起着非常重要的作用,有些巫觋甚至就是部落的首领。因此,岩画常常出现巫觋舞蹈的场面。与姜窝子沟岩画所在地接近的内蒙古巴丹吉林沙漠岩画中,就出现了不止一个画面的巫觋舞蹈图,有些手持某种东西,研究者认为这种持法器(或武器)而手之舞之、足之蹈之者,就是部落的巫师[4]116(图四至图十)。

其中一些手持法器(或兵器),腰缠尾饰,有一些头上、腰部有特殊装束,显示了巫觋与一般人的不同之处。而姜窝子沟的这幅岩画,左边之人手持法器(或兵器弓箭、鞭)右边人物腰缠尾饰,双手下垂,双手岔开,发辫垂肩,两人作舞蹈状,与巴丹吉林岩画十分相像,应为男女巫觋。

图六

图四

图五

图七

图八

图九

图十

其中一幅阴山岩画,与姜窝子沟右边人物相似,应该也是手持法器的巫觋或首领,所不同者是该人头部有头冠装饰。如图十,其手持器物与姜窝子岩画十分相似,应该是巫师或酋长身份者。

(三)右边女性发式辫

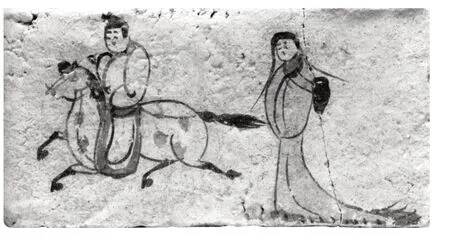

细审其发式,左边表现为两条刻线,而右边则长过手指,则其刻画表现应为“披发”而非辫发。河西魏晋十六国时期墓葬中的人物发式,是迄今发现最早、最清晰的人物发式描绘。许多不类中原人衣饰的特殊发式者男女,被学界判断为“少数民族”。除早期岩画和汉代墓葬画像石人物发式图像外,这些图像无疑是最早的人物形象资料。比之于前者,这些彩绘人物描绘得更清晰,更具体,可作为姜窝子沟岩画人物发式判断的重要参考。

三、姜窝子沟岩画人物发式研究

发式是判断古人族属的重要形象资料。在文字资料缺载或语焉不详的情况下,图像就是最直接的资料。而可资参考的就是汉代石刻资料和魏晋十六国时期的墓葬砖画资料。其中河西魏晋十六国时期砖墓人物图像发式,对判断姜窝子沟岩画人物发式有极大参考价值。

河西魏晋墓几种少数民族发式,是研究河西魏晋墓葬必须面对的问题,因此许多学者都做过探讨。除考古报告外,园田俊介[5]43、郭永利[6]602、孙彦[7]233、李怀顺[8]122、贾小军[9]、郑怡楠[10]117等,都曾论及,难以一一复述。本文只对其中与本主题相关的“披发”还是“辨发”问题作一回顾,以期判断这些墓葬中的那些留有“辨发”或“披发”的男女究竟在当时属于哪个民族。此问题解决了,则姜窝子沟岩画人物的古民族属性庶几也就有了着落。

其一,许多史料中的“披发”,究竟是头发散乱、没有约束自然生长的“披头散发”呢?还是有一定的约束?如在发梢加以绳线约束?我们在阿尔泰语系北方民族的发式中可以看到,其发式并非“披头散发”,而是有一定的约束。而不加约束的发式不仅影响视觉,也不符合人类求美的天性。

其二,辨发。民族学田野调查资料显示,辨发不总是只有两根发辫,而更多的则是多根发辫。但在图像描述中,往往出现两根。如维吾尔族、藏族等民族的发式中,有时是两根,有时是多根,有些是多根小辫再编成三根或两根。

有关羌人发式记录的几条材料,学者均有引用,但对羌人“披发”或“被发”的具体样式,学界解释各异。早期图像历来是学者研判人物民族属性的重要参考资料。但由于汉文史料中对此的描述过于简略,后人难以得其要领。这种状况给学者的判断带来了难处。因此,同一个资料的描述,不同的学者往往有不同的理解和解释。

李怀顺认为:嘉峪关新城5号墓采桑图(M5:013)(图十一[11]18),为二人在桑树下采摘桑叶。其中一人一手持笼钩、一手提笼,二人皆编发作辫。辫发,即将头发编成若干条辫子,垂于项背。辨发者为氐人。

图十一

图十二

图十三

新城6号墓(M6:029)(图十二[12]176),以及13号墓牧马人(M13:03)(图十三[13]11)从发型上看,属于氐人。

李怀顺认为“披发是指留全发在头,垂于项背,不结髻编辫。”[14]122除新城6号墓葬第39图(耙地人M6:039)人物属于羌族外,酒泉果园乡魏晋墓被称为“羌女送行图”的女子,也属于羌族(图十四[15]24、图十五[16]175)。

图十四

图十五

李氏将嘉峪关新城6号墓的第39图和第29图分成了两个民族,即氐人和羌人。其实,两者应为同一民族。发辫的长短,乃是绘画工匠即兴创作时率意而为,没有多少差别。

郭永利罗列了M1、M3、M6、M13以及丁家闸5号,酒泉西沟M5、M7,高台M1等墓葬中数十幅男女披发人物图像后,梳理了各家关于这些披发者族属的判断,认为:“画像砖墓中所见的披发者均为羌人。”[6]602

贾小军针对学界对河西魏晋十六国时期墓葬砖画人物图像发式的这些说法,认为:“对少数民族发式的判断并没有严格的标准,尤其是对编发、披发和髡发区别并不严谨。”并依据史料,将羌胡、河西鲜卑、匈奴、突厥等民族划入“披发”民族;将乌丸、鲜卑划入“髡发”之列;将氐人划归“辨发”之列;将西域诸民族(龟兹、焉耆、高昌土人)纳入“剪发”类民族[9]293。

有关羌人发式,顾颉刚先生曾作判断:“奚的辨发上翘而羌的辨发下垂”[17]

邢义田先生2000年发表长文《古代中国及欧亚文献、图像与考古资料中的“胡人”外貌》,依据文献、考古资料和图像,服饰、面貌和发式等方面,对早期胡人图像进行了梳理。邢义田认为古代文献中的“被发”“是指头发披散而下”。针对越人的“被发”或为“剪发”之意,邢先生认为古代北方民族的“被发”“应指长发披散而下,而非剪发。”[18]197

郭永利对上述图中发式非“辫发”而是“披发”的判断,很有见地。联系到姜窝子沟这幅岩画,应该也是“披发”而非辨发,披发者为羌人。

四、该岩画的时代判断

岩画凿刻的时代是一个难以判断的问题。岩画作为一种大地的艺术,有些并非一蹴而就,其创作者、修改者可能历代均有。世人只能从其内容和表现方法上窥其大概。好在近一二十年中,景泰县周边发现了许多岩画,其中一些内容与景泰岩画相似或相近,为我们判断此岩画提供了参考。

景泰地处河西走廊东端,祁连山末尾。其境内以及周边分布有吴家川岩画(靖远县)、白银平川区岩画、古浪县岩画、永昌县岩画,乃至宁夏的中卫大麦地岩画、贺兰山岩画、内蒙古的巴丹吉林沙漠岩画等,景泰一带早先应为西戎或羌人游牧之地。其岩画产生的时代、民族属性应与周边岩画大致相同。

图十八

图十七

图十六

以上图十六至图十八[19]202三个人物造型,是宁夏回族自治区中卫县岩画。后两者有繁杂的身饰和头饰,其身份应该也是巫觋(萨满)。中卫县与景泰县紧邻,也属于从河套到祁连山沿河西走廊一线岩画,其表现形式和岩画内容多有相似者。而且其中一些岩画跟景泰岩画内容相似,刻法相同。因此,时代也应相同。这可以作为判断该岩画的参考。

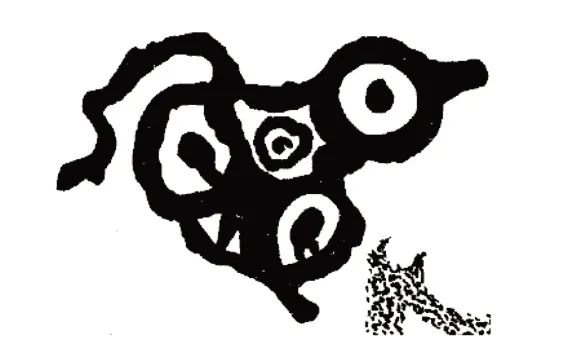

中卫岩画中,还有有一幅画,与景泰县姜窝子沟岩画中的一幅极为相似(图十九[19]174、图二十)。

图十九

图二十 景泰姜窝子沟岩画(庞颖绘图)

虽然究竟反映了古人怎样的信仰和表达,尚有不同看法,但图像的相似,则可作为二者创作时代相同或相近的参考。

有关中卫岩画,学者们的观点是“中卫岩画的制作年代少量的远自公元前二万年左右的旧石器时代,大部分在公元前一万年左右的中石器、新石器时代,少数延续到公元前一千年左右的青铜时代、铁器时代,还有若干作品,出自秦汉以后,近至宋代和西夏。”[19]33虽然中卫岩画的这个断代很宽泛,难得其要领,但姜窝子沟的这幅岩画应该反映了羌人生活的那个时代:即从青铜时代到东汉时期。而此时期,西羌系民族正生活在这一带。有关上古至先秦时期,西羌系民族生活和游牧的地域,学界共同的看法是,大致在今新疆东部,青海、河西走廊、陇东高原、陇南,东到陇山以东陕西、山西部分地区,都有西羌系人的足迹。

马长寿先生认为“古代羌人的分布在河西走廊之南,洮、岷二州之西……河曲及其西岸和北岸都是西羌分布的中心。”到了汉代,“西羌诸种分布在河曲附近以西以北诸地。”“先秦时羌族的分布在河西走廊之南,洮、岷二州之西;他们分布的中心在青海东部古之所谓‘河曲’(黄河九曲)及其以西以北各地。”[20]12马长寿先生所言,为当时考古材料所限,此后,在宁夏南部[21]66、靖远、会宁、景泰相继出土了为数不少的属于马家窑文化的彩陶,可知属于羌人的马家窑文化的北端曾达到这一带,而中卫、景泰岩画,正处在这一文化交界线上。

因此,景泰县姜窝子沟岩画中的人物图像,应为羌人图像,而且应该是最早的羌人形象图。