莎士比亚十四行诗中的书籍隐喻

2021-07-06包慧怡

世上的万物于我们

都如书本、图画或镜子;

我们的生,我们的死

我们的处境,我们的出路

都被忠实记载。

——里尔的阿兰(1120—1202)

一、“鹊起之鸦”与往昔之书

1592年夏,伦敦。剧作家罗伯特·格林死了,留下一本怨毒地攻击同时代作家的小册子,这本专门怼同行的书(今天我们称之为文学批评)全名叫作《带着百万悔恨买下来的,格林的价值四便士的智慧》,书中用几乎称不上暗示的语言,讥讽没上过大学的威廉·莎士比亚是“一只用我们(‘大学才子)的羽毛装扮起来的‘鹊起之鸦,演员的皮肤包裹一颗虎狼之心……想象他自己是全国唯一能‘震撼舞台的人”。得到一線评论家的差评往往是伊丽莎白时代英国剧作家的成人礼,意味着“威廉”不再是那个来自斯特拉福乡下的“小威子”,即将以“莎士比亚大师”的身份登上戏剧史的舞台。然而就在这个节骨眼上,伦敦爆发了瘟疫。这是一场多年不遇的地方性腺鼠疫,虽然比不上14世纪那场带走欧洲三分之二人口的黑死病,致死率却仍高达百分之六七十,并和中世纪时一样,被看作上帝烈怒的榨酒池、末日审判的预演。

和中世纪不一样的是,鼠疫是伦敦剧院的死刑。当时枢密院颁发的核心抗疫法令就是取消除教堂弥撒外的一切聚集活动,并在伦敦每天死亡超过30人时关闭剧场。日均死亡人数很快超过了这个数字,于是接下来的两年多内,包括莎士比亚在内的大批剧作家、演员、剧院经理彻底失去了营生。作为远在斯特拉福镇的妻子和三个孩子的经济支柱,莎士比亚急需新的谋生手段。而他也很快找到了,并证明自己在诗歌领域的才华比起在剧作领域毫不逊色。先后出版于1593年和1594年的长篇叙事诗《维纳斯与阿多尼斯》《鲁克丽丝遇劫记》为莎士比亚赢得了诗名,看起来五步抑扬格就是我们威廉的亲姊妹,在鹅毛笔的召唤下将词语的飞花斜织成哀歌、宣叙调和狂想曲的密雨,诗人和他的赞助人南安普顿伯爵(这两首叙事长诗的题献对象正是这位比诗人小九岁的青年)同样从中获益。

不过,从1592年到1594年间,莎士比亚投入了最多心血、最雄心勃勃、或许也倾注了最多个人情感的一项诗歌工程,其成果却要到近二十年后才为读者知晓:1609年,《莎士比亚十四行诗集:此前从未出版》由一位署名T.T.的神秘出版商在伦敦正式付梓,这本被后世称作“四开本”的诗集改写了英国诗歌史。此后,人们将用莎士比亚的姓氏来命名这种由三节交叉韵四行诗与一节对句组成的英式十四行诗,以区分于两节抱韵四行诗与两节交叉韵三行诗组成的意大利式十四行诗(亦称彼特拉克体)。这154首莎士比亚体十四行诗被看作成系列的“连环商籁”,成了多重黑影笼罩下的伊丽莎白—詹姆士时期英国捧出的最华美的抒情花束。抒情诗这一体裁最有力的表现场域之一,是诗人赋予诗中的叙事者千变万化的语气,它可以揭示抒情主人公置身其中的各类社会关系,也让读者窥见斯时斯地可被普遍接受的、被纳入社会规范的、机构化的情感,如家庭责任与亲情、宗教虔诚、经过文学想象塑造和礼仪化的宫廷之爱等。但是,诚如海伦·文德勒在《看不见的倾听者》中提出的这个重要问题,“如果诗人不想表达这样的关系,而是要重新定义它们,应该怎么办呢?比如,渴望一个比教会所提供的更亲密的与神的关系;或试图塑造一种尚未被社会认可的男性之间的情爱关系?”这后一种关系,将会在19世纪末20世纪初被另一位剧作家诗人奥斯卡·王尔德称为“一种不敢道出其名字的爱”。

在莎士比亚前126首献给一位“俊美青年”或被模棱两可地称作“俊友”的十四行诗中,我们第一次看到在戏剧中总是将自己隐藏在面具背后、酷似《暴风雨》中的普洛斯彼罗公爵的他袒露作为个人而非大魔法师和舞台设计师的“自我”。《莎士比亚十四行诗集》中的“我”既是剧中人又是编剧,在这份起先只在少数友人圈内以手抄方式传阅的诗稿中,时而炽烈时而隐晦地书写了一段私人心灵史。英语中“抒情诗”这一术语直到16世纪晚期,也就是莎士比亚写作十四行诗的时代才正式见于书面记载。作为抒情诗人的莎翁是旧时代的拾穗人,也是新世界的开荒者,是自觉与往昔书写传统角力过招的古书崇拜者,也是不自觉召唤出未来之书的通灵者。在“作者意识”从中世纪式转向文艺复兴式、从匿名和幕后转向署名和台前的16世纪,大部分早期印刷术时代的作者依然将自己理解成手抄本时代亲笔写书的“书籍制作者”(book-makers)中的一员,莎士比亚也不例外。Liber liberum aperit(一本书打开另一本),通过聚焦其十四行诗中俯拾即是的“书籍”隐喻,我们或许能找到一把通向“作者”莎士比亚内心的钥匙。

二、第59首:“古书十四行”与人面之书

如果天下无新事,现在的种种

从前都有过,我们的头脑多上当,

当它苦心要创造,却怀孕成功

一个前代有过的婴孩的重担!

哦,但愿历史能用回溯的眼光

(纵使太阳已经运行了五百周),

在古书里对我显示你的肖像,

自从心灵第一次写成了句读!——

让我晓得古人曾经怎样说法,

关于你那雍容的体态的神奇;

是我们高明,还是他们优越,

或者所谓演变其实并无二致。

哦,我敢肯定,不少才子在前代

曾经赞扬过远不如你的题材。

这是一首反思写诗之技艺本身的“元诗”。全诗的核心论证并不復杂,它起于对《旧约·传道书》中的古训“日光之下并无新事”的沉思。确切地说,第一节四行诗探索的是创作者的手艺是否可能赶超古人,那些苦心经营的艺术家(此处尤指诗人)是否不过是“怀孕成功/一个前代有过的婴孩”。第二第三节四行诗中,诗人要求历史向前回溯500年甚至更久(Even of five hundred courses of the sun)——莎士比亚使用的早期现代英语和更早的中古英语中,hundred这个词可以表示120,因此太阳运行500周需要的时间可能是600年——然后向过去时代的诗人发出了挑战式的祈愿:“但愿历史能用回溯的眼光……在古书里对我显示你的肖像/自从心灵第一次写成了句读!” 此处“你的形象”自然指前126首十四行诗共同的致意对象,那位时而被诗人称作“朋友”时而称作“爱人”的俊美青年,但祈愿对象却是往昔之“古书”(antique book)的匿名作者,即过去时代的所有诗人。既然心灵最早是由文字记载,那就让“我”看看,五六百年前乃至人类历史上的一切“古书”中,是否曾用文字刻画过如“你”一般卓越的佳人。“书籍”一直是莎士比亚核心象征系统的构件,这一部分反映了早期现代英国文学传统对中世纪修辞的继承,另一方面也是莎士比亚个人才智的体现——400多年来围绕“莎士比亚的书架”(莎士比亚读过什么)的研究越来越显示他虽然算不上学者,却绝对称得上博览群书。1759年,英国诗人爱德华·杨在《原创计划之猜想》中称莎士比亚为一位掌握了“自然之书与人类之书”的作家。在更直白的意义上,莎士比亚常常把人的面孔比作一本书,这一奇喻部分继承自古典和中世纪文学。比如莎翁熟读的但丁就曾从人面上看到了OMO的字母组合——意大利语中,OMO读音近似uomo〔意大利语“人”,词源来自homo(拉丁文“人”)〕,但丁以下这三行诗可谓将音、形、意巧妙地糅合到了一张人面上:

死者的眼眶如戒指被取出了宝石,

谁在众多脸上读到了字符OMO,

谁就会轻易看见字母M的结构。

比莎士比亚早出生两代的英国诗人约翰·海伍德曾将当时在位的苏格兰女王玛丽·都铎的脸比作令人手不释卷的书:“她鲜活的容颜/卓越胜过宝石/除此我再不愿/读览其他书卷。” 而莎剧中在“人面”和“人的形象”与“书籍”之间建立联系的例子同样比比皆是。譬如《错误的喜剧》第五幕第一场中,莎士比亚借伊勤之口哀叹“人脸”这本书如何被忧愁“改写”:“唉!自从我们分别以后,忧愁已经使我大大变了样子/年纪老了,终日的懊恼/在我的脸上刻下了难看的痕迹。”再如《麦克白》第一幕第五场中,麦克白夫人向丈夫传授用面部神态这本书去欺骗的技艺:“您的脸,我的爵爷,正像一本书,人们/可以从那上面读到奇怪的事情。”又如《理查二世》第四幕第一场中,被迫退位的理查索要一面镜子,好借着它阅读自己的“面孔之书”,同时间接地对篡位者波林勃洛克(后来的亨利四世)发出控诉:“他们将会得到满足;当我看见那本记载着我的一切罪恶的书册/也就是当我看见我自己的时候/我将要从它上面读到许多事情/把镜子给我,我要借着它阅读我自己。”人用自己的悲喜、离合、善恶、一切过往的经验刻画自己的面孔,用一生所历书写自己的“脸书”,他是自己人生之书的唯一作者,通常也是唯一真正留心的读者,如同理查二世那样(虽然为时已晚)。这般洞见与修辞天衣无缝的结合,是莎士比亚比同样嗜好书籍隐喻的前辈诗人但丁走得更远之处。

或许莎剧中关于“人面之书”最华丽的辞章出自《罗密欧与朱丽叶》。第一幕第三场中,朱丽叶的母亲凯普莱特夫人向女儿介绍她的求婚者帕里斯,并把后者比作一卷“美好的书”(fair volume)、一本“珍贵的恋爱的经典”(precious book of love);进一步说帕里斯这本书尚未装帧(unbound),缺少封面(lacks a cover),而朱丽叶正应该嫁给这个男人,去做他的“封面”,使这本书尽善尽美:“从年轻的帕里斯的脸上,你可以读到用秀美的笔写成的迷人诗句;一根根齐整的线条,交织成整个一幅谐和的图画;要是你想探索这一卷美好的书中的奥秘,在他的眼角上可以找到微妙的诠释。这本珍贵的恋爱的经典,只缺少一帧可以使它相得益彰的封面;正像游鱼需要活水,美妙的内容也少不了美妙的外表陪衬。记载着金科玉律的宝籍,锁合在漆金的封面里,它的辉煌富丽为众目所共见;要是你做了他的封面,那么他所有的一切都属于你所有了。”通过将男子比作书籍的“内容”而女子比作陪衬的“外表”和“封皮”,莎翁不动声色地暗示了这段起于父母之命的婚姻安排注定不会有结果,朱丽叶这样的女子注定要在更平等的关系中追求自己的幸福,即使潜在的代价是付出生命。

《莎士比亚十四行诗集》中,“书籍”(book)一词总共出现了六次,其他表示各类具体书籍形式的近义词则数不尽数。商籁第59首中的“古书”虽然以单数形式出现(some antique book),却指向过去以手抄、拓印等方式流传于人世的一切书籍,因为诗人的修辞意图是“让我晓得古人曾经怎样说法”,看看是往昔的诗人在描摹美貌方面做得更出色,还是“我”改良和超越了他们所有人,或者说第一行中关于日光之下无新事的古谚终究是对的:“我”的创作比起古人是原地踏步,并无实质变化。诗人的答案是斩钉截铁的:比起古书,比起过去的写书人,“我们更好”,而这份荣耀共同归于你我,是作为作者的“我”和作为主题的“你”合作的结果。由于“前代的才子”赞颂的主题远远比不上“你”。“你”本身的卓越决定了“我”作品的卓越,决定了一切古书在描摹“美”这一领域无一能超越眼下这本十四行诗集——莎翁这种借戏剧冲突指语境悄然将自己“写入经典”的手法,我们还会不断看到。

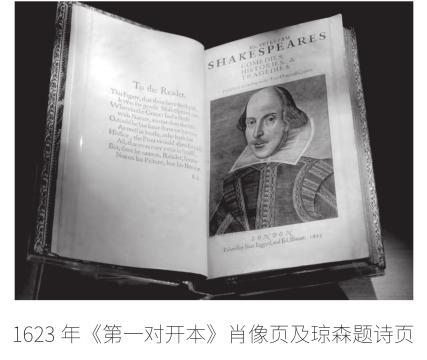

作为剧作家的莎士比亚一生中多数时间从未主动寻求出版,正如阿登版《莎士比亚全集》主编之一戴维·斯科特·卡斯顿所言:“手稿和剧院是莎士比亚的主动媒介,而印刷和数字化是莎士比亚的被动媒介……印刷文本在时间和空间里将词语固定下来,而表演将词语释放出来,以此作为它存在的条件。”莎翁过世七年后,由两位剧团同事和友人整理付印、俗称“第一对开本”的《威廉·莎士比亚先生的喜剧、历史剧、悲剧:根据真正的原始手稿出版》(1623)不仅是首部完全由剧作构成的英文对开本,更是书籍史上首部单一作者的剧作全集——“作者”身份能够仅凭属于通俗文化领域、文本随每次上演发生流动和变更的戏剧得以确立,这在当时仍是新鲜事。如果说剧作家莎士比亚是在他去世后一百年内逐步“被”经典化的,那么在同意委托出版商T.T.付印《十四行诗集》时,诗人莎士比亚可以说是主动自知地参与了这些诗作经典化的过程。限于篇幅,我们无法逐一解读他涉及书籍隐喻的全部商籁,但在从手稿到剧场,从四开本到对开本,从印刷所到电脑和电子书的四个多世纪的旅程中,于善变的媒介背后撑起文本经典性的,始终是那个对自然、语词和人类心灵同等痴迷的“书籍制作者”威廉。本·琼森在《第一对开本》莎翁肖像对页题写的《致读者》一诗,是对这位永恒制书人才华的致敬,也是一次对细读(而非观看)的征召:

你所看到呈现在此的肖像,

是为了高贵的莎士比亚所作,

雕刻家在其中与自然竞争

试图比真人画得更栩栩如生:

哦,假如他能像刻画他的面容般

用黄铜刻画出他的智慧;

这本印刷书籍就能超越一切

曾用黄铜镌刻下的事物:

然而既然刻工欠缺这份手艺,读者啊

不要看他的肖像,去读他的书。

本文莎士比亚戏剧译文出自朱生豪,莎士比亚十四行诗译文出自梁宗岱,其余引诗均由作者自譯。

作者简介 包慧怡,双语青年作家,1985年生于上海,爱尔兰都柏林大学中世纪文学博士,复旦大学英文系副教授。研究古英语和中古英语文学、中世纪手抄本中的图文互动。已出版诗集《我坐在火山的最边缘》,英文专著《塑造神圣:“珍珠”诗人与英国中世纪感官文化》,中文专著《中古英语抒情诗的艺术》,评论集《缮写室》《青年翻译家的肖像》《沙仑的玫瑰》,散文集《翡翠岛编年》等。出版毕肖普诗集《唯有孤独恒常如新》、普拉斯诗集《爱丽尔》、阿特伍德散文诗集《好骨头》等文学译著十余种。曾获爱尔兰文学交流会国际译者奖、中国书店文学奖年度翻译家、国家图书馆文津图书推荐奖等,入选上海市青年文艺家培养计划。

主 持 人 方 岩

责任编辑 孙海彦