慢性失眠患者大脑蓝斑的异常静息态功能连接

2021-07-06李春龙江桂华马晓芬李淑美蓝智鸿黄淑梅

李春龙,江桂华,,马晓芬,李淑美,蓝智鸿,黄淑梅

1.广东医科大学第一临床医学院,广东湛江524023;2.广东省第二人民医院影像科,广东广州510317

前言

慢性失眠被认为是一个主要的全球性公共卫生难题之一,并且被定义为难以入眠,频繁的午夜觉醒以及早晨过早醒来的疾病[1-2]。持续的失眠症状不仅影响生活质量和工作效率,而且会导致焦虑等心理疾病,甚至可能危及生命。尽管失眠研究受到高度关注,但是关于失眠神经生物学的因果仍然不明确。

长期以来,有较多的证据证明蓝斑在睡眠或者失眠中起着潜在的因果关系,特别是在唤醒调节[3]。蓝斑作为唤醒调节必不可少的核团,可能成为补充和解释失眠神经生物学机制的突破点。静息态功能磁共振优于其他功能磁共振技术,在于静息态功能磁共振容易获取信号、受试者所需工作量最小以及能够熟练地识别不同患者群体中的功能区域[4]。静息态功能连接分析是其中最有效的方法之一。静息态功能连接分析可以使用基于种子点的分析来选择感兴趣区,并将这些感兴趣区中的体素平均血氧水平依赖时间过程与大脑中所有其他体素的时间过程相关联[5]。本研究旨在探讨慢性失眠患者基于静息态功能磁共振中以蓝斑作为种子点的静息态功能连接分析,并进一步探讨静息态功能连接异常与临床症状的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象

前瞻性选择2018年8月至2020年1月于广东省第二人民医院治疗前慢性失眠患者49 例。其中,男21 例,女28 例;年龄22~55 岁,平均年龄(39.27±11.11)岁。本研究经广东省第二人民医院伦理委员会批准,所有参与者在获得完整的研究说明后,签署书面知情同意书。

纳入标准:(a)符合诊断和统计手册第5 版中诊断慢性失眠的标准;(b)至少3个月内难出现以入睡、无法入睡或早起的情况;(c)没有其他睡眠障碍,如嗜睡,亚睡眠,与睡眠有关的运动障碍或其他精神障碍;(d)年龄60岁以下;(e)在研究之前和研究期间2周内没有服用任何精神类药物;(f)右手优势型。

排除标准:(a)常规磁共振T1加权序列或T2-FLAIR序列证实,受试者大脑存在占位,高亮信号或结构异常;(b)失眠症是由器质性疾病引起或继发于严重精神疾病(如抑郁或广泛焦虑症);(c)其他睡眠障碍;(d)怀孕、哺乳或月经期的妇女。

同期招募47 例与慢性失眠患者年龄、性别、文化程度相匹配的健康对照组,其中,男15 例,女32 例;25~58 岁,平均年龄(39.85±9.07)岁。纳入标准:(a)失眠严重程度指数量表得分低于7分;(b)没有轮班、倒班或睡眠投诉史;(c)在研究之前和研究期间至少2 周内没有滥用药物或有毒物质,如咖啡因、尼古丁或酒精;(d)通过常规磁共振T1加权序列或T2-FLAIR序列证实,无脑损伤或严重的头部外伤;(e)无精神或神经系统疾病史;(f)右手优势型。排除标准:(a)常规磁共振T1加权序列或T2-FLAIR 序列证实,受试者大脑存在占位,高亮信号或结构异常;(b)存在慢性精神疾病;(c)怀孕、哺乳或月经期的妇女。

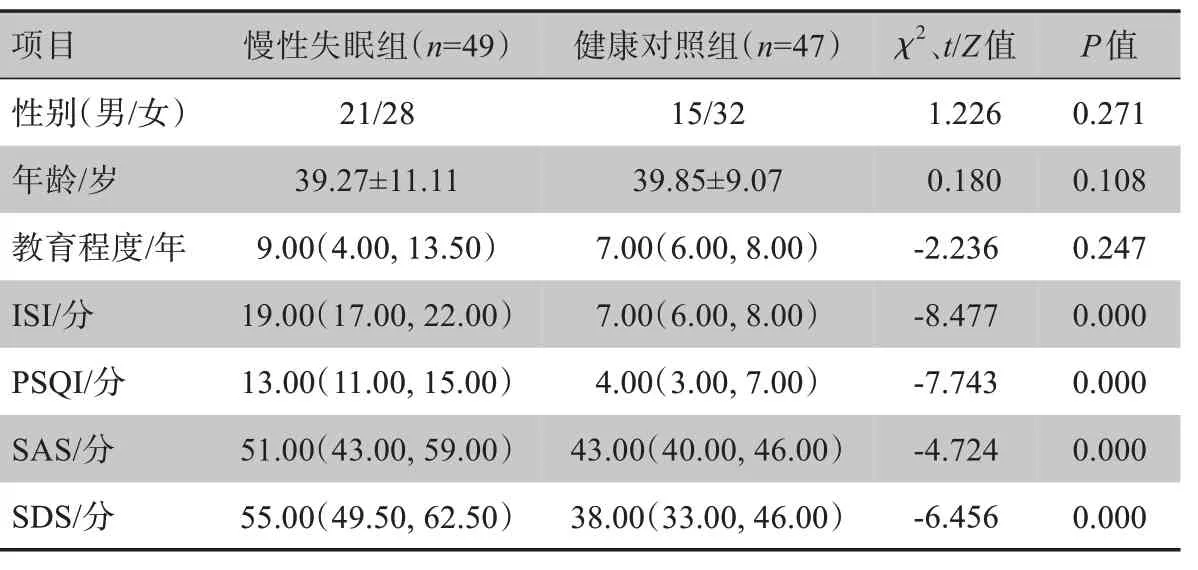

本实验所有参与者均通过完成一些量表来评估睡眠质量与情绪状态,其中包括睡眠严重指数量表(ISI)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)、焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)。被试人口统计学信息见表1。

表1 被试人口统计学数据Tab.1 Demographic data of subjects

1.2 数据采集

数据采集设备为广东省第二人民医院影像科1.5T 磁共振扫描仪(Achieva Nova-Dual, Philips,Best, the Netherlands)。每个参与者均仰卧,头部由绑带及泡沫固定。在静息态功能磁共振扫描期间,告知参与者闭眼,尽量保持平静,但不能入睡。每个参与者均常规扫描T1加权序列及T2-FLAIR 序列,用于检测临床隐匿性病变。静息态功能磁共振数据使用对血氧水平依赖信号对比敏感的梯度回波EPI 序列进行采集。静息态功能磁共振采集参数如下:重复时间(TR)=2 500 ms,回波时间(TE)=50 ms,翻转角度=90°,FOV=224 mm×224 mm,矩阵=64×64,总容积=160,27个横断层面,层厚4 mm,层间距为0.8 mm。总共扫描240 个动态,持续时间为10 min。扫描完成后询问所有被试是否配合扫描要求,若扫描过程中入睡者经同意再次扫描。

1.3 数据处理及数据分析

静息态功能磁共振传输数据主要由静息态数据处理助手(Data Processing Assistant for Resting-State fMRI,DPARSF)进行分析。首先移除每个参与者前10 个图像点,以消除开始时不均匀磁场的影响或参与者对扫描的不适;随后,对静息态功能磁共振数据进行调整,以确定切片时间和重新排列之间存在时间差异。所有参与者在任何方向上的最大位移不超过2.0 mm,最大旋转不超过2.0 mm。然后,将功能磁共振数据空间标准化为标准模板(蒙特利尔神经研究所,MNI)并重新采样为(3×3×3)mm3。采用高斯平滑核进行空间平滑。去除线性趋势和滤波带宽为0.01~0.10 Hz。最后,对干扰变量包括24 个头动参数、白质、脑脊液信号和全脑信号进行回归。

蓝斑种子区被定义为一个半径3 mm 的球体,以确定空间特异性为非常小的解剖结构,并且选择解剖结构的中心MNI 坐标为(x=-14;y=-34;z=-28)[6]。利用种子区平均时间序列与其他脑内体素的相关性计算蓝斑体素水平功能连接图。采用双尾双样本t检验对协变量(脑灰质比例图像以及头动、年龄、性别)进行分析,以确定组间差异为仅来自功能连接的相关输出差异。

采用Wilcoxon 秩和检验来评估慢性失眠组与健康对照组之间教育水平及ISI、PSQI、SAS、SDS 量表得分的差异。用双样本t检验分析两组年龄差异。用卡方检验来分析两组间性别差异。采用样本t检验来探索慢性失眠患者与健康对照组的功能连接差异,校正簇水平的阈值设定在P<0.05 认为具有显著性差异。用GRF 进行多重比较较正(P-voxel<0.001,P-cluster<0.05)。然后,从功能连通图中提取具有显著群体效应各脑区的功能连通性值,并用Spearman相关分析法与ISI、PSQI、SAS、SDS 量表得分进行相关分析。

2 结果

如表1所示,慢性失眠组与健康对照组在性别、年龄及教育程度上均无统计学意义(P>0.05)。慢性失眠组的PSQI、SAS、SDS 和ISI 评分明显高于健康对照组,差异有统计学意义(P<0.001)。

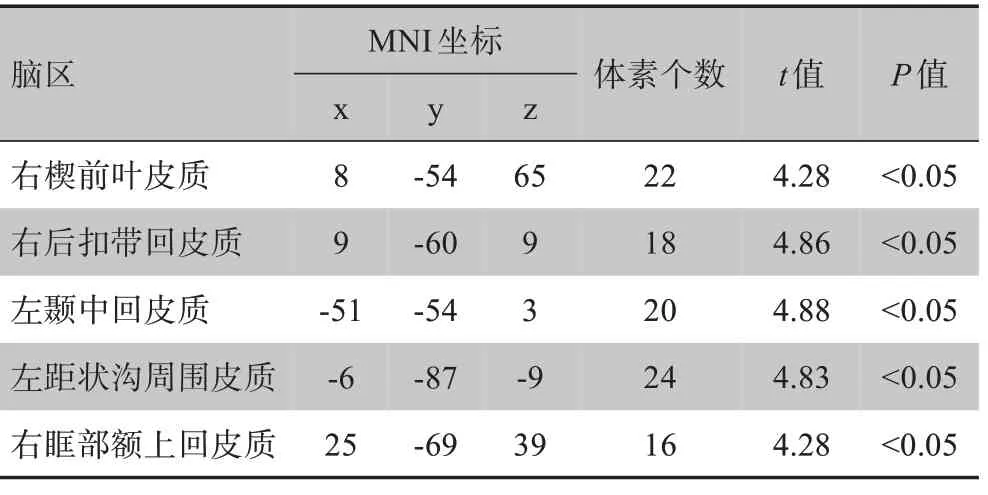

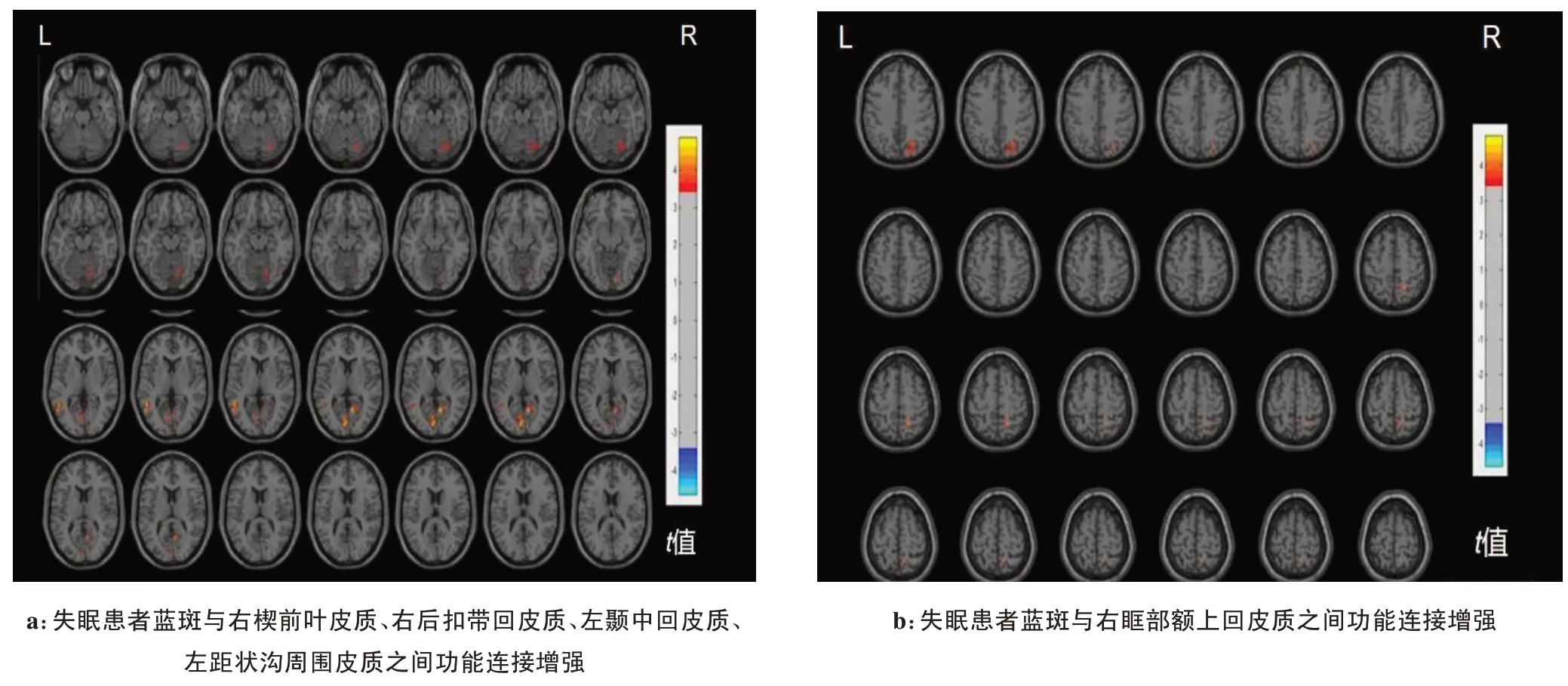

以蓝斑为种子点,发现慢性失眠症患者蓝斑与右楔前叶皮质、右后扣带回皮质、左颞中回皮质、左距状沟周围皮质、右眶部额上回皮质功能连接增强,见表2和图1。

表2 慢性失眠患者蓝斑功能连接增强脑区Tab.2 Brain regions with increased function connectivity with the locus coeruleus in patients with chronic insomnia

图1 慢性失眠患者蓝斑功能连接增强脑区Fig.1 Brain regions with increased functional connectivity with the locus coeruleus in patients with chronic insomnia

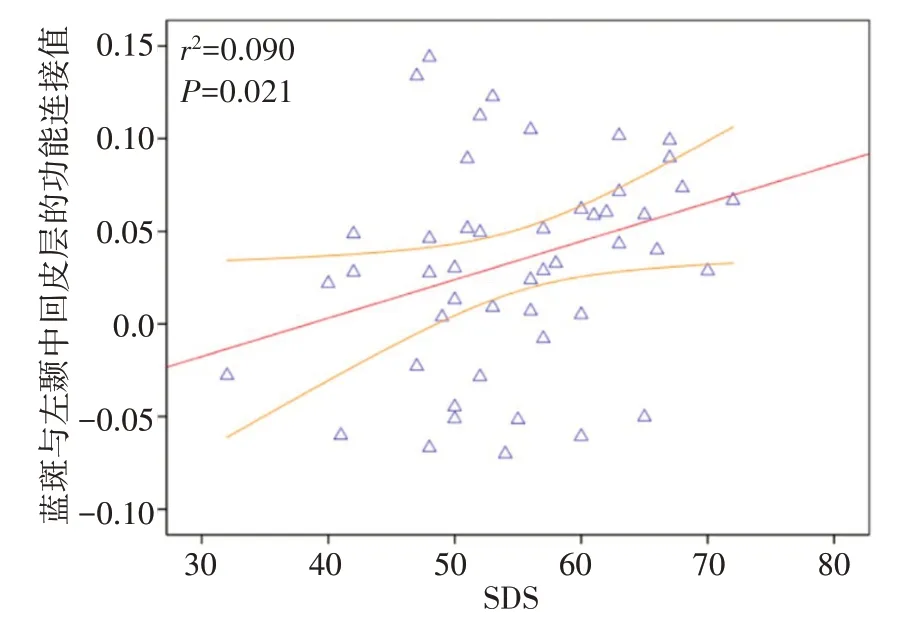

采用SPSS进行的相关分析显示,蓝斑与左侧颞中回之间的功能连接信号值与SDS评分呈正相关(P<0.05,r2=0.09),如图2所示。

图2 蓝斑与左颞中回皮层的功能连接值与抑郁自评量表分数显著相关性Fig.2 Functional connectivity between the locus coeruleus and left middle temporal gyrus was significantly correlated with the score of self-rating depression scale

3 讨论

本研究使用静息状态功能磁共振成像来评估慢性失眠患者中蓝斑与全脑的功能连接发现,与健康对照组相比,慢性失眠患者中蓝斑与右楔前叶皮质、右后扣带回皮质、左颞中回皮质、左距状沟周围皮质、右眶部额上回皮质之间的功能连接性增强。这些发现可能有助于更好地理解慢性失眠的神经生物学机制。

我们的结果主要发现在蓝斑与默认模式网络(包括右楔前叶皮质、右后扣带回皮质、左颞中回皮质)之间连接性增强。默认模式网络(Default Mode Network, DMN)是静息状态下的一个突出的连接模式,它被认为似乎与情节性记忆、同理心、心理理论和决策等自我相关的信息处理有关[7]。最近的一篇综述表明,失眠症患者中DMN 功能连接增强可能与高度唤醒的应对障碍有关[8]。蓝斑-去甲肾上腺素能系统已经被证明在觉醒水平的调节方面至关重要,该系统的过度活跃会增加唤醒水平并放大对压力的情绪反应,这可能会表现为一系列过度兴奋症状,失眠是其中一种症状[9]。我们知道高度唤醒系统(即下丘脑和脑干)和DMN 均被报道可能会导致从清醒到睡眠的转化障碍和睡眠难以持续[10-11]。我们推测,失眠患者在睡前或睡眠期间,DMN 脑区的皮层可能接受高度唤醒系统中蓝斑的纤维投射[12],从而导致从清醒到睡眠的转化障碍或睡眠难以持续,蓝斑与DMN 之间的功能连接增强可能进一步支持慢性失眠的高度唤醒学说。

后扣带回皮质与邻近的楔前叶是DMN 的中心节点[13]。楔前叶是顶叶的一部分,被认为向上投射到躯体感觉、认知和视觉皮层,并已被证明参与了休息时自我意识神经关联的交织网络[14]。Kay 等[15]利用PET 检测失眠组和健康对照组大脑葡萄糖相对区域代谢率发现,相对于健康对照组,在失眠证中楔前叶/后扣带回清醒时大脑葡萄糖相对区域代谢率较低,反映失眠症有可能与高度唤醒有关。本研究中慢性失眠组在蓝斑和楔前叶之间表现出功能连接的增强,可能也反映了高度唤醒,并且这种特殊的功能连接可能进一步揭示失眠症与清醒相关的功能连接相对持续有关。动物模型研究似乎进一步证实了这个假想[16]。后扣带回皮质是人类连接基因组的核心枢纽,具有很高的代谢消耗水平,该区域被认为在执行外部任务时明显趋于失活的趋势[17]。先前有研究提出失眠症中后扣带回皮质的大脑葡萄糖相对区域代谢率改变与高度唤醒有关[15]。药理学研究也提供了证据,最近一项使用强效镇静剂右美托咪啶诱导低觉醒状态的研究发现[18],镇静剂诱导的唤醒状态改变时蓝斑和后扣带回皮质之间的连接减低,而在恢复状态期间两者之间连接恢复,这样的异常连接被认为与唤醒水平有关。该文章还提出大脑去甲肾上腺素能唤醒回路模型,后扣带回皮质、丘脑和基底神经节是该回路关键组成部分,这些脑区与蓝斑整合以调节唤醒。因此,我们推测本研究蓝斑与后扣带回皮质之间的功能连接增强意味着失眠症中高度唤醒假说可能与去甲肾上腺素能唤醒回路紊乱关系密切。

颞中回皮质与DMN 的受影响区域有很大的重叠。颞中回皮质被认为主要参与社会认知、语义处理及行动观察等功能[19]。一项应用PET 探讨失眠患者睡眠不良和日间疲劳的神经生物学基础研究揭示,失眠患者的无法入睡可能与唤醒机制的无法失活有关[20]。与本研究结果相关的是,他们发现相对于健康对照组,失眠患者在从清醒到睡眠的过渡过程中上升网状激活系统(包括蓝斑)以及颞叶区域性相对脑葡萄糖代谢增加,这被认为是高度唤醒的特征。失眠可能涉及的机制为,睡眠前,与清醒相关的功能连接相对持续,从而阻碍了向睡眠的过渡。同时,本研究也表明蓝斑与颞中回皮质的功能连接信号值与SDS呈正相关,意味着失眠患者中,这样的异常功能连接越显著,抑郁程度越严重。有研究证明失眠的严重程度与抑郁程度呈正相关[21],我们的结果不难推测,蓝斑与颞中回皮质之间的功能连接值可能会成为评估失眠严重程度的重要神经生物学指标,这需要以后的进一步研究验证。

本研究还有以下不足之处:首先,蓝斑的小尺寸阻碍了其自身的成像研究。此外,必须仔细选择感兴趣的区域作为球体。在这里,特别是在较小的皮质下结构中,我们选择一个非常小的半径(3 mm)以尽可能精确地获得蓝斑的坐标,而不是一个解剖形状更大的感兴趣的区域。虽然我们希望确保获得最规范化的部分,但是我们所用的软件工具进行标准化时脑干的深层结构不太准确,而且我们没有做到Keren 等[22]获得的具体脑干标准化。其次,我们知道蓝斑是上升网状激活系统的一部分。该系统最近也被证明受到个体心率变异性的影响[23]。最近的一篇评论指出失眠症患者的心率变异性损害是一个被广泛接受的概念[24],虽然没有实际证据支持这一点。我们可以通过回归总体平均信号来校正生理噪声,而不是单独记录心率和呼吸,但这种心率变异性的影响可能会在未来的研究中得到很好的解决。