手法复位联合甲磺酸倍他司汀治疗耳石症的疗效

2021-07-06曹会玲

曹会玲

山东第一医科大学附属成武县人民医院耳鼻喉科,山东成武 274200

头部一旦遭受外力冲击,人体内耳石膜中的耳石会脱离原本位置,继而影响半规管内淋巴液正常流动,使患者产生眩晕感。耳石症是一种较为常见的眩晕疾病,患者发病时常有眩晕、恶心呕吐、无法行走的感觉,该病诱因较多,患者需要及时接受治疗。任何疾病的治疗都需要药物的配合,耳石症的治疗同样如此,甲磺酸倍他司汀是治疗耳石症等眩晕疾病的常用药,其在医生的指导下使用是有效果的[1]。随着医疗技术的发展,手法复位在治疗眩晕疾病中的作用越来越凸显,为了探讨其与甲磺酸倍他司汀联合治疗耳石症的疗效,该文对该院2018年3月—2020年1月收治91例耳石症患者,按照入院编号分组,进行对照分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

对该院收治的91例耳石症患者进行研究,按照入院编号进行分组,研究组46例,对照组45例。研究组男25例,女21例;年龄21~74岁,平均(47.51±26.49)岁;病程3个月~2年,平均(1.16±0.85)年;后半规管结石症22例,水平半规管结石症17例,嵴帽结石症7例。对照组男23例,女22例;年龄23~73岁,平均(48.11±25.09)岁;病程3个月~2年,平均(1.15±0.86)年;后半规管结石症23例,水平半规管结石症16例,嵴帽结石症6例。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

该研究经过伦理委员会批准,纳入标准:①符合《良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(2017)》中相关标准;②认知功能良好;③依从性良好;④无药物过敏史;⑤患者与家属均知情。排除标准:①突发性耳聋;②梅尼埃病;③后循环缺血;④既往精神病史者;⑤其他原因所致眩晕[2]。

1.2 方法

两组患者均接受了甲磺酸倍他司汀治疗,给予患者甲磺酸倍他司汀片(国药准字H20040130;规格:6 mg×30 s)口服,6 mg/次,餐后服用,3次/d。连续服用1周。

研究组患者加以手法复位治疗。后半规管结石症患者复位治疗方法:患者复位时取坐立位,调整患者头部,令其头部向患侧偏转45°。之后,患者取平卧位,垫高患者肩部,使患者头部处于悬空状态,患侧向下。缓慢让患者头部转正,使头部向另一侧偏45°,保持45 s。水平半规管结石症复位治疗方法:坐立位复位手法与后半规管耳石症复位手法一致。调整为平卧位后,将头部向健侧方向反转90°,并向该侧反转身体。反复反转后,指导患者向患侧取侧卧位,维持2 min左右,最后改为坐立位。嵴帽结石症复位方法:指导患者挺直背部,使其与后脑勺在同一水平线上,协助患者取患侧卧位,维持1 min。之后,指导患者将头部向上旋转45°,维持2 min左右,后改为坐立位。

1.3 观察指标

①患者治疗前后均接受了眩晕障碍量表与berg平衡量表评估,眩晕障碍量表(DHI评分)主要评估患者眩晕症状,量表为百分制,分数越低,患者眩晕程度越轻[3-4]。Berg平衡量表(BBS评分)主要评估患者的平衡状态,量表项目为14项,采用4级评分法,满分为56分,分数越低,患者平衡状态越差。

②疗效判定标准[5]:治疗后,患者症状基本消失为显效;治疗后,患者眼震等症状显著改善为有效;治疗后,患者症状无变化或加重为无效。治疗总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100.00%。

1.4 统计方法

2 结果

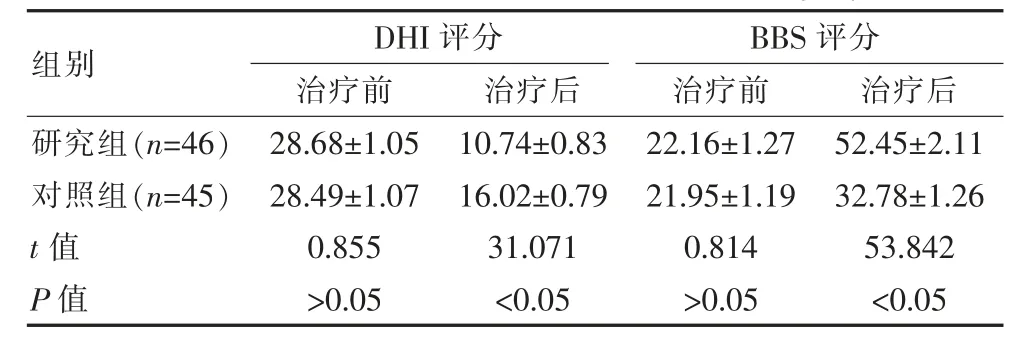

2.1 两组患者DHI与BBS评分对比

两组患者治疗前DHI评分与BBS评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,研究组DHI评分更低,BBS评分更高,均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后DHI与BBS评分比较[(±s),分]

表1 两组患者治疗前后DHI与BBS评分比较[(±s),分]

?

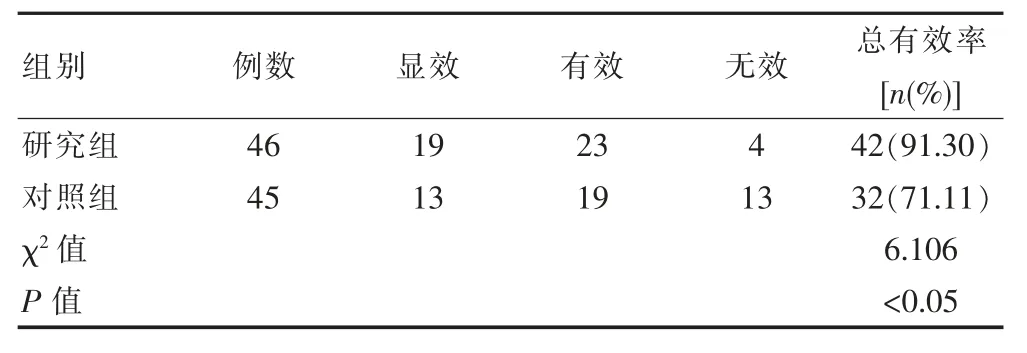

2.2 两组患者临床疗效对比

研究组治疗总有效率较对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗总有效率比较

3 讨论

耳石症即良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是最常见的前庭疾病类型,在一般人群中终生患病率约为2.4%。在专科头晕门诊就诊的患者中,有20%~30%被诊断为耳石症[6-7]。这种前庭神经紊乱的特征是由特殊的头部位置变化引起的短时间反复发作的强烈眩晕,通常伴有恶心和呕吐。此外,耳石症紊乱可能是由于耳锥小颗粒在半规管中自由漂浮所致。约90%耳石症发作是特有的,并累及后半规管,该病可发生于任何年龄,但发病率随年龄增长而增加[8]。耳石症发病原因目前尚无统一的意见,部分耳石症患者病因不明,另有部分患者是继发于中耳炎、头部创伤、梅尼埃病。不同类型耳石症患者的症状也有着一定的差异,后半规管耳石症患者常在起床、抬头等活动中突发眩晕,症状持续时间不长,其眼震大多为向下耳侧的扭转性眼震[9]。水平半规管耳石症患者大多在转头、侧卧时突发眩晕,持续时间较长,可出现水平离地性眼震。嵴帽结石症者常在坐起时出现眩晕症状,持续时间不长。

药物是治疗耳石症等眩晕疾病的常用手段,甲磺酸倍他司汀是临床治疗眩晕疾病的常用药。甲磺酸倍他司汀是一种血管扩张药物,其可以直接作用于脑血管平滑肌,扩张脑血管,从而改善患者眩晕症状。动物实验研究证实,甲磺酸倍他司汀能够选择性作用于组胺H1受体,可以增加内淋巴水肿动物的耳蜗血流量,30 min后与另一组相比,血流增加到148%[10-11]。因此其可以降低内耳静脉压,有利于内耳淋巴的吸收,改善内耳微循环,改善耳石症患者眩晕等症状。但部分耳石症患者单一使用甲磺酸倍他司汀治疗效果不明显,不少研究中,患者在半年或1年后复发,增加了患者的心理负担与经济负担。

复位手法是治疗耳石症的常见方法,通过头位和体位之间的转变,帮助发生脱落的耳石沿着特定的方向进行移动,最终回归椭圆囊中,对不同病理类型耳石症患者应采用不同复位手法治疗可以帮助患者改善症状。后半规管患者通常采用Epley手法复位治疗,水平半规管患者一般采用Barbecue手法复位治疗,从而解除对患者耳内平衡器的刺激。

人体平衡依赖于本体感觉、视觉与前庭系统共同支持,当耳石脱落并游离至后半规管、水平半规管等部位时,会影响这些部位对头部在空间中位置与运动的监测感知,使患者产生眩晕。眩晕症状是耳石症患者的主诉症状,大部分耳石症患者经过合理的药物、手法复位等治疗后,其症状会减轻。为了更好地判断患者眩晕症状改善程度,故可以根据患者平衡状态判断耳石症患者治疗恢复情况。在该研究中:治疗后,研究组DHI评分(10.74±0.83)分低于对照组的(16.02±0.79)分,BBS评分(52.45±2.11)分高于对照组的(32.78±1.26)分 (P<0.05);研究组治疗总有效率(91.30%)高于对照组的71.11%(P<0.05)。可见手法复位对改善患者平衡状态具有一定的作用,在减轻患者眩晕症状中具有优势。这与庄丽丽[12]的研究结果:观察组治疗总有效率高于对照组(96.16%vs 80.00%)(P<0.05),基本一致。

综上所述,对耳石症患者采用手法复位联合甲磺酸倍他司汀治疗可以有效改善患者眩晕症状与平衡状态,疗效比单一用药治疗更为确切。值得注意的是,治疗过程中需要叮嘱患者注意饮食、睡眠等,有高血压、糖尿病等病史患者更应该注意,加强对患者的随访,谨防复发。