英汉感知虚构运动事件的路径语义对比分析

——基于小型自建语料库

2021-07-06黄妮

黄 妮

(华东理工大学 外语学院, 上海 200237)

语言中的运动事件(motion event)自Talmy做出开创性的研究以来,便一直受到认知语言学界及心理学界的广泛关注。根据Talmy[1-4]的研究,运动事件既包括真实运动事件,即物体在实际物理空间内发生了位置的相对变动,又包括虚构运动事件,即物体在实际物理空间内保持静止,但人的认知本能会在感知到该事件后促使大脑进行模拟运动。如:一条沙砾小径通向一座白色的房子;门前一块草坪顺着缓缓的坡势伸向一口大池塘[5]。在实际物理空间内,小径与草坪是静止不动的,但人在看到这种现象后会在潜意识中模拟这种运动,以便于大脑能够快速地识解这样的场景。Talmy还将世界上的语言分为动词框架语言(V型语言)和卫星框架语言(S型语言)两大类,前者的路径主要由动词来表征,后者则由附加语(卫星词)来表征。典型的V型语言包括罗马语系、日语、西班牙语等,典型的S型语言包括英语、德语等。学界对汉语的分类至今没有定论,其中Talmy将汉语归为卫星框架语言[6],但Slobin则认为汉语属于第三种类型即均衡框架语言(E型语言)。自Talmy这套完整的理论提出以来,国内外学者也随之对各语言做出了广泛而深入的研究。如,对运动事件进行跨语言对比研究的先驱之一Matsumoto[7-8]对比研究了英日两种语言在路径表达上的语言差异(转引自钟书能,黄瑞芳[9]),严辰松[10]对比了英汉语的词汇化模式差异,Takahashi[11]对比了英泰两种语言的语义结构。这些学者的开创研究为李雪[12]、史文磊[13-14]、杨京鹏[15]、李福印[16]、任龙波[17]、郑国锋[18]等人研究运动事件的词汇化模式、跨语言对比、路径、卫星框架语探讨、运动主体等领域奠定了基础。但总体而言,在运动事件的研究中,关于虚构运动事件的研究较少,仅有少数学者研究延伸路径或某一具体语境下的虚构运动事件。

本文基于Talmy的运动事件理论,以“V across”结构为例分析英汉在路径表达上的差异,解读感知虚构运动背后的认知机制。本文对虚构运动的判断标准主要根据Talmy的“在语言系统中区分虚构运动范畴的主要特征[19]”,即:1) 虚构运动效应不需要某些要素的事实运动;2)进行虚构运动的实体本身是心理空间内虚构的事物,如视线、光线等;3)虚构运动效应基于观察者且观察者是物理空间内真实存在的实体,观察者进行移动或扫视;4)被认为进行虚构运动的主体是对实体的观察,而非对情绪等抽象概念的感知。

一、运动事件路径语义成分

Talmy将运动事件的要素分为内部语义成分即焦点(figure)、运动(motion)、路径(path)和背景(ground),以及外部语义成分即方式(manner)和原因(cause)。运动事件的核心图式是路径,通常由动词或附加语来表征。这些成分的不同组合方式,也会构成不同的词汇化模式,运动事件的语义成分组合方式主要有以下几种[20],如表1所示。

表1 运动事件语义成分组合示例Tab.1 Combination of semantic components of motion events

在表1中,off表征路径,路径即焦点(运动主体)相对于背景发生相对位置的变动,但路径并非一个单一范畴,而是由多种成分组合而成的概念复合体。Talmy[1]改进了Fillmore此前的研究,质疑其六个格体系的准确性,并提出将路径范畴分为矢量(vector)、构形(conformation)和指向(deictic)三个成分(本文中文术语采用李福印译法)。构形信息主要强调焦点与背景形成的空间位置关系,如上/下、内/外等。指向信息是听话人理解说话人参照点的附加性信息,如“来”“去”“这”“那”等,它与矢量和构形要素相比,不具有语义上的区别特征。按照Talmy的分类,矢量类信息主要包括离开(departure)、经越(traversal)、往到(arrival)三类。汉语中常用“从”“向”等介词或含“离开”“经过”和“到达”义的动词来表征矢量信息。英语则由“from”“toward”等介词表征路径矢量。“Chu[21]进一步把路径细分为五类:矢量(vec-tor)、构向(conformation)、路向(direction)、维度(dimension)和视角(perspective)(包括指向)[13]”。

从句法角度看,中英文也存在路径表达的差异,如英语在表达“跑”类运动事件时常用一个动词搭配多个介词共同编码路径信息,如:“He ran out of the classroom across the playground to the dormitory.”但被译为汉语时,路径矢量则由三个动词表征:“他从教室出来[离开],路过[经越]操场,跑到[往到]了宿舍。”同时,英汉两种语言结构不同,英语为曲折语,句法意义和形态变化紧密相关,且英语词素相连不易分割,必须搭配使用,因此介词常和动词搭配使用;而汉语为孤立语没有形态变化,复合词多,因此路径矢量词的位置灵活,既可以置于动词之前,如“朝某处看”,又可以置于动词后,如“看到某物”。汉语独特的连动结构也决定了英汉语在表征路径时会存在差异。

二、研究方法

本文的研究语料来自“BCC平行语料库”及“二语星空”[22]英汉平行语料库。笔者先以“V across”为正则表达式在BCC平行语料库和“二语星空”平行语料库分别检索相应的语料,其中在BCC语料库的检索结果为3 832条,在“二语星空”语料库的检索结果为492条,经人工筛选后得到的感知虚构运动句分别为85条和12条。紧接着将97条语料做进一步的降噪处理,再分别提取英汉虚构运动句,分别建立小型“英语路径”语料库和“汉语路径”语料库。最后使用AntConc3.5.8软件提取高频搭配,对比英汉语在路径上对[矢量义]和[构形义]的偏重。但由于汉语语料无法被AntConc软件直接处理,因此还需使用国家语委分词和词性标注工具对其进行标注和分词,并将文件转为UTF-8格式以便让AntConc软件更好地识别汉语语料。

三、英汉视觉感知虚构运动路径对比

感知虚构运动涉及体验者和体验对象这两个实体。根据Talmy[4]的研究可知,在发生感知虚构运动时,体验者本身会朝某个方向发出一条不可触知的射线,这条射线沿笔直的路经移动到体验对象处,当这条射线与体验对象发生碰撞时,体验者便会产生一种感官刺激。

本文主要关注英汉语在表达视觉和听觉感知运动时的异同点。因此,如前文所述,首先根据虚构运动句分别构建“英语路径”和“汉语路径”语料库,并使用AntConc检索其中的高频搭配,检索结果如图1所示。

图1检索结果显示,在两个语料库中,视觉路径在感知路径中的占比高于听觉路径。经统计,视觉路径在语料库中占比56.7%,听觉与嗅觉则分别占比40.2%和3.1%。而在英语语料中“look*across”的使用频率最高,为29条。英语中多以across,through,toward等卫星词来编码路径的矢量信息。统计结果显示,在自建英语语料库中共有矢量97项,构形17项,主要以at和into为主。尽管本文将across这一路径矢量设置为检索词,减弱了英语在构形上的说服力,但以往的研究中也鲜少发现虚构运动句中存在单独用in,on,beyond等方位词来表征运动路径的情况,因为矢量词常被用于开启路径的中间视窗。在英语中构形词往往需要和矢量词共同编码路径,且构形词常位于矢量词后,负责开启终端视窗。

在感知虚构运动中,视觉路径是一种典型的散射型路径,其中视力可以被视作从观察者发出的探测系统,该系统在触及远端物体时便会使人产生一种视觉体验。根据视觉虚构运动的路径信息,笔者列举了语料库中英汉语视觉运动动词及其路径的搭配,见表2。

表2 英汉语视觉虚构运动路径Tab.2 Visual path of English and Chinese

由表2可知,同一种英语视觉运动路径across在汉语中对应多种表征方式,如将运动路径转化为运动方式,采用[运动+方式+“着”]的词汇化模式,凸显视觉的状态。或将路径的矢量要素转化为构形要素,译为[运动+路径构形]等模式。在表述视觉路径时英汉语往往有不同的表达习惯,如例1所示。

例1When I rolled over andlookedacrossthe living room I saw the figure of what I took to be a human standing in front of the window by the door.

汉我翻了个身,看到客厅的另一端,门边的窗户旁有一个身影,我以为是一个人。

在例1中,卫星词“across”引导运动动词“look”做偏离体验者方向的运动,最终落于远端物体“window”上。例1中施事主语“I”将自己作为始源,将视线作为射线沿着相对于参照物的路径运动。因此读者会根据例1中这样的英语表达下意识地在脑海中模拟“看”的路径:从眼睛出发,经由客厅到达窗户旁。而同一句话在汉语中则有不同的表达方式。汉语不采用“我看过客厅”这样的表述方式,而是侧重于凸显运动主体和背景间的相对位置,即构形。而汉语使用者也会根据这样的表达在脑海中模拟同样的视觉运动。英语将路径重心放在[矢量]的位置,而汉语则凸显于[构形]。

基于这一发现,笔者对比并统计语料库中所有英汉语视觉路径的表达方式,并总结4种路径编码的方式,如表3所示。

以高频搭配“look across”为例,对应的汉语表达具有4种编码方式,见例2至例5。

表3 视觉路径编码方式Tab.3 Path code of visual path

例2Hegazedacrossthe billowing plain,contemplating the implications and the seemingly endless possibilities.[矢量across]

汉他凝视着翻滚的平原,考虑着内涵和看似无尽的可能性。[零路径]

例3He lookedacrossthe sea.[矢量across]

汉他向大海彼岸望去.[矢量向+构形彼岸]

例4His shrewd eyes lookedacrossat his wife.[矢量across+构形at]

汉他那敏锐的目光射向他的妻子。[矢量向]

例5This guylookedacrossthe table and said,“Look.”[矢量across]

汉这人在桌子对面看着我说:“看着。”[构形对面]

上述4种编码方式表明汉语在表达路径语义时,更偏重使用路径中的构形要素。而英语则更强调路径的矢量要素。视线均从体验者的前端发出,沿着相对于体验对象的路径运动。在两个自建语料库中,汉语的[运动+路径构形]编码占比43.6%,高于其矢量编码的27.3%,可见汉语在表征视觉路径时更倾向于采用空间描述的方法。如在例4中,若汉语采取和英语一样的路径表征方式及顺序,将各个语义要素直译为“这个人看过桌子”,则可读性较低且带有浓重的翻译腔。在例2中,译文路径较为完整,不仅增译构形要素,还增加了路径的另一要素即指向去,是汉语中最常用的视觉表达模式。在例1中,译文隐化了源语中的路径,由于汉语中没有“朝/向……凝视的表达”,在汉译时省略路径要素,更加凸显视觉运动的方式和状态。

四、英汉听觉感知虚构运动路径对比

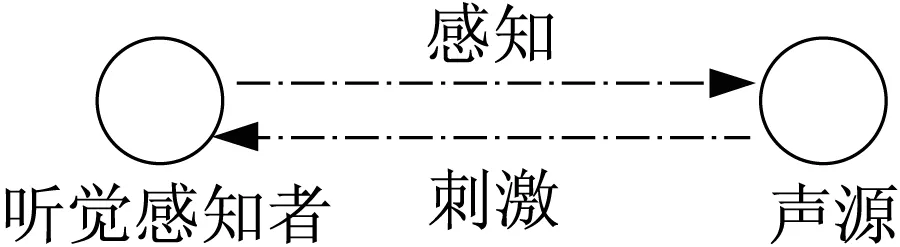

根据Talmy的施事者远端物体模型理论,“更具活性和决定性的实体是虚构运动的始源,这种活性支配原则是基于施事影响远端物体的模型”[19]。因此这种施事听觉类的散射型虚构运动可以作为非施事者散射虚构运动的模型。这种模型或映射过程可以被图式化(如图2所示),即从感知者耳朵前端发出无形的射线,直至到达远端的声源物体。在两个自建语料库中,英汉听觉运动的方式动词比视觉路径更为丰富(如表4所示),且路径指向信息既包括声源角度的“传来”,也包括听觉感知者角度的“听到”。嗅觉运动由于数量过少不纳入统计范围。表5为听觉虚构运动路径及其编码方式的统计结果。

图2 听觉感知路径图式Fig.2 Path schema of visual path

表4 英汉语听觉虚构运动路径Tab.4 Fictive path of visual path in English and Chinese

表5 听觉路径编码方式Tab.5 Path code of auditory path

由表5可知,汉语表征听觉路径的编码方式与视觉路径不同,听觉路径首选[运动+路径矢量]的词汇化模式,但是矢量与构形要素之间的差距减小。听觉路径更倾向于采用路径的矢量义,同英语表达一致,且矢量义通常和指向义搭配使用。

例6Then a terrible crycameacrossthe moor.

汉接着,从沼地传来一声可骇的吼声。

例7The echoes of the voices calling for the ferryrunacrossthe dark water to the distant swamp where wild ducks sleep.

汉唤船的回声从深黑的水上传到远处野鸭睡眠的沼泽。

汉语听觉路径不同于其视觉路径,如例6和例7的词化模式分别为[运动+矢量离开]和[运动+矢量往到]。但在视觉运动中,则鲜少出现“从沼地看来/到”这样的表达方式。因此根据听觉感知路径的规律,翻译听觉路径文本可以通过增译指向、构形等要素,将英语路径译为汉语趋向动词,使译文更符合目标读者的表达习惯,如声音“传来”“传出”“传向”“向……传过去”等等。

此外,在听觉感知运动中,出现较多通感现象,如“巨大翅膀的拍打声在黑色的湖面上回响着”,“突然,一阵雷声轰隆隆地响过蔚蓝色的天空,唤船的回声从深黑的水上传到远处野鸭睡眠的泽沼”,“呼唤渡船的回音掠过灰暗的水面”等等,听觉与视觉相融合。在这样的感知运动中,视觉和听觉互为源域和目标域。Lakoff于1987年提出了理想化认知模型(ICMS),他指出:“在映射中,‘理想化认知模式’也从源域映射到目标域,并且这一模式在对目标域进行推理的过程中起了重要作用。我们通过理想化认知模型来组织我们的知识结构。”[23]因此,通感的映射过程也是一种隐喻,人体的五官感觉从一个认知域投射到另一认知域中,视觉域与听觉域相互映射产生通感。人类相似的生理机制也决定了在认知机制上的共性,因此通感隐喻是生理机制和认知机制共同作用的产物。

四、感知虚构运动的认知解读

Langacker[24]用心理扫描(mental scanning)来解释虚构运动这种现象。Langacker认为虚构运动的产生正是体验者沿着一定的方向进行心理移动的结果。这种心理扫描的意象不仅仅是视觉意象,还可以是其他类型的感觉意象及动觉意象[25]。虚构路径是体验者在心理空间中模拟真实移动产生的轨迹。Talmy用施事者远端物体模型阐释了感知路径的产生机制,即体验者从自身向远端物体投射虚构视线或听觉探测的射线。体验者在物理世界中运动的感知被映射为一个不可触知的实体沿直线运动,视觉与听觉运动这样图式化的意象促成了人类对物理世界现象的感知。

虚拟运动的确是主观化的某种产物,由于人们在心理空间中对静态事件进行动态的模拟和识解,才产生了视觉与听觉感知运动这样的虚构运动。笔者认为,这也是运动动词的一种隐喻用法。声音与人体之间的传递过程就如同管道传输的过程。这在汉语表达习惯中尤为明显,汉语表达听觉感知的方式通常为两种,即声源“传来/到”或感知者“从……听到”,后者在语料库中多表现为“回响”等,这种声音和信息的传递过程无疑是一种管道隐喻。

同时,意义也是一个概念化的动态过程,并非对外在世界镜像式的静态描写,虚构运动需要概念化主体调动想象力和创造力去识解运动事件[26]。如:“We could hear across a little strip of land the pounding of the surf.”(一小条狭长陆地那边传来浪花拍岸的声音。),在这种情景中浪花的声音传输到人耳,人脑会根据自己的经验或曾经的体验快速识别并分析这种声音,因此即使听话人不在“浪花拍岸”的现场,也能够想象出声音产生的情境。林正军、杨忠[27]将英语感知动词的词义划分为感官感知义(sensory sense of perception)和心理感知义(mental sense of perception),强调人的主观想象能力会影响感官判断,人脑会自动加工感知到的意向从而输出分析后的结果,即感知虚构运动是感官感知义与心理感知义相融合产生的结果。因此,在声源发出并被人类感知的过程中,人类会发挥自己的主观想象能力识解声音内容。人类在与世界不断互动,并从互动过程中获得相应体验,再根据这种体验形成认知意向并概念化为语言,最后通过语言与世界进一步互动,在这样的循环中,人类的认知能力得到加强。

五、结论

本文基于Talmy的运动事件理论框架,以“V across”结构为检索表达式,从BCC和“二语星空”两个平行语料库中检索感知运动句并自建英汉语料库,以“V across”结构为例来分析英汉在路径表达上的差异,解读感知路径背后的认知机制。结果发现,第一,感知运动主要以视觉运动为主,听觉运动居于次位,其他感官的运动较少,且听觉运动会与视觉运动相融合,形成通感隐喻。第二,英语视觉与听觉感知运动路径的编码均以矢量义为主,而汉语在编码视觉运动路径时主要以构形义为主,其比例为43.6%,高于矢量义的27.3%,但在汉语编码听觉运动时,矢量义则高于构形义,其使用比例分别为41.0%和35.9%。因此汉语在表征视觉路径时更凸显焦点与背景的相对位置。第三,感知虚构运动是由于体验者发挥主观想象力进行动态模拟和识解的结果。