CBI主题依托模式在ESP教学中的应用

——以“科技英语”课程为例

2021-07-06杨爱研

杨爱研

(北京师范大学 外国语言文学学院, 北京 100875)

我国外语教学的主流是以语言为驱动的教学,即围绕听、说、读、写、译五项技能展开教学,注重语言知识的获得以及语言结构的操练,忽视语言作为交际手段所表达的实际意义以及语言的功能性。学生常常在英语学习中耗费大量的时间和精力,却收效甚微,“哑巴英语”“只会做题,不能交际运用”的现象普遍存在。Richards & Rodgers指出,只有当语言被用来“作为了解信息的途径而不是为了学习语言本身”时,语言习得才容易成功[1]。近年来,国内也有不少学者指出,大学英语不能再走纯语言训练的所谓语言驱动的老路了,而要以内容促进语言技能的提高[2-3]。

一、CBI理论介绍

“内容依托教学”(content-based instruction,CBI)是一种将内容与语言相融合的教学理念,起源于20世纪60年代加拿大蒙特利尔的沉浸式实验教学(immersion programme),20世纪80年代在西方兴起。该理念不同于传统教学中为了语言而学习语言的理念,而是将学生的注意力吸引到他们感兴趣的学科知识上来,在自然状态下既获得学科知识又附带进行语言习得。

(一)CBI的内涵与理据

关于CBI是什么,不同的学者给出了不同的定义。Stryker & Leaver认为:“CBI是语言学习和内容学习的完全融合。”[4]Kasper则认为CBI是“以英语作为第二语言学习的学生利用英语扩展其现有的知识”[5]。Davies将CBI定义为“以内容为基础的教学,其强调的是对知识的学习而不是对语言的学习”[6]。目前比较一致的观点是,CBI是一种将主题内容或学术内容与语言教学活动完全融合在一起的第二语言教学的方法。

除了二语习得研究之外,教育心理学和认知心理学也为CBI提供了很强的理据。Anderson的学习理论强调,教学方法应该结合语言发展、内容知识、运用知识的练习以及策略培训,这样才能促进独立学习[9]。人类所有的智力活动,如思考、沟通、解决问题和学习等,既需要过程又需要内容知识,内容知识是保证这些“过程”良好运作的基础[10]。另外,从认知心理学角度来看,有关加工深度的研究表明,当学习者接触到连贯而有意义的信息并且有机会阐述该信息时,信息之间的连接是更复杂的,并且更容易回想起来[9]。CBI正是将连贯的内容与相关的语言学习活动相结合,促进知识的深度加工。

(二)CBI的具体模式

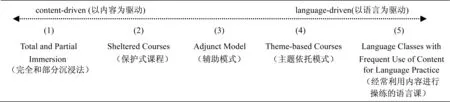

根据不同的标准,CBI可以划分为不同的具体模式,不同的模式适用于不同的教学。比如,根据学习环境的不同,有些模式在外语学习环境下非常适用,而另一些模式则比较适用于二语学习环境。再如,根据教学阶段的不同,有些模式适用于小学阶段,有的则在中学或成人学习阶段比较适合。其中影响力比较大的是Met所提出的CBI五种模式,这五种模式是根据对“语言”与“内容”的侧重点的不同来划分的[11]。如图1所示,越靠近左端越倾向于以内容为驱动(content-driven),越靠近右端越倾向于以语言为驱动(language-driven)。从左到右,内容权重递减,语言权重递增。五种模式具体如下所述。

图1 CBI:内容与语言的融合关系Fig.1 CBI:A continuum of content and language integration

1.完全和部分沉浸法(Total and Partial Immersion)

沉浸法认为,学生可以通过二语作为媒介来学习大部分的学校课程[12]。完全沉浸法一般开始于幼儿园或小学一年级,用外语来学习大部分或所有的课程。部分沉浸法指学习课程所用的母语及二语各占50%左右。沉浸法以内容为驱动,其目标是既满足学生各科学习的需要,又提高学生的外语熟练程度,但课堂中的显性语言教学活动非常少。

2.保护式课程(Sheltered Courses)

保护式课程主要针对中级或中级以上学习者,多用于有科研和学术需求的群体。该模式运用二语来讲授专业知识,因此对教师的专业性要求较高,课程任务主要由专业教师而不是语言教师来承担。此外,该模式针对的是不同英语水平的学习者,因此要求教师能够调整教学话语或任务并使用学生所熟悉的教学工具,以便学生更好地理解教学内容。

3.辅助模式(Adjunct Model)

式中:xij为第i个事物第j项评价指标对应的量值;maxij和minij分别为各待评指标所有量值的最大值与最小值.

辅助模式位于图1正中央,这就意味着在该模式下教学,内容与语言的地位相当,即专业知识的学习与语言技能的掌握同等重要。因此,该模式需同时开设专业课和语言课,由专业教师和外语教师共同承担教学任务,语言与内容的融合可以通过教师不同的分工来实现。

4.主题依托模式(Theme-based Courses)

主题依托模式通常是在二语或外语教学环境下进行,教学材料应选取目标语言原创的主题、话题以引起学生的兴趣。主题依托模式意在通过目标语媒介获得信息,在获取信息的过程中提高语言水平。该模式适用于各个阶段的外语学习者,尤其在高等教育阶段得到了广泛应用,一般由外语教师承担授课任务。

5.经常利用内容进行操练的语言课(Language Classes with Frequent Use of Content for Language Practice)

此模式与传统意义上的语言课堂比较相似,即以语言为主要驱动的课堂,辅以与内容相关的操练,但获取内容信息是次要的,主要目的是提升语言技能。

综上所述,每一种模式对授课教师的学科专业性、语言专业性都有不同的要求,适应不同类型的学习者和授课环境。笔者认为,我国现行的大学英语教学环境下,主题依托模式是相对更符合大多数院校需求且操作性较强的一种教学模式。

二、CBI主题依托模式在ESP教学中的可行性

随着英语课程改革的推进,越来越多高校的大学英语课程模式由传统的单一化的普通用途英语(English for General Purposes,EGP)模式转向了“EGP+ESP”的模式。ESP(English for Specific Purpose) 即专门用途英语,是指与某种特定职业或学科相关的英语,是依据学习者的特定目的和特定需要而开设的英语[13]。与传统的EGP教学不同的是,ESP教学更强调语言教学与特定学科的联系,这与CBI中强调的“内容”(学生们感兴趣或需要的话题、主题,或学生正在学习的某个学科)有着内在的一致性。国外很多大学将CBI视为英语作为外语或二语教学的最有效的方法之一,并将其广泛地应用于ESP领域。国内也有研究表明,ESP最好的教学途径是将英语与真实的内容结合起来[14],这与CBI理念中强调的为学习者提供与学科相关的真实的语言材料是不谋而合的。在CBI的五种教学模式中,主题依托模式更适合我国当下的ESP教学环境。

首先,CBI主题依托模式中内容与语言所侧重的程度趋于平衡,教师更容易在传统课堂上实现过渡。从图1中可以看出,CBI主题依托模式所处的位置在中间偏右,也就意味着该模式既不像沉浸教学法那样需要使用外语学习大部分甚至是全部的学校课程,也不像语言操练课那样,对内容的关注度只占一小部分。该模式关注语言形式的同时,也关注内容,更容易实现《大学英语教学指南(2017)》中提出的教学目标,即培养学生的英语应用能力,使他们在学习、生活、社会交往和未来工作中能够有效地使用英语,满足国家、社会、学校和个人发展的需要。

其次,CBI主题依托模式适用于各个阶段的外语学习者。该模式不像沉浸法那样,要求学生从幼儿园阶段或小学一年级阶段开始学习外语,也不像保护式课程那样,仅适用于对学术以及科研有较高需求的中高级英语学习者。主题依托模式的适用群体更广,对于来自不同专业,但旨在提高外语交流能力的大学英语学习者更为合适。

最后,CBI主题依托模式对于教师的要求更符合大学英语教师这一群体。沉浸式、保护式课程与辅助模式均涉及到用二语讲授专业知识,教学目标不局限于语言能力的培养,同时也关注学生专业知识的掌握,因此需要英语教师与专业教师共同承担才能完成。相较之下,主题依托模式指导下的ESP课程虽然涉及部分专业知识,但最终教学目标仍然是以提高学生的语言能力为主,涉及到的专业知识比较浅显易懂,语言教师可以通过查阅资料、与专业教师沟通等手段弥补自身专业知识的不足。

由此可见,CBI主题依托模式无论从对语言或内容的侧重程度上,还是从对学习者以及教师的要求上来看,都是五种模式中最适合我国大学英语课堂的教学手段,也是与ESP教学契合度最高的教学模式。

三、CBI主题依托模式在ESP教学中的应用

目前,国内很多学者开始关注CBI理论,一些学者专注于将CBI理论应用于英语专业教学的领域[15],另一些学者则关注CBI在非英语专业教学环境下的应用[16]。无论是英语专业教学还是非英语专业教学,大多数研究关注较为宏观的层面,比如CBI的理论介绍、课程体系及教学模式的构建等,对于CBI在某一学科上的具体应用研究相对较少。本研究将从较为微观的层面出发,以“科技英语”课程为例,以CBI主题依托模式构建为切入点,探索CBI在ESP教学中的具体应用。

(一)“科技英语”课程介绍

“科技英语”是我校大学英语教学的ESP课程之一,性质为专业基础必修课,开课时间为本科第四学期,授课对象为本校部分理工类专业的大二学生,共计16学时。我校的大学英语采用“EGP+ESP”的课程体系,EGP覆盖大学英语教学的前三个学期,在具备一定的大学英语学习基础后,学生在第四学期转向ESP课程学习。“科技英语”的教学目标为培养学生掌握基本的科技英语阅读和学术写作技巧,完成从通用英语转向专业英语学习的过渡,同时也为今后运用英语进行行业内交流奠定基础。

(二)6T教学法在科技英语中的应用

为了增加CBI模式的可操作性,Stroller & Grabe提出了第一个主题依托模式的系统化教学框架,即6T教学法[17]。6T分别代表:主题(theme)、话题(topic)、文本(text)、线索(thread)、任务(task)、过渡(transition)。笔者以“科技英语”课程为例,以6T教学法为框架,阐释CBI主题依托模式的具体应用,课程安排见表1,具体内容如下。

第一,主题(theme)设计。主题是CBI教学模式中的核心概念,是组织主要课程模块的中心思想,主题的选择要基于学生的兴趣和需求[18]。在“科技英语”课程开设之前,研究组对我校理工专业的学生通过问卷、访谈进行了需求调查。结果显示,大部分学生对与自己专业具有相关性的主题更感兴趣。比如对能源化学与工程、新能源科学与工程专业的学生来说,能源主题为首选话题,而对环境科学工程专业的学生来说,他们则更倾向于与环境、自然相关的话题。由于本校理工类专业众多,除了依据学生需求外,专业的覆盖面也列为选定主题的重要参考依据。基于此,最后拟定的4个主题为:环境、能源、植物和生物技术。

第二,话题(topic)讨论。话题是主题的细化和延伸,为文本的选择和任务的设置提供依据。本研究将4个主题进一步细化为9个话题,每一个话题紧紧围绕主题并对主题进行深入挖掘。比如,环境主题可以分为地球的环境现状、环境对经济社会的影响以及环境保护。在讨论环境对经济社会的影响时,学生首先阅读文本,总结环境对经济社会影响的几个方面:对自然界生态多样性的影响、对全球食物供给的影响、对海洋渔业的影响以及对人类疾病自然灾害的影响等。学生通过对话题的讨论,不但形成了对主题具体的、系统化的理解,也锻炼了对信息进行归纳、诠释和评估的能力。另外,教师也可以根据具体情况,对其中的子话题进行延伸。例如,在谈及环境破坏会促使流行病的发生时,教师列举并介绍了黑死病、疟疾、埃博拉等传染病的产生及影响,以此为引子,激发学生对COVID-19的产生以及可能对人类社会造成的影响进行激烈讨论。在对话题层层深入、抽丝剥茧的过程中,学生对语言形式的关注更多来源于理解或表意的需求,语言学习也不再是简单的形式操练。

表1 “科技英语”课程设置情况表Tab.1 Course design of “English for Science and Technology”

第三,文本(text)选择。文本的选择要按照真实性、丰富性和可交际的原则进行。根据拟定的4个主题,研究团队从《科技英语阅读》中拟定8篇与主题相关的文章并收录至校本教材,每个主题包含2篇文章,Section A精读文章和Section B补充阅读。此外,从广义上说,文本不仅指文字材料,也可以指音频和视频。授课教师需要在文字材料的基础上增加其他的视听材料,使文本更具丰富性和交际性。针对本课程的4个主题,笔者选择的视听材料均来自于本族语者,形式从MV、电影、TED演讲到BBC纪录片,丰富多样。

第四,线索(thread)衔接。线索将主题串联起来以达到总体一致和连贯。贯穿本课程主题的主线为“生态”,无论是能源、植物,还是生物技术,都与生态环境有着密切的关系。同时,线索也是串起各个小话题的主线,使各个小话题围绕一个主题工作。比如“环境”主题下面的几个话题可以用“社会责任感”这个线索相连,只有具备社会责任感的公民才会关注环境的现状,深入分析环境对经济社会的影响并呼吁大家保护环境。贯穿能源主题的线索为“事物的两面性”,即无论何种能源,皆有利弊。植物和生物技术的主题线索分别为“生物与自然的关系”和“科技与人类的关系”。

第五,任务(task)设置。任务是在语言教学中开展的与语言学习直接相关的活动。通过任务,教师不但可以培养学生的语言能力,也可以使学生积累与内容相关的主题知识。以能源主题为例,学生需要以小组为单位完成“能源项目展示”的任务,分别介绍太阳能、风能、地热能的作用以及各种能源的适用环境和工作原理。展示任务结束后,各小组向其他小组推销一种由该能源设计的产品,并说出其相较于传统能源的至少两种优势。学生在完成任务的过程中既锻炼了英语的应用能力,增加了学科主题知识,同时也提高了思辨能力和团队合作能力。

第六,过渡(transition)自然。过渡是一个主题中各个话题间的自然衔接,教师要引导学生在各个话题之间进行自然转换。比如植物主题中,从话题“植物生存的必要条件”出发,引导学生思考“当必要条件产生变化时,植物会有什么不同表现”,从而过渡到下一个话题“植物与环境的关系”。在讨论“替代性能源的发展”话题时,教师拓展核能相关知识,介绍切尔诺贝利核事故以及近年核污染区出现野生动物的新闻。通过新闻中Robert Baker教授所说“The world’s worst nuclear power plant disaster is not as destructive to wildlife populations as are normal human activities”,引发学生再次联想第一单元的“环境”主题,讨论人类与自然及其他野生动物相互依存的关系。

(三)教学效果反馈

课程结束后,教师通过调查问卷及访谈了解学生对本课程的教学效果反馈情况。调查共发放问卷117份,回收问卷117份,均为有效问卷。调查结果显示,学生对于CBI主题依托教学模式的整体满意度较高,其中34.2%的学生非常满意,61.5%的学生基本满意,4.3%的学生不太满意。此外,在提升学习兴趣、帮助掌握知识与技能以及对将来行业内交流的影响等几个维度上都得到了较好的评价结果。96.6%的学生认为CBI教学有助于提升他们对于科技英语的兴趣,97.4%的学生认为CBI教学可以帮助他们更好地掌握与科技英语相关的知识和技能。在后续作用方面,75.2%的学生预测本课程将有助于未来用英语进行专业领域的交流。调查问卷中的开放性问题以及师生访谈的结果再次印证了绝大部分学生对于该教学模式的认可度。比如很多学生提到了“收获很大”,“学到了好多知识”,“对以后专业学习有帮助”,“口语和词汇量有所提升”等方面。但是,也有部分学生提到“有些跟不上”,“课时过少”等问题。不过,综合来看,CBI模式在科技英语教学中的应用初步取得了良好的效果及满意度。

四、结束语

本研究根据CBI主题依托教学模式,利用“6T”路径设计ESP“科技英语”课程,将英语语言教学融入到英语主题内容的学习中。从学生的课堂参与度来看,语言教学与学科内容的有效结合极大地提高了学生学习英语的积极性。对课程效果的调查分析显示,本课程能够基本满足学习者语言与学科知识学习的需求,大大提高了学生的语言学习动力。另外,本研究也存在一定不足,比如ESP课程的有限教学时间不能确保教学任务的充分展开,对于部分学生来说,运用英语进行学科知识的讨论与交流仍然具有一定的挑战性。因此,今后的ESP课程应该保证充分的学时数,并根据不同学科调整教学内容与难度,充分利用CBI主题教学模式的优势促进ESP的教学效果。