写作是一次角色扮演

2021-06-30谷立立

文|谷立立

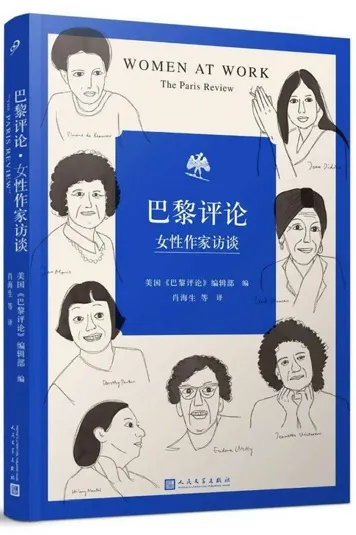

[美]《巴黎评论》编辑部 编

肖海生等 译

人民文学出版社

出版:2021年2月

定价:65.00元

在谈论写作的时候,希拉里·曼特尔提到了一个词“扮演”。对她来说,历史从来不是遥不可及的物事,哪怕没有近距离接触人物的机会,她也可以靠想象来完成。于是,写作就成了一次角色扮演:如果不能时常“在内心扮演它们”,那又如何能够写成文字?甚至,曼特尔完全有理由说上一句,“我知道生活在克伦威尔的皮囊下面是什么感觉”。正是有了这样细致的想象,才有了《提堂》和《狼厅》的诞生。然而,这是不是说,优秀的作家也是优秀的演员,尤其是对女作家而言。

常言说,三个女人一台戏,那么,16个女人聚在一起,又该是多么宏大的场面?《巴黎评论·女性作家访谈》(以下简称《女性作家访谈》)正是如此。如果不是碰巧翻开了这本书,普通读者一定不会知道他们熟悉的女作家,只要从幕后走到前台,就有了这样一副面孔:有的拼命吐槽,有的耐心解释,有的滔滔不绝,有的点到即止,所说的都不过是有关写作的那些事儿。那么,什么是写作?或者说,我们是否要绕过长期以来贴在女作家身上的性别标签,单纯去谈论一部文学作品:如何创作,受到谁的影响,成书过程中有过怎样的波折,它对作家本人意味着什么。

然而,这个问题又是难以回答的。毕竟,在文学的世界里并不存在理性的、量化的指标。即使针对同一个命题,不同时代的不同作家也会写出截然不同的作品,更何况这只是一次访谈。于是,基于文学的对谈,往往是顾左右而言他,抓住细枝末节穷追不舍。而被记者、作家反复念叨着的,也只能是与文学有关的一切:写作的周边,或者“写作的周边”的周边。甚至,借由这些步步为营的对谈,《女性作家访谈》更是把16位女作家不为人知的另一面,翻了个底朝天。

伊萨克·迪内森对四周环境(天空、月亮、博物馆的雕像、墙上挂歪的画)的兴趣,远远超过了面前的采访者;珍妮特·温特森说她是文学圈的局外人,在诺大的伦敦找不到自己的位置;相比于文学,玛丽莲·罗宾逊对宇宙学和“量子实相理论”更有心得;多萝西·帕克笔下所有人物的姓名,都来自电话簿和报纸的讣告栏;为了抵御强烈的思乡之情,琼·狄迪恩大学毕业后开始写她的第一本小说,在此之前写作对她来说,曾经是一件很让人灰心的事……换句话说,如果人类已经可以在一粒天体尘埃上找到观察宇宙边缘的方法,那么为什么不能从作家访谈中,读出更多的言外之意?

毕竟,当下这个世界已经很少有人会像“可怜”的福楼拜那样,“在地板上踱来踱去,花三天时间思索那个恰切的词语”,哪怕是书中这些心细如发的女作家。写作就是一种诉求,装满了她们内心的渴求。比如女性主义。今时今日,“男女平等”的观念早已深入人心,但文学圈中人仍然用如此可笑的称呼来打发女作家。试想,如果文学是“不带偏见”的用词,编者又为何要急于表露心迹,编撰一部《女性作家访谈》?于是,在遵照惯例完成了“为什么写”“为谁而写”“怎样去写”的经典问题之后,记者们就不约而同地向受访者抛出了“女性写作”的杀手锏。

不幸的是,就连这个问题也是无解的。因为最让女作家们揪心的,不是如何像男作家一样写作,而是如何与他们一起共享一整片文学天空,而不必在意作品究竟是姓“男”还是姓“女”。抛开对“主义”的联想,格蕾丝·佩雷的一句话完美地阐释了女性写作的由来,也更切中女作家的小心思。在她看来,写作没有性别之分,男性可以书写女性,女性也可以书写男性。唯一的区别在于对真相的把握,“男人往往根本就没有了解女性生活的真实就下笔去写女人,更有甚者,他们对女性现实的日常生活压根不感兴趣”。

问题是,既然文学作品注定是无性别的,那么由文学创作引发的“傲慢与偏见”也该是不分男女的。纵观《女性作家访谈》,不难发现这样一个事实:曾经在男作家当中盛行的种种恶习(偏见、刻薄、文人相轻),竟然一个不少地被女作家拿了过来,并以相似的形式在女性写作江湖中流传开来。比如尤瑟纳尔。她的访谈就像是她一生写作的总结陈词,既充满真知灼见,更不乏凌厉言辞。她承认雨果是个“奇才”,哪怕他“也有写得不好或者辞藻浮夸的”。但她对亨利·詹姆斯并无好感。因为就像毛姆所说,詹姆斯好比登山者,“全身装备地去攻克喜马拉雅山,却一路走上了贝克街(伦敦市区的一条街道)”。

另一方面,尽管声称不接受采访,埃莱娜·费兰特的名字还是出现在《女性作家访谈》的目录中。不仅如此,面对采访者费里一家三口(桑德罗、桑德拉,以及他们的女儿埃娃)的连环追问,这位匿名作家非但没有退缩,反而越战越勇、对答如流。同样是亨利·詹姆斯,到了费兰特这里,就成了她的良师益友。她反复强调文学的真实性,“就我所知,真诚是一种折磨,也是文学上深入挖掘的动力。作家一辈子都在努力,就是想找到一些合适的表达工具”。

然而,阅读詹姆斯的小说《中年人》,却让费兰特明白了一个道理:她的寻找注定是徒劳无功的。因为詹姆斯早就真诚地把真相放到了她面前:每个全身心投入写作的人,都会像小说主角一样发出哀叹,“在他最成功时,他已经快要死了,他希望还有机会再尝试一次,看自己是不是能够做得更好”。而费兰特之所以隐去身份,既不是因为出版的作品不多,“害怕没有达到男性写作的水准”,更不是因为畏惧“应该付出更多努力,写出一定水准的作品,让男性写作无法轻视”的高标准。

她很清楚,一位写作的女性“唯一应该考虑的事情是把自己所了解的、体会的东西讲述出来,无论美丑,无论有没有矛盾,不用去遵照任何准则,甚至不用遵从同一个阵线的女性”。甚至,她还把写作当成了某种程度的救赎,“需要极大的野心,需要摆脱各种偏见,也需要一个有计划的反抗”。这意味着,如果写作是一次角色扮演,费兰特汲汲以求的就是做回自己。只是,这个目标太过宏大,难以实现。或许,在未来的某一天,当我们不再沉迷于为“作家”这种词汇加上性别的限定,费兰特(以及其他女作家)的反抗,才能真正地落到实处。■