运动状态下基于性别差异的人体热舒适研究

2021-06-25高云飞余佳宁宋文馨翟永超

高云飞,余佳宁,宋文馨,倪 红,刘 琳,翟永超

(1. 广东工业大学 土木与交通工程学院,广东 广州 510006;2. 广东工业大学 建筑与城市规划学院,广东 广州 510090;3. 广东省建筑设计研究院有限公司,广东 广州 510010;4. 西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安 710055)

近年来,我国相继出台了《体育发展十三五规划》和《“健康中国”2020规划纲要》等文件,进一步推动了健身人群规模的扩大和健身产业的发展。然而,由于运动状态热舒适基础研究相对滞后,目前,运动类建筑室内热舒适环境参数的设置大多参考人体在静坐状态下的研究成果;此外,因男女生理构造的差异导致的不同热舒适需求也经常被忽略,并产生一系列“空调战”等性别矛盾问题。相较于室外热舒适性大多受自然环境等不可控因素的影响[1-2],既有建筑的室内热舒适性已被证明能通过改变室内环境参数获得较好的改善,并产生良好的节能效益[3-4]。为此,运动状态下男女在生理和心理上的热响应差异所导致的室内热舒适特性具有深入研究的意义和价值。

关于不同性别对室内环境的热响应问题,国内外已有若干研究。20世纪40年代,Hardy[5]对男女在冷热环境下的热响应研究显示了女性通过皮肤温度可以更好地适应环境参数变化,她们在寒冷环境下的热感觉比男性更舒适。随后Fanger[6]和Olesen[7]研究发现男女在偏好温度上没有显著差异,但女性拥有更低的皮肤温度和蒸发散热量;还有研究表示女性对非舒适温度更为敏感[8-10]。Beshir[11]通过对男女在23.3~43.3 ℃下的主观反应的研究发现女性普遍偏好更高的温度,这与Griefahn[12]和Karjalainen[9]的研究结果一致。此外,其他研究也发现女性在寒冷环境下的不满意率和中性温度都更高[13-16],而在炎热环境下这种差异则不明显[17-18]。

以上研究虽着眼于男女在热响应上的性别特征,却缺乏对运动状态下人体生理和心理热响应的关注,其针对舒适温度的求解往往是基于固定的、非连续设置的环境参数,而未考虑受试者在运动过程中基于自身热舒适状态的环境参数需求,这会带来一定的误差且缺乏更为直观的动态变化认识。因此,针对以往研究的不足,本文采用受试者在人工气候室内进行室内温度自主调控的方法,分别针对3种不同活动强度下男女的生理和心理反应特性进行分析,探讨运动状态下性别因素驱动的热舒适特性,为营造运动类建筑的室内环境提供理论依据。

1 研究方法

1.1 实验概述

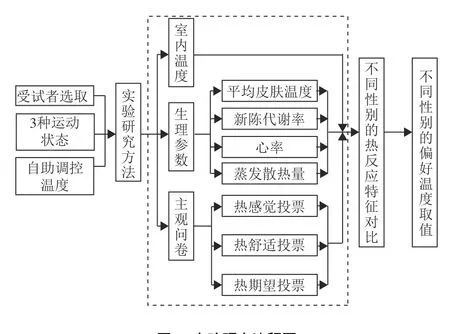

本文选取了不同性别的受试者,通过在人工气候室3种运动状态下自主调控温度的实验,对室内温度、人体生理参数、热舒适主观问卷等方面进行分析统计,讨论并对比不同性别热响应下的热舒适特性及热偏好温度设置,实验研究流程如图1所示。

图1 实验研究流程图Fig.1 Chart of experimental study

本实验在西安建筑科技大学的人工环境气候室中进行。如图2所示,该气候室包括两相邻房间,A室尺寸为3 m(长)×2.1 m(宽)×2.4 m(高),室内温度的控制精度在0.2 ℃以内,相对湿度的控制精度为5%,风速在0.1 m/s以下。B室尺寸为4.5 m(长)×3.9 m(宽)×2.7 m(高),室内初始设定温度为26 ℃。A室的布置参照健身房内部形式,以降低实验环境对受试者心理的影响。图中红色圆点为室内温度、相对湿度和风速的测试点。

图2 气候室平面图和实验现场图Fig.2 The climate chamber and experimental site

参与实验的受试者为男女各10名,表1统计了受试者的基本信息。本实验的受试者均为在校学生,无严重疾患病史。在参加实验前正常作息,无主观不适,未服用药物,测试前24 h内禁止饮酒、吸烟以及饮用茶、咖啡等刺激性饮料。实验期间受试者统一服装热阻为为0.0465m2·K/W(棉质短袖上衣、棉质短裤、短袜以及运动鞋)。每位受试者参加3次实验,实验工况设置如表2所示。每次实验有1名受试者参加,受试者可独立调控环境温度以保持运动过程中的热舒适度。实验开始前对受试者进行实验流程的讲解并使其熟悉实验操作,以确保正式实验的流畅进行。

表1 受试者身体测量数据统计(均值±标准差)Table 1 Statistics of anthropometric information of participants (mean ± SD)

表2 实验工况设计(均值±标准差)Table 2 Test conditions under three activity levels (mean ± SD)

实验过程中使用空气温湿度记录仪(TD/TR-72ui,精度±0.3 ℃)分别记录室内温度和相对湿度,同时保证辐射温度(天建华仪/HQZY-1,精度±0.3 ℃)、风速(天建华仪/WFWZY-1,精度±0.05 m/s)的连续测量与记录。

实验开始前将A、B室温度均设定为26 ℃,为预测平均投票值(Predicted Mean Vote,PMV)对应为0时的中性温度。单次实验时长为2 h,受试者提前30 min到达实验室并佩戴好仪器。在B室静坐20 min以消除先前活动的影响,随后进入A室进行调温实验,在走步机上以预设步速(4,5,6 km/h)走步60 min,全程每10 min进行一次主观问卷投票。走步过程中可随时根据自身感受对室内温度进行调控,控制器面板为触控屏,标注着“热一点” “不变”“冷一点”3个选项,其中“热一点”“冷一点”选项单次触控可使室内温度升高或降低0.5 ℃。在走步阶段的第50、60 min时分别称量体重一次,计算二次测量的体重差,二次称量之间保持原步速行走并不得擦汗。最后一次称量结束后进行至少10 min新陈代谢率的测量,测量新陈代谢率时走步步速不变。图3为实验节点控制图。

图3 实验节点控制图Fig.3 The experimental procedure

1.2 生理参数测量

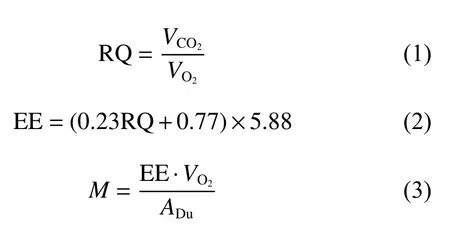

新陈代谢率在实验阶段的最后10 min内利用便携式新陈代谢测量仪Cosmed K5(精度VCO2± 0.01%,VO2± 0.02%)进行测试。每次测试前对K5进行校准,通过仪器的呼吸面罩采集受试者呼出气体并进行混合室分析,得出氧气消耗量 (VO2)、二氧化碳产生量(VCO2),并根据式(1~3)计算得出新陈代谢率为

其中,M为人体新陈代谢率,W/m2(其中1 met = 58.2 W/m2);RQ为呼吸商,无量纲;VCO2为二氧化碳产生量,W/L;VO2为氧气消耗量,W/L;EE为代谢当量;ADu为人体体表面积,m2。

蒸发散热量的测量采用高精度电子秤(PESA CB 2.2-100,量程0~100 kg,精度±2 g)称取受试者达到平衡状态后10 min内的体重变化。并根据公式(4)进行计算:

利用皮肤温度传感器(Ibutton DS1923-F5#,Wdsen,-20~85 ℃,±0.5 ℃)和皮肤湿度传感器(Ibutton DS1923,Wdsen,0~100%,±5%),以30 s为时间间隔,保持实验全程数据的自动记录。实验人员于预暴露前10 min将传感器用医用胶布粘贴在受试者前胸、上臂、大腿前方与小腿侧面,同时利用皮筋将其固定在身体另一侧相应位置。通过式(5)计算得到平均皮肤温度:

其中,tsk为平均皮肤温度,℃;t1,t2,t3,t4分别代表胸部、上臂、大腿和小腿的皮肤温度,℃。

使用心率带(Polar H10)对受试者心率进行测量。实验前准备阶段为受试者佩戴心率带,通过手机控制软件对心率带进行设定,保证实验全程数据的记录。

1.3 主观问卷投票

主观问卷设置为每10 min自动弹出,受试者在平板电脑上点触答案。热感觉投票设置为连续滑动标尺,共分9级。热舒适投票采用断裂标尺,正值段代表受试者满意程度,负值段代表受试者不满意程度,同时受试者对热期望值进行了投票。问卷设置如图4所示。

图4 主观问卷投票电子版截图Fig.4 Electronic screenshot of subjective questionnaire voting

2 结果与分析

2.1 不同运动工况下的男女调控温度与偏好温度

本实验由受试者根据自身热舒适需求实时自主调温,图5展示了人工气候室所有受试者在不同运动状态下自主温度调控后的瞬时室温变化情况。表3显示了运动开始后人工气候室内温度的均值分布。

表3 不同运动工况下男女调控温度(均值±标准差)Table 3 Ambient temperature under three walking speeds (mean ±SD)

图5 不同运动工况下男女瞬时自主调温控制下的室内温度变化图Fig.5 Ambient temperature variations over time under three walking speeds

图5结果显示,在3种工况下,运动开始后,男女自主调控的室内温度都在逐渐下降,说明随着活动的持续男女都更偏好较低的温度;其中女性的调控温度值基本都比男性高。走步速度为4 km/h时,女性调控温度比男性平均高出0.72 ℃,运动过程中出现的最大差值达到1.83 ℃;5 km/h工况时女性比男性平均高出0.51 ℃,最大差值为0.98 ℃;6 km/h工况时女性比男性平均高出0.4 ℃,最大差值为1.44 ℃。

本文将受试者最后5 min的调控温度取均值,定义为受试者的偏好温度。在走步速度为4,5,6 km/h工况下,男性的偏好温度分别是22.4,22.6,21.7 ℃,女性为24.0,22.9,22.6 ℃。从结果看,女性的偏好温度均高于男性,且随活动强度的增大而变低,这与以往的文献结果一致。本文中6 km/h工况下的代谢率为2.9 met,而其他文献在对应代谢率下的研究结果均显著低于本文的偏好温度,如Jaax[19]得到的人体中性温度为16 ℃,Nielsen等[20]得到的为19 ℃,王海英等[21]得到的为14.3 ℃。不同于本文中受试者的自主调温,以上研究结果均是通过热感觉与设定的固定非连续室内温度值和活动量之间的关系分析得出,从而可能导致预测结果存在偏差。本实验中的自主调温方法能够较为直接地反应受试者对环境温度的动态热需求,这可能是本文结果与其他研究结果不一致的原因。

2.2 不同运动工况下的男女生理参数特性

本文对不同运动状态下男女的平均皮肤温度、心率、新陈代谢率、蒸发散热量这4个生理参数进行了对比分析,具体如下。

2.2.1 心率

实验中各工况下男女心率随时间变化情况如图6所示。在各工况下,女性的心率都高于男性。随着活动的持续,男女的心率都能在10 min左右达到稳态值,男性的心率比女性更快达到稳态值。对心率进行双因素方差分析,结果显示相同步速下,男女心率分布基本都出现了显著的差异(P<0.05),在6 km/h工况下差异尤为明显(P<0.0001)。4km/h工况下,男性和女性的心率均值为(88.68 ± 1.81)和(101.76 ± 1.93) 次/min,5 km/h时男性和女性的心率均值为(97.58 ±2.32)和(108.16 ± 2.38) 次/min,6 km/h时男性和女性的心率均值为(101.62 ± 3.24) 和(126.52 ± 5.33) 次/min。心率本质上反映了活动的剧烈程度和人身体的血液需求量,同等步速下女性心率高于男性,说明女性的身体素质普遍低于男性,心脏负荷大于男性,在活动量增加时这种差异更为明显。

图6 不同运动工况下男女瞬时心率变化Fig.6 Heart rate variations over time under three walking speeds

2.2.2 平均皮肤温度

实验中平均皮肤温度随时间的变化情况如图7所示。在预暴露过程中,男女之间的平均皮肤温度都在32~34 ℃之间。运动开始后,随着周围温度的降低,3个工况下男女的平均皮肤温度都随之下降。双因素方差分析显示,3种工况下男女之间的平均皮肤温度并无显著差异。

图7 不同运动工况下男女平均皮肤温度变化Fig.7 Mean skin temperature variations over time under three walking speeds

如图8所示,4 km/h工况下最终平均皮肤温度为(32.64 ± 0.65) ℃(男),(32.64 ± 0.61) ℃(女);5 km/h工况下最终平均皮肤温度为(32.64 ± 0.65) ℃(男),(32.57 ± 0.74) ℃(女);6 km/h工况下最终平均皮肤温度为(32.77 ± 0.82) ℃(男),(32.59 ± 0.56) ℃(女)。双因素方差分析结果显示,在走步速度相同时,不同性别的平均皮肤温度分布都无显著差异(P>0.9)。这与以往针对静坐状态下关于男女平均皮肤温度不同的结论有所区别。

图8 不同运动工况下男女平均皮肤温度对比Fig.8 Mean skin temperature under three walking speeds

2.2.3 新陈代谢率

新陈代谢率表征着人体的产热量。不同活动水平下男女之间的新陈代谢率分布情况如图9所示。

图9 不同运动工况下男女新陈代谢率对比Fig.9 Mean metabolic rate under three walking speeds

可以看出,随着活动量的增加,男女的代谢率都随之增长。然而双因素方差分析显示,相同活动量下的男女之间的新陈代谢率并无明显差异(P>0.8),说明在活动量相同时,男女之间都有着相似的新陈代谢率。4 km/h工况下,男性和女性的新陈代谢率均值为(3.08 ± 0.30)和(2.89 ± 0.37) met,5 km/h工况时男性和女性的新陈代谢率均值为(3.65 ± 0.32)和(3.63 ±0.62) met,6 km/h工况时男性和女性的新陈代谢率均值为(4.88 ± 0.57)和(4.86 ± 0.71) met。根据以往研究[22-23],男性的基础代谢率高于女性,这是由女性更高的体脂率和不同激素水平造成的。而在本实验中活动量增加后,男女的代谢率都处在了相同水平,可能是因为肌肉活动成为了主要的产热源,男女之间生理上的差异影响被削弱了。

2.2.4 蒸发散热量

不同活动水平下蒸发散热量的分布情况如图10所示。可以看出,在3种活动量都相同时,男女之间的蒸发散热量并无显著差异(P>0.05)。

图10显示了4 km/h工况下,男性和女性的蒸发散热量均值分别为(59.44 ± 29.28)和(34.32 ± 18.82) W/m2,5 km/h工况时男性和女性的蒸发散热量均值分别为(79.69 ±2 1.95)和(63.16 ± 12.76) W/m2,6 km/h工况时男性和女性的蒸发散热量均值分别为(109.89 ±20.61)和(94.18 ± 25.13) W/m2。汗液在人体皮肤表面吸收汽化潜热而转变为气态,水蒸气分子由此扩散到空气中,本质上可看成是温差造成的热传递过程;男女之间蒸发散热量的无差异结果可能与皮肤和空气之间的水蒸气压力差相近有关。

图10 不同运动工况下男女蒸发散热量对比Fig.10 Mean evaporative heat loss under three walking speeds

2.3 不同运动工况下的男女主观反应分析

本文对不同运动工况下男女的主观热感觉、热舒适、热期望进行了对比分析,具体如下。

2.3.1 热感觉投票

各个工况下的热感觉投票变化曲线如图11所示。预暴露时,3种走步速度下男女的热感觉投票均处于0(不冷不热)~1(稍暖)之间,活动开始后,4 km/h工况下的男女热感觉依旧分布在0(不冷不热)~1(稍暖)之间,5 km/h和6 km/h的热感觉变化也不大,处在0(不冷不热)~2(暖)之间,男女之间无显著差异(P>0.5)。说明受试者通过调控温度可以使自己始终保持在不冷不热和暖的热感觉之间。

图11 不同运动工况下男女瞬时热感觉投票变化图Fig.11 Thermal sensation variations over time under three walking speeds

2.3.2 热舒适投票

图12显示了各个工况下的热舒适投票(Thermal Comfort Votes,TCV)变化曲线。预暴露期间的男女热舒适投票均处于1(比较舒服)~3(舒服)之间,随着活动的持续,其整体热舒适投票稍有下降,但仍然稳定在1(比较舒服)~3(舒服)之间,男女之间无显著差异(P>0.5)。

图12 不同运动工况下男女瞬时热舒适投票变化图Fig.12 Thermal comfort variations over time under three walking speeds

将运动开始后(t≥0)的热感觉(Thermal Sensation Votes,TSV)和热舒适取均值并进行回归,结果如图13所示,并得到回归方程为

图13 男女热感觉与热舒适投票关系图Fig.13 The relationship between thermal comfort and thermal sensation

从回归方程结果可知,热感觉与热舒适投票之间具有良好的线性关系。热感觉相同时,女性的热舒适投票低于男性,说明同等热感觉下女性热舒适性更低,这与以往研究结果类似[13,17,20]。另外,女性的斜率大于男性,说明在热感觉变化时,女性对热舒适的感受更敏感。受试者通过自主调温使自己始终保持在舒适状态中,故热舒适和热感觉在大于0的区间内呈简单的线性关系,此时热感觉越高,热舒适投票越低。当热感觉在0.5附近时,男女的热舒适性相似。

2.3.3 温度热期望投票

各工况下男女热期望百分比随时间变化如图14所示。按照步速由小到大(4 km/h→5 km/h→6 km/h)进行排序,男性期望温度不变的占比为72.9%→74.3%→47.1%,女性期望温度不变的占比为68.6%→70%→70%;男性期望温度低一些的占比为27.1%→25.7%→52.9%,女性期望温度低一些的占比为31.4%→30%→30%。值得注意的是,3种步速下女性的热期望投票变化都很小,而男性在6 km/h工况下期望产生了较大变化,说明女性对环境的适应性相对较强。

图14 不同运动工况下男女瞬时热期望投票变化图(上区间代表男性,下区间代表女性)Fig.14 Percentage of thermal preference variations over time under three walking speeds (The upper area represents males and the lower area represents females)

3 讨论与分析

国际健身协会(International Fitness Association,IFA)[24]曾根据美国职业安全与健康管理局(Occupational Safety and Health Administration,OSHA)和美国运动医学学院的的标准,提出有氧运动和举重区域(约2.6~4.6 met)的温度应控制在18.3~20 ℃之间,瑜伽区(约2.1 met)的温度应不高于26.7 ℃。该标准存在3个问题:(1) 运动区域的划分不够合理,同区域涵盖的代谢率范围较为宽泛;(2) 设定温度显著低于本研究所得的偏好温度,造成能源浪费;(3) 忽视性别因素驱动的热舒适差异,未能关注不同人群的热需求。

针对以上规范的不足,结合Ainsworth的《身体活动纲要》[25]和本实验的研究结果,对相关规范作出修正和完善:2.9 met活动区域(有氧运动、抗阻训练、韵律操)应当进行性别分区,男性区域温度可设置为22 ℃左右,女性区域为24 ℃左右;3.6 met活动区域(功率车、椭圆机)可以不用考虑性别差异,温度设置为22.5~23 ℃左右;4.8 met(跑步机、健美操、有氧舞蹈、举重)活动区域中男性区可设置温度为21.7 ℃左右,女性区设置为22.6 ℃左右。条件有限的情况下则应当根据不同活动的主要参与人群进行设置以满足主体的热需求。

综上可知,尽管运动状态下的男女有着相似的生理和心理热响应特征,两者的偏好温度却仍然存在一定的差异。在运动类建筑中针对不同的运动强度进行男女偏好温度的设置有利于满足不同人群的热需求并且降低建筑的能耗,同时还能对尚不完善的相关规范进行合理建议和补充。因此,针对性别因素驱动的热舒适差异进行合理的温度分区设置具有重要的节能意义。

4 结论

本文选取了3种活动强度,通过让受试者依据主观热舒适需求进行自主调控温度的方式,结合生理参数测量和主观问卷投票的方法,对不同性别人群的生理和心理热响应特征进行分析,讨论了运动状态下性别因素驱动的热舒适差异,得到如下结论。

(1) 除心率外,平均皮肤温度、新陈代谢率、蒸发散热量、热感觉、热舒适等参数中均未观察到明显的性别差异。其中,女性在不同运动状态下的热期望基本不变;相同热感觉下,女性的热舒适度更低,她们对热舒适的变化也更加敏感。

(2) 走步速度为4,5,6 km/h工况下,女性偏好温度分别比男性高出1.6,0.3,0.9 ℃。而在2.9 met左右活动强度下,男性和女性的偏好温度分别为22.4 ℃和24 ℃,均显著高于以往研究的中性温度。

(3) 通过与当前相关规范的对比可知,根据不同性别针对不同的运动状态对运动类建筑进行室内温度的分区设置,可显著提高室内设置温度,在满足不同性别人群的热需求基础上也能减小建筑能耗,最终为当前规范提供借鉴和参考。