金融风险视角下金融杠杆对经济增长的影响研究

2021-06-22黄倩李江城熊德平

黄倩 李江城 熊德平

摘 要:基于中国2005—2018年省级面板数据,实证分析金融杠杆对经济增长和金融风险的影响,并从“银行信贷渠道”和“资产价格渠道”检验金融风险对金融杠杆与经济增长的门槛效应。研究表明:宏观杠杆率与经济增长存在显著的倒“U”型关系,与金融风险存在显著的“U”型关系,且杠杆率波动加大会减缓经济增速并加大金融风险;不同部门和地区金融杠杆水平及其合理杠杆区间有较大差异;金融风险具有门槛效应,当其累积超过一定水平后,杠杆率的上升对经济增长没有促进作用,反而会造成负向冲击。因此,金融杠杆调控应根据各部门和地区的实际情况采取动态和差异化的策略,防止金融杠杆波动过大引致经济下滑和金融不稳定。

关键词:金融杠杆;经济增长;金融风险

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)04-0078-17

金融杠杆是金融实现资金融通功能的重要手段,能够帮助资金需求者运用借贷获得的资金完成各类投资和交易,从而发挥资金配置功能。金融杠杆手段的运用可以放大投资和交易的金额,使预期收益和风险同时增加,适当的金融杠杆对于企业、政府和家庭降低投资消费约束、提高收入和增加市场活力,从而促进经济增长具有重要作用,但过高的金融杠杆会集聚经济泡沫,导致整体金融风险升高,甚至会造成经济金融危机。因金融杠杆过高引起的高负债、过度资产证券化以及资产价格泡沫等问题已成为诱发金融危机的重要因素,因而受到各国高度关注[1-3]。2008年以前,以美国、欧洲为代表的发达经济体的杠杆率增加较快,而2008年以后,以中国为代表的新兴经济体杠杆率增加较快,杠杆率的大幅提升使得金融机构大量投资于高风险的资产组合,给经济增长带来了较大不确定性[4]。

我国金融杠杆问题已引起国家层面的高度关注。自2015年末起,金融杠杆调整策略先后经历了“一般性去杠杆”、“企业去杠杆”和“结构性去杠杆”三个阶段。2015年12月,“去杠杆”作为“三去一降一补”的任务之一,首次在中央经济会议上被提出;2016年,中央经济工作会议明确“去杠杆”要在控制总杠杆率的前提下,把降低企业杠杆率作为重中之重,强调要规范政府举债行为;2018年,为打好防范化解金融风险攻坚战,中央进一步提出“结构性去杠杆”,在维持总杠杆率平稳的前提下,将国有企业去杠杆作为重中之重。通过一系列杠杆调整策略的实施,我国宏观杠杆率和企业杠杆率均有所下降。但由于2019年以来严峻的国际形势以及2020年新冠肺炎疫情的冲击,在经济下行和银行信贷增加的共同影响下,宏观杠杆率有所反弹,这说明金融杠杆调整需要在“防风险”与“稳增长”目标之间进行权衡。中国人民银行发布的《中国金融稳定报告》显示,截至2019年末,我国宏观杠杆率为254.4%,较2018年上升约5个百分点,比2008—2016年年均约10个百分点的涨幅明显下降,宏观杠杆率过快增长的势头得到遏制。目前,我国宏观杠杆率略低于发达国家杠杆率,但高于发展中国家190%的平均杠杆率。我国非金融企业部门、住户部门和政府部门的分部门杠杆率分别为152%、49%和36%;非金融企业部门杠杆率远高于OECD国家90%的阈值,居世界前列。历史经验表明,作为防风险重要手段的“去杠杆”常伴随着经济增速的放缓,甚至还有可能会出现流动性紧缺,引致金融系统风险。与此同时,好的“去杠杆”策略则能促进经济金融经历短暂的阵痛后实现转型升级。那么,金融杠杆、金融风险与经济增长之间的影响效应和作用机制如何?我国宏观杠杆率和各部门、各地区的杠杆率如何通过差异化调节助推经济高质量发展?对这两个问题的回答,有助于理清金融风险视角下我国金融杠杆发展规律及其对经济增长的影响,并从宏微观层面为结构性杠杆调控提供政策参考。

一、相关文献综述

本研究的目的是探究金融杠杆对经济增长和金融风险的影响及金融风险在金融杠杆与经济增长中的作用机制。因此,这里主要围绕宏观杠杆率与经济增长和金融风险的关系以及宏观杠杆率的金融风险传导机制,对相关文献进行回顾和述评。

(一)金融杠杆与经济增长

金融杠杆是连接金融与经济的重要纽带。杠杆率的公式为债务总额/国民生产总值,反映了金融部门信用创造对经济发展的影响。一些学者证实了宏观杠杆率与经济增长或衰退有密切关系。金融部门杠杆率与经济增长之间存在长期顺周期性[5]。宏观杠杆率的提高不仅能够提高投资率、促进经济增长,而且可以促进资源的跨部门优化配置、降低经济的波动性,特别是对于产业更加多样化、资本密集型行业在经济产出中占比较高的国家更是如此[6-7]。当企业杠杆率较低时,其与投资效率和投资回报之间存在正反馈效应,杠杆率增加有助于缓解权益资本约束,对经济增长有正向作用,而当企业杠杆率超过一定水平后,会抑制企业投资,进而对经济发展造成负面影响[8]。在经济扩张过程中,杠杆率会上升,而杠杆率上升到一定程度时会触发约束效应,引致投资者卖出资本,使得资产价格下降,并通过“费雪通货紧缩机制”使信贷、抵押资产的价格和投资呈螺旋式下降,从而对经济产生较大的负面冲击,即金融杠杆与经济增长呈倒“U”型[9]。多数基于跨国面板数据的实证研究也支持金融杠杆与经济增长呈倒“U”型关系,即在金融杠杆到达临界点之前,杠杆率的提高有利于经济增长,而超过临界点后,杠杆率的继续上升会阻碍经济增长[10-12]。金融杠杆对经济增长的促进作用会随着金融效率的提高和金融结构的优化而增强,但会随着金融规模的扩大而减弱[9]。

(二)金融杠杆与金融风险

2008年全球金融危机爆发后,越来越多的学者发现过高的杠杆率会加大金融风险,甚至引发金融危机[13-14]。与此同时,杠杆率波动也会对金融风险产生正向冲击,杠杆率波动幅度越大,金融系统越不稳定,伴随而来的金融风险也越大[4,15]。学者们主要从如下方面分析了金融杠杆与金融风险之间呈现正向关系的原因:一是经济繁荣使金融机构借贷和投机增加,导致杠杆率上升,此时,货币当局会通过货币约束来抑制金融杠杆,去杠杆将造成金融机构借贷的坏账率增加和投机损失,从而加大金融风险[16]。二是随着杠杆率的上升,债务人的还债压力会逐渐增大,金融风险也将不断累积,当杠杆率超过某个阈值时,将对经济金融的稳定性造成负向冲击[14]。三是高杠杆金融机构之间持有相互关联的投资组合,投资组合之间具有相互依賴性,投资活动也受到资本约束的限制,致使资产价值变化具有“多米诺骨牌”效应。如果某家金融机构的资产恶化,其他金融机构的杠杆约束也会恶化,从而引起资产的抛售,迫使金融机构去杠杆和去投资,导致信贷紧缩和流动性不足,加之杠杆率的大幅波动会增加金融风险,从而易引发金融危机[15]。

(三)金融杠杆的金融风险传导机制

金融杠杆主要通过“银行信贷渠道”和“资产价格渠道”传导金融风险,从而影响经济增长。“债务—通缩”理论认为,债权人的过度负债会导致其在偿还债务时倾向于廉价出售资产,进而引发资产价格下降,触发持续的通货紧缩[17]。当投资者运用金融杠杆从信贷市场上贷款购买资产或仅对负债承担有限责任时,投资者会更加偏好于投资风险资产,这易引起资产泡沫,一旦资产价格崩溃,将引发大规模违约行为,从而影响金融稳定[13]。“信贷繁荣”泡沫破灭后的持续去杠杆将抑制企业投资和家庭消费,这会进一步增加金融风险和减缓经济复苏[18]。学者们实证研究的结果同样支持金融杠杆膨胀与资产价格泡沫存在显著的正相关关系,并验证了金融加速器效应的存在[19]。金融危机前宽松的信贷环境和较多的投资机会引发了投资热潮,导致宏观杠杆率和资产价格大幅提高,资产泡沫逐渐形成。此时,若发生金融机构个体冲击或是货币当局采取紧缩性政策,就易造成资产泡沫破灭、财富大幅缩水,并引发金融危机[20]。

(四)简要评述

现有文献主要基于美国或跨国数据分析了金融杠杆对金融风险和经济增长的影响,而对其中的内在传导机制研究较少。我国金融杠杆的产生和累积有自身的背景和特点,并且各部门利用金融杠杆的程度和目的以及各地区的金融市场发达程度都有较大的差异,导致各部门、各地区之间的杠杆水平和杠杆结构差异较大,这可能会造成我国金融杠杆对经济增长和金融稳定的影响及其背后的传导机制与其他国家相比有所差异。因此,研究我国金融杠杆对经济增长和金融稳定的影响及机制,并针对“稳增长”与“防风险”双目标提出优化金融杠杆的政策建议,具有重要的现实意义。

与已有文献相比,本文的贡献主要体现在以下方面:一是利用省际面板数据度量了我国的宏观杠杆水平以及非金融企业、家庭和地方政府三部门各自的金融杠杆水平,在衡量金融风险时不仅选取传统的银行不良贷款率作为其代理指标,而且构建了各省份层面的股票价格指数波动率作为其代理指标,从而更为全面地从银行和证券两个层面考察我国的金融风险。二是采用系统GMM估计方法实证分析了宏观杠杆率以及非金融企业、家庭和地方政府的杠杆率对经济增长和金融风险的影响,并针对我国“稳增长”和“防风险”双目标,识别出达到双目标的金融杠杆合理区间。三是从“银行信贷渠道”和“资产价格渠道”检验金融风险对金融杠杆与经济增长关系的门槛效应。

二、指标选取与模型设定

(一)指标选取

1.被解释变量

经济增长(Y)。本文使用GDP增长率和人均GDP增长率来度量经济增长,前者反映了一个国家或地区总财富创造的增长速度,后者反映了单个个体财富创造的增长速度。

金融风险(R)。我国的金融体系以银行业为主导,银行不良贷款率是反映银行整体风险水平的最核心指标,因此,本文选取银行不良贷款率从“银行信贷渠道”来衡量金融风险。另外,股票价格是资产价格的最主要代表,且股票市场是经济的晴雨表。随着经济全球化影响的不断加深以及我国资本市场的逐步开放,股票市场在金融体系中扮演着越来越重要的角色,而股市风险主要由股票价格指数来衡量。因此,本文选取股票价格指数波动率从“资产价格渠道”来衡量金融风险。

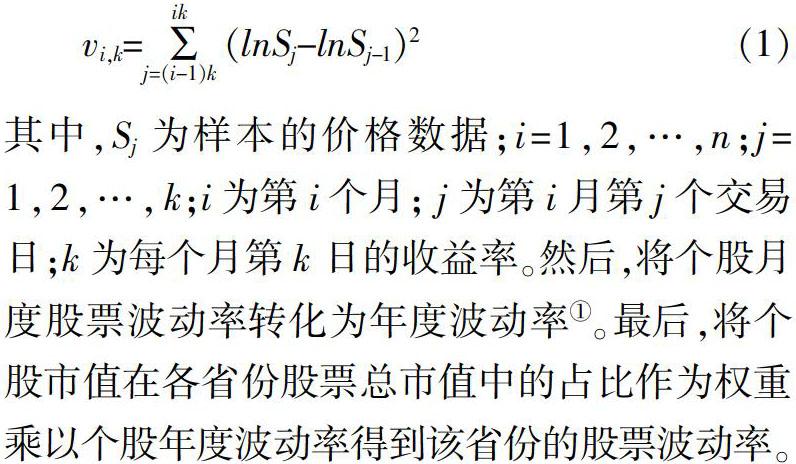

股票价格指数波动率的测算方式如下:首先,我们通过每日股票价格指数收益率,基于已实现波动率的方法[21],计算出月度股票价格指数波动率,具体方法如下:

其中,Sj为样本的价格数据;i=1,2,…,n;j=1,2,…,k;i为第i个月; j為第i月第j个交易日;k为每个月第k日的收益率。然后,将个股月度股票波动率转化为年度波动率①。最后,将个股市值在各省份股票总市值中的占比作为权重乘以个股年度波动率得到该省份的股票波动率。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为金融杠杆水平。首先,从宏观上测算整体杠杆水平,选取私人部门信贷总额与政府债务之和在GDP中的占比来衡量宏观杠杆率(lev),该比率越大,说明宏观杠杆率越高。然后,考虑到金融杠杆主要由企业、家庭和地方政府部门的负债程度共同决定,而各部门主体之间杠杆率差距较大,因而有必要分析其对经济增长和金融风险影响的异质性。本文分别测算了非金融企业、家庭和地方政府的杠杆率及其波动情况。非金融企业杠杆率(enlev)为非金融企业贷款余额在GDP中的占比;家庭杠杆率(ctlev)为住户贷款余额在GDP中的占比;政府杠杆率(golev)为地方政府债务余额在GDP中的占比,由于地方政府债务的权威数据难以获得②,因而需要选取合适的代理变量。本文用市政领域的固定资产投资支出③与地方政府可用收入④差额来衡量地方政府债务[22]。最后,考虑到金融杠杆对经济增长和金融风险的影响可能是非线性的,以及杠杆率波动的影响,本文还将在模型中引入杠杆率的平方项(lev2)和波动项vol。关于杠杆率波动的衡量,对杠杆率求HP滤波,得到其周期性波动项(cycle),然后取绝对值,这个绝对值即杠杆率波动[15]。

3.控制变量

参照相关文献的做法,加入工业化程度、资本形成率、储蓄率、人口增长率、城镇化水平等变量作为控制变量[2,12]。

(二)数据来源

考虑到2005年是我国深化经济体制改革的重要一年,如实行了股权分置改革和人民币汇率形成机制改革,开启了商业银行股份制改革等,这些会对我国经济主体发展方式和融资决策产生重要影响,并综合研究实际和数据可得性,本文选取2005—2018年全国30个省份(除西藏之外)的面板数据作为研究样本。金融风险、宏观杠杆率、非金融企业杠杆率及家庭杠杆率等指标的测算数据来源于Wind数据库和CSMAR数据库。经济增长水平、地方政府杠杆、工业化程度、资本形成率和人口增长率的数据主要来自2005—2018年全国及各省份的统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、固定资产投资统计年鉴和财政统计年鉴,少数省份个别年份数据存在缺失时,根据其变化规律进行推算补齐。上述各变量的符号和计算方法如表1所示。

表2(下页)是变量的描述性统计结果。可以看出,2005—2018年我国GDP增长率和人均GDP增长率保持高速增长,平均值分别为10.7%和9.8%;总体来看,银行不良贷款率较低,平均为3.8%,股票价格指数波动率较高,平均为58.2%;从金融杠杆指标来看,我国宏观杠杆率平均为119.2%,最小值为5.5%,最大值为258.5%,平均波动率达4.4%。其中,非金融企业杠杆率最高,平均值为96.5%,家庭和政府部门的平均杠杆率分别为22.8%和21.7%。目前我国金融杠杆的形成主要来自企业部门,这也可以一定程度上解释为什么国家在“去杠杆”任务中把降低企业杠杆率作为重中之重。

(三)模型设定

1.动态面板模型

首先,考察金融杠杆率及其波动对经济增长的影响。借鉴以往文献的做法,构建如下形式的一般面板模型:

接下来,为了检验金融杠杆对金融风险的影响,本文构建以下模型:

其中,Ri,t表示金融风险,其值越大,表示金融风险越高,其他变量同式(2)。

模型(2)、(3)为静态面板估计模型。经济增长率和金融风险会由于惯性或部分调整效应,使得过去的表现对其当前表现产生显著影响,因此,本文在解释变量中加入滞后一期的被解释变量对模型作进一步估计,此时,基本模型如下:

在面板模型(4)和(5)中,解释变量包含了被解释变量的滞后项。对于动态面板数据,由于被解释变量Yi,t、Ri,t是其随机扰动项εi,t的函数,导致Yi,t-1、Ri,t-1也可能与随机扰动项相关,且模型具有横截面相依性,从而使得最小二乘法、极大似然估计以及面板模型(包括固定效应模型和随机效应模型)都存在不同程度的(渐进)偏倚(Nickell偏倚)和组内估计量不一致的问题。针对这一情况,为了获得有效的估计量,本文将采用系统广义矩估计(System Generalized Method of Moments,简称系统GMM)对基本模型进行估计,选择内生变量lev、lev2和vol的滞后项作为工具变量,该方法可有效避免内生性问题。同时,本文还使用“WC-Robust Standard Error”估计方法得到稳健标准误,从而保证回归结果更可靠。

2.面板门槛模型

一般而言,合理的金融杠杆水平有助于促进经济增长,但当杠杆率达到一定水平后,可能会造成金融风险的大幅上升,从而使金融杠杆对经济增长的影响发生变化。这意味着金融杠杆对经济增长的影响可能存在一个门槛值,当金融风险没有达到这一门槛值时,金融杠杆的提高有利于促进经济增长;反之,当金融风险超过门槛值后,则会抑制金融杠杆对经济增长的促进作用,甚至对经济增长产生较大的负面影响。本文将检验是否存在这一门槛特征。已有研究多使用分组或交叉项检验进行门槛研究,但这两种方法都无法对门槛值的正确性以及门槛效应进行显著性检验,而Hansen在1999年提出的门槛回归模型能够较好地克服以上两种方法的不足。基于此,本文将借鉴Hansen的面板门槛模型对门槛值进行估计,其基本思想是将门槛值作为一个未知的变量纳入模型中,构建不同区间下解释变量系数的分段函数,并对门槛值和门槛效应进行估计和检验。具体模型如下:

模型(6)的估计包含三个步骤:第一步,根据 R进行逐点回归,对门槛值及相关控制变量的系数进行估计,并把最小残差平方和对应的R值作为门槛值γ。第二步,检验门槛模型的显著性,采用自抽样法(Bootstrap)获得其渐进有效分布,然后构造其p值判断是否拒绝原假设H0∶α2=α3,若拒绝原假设,则可判断门槛效应显著。第三步,检验门槛值的有效性和置信区间,使用极大似然估计函数来检验,若接受原假设H0∶=γ0,则门槛值有效,并通过构造极大似然比LR統计量来估计门槛值γ的置信区间。

三、金融杠杆对经济增长的影响

(一)宏观杠杆率对经济增长的影响

表3(下页)估计了宏观杠杆率对经济增长的影响,其中,列(1)—(3)的因变量为GDP增长率,列(4)—(6)的因变量为人均GDP增长率。列(1)和列(4)的控制变量只包括被解释变量的一阶滞后项和核心解释变量(即宏观杠杆率lev、宏观杠杆率的平方lev2以及宏观杠杆率波动vol)的基本回归结果。而列(2)—(3)和列(5)—(6)则是在基本回归的基础上逐步加入了经济、金融和社会三个层面的相关控制变量后的回归结果。

从表3的结果可以看出,当被解释变量为GDP增长率时,宏观杠杆率的系数在1%或5%的置信水平下显著为正,而宏观杠杆率平方的系数在5%或10%的置信水平下显著为负,说明宏观杠杆率与GDP增速之间存在倒“U”型关系,即随着宏观杠杆率的提高,GDP增速先上升后下降,存在一个拐点,在拐点之前,GDP增长率会随着宏观杠杆率的提高而上升,在拐点之后,GDP增长率会随着宏观杠杆率的提高而下降。根据最完整的回归方程测算,拐点的位置在宏观杠杆率达到229.4%时出现。与此同时,宏观杠杆率波动系数在1%的显著水平下为负,表明宏观杠杆率波动的加大会对一国经济造成负向冲击,导致经济增长率下降。

当被解释变量为人均GDP增长率时,宏观杠杆率的系数在5%的置信水平下显著为正,而宏观杠杆率平方的系数在10%的置信水平下显著为负,说明宏观杠杆率与人均GDP增长率之间的关系依然为倒“U”型。与此同时,宏观杠杆率波动的系数在1%的显著水平下为负,表明宏观杠杆率波动的加大对人均GDP的增长率同样造成负向冲击。这一结论与被解释变量为GDP增长率时的结果基本一致。根据最完整的回归方程测算,拐点的位置出现在宏观杠杆率达到224%时。2018年,宏观杠杆率超过拐点的地区包括青海、甘肃、北京,分别为234.9%、232.5%、229.7%①。

上述结果在逐步加入控制变量后未发生显著变化,且所有回归方程都通过了AR(2)检验和Sargan检验,说明工具变量选择恰当且不存在二阶自相关,表明估计结果是稳健有效的。从控制变量来看,工业化程度系数显著为正,说明工业化程度的提高对GDP增长率和人均GDP增长率都有促进作用;贸易开放度系数显著为正,说明促进对外贸易有利于我国经济增长,这也可以一定程度上解释我国加入WTO后经济的高速增长;人口增长率系数显著为正,说明人口增长率提高可通过“人口红利”效应和人力资本积累效应提高GDP增长率和人均GDP增长率。

(二)非金融企业杠杆率对经济增长的影响

表4(下页)估计了非金融企业杠杆率对经济增长的影响。从表4的结果可以看出,非金融企业杠杆率的系数在1%的置信水平下显著为正,而非金融企业杠杆率平方的系数在1%或5%的置信水平下显著为负,说明非金融企业杠杆率与GDP增速之间呈现倒“U”型关系。非金融企业杠杆率与人均GDP增速之间亦呈倒“U”型关系。随着非金融企业杠杆率的提高,GDP增长率和人均增长率先上升后下降。与此同时,非金融企业杠杆率波动的系数在1%或5%的置信水平下显著为负,表明非金融企业杠杆率波动的加大会对一国经济造成负向冲击,导致GDP增长率下降。根据最完整的回归方程测算,非金融企业杠杆率对GDP增长率和人均GDP增长率影响的拐点位置分别在152.6%和155.1%时出现。我国大部分地区的非金融企业杠杆率在2015年或2016年达到顶峰,随着我国一系列“去杠杆”政策的出台,各地区该指标明显下滑。截至2018年末,非金融企业杠杆率超过拐点的地区包括青海、甘肃和北京,分别为195.1%、172%和165%。上述结果在逐步加入控制变量后未发生显著变化,控制变量对非金融企业杠杆率的影响与对宏观杠杆率的影响一致,且所有回归方程都通过了AR(2)检验和Sargan检验,说明工具变量选择恰当且不存在二阶自相关,表明估计结果是稳健有效的。

(三)家庭杠桿率对经济增长的影响

表5估计了家庭杠杆率对经济增长的影响。从表5的结果可以看出,家庭杠杆率的系数在1%或10%的置信水平下显著为正,而家庭杠杆率平方的系数在1%或10%的置信水平下显著为负,说明家庭杠杆率与GDP增速之间呈现倒“U”型关系。家庭杠杆率与人均GDP增长率之间亦呈现倒“U”型关系。随着家庭杠杆率的提高,GDP增长率和人均增长率呈现先上升后下降的特征。与此同时,家庭杠杆率波动的系数在1%或5%的置信水平下显著为负,表明家庭杠杆率波动的加大同样会对一国经济造成负向冲击,导致GDP增长率和人均GDP增长率同时下降。根据最完整的回归方程测算,家庭杠杆率对GDP增长率和人均GDP增长率影响的拐点位置分别在52.3%和62.6%时出现。2018年,家庭杠杆率超过拐点的地区包括浙江和重庆,分别为75.7%和57%。上述结果在逐步加入控制变量后未发生显著变化,且所有回归方程都通过了AR(2)检验和Sargan检验,说明工具变量选择恰当且不存在二阶自相关,表明估计结果稳健有效。

(四)地方政府杠杆率对经济增长的影响

表6估计了地方政府杠杆率对经济增长的影响。从表6的结果可以看出,地方政府杠杆率的系数在1%或10%的置信水平下显著为正,而地方政府杠杆率平方的系数显著为负,说明地方政府杠杆率与GDP增速之间也呈现倒“U”型关系。地方政府杠杆率与人均GDP增长率之间亦呈现倒“U”型关系。随着地方政府杠杆率的提高,GDP增长率和人均增长率呈现先上升后下降的特征。根据最完整的回归方程测算,地方政府杠杆率对GDP增长率和人均GDP增长率影响的拐点位置分别在56.1%和50.8%时出现。2018年,地方政府杠杆率超过拐点的地区包括贵州、江苏、山东和青海,分别为59.9%、61.5%、73.9%和76.3%。上述结果在逐步加入控制变量后未发生显著变化,且所有回归方程都通过了AR(2)检验和Sargan检验,说明工具变量选择恰当且不存在二阶自相关,表明估计结果稳健有效。

四、金融杠杆对金融风险的影响

表7给出了金融杠杆对金融风险影响的估计结果,其中列(1)—(4)的被解释变量为银行不良贷款率,列(5)—(8)的被解释变量为股票价格指数波动率,对应的核心解释变量分别为宏观杠杆率、非金融企业杠杆率、家庭杠杆率和地方政府杠杆率。

当被解释变量为银行不良贷款率时,宏观杠杆率和各部门(除地方政府部门外)杠杆率的一次项系数均显著为负,二次项系数显著为正,说明随着杠杆率的上升,银行不良贷款率先下降后上升,宏观杠杆率和各部门(除地方政府部门以外)杠杆率与金融风险的关系表现为“U”型。根据模型(5)测算,拐点的位置分别在宏观杠杆率为140.4%、非金融企业杠杆率为124.4%、家庭杠杆率为48%时出现,即过高的杠杆率会加大金融风险。与此同时,除地方政府杠杆率外,其他部门杠杆率波动的系数在1%或5%的置信水平下显著为正,表明宏观杠杆率和各部门(除地方政府部门外)杠杆率波动的加大会增加一国金融风险。

当被解释变量为股票价格指数波动率时,除地方政府杠杆率外,其他部门杠杆率的一次项系数显著为负、二次项系数显著为正,说明宏观杠杆率和各部门(除地方政府部门外)杠杆率与金融风险的关系呈“U”型。根据模型(5)测算,拐点的位置分别在宏观杠杆率为140%、非金融企业杠杆率为140%、家庭杠杆率为48.2%时出现。与此同时,宏观杠杆率波动与非金融企业杠杆率波动的系数分别在5%、1%的置信水平下显著为正,表明宏观杠杆率波动或非金融企业杠杆率波动的加大会增加股票价格指数波动率,对金融稳定造成负向冲击,加大金融风险。这一结论与被解释变量为银行不良贷款率时的结果基本一致。表7中所有回归方程都通过了AR(2)检验和Sargan检验,说明工具变量选择恰当且不存在二阶自相关,表明估计结果是稳健有效的。

五、金融风险对金融杠杆与经济增长关系的门槛效应检验

合理的金融杠杆有助于促进经济增长,但过高的金融杠杆会导致金融风险增加,甚至诱发金融危机,从而对经济增长产生负面影响。这里从“银行信贷渠道”和“资产价格渠道”检验金融风险对金融杠杆与经济增长关系的门槛效应。

首先对模型(6)进行门槛条件检验,以确定门槛模型的具体设定形式。从表8(下页)的门槛检验结果可以看出,以金融风险作为门槛变量时,单门槛、双门槛、三门槛检验均在1%或5%的显著性水平下显著,本文选用三门槛模型进行分析。

接著对三门槛模型的门槛值及置信区间进行估计,结果如表9(下页)所示。以risk为门槛变量时,对应的三门槛估计值为0.016、0.044和0.101;以volatility为门槛变量时,对应的三门槛估计值为0.177、0.384和0.801,且门槛估计值对应的似然比均处于95%置信区间内,即接受门槛估计值等于实际门槛值的原假设。

从表10(下页)的门槛模型估计结果可以看出,不同金融风险下宏观杠杆率对经济增长的影响存在一定差异。从“银行信贷渠道”来看,当risk≤0.016时,lev系数为0.017,在5%水平上显著,表明此时增加宏观杠杆率能够促进经济发展。以2018年数据为例,有北京、上海、重庆等9个省份处于此阶段。当0.016

六、结论与政策建议

本文基于中国2005—2018年省级动态面板数据,实证考察金融杠杆对经济增长与金融风险的影响,在此基础上,从“银行信贷渠道”和“资产价格渠道”检验了金融风险对金融杠杆与经济增长关系的门槛效应。通过研究得到以下结论:第一,宏观杠杆率与经济增长存在显著的倒“U”型关系,与金融风险存在显著的“U”型关系。若以最常用的GDP增长率为经济增长的考察指标,以银行不良贷款率为金融风险的考察指标,则宏观杠杆率对经济增长与金融风险影响的拐点分别为229.4% 和140.4%,因此,宏观杠杆率对经济增长与金融风险的影响可分为三个区间:Ⅰ区为当宏观杠杆率≤140.4%时,随着宏观杠杆率的上升,经济增长速度加快,金融风险降低;Ⅱ区为当宏观杠杆率∈(140.4%,229.4%]时,宏观杠杆率上升仍可促进经济增长,但金融风险逐渐加大;Ⅲ区为当宏观杠杆率>229.4%时,宏观杠杆率上升将减缓经济增长,并加大金融风险。第二,分部门来看,非金融企业和家庭部门杠杆率与经济增长呈倒“U”型关系,与金融风险呈“U”型关系。非金融企业杠杆率拐点位置分别为152.6%和124.4%,家庭杠杆率拐点位置分别为52.3%和48%;地方政府杠杆率对经济增长影响呈倒“U”型,拐点位置为56.1%,对金融风险的影响不显著。第三,无论是宏观杠杆率波动的加剧,还是非金融企业、家庭部门的杠杆率波动加剧,都会对经济增长和金融稳定同时产生负向冲击,减缓经济增长,增加系统性金融风险。第四,无论是“银行信贷渠道”,还是“资产价格渠道”,金融风险都对金融杠杆与经济增长具有门槛效应。在一定金融风险水平(risk≤0.044或volatility≤0.384)下,宏观杠杆率的增加有助于促进经济增长,但当金融风险累积超过一定水平(risk>0.044或volatility>0.384)后,宏观杠杆的上升对经济增长不再具有促进作用,反而会对经济增长造成负向冲击。

基于以上结论,提出如下建议:

第一,防止杠杆率大幅波动引发经济金融系统性风险。金融杠杆调控应从总量控制和结构优化两方面入手,尽可能采取循序渐进策略,既要防止总杠杆率上升过快,又要防止金融杠杆急速下降。同时,需要特别关注非金融企业、家庭和地方政府等部门杠杆率的可持续性和内部协调,处理好储蓄、投资和消费之间的关系,避免由于单一部门杠杆风险过高或调整过快而引发系统性风险。

第二,坚持结构性、差异化的杠杆调控策略。要正确认识金融杠杆对经济增长和金融风险影响的非线性特征,防止“一刀切”,充分考虑地区差异,坚持“因地施策、区别对待和分类指导”的原则,依据地区金融状况采取针对性的金融杠杆调控策略,把提高杠杆效率作为核心,将调控企业杠杆,尤其是将调控国有企业杠杆作为重中之重,加快僵尸企业的出清,防止形成“大而不倒”的预期。对于债务风险偏高的国企,应在市场化前提下通过业务重组、债转股等方式降低金融杠杆,对产能过剩、技术含量过低、不经济和不环保等发展潜力较低的企业实施去杠杆,而对符合国家战略布局的企业以及高新科技企业给予资金和政策支持,以达到“稳增长”和“防风险”的双重目的。

第三,强化金融杠杆预警机制,筑牢金融风险“防火墙”。应从中央到地方建立自上而下的金融杠杆预警机制,完善对地区金融杠杆的测度和监控。在测度地方政府金融杠杆时,要充分考虑地方政府隐性存量债务的风险,以及债务硬性约束和软性约束之间的关系。此外,在将存量指标作为金融杠杆调整策略依据的同时,考虑增量金融杠杆的调整策略,从而提高金融杠杆测度的准确性,确保及时动态调整宏观杠杆率以适应经济发展和金融稳定之需,在此基础上,为各地区采取差异化的金融杠杆调控策略提供依据。

第四,明确政府职责,加强制度化建设。一方面,应强化市场化手段在经济金融运行中的主导地位,减少政府对企业的直接干预,继续深化国有企业改革;另一方面,政府应当构建公平竞争的制度体系,如加强投资者保护,加大对民营企业合法权益的保护力度,健全知识产权制度和侵权赔偿制度。为促使企业采取市场化、多元化的方式分散融资风险,应加快完善直接融资市场,构建多层次的资本市场体系,健全完善信息披露制度和股权退出机制,同时,充分发挥政府引导作用,推进资金脱虚向实。

参考文献

[1]WAGNER W. Diversification at financial institutions and systemic crises[J]. Journal of Financial Intermediation, 2010(3): 373-386.

[2]王爱俭,杜强.经济发展中金融杠杆的门槛效应分析——基于跨国面板数据的实证研究[J].金融评论,2017(5):18-27.

[3]刘立新,李鹏涛.金融供给侧结构性改革与系统性金融风险的防范[J].改革,2019(6):84-91.

[4]BHATTACHARYA S, TSOMOCOS D P, GOODHART C, et al. Minskys financial instability hypothesis and the leverage cycle[Z].LSE Financial Markets Group Paper Series Special Paper, 2011, No. 202.

[5]ADRIAN T, SHIN H S. The shadow banking system: implications for financial regulation, federal Reserve Bank of New York, staff report NO. [J]. Ssm Electronic Journal, 2009.

[6]ACHARYA V V, GALE D, YORULMAZER T. Rollover risk and market freezes[J]. The Journal of Finance, 2011, 66(4): 1177-1209.

[7]MANGANELLI S and POPOV A. Financial development, sectoral reallocation, and volati-

lity: international evidence[J]. Journal of International Economics, 2015, 96(2): 323-337.

[8]刘一楠.企业杠杆、企业投资与供给侧改革——基于面板双门限回归模型的微观证据[J].上海经济研究,2016(12):120-129.

[9]MENDOZA E G. Sudden stops, financial crises, and leverage[J]. The American Economic Review, 2010, 100(5): 1941-1966.

[10] LAW S H, SINGH N. Does too much finance harm economic growth?[J]. Journal of Banking & Finance, 2014, 41: 36-44.

[11] ARCAND J L, BERKES E,PANIZZA U. Too much finance? [J]. Journal of Economic Growth, 2015, 20 (2): 105-148.

[12] 马勇,陈雨露.金融杠杆、杠杆波动与经济增长[J].经济研究,2017(6):31-45.

[13] ALLEN F, GALE D. Bubbles and Crises[J]. The Economic Journal, 2000.

[14] 李揚,等.中国主权资产负债表及其风险评估(下)[J].经济研究,2012(7):4-21.

[15] 马勇,田拓,阮卓阳,等.金融杠杆、经济增长与金融稳定[J].金融研究,2016(6):37-51.

[16] MINSKY H P.The financial instability hypothesis[Z]. The Jerome Levy Economics Institute Working Paper, 1992, No. 74.

[17] FISHER I. The debt-deflation theory of the great depression[J]. Econometrica, 1933(1): 337-357.

[18] MIAN A, SUFI A, VERNER E. Household debt and business cycles worldwide[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2017(4): 1755-1817.

[19] 陈雨露,马勇,徐律.老龄化、金融杠杆与系统性风险[J].国际金融研究,2014(9):3-14.

[20] BORDO M D. An historical perspective on the crisis of 2007-2008[Z]. NBER Working Paper Series, Working Paper, 2008. No. 14569.

[21] MCALEER M, MEDEIROS M C. Realized volatility: a review[J]. Econometric Reviews, 2008, 27(1-3):10-45.

[22] 吕健.影子银行推动地方政府债务增长了吗[J].财贸经济,2014(8):38-48.

(责任编辑:许志敏)