易地扶贫搬迁社区治理与社会工作干预

——基于会泽县木城社区的实践

2021-06-21徐兴文

徐兴文,刘 芳

(1.云南民族大学 党政办公室,云南 昆明 650504;2.曲靖师范学院 法律与公共管理学院,云南 曲靖 655011)

一、服务背景

2021年2月25日习近平主席在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话中指出,“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列……790万户、2568万贫困群众的危房得到改造,累计建成集中安置区3.5万个、安置住房266万套,960多万人‘挪穷窝’,摆脱了闭塞和落后,搬入了新家园。”易地扶贫搬迁作为扶贫策略与路径的重要选择,为脱贫攻坚战的胜利做出了巨大贡献。早在2001年《国家计委关于易地扶贫搬迁试点工程的实施意见》中就对易地扶贫搬迁的双重目标与价值给予了肯定,“易地扶贫搬迁,亦称生态移民,通过对生活在不适宜人类生存地区的贫困人口实施搬迁,达到消除贫困和改善生态的双重目标”。[1]伴随脱贫攻坚工作的圆满收官与乡村振兴战略的催动,创新少数民族地区农村社会治理模式,激发农民的潜能与内生发展动力,攻克诸如易地扶贫搬迁过程中的农户生计问题、社会适应问题以及农村社区、扶贫安置社区的发展问题成为新时代乡村振兴的重要内容。社会工作作为现代社会系统的重要组成部分,在解决社会问题、应对社会风险、增加社会资本与促进社会协调、促进社会稳定与社会和谐等方面发挥着重要的作用。探索社会工作推动易地扶贫搬迁社区治理中的工作路径与价值,不仅是巩固脱贫攻坚成效的重要举措,也是开启社会工作助力乡村振兴的重要尝试。

本研究选取云南省会泽县扶贫搬迁安置点木城社区作为项目实施点,旨在探究社会工作在易地扶贫搬迁社区治理中的干预路径与模式。云南会泽地处乌蒙山主峰地段,境内山高、坡陡、谷深,山区面积达95.7%;“十三五”期间,约有38万人居住在深山区、石山区、高寒冷凉地区、泥石流滑坡地带,其中,贫困群众有4.2万户12.25万人,脱贫成本高、难度大,然曲靖市会泽县易地扶贫搬迁政策的实施,规划建设安置点125个,安置105068人,其中建档立卡贫困人口83627人。会泽县易地扶贫搬迁模式在成功解决“一方水土养不了一方人”难题上有了新的突破。但伴随搬迁而来的,诸如扶贫搬迁对象社会适应与社会融入、就业问题、子女入学、留守儿童与老年人等问题严重制约着搬迁社区的发展以及扶贫搬迁的政策效果的显现。发挥社会工作专业优势,探索社会工作在有效介入搬迁扶贫工作,促进扶贫模式由输血式向造血式改变,巩固脱贫成果与防止返贫的社区治理模式与思路势在必行。

本研究以曲靖市会泽县木城社区社会工作实践作为案例,探索社会工作在易地扶贫搬迁中的工作模式与路径,以其为后续易地扶贫搬迁社区发展、乡村振兴工作的推进提供指导与借鉴。

二、需求分析

会泽县钟屏街道木城社区位于会泽县新城易地扶贫搬迁安置点,该社区是以易地扶贫搬迁群众为主体成立的自治组织,临G85渝昆高速公路,地理位置优越,交通条件便捷,基础配套设施齐全,于2019年9月挂牌成立,位于会泽县城西南面,钟屏街道东部,距县城3公里,海拔2088米,辖区面积3平方公里,辖惠仁园、惠德园、惠丰园三个园区,截止2020年6月,该社区人口共计2454户9077人,全部都是建档立卡贫困户,易地搬迁社区居民人群高度集中。木城社区为钟屏街道新建社区,搬迁安置共涉及18个乡镇202个村委会625个村民小组。从年龄比例结构看,该社区人口在0-5周岁320人,6-15周岁1400人,16-59周岁5999人,60岁及以上1358人。从就业情况看,整个社区整户无劳动力的涉及257户642人,有劳动力的家庭户涉及人口4391人、部分丧失劳动力的家庭户涉及803人。实现转移就业4340人,主要转移至省外490人、县外省内2041人、县内1804人、国外5人。从就学情况看,目前就读小学的学生数量661人、初中434人、职中93人,高中143人,大学137人,主要就读的中小学集中在县城与乡镇。从特殊群体情况看,木城社区有残疾687人,其中重度残疾315人;精神病人92人,重度精神病87人,需兜底保障的15户35人。截止2020年6月本社区“吃低保”的有1473人,其中A类200人、B类978人、C类295人。木城社区作为易地搬迁安置小区的典型与代表,在社区基础设施建设方面有了良好的基础,目前社区设施相对健全,设有爱心超市、同心讲堂、同心少儿艺体中心、同心老年艺体中心等一系列社区服务设施,为整个社区建设与社会工作服务入驻奠定了良好的物质基础。

经前期实地调查走访与座谈,发现木城社区居民历经搬迁安置后,由村民转变成为城市新居民,在丧失土地等生产生活资料的前提下,外出务工成为搬迁民众生计的主要来源,本地外出务工劳动力4340人,占总劳动力的83.56%。外出务工在增加家庭收入、维持家庭生计、巩固脱贫效果中发挥着重要作用,但随着外出务工潮的出现,相伴而生的留守儿童、留守老人以及留守妇女群体扎根在社区,成为社区发展中的难题。

因此本项目是基于木城社区三留守人群开展的社会工作服务项目,旨在促进三留守人群的健康发展与社会适应、搭建其社会支持网络,促进搬迁地社会治理,巩固精准扶贫效果。

三、服务目标

本项目的总目标是基于会泽县易地搬迁木城社区存在留守儿童健康与保护问题、妇女家庭教育与生计就业问题以及留守老人的社会适应等问题开展社会工作服务,致力于发展搬迁群众的社会适应能力,搭建搬迁群众的社会支持体系,实现对搬迁居民的赋权与增能,促进易地扶贫搬迁社区治理,巩固精准扶贫的成果。

本项目的具体目标主要包括三个方面:一是满足搬迁儿童心理健康和成长发展的需求,项目坚持以社会工作专业的价值为指导、科学的理论为基础,运用专业方法和技巧针对儿童的生理、心理、社会化发展等开展多元化的儿童社会工作服务,营造良好的社会环境,促进儿童的健康成长与自我发展。二是激发搬迁地留守妇女潜能,提升其家庭教育能力以及就业创业意识与技能,促进妇女的增能与发展;三是开展搬迁老人陪伴与社会支持计划,帮助老年人重新整合生活的意义,发掘老年人的兴趣爱好搭建自助互助小组,丰富易地搬迁地老人生活,增强其自助互助能力,提升生活幸福感。

四、服务过程

本项目针对易地搬迁社区儿童、妇女以及老年人开展心理健康、就业指导与就业能力提升以及老年关怀与社会支持发展计划,采用整合的社会工作方法,融个案工作、小组工作以及社区工作于一体,开展了具体社会工作实践。实施过程中,尤其注意社会工作专业方法的灵活运用。同时项目组注重对项目的过程评估,加强社会工作过程中服务对象的参与和增能。项目实施周期为2020年3月到12月,项目具体实施过程包括:

(一)志愿者队伍及项目组成员能力建设

志愿者队伍主要以曲靖师范学院社会工作专业本科生和教师为主,并积极招募了曲靖市多家群团组织以及社会工作组织的专业人士组建了一支专业化程度高、经验丰富、优势互补的志愿者队伍。项目组开展项目组员能力建设培训3次,主要内容包括两个方面:社会工作价值理论训练、实务技能与干预方法培训以及社会工作研究训练。志愿者队伍的打造为后续服务的深入开展奠定了基础。

(二)需求评估与制定计划

项目组组织志愿者队伍主要采用实地调查法,通过深入方法、观察法等方法对会泽县易地扶贫搬迁点木城社区儿童、妇女以及老人的情况做摸底,初步评估木城社区三留守人群的基本情况与需求,发现木城社区三留守人群的需求主要是:留守儿童的健康意识淡薄与保护能力不足问题、留守儿童的学习学业困境与社会适应问题;留守妇女的家庭教育技能不足以及就地就业需求迫切;留守老人的生活适应难以及社会支持不足等难题。针对以上问题与需求,项目组拟定了服务计划与方案。具体服务计划主要包括三个部分:一是针对易地扶贫搬迁点留守儿童的健康保护与社会适应计划,二是针对易地搬迁妇女家庭教育与就业创业培训计划,三是易地搬迁地老人社会适应与社会支持服务计划。

(三)社会工作服务计划的实施

1.易地搬迁地留守儿童健康保护与社会适应计划。针对搬迁的留守儿童存在的性格内向,不善言谈、不太会与人沟通、遇到困难容易放弃、自信心不足等问题,开设儿童抗逆力成长小组工作。在一系列的小组工作中,调研团队秉持社会工作理念,利用社会工作专业方法,通过游戏、参与式体验、小组互动、角色扮演、情景模拟,采取交流、沟通、分享等形式,帮助儿童提升应对困难、挫折与逆境的能力,增强儿童的效能感与自信心。

针对会泽县搬迁的儿童适应新环境问题,搬迁地周边环境陌生,加之儿童大都无人看管,附近的池塘、工地等均构成对儿童安全的潜在危险源,项目工作人员一方面通过加强与搬迁地家长沟通联系,强化家长对儿童的安全教育,另一方面通过组织开展3次搬迁地儿童趣味安全知识宣讲和演练活动,提升搬迁地儿童安全意识和防范危险能力。此外通过开办学习习惯养成、儿童卫生保健、预防伤害等主题社区宣讲,全面提高儿童的社会适应能力。

2.易地搬迁点妇女家庭教育与就业创业培训计划。因搬迁民众远离原来耕作的土地无法从事农作物的种植与生产活动,大多数留守妇女又缺乏必要的生计知识与能力,面临难就业和薪资低的情况,而这些留居社区的妇女又希望通过自己努力实现就地就近就业,为家庭增收贡献力量。因此项目组重点对搬迁地留守妇女展开就业服务与培训计划,招募了50名搬迁的留守妇女并对其进行就业技能培训,培训的内容主要涉及一些服务行业,如手工串珠、理发、缝纫布艺、刺绣等,协助妇女在社区筹建各类技艺学习与兴趣小组,搭建相互支持与合作的平台。

项目组将发挥社会工作的资源链接与整合功能,联系、招募当地企业联合搬迁群众进行岗位和产品开发,特别是对传统文化技能与相关产品的传承与研发。此外项目组协助搬迁留守妇女通过线上线下等方式定期开展就业、创业讨论与经验交流会,项目督导组老师定期为搬迁留守妇女就业技能培训骨干提供上述服务指导。通过对搬迁留守妇女的引导,对搬迁的特殊家庭和人群开展入户家访服务,鼓励搬迁群众齐力解决就业问题。

针对易地搬迁妇女家庭教育意识不强、家庭教育能力不足的问题,项目组通过招募方式招募2批合计60名妇女,开展家庭教育小组工作,并在社区建立家长课堂,通过线上线下相结合的方式进一步协助妇女提高家庭教育的意识与技能,为儿童保护与发展构筑安全防线。

3.易地搬迁地老人社会适应与社会支持计划。基于搬迁地老人生活适应困难、人际交往障碍以及对新居住环境不适应等问题,项目组开展了个别化、针对性的干预计划。一方面,项目组链接高校志愿队伍与社团力量,定期组织例如围棋、书法、歌唱等志愿公益活动,发挥高校社团协会在促进搬迁地老人生活质量提升中的作用,丰富老年人文化娱乐活动,建立各类兴趣爱好小组,初步搭建老年人社会支持体系,并充分利用社区资源,筹建老年人活动室,为老年人娱乐提供平台与窗口;针对老年人对社区环境陌生的现状,如个别老人由乡村住所搬入高层住宅小区,不知如何乘坐电梯,甚至是出门买菜、散步后找不到回家的路等问题,项目组通过招募社区志愿者开展社区巡逻服务,帮助社区有需要的老人在社区活动,并开展对老人的生活技能宣传与服务,如使用各类电器设备等,帮助搬迁老人适应小区生活。项目组定期组织志愿者团队开展入户家访服务,了解老人的生活状况、心理状况,为老人提供必要的社区照顾服务。针对特殊老人,开展个案工作服务,协助老人排解情绪,提高疾病防治能力,促进其社会参与。

(四)项目评估与总结

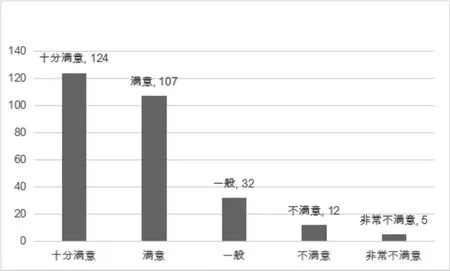

项目主要采用过程评估与结果评估相结合的方式开展对本项目的评估,其中过程评估注重社会工作服务过程中服务对象的参与度、对活动满意度以及参与者主动性、能动性来体现,其主要通过服务过程痕迹资料、服务对象出勤率、参与互动图文资料以及社会工作者、服务对象的评价与总结反馈出来。结果评估主要采用访谈法以及问卷调查法全面评估项目目标的实现情况,一方面采用了抽样调查的方式了解群众对社会工作服务的满意度与接纳度,另一方面通过深度访谈全面了解服务对象在社会工作服务计划中的收获与改变。在本项目结束后,项目组通过抽样方式共抽取了280名群众,其中儿童92名、妇女115名、老人73名,参与了“易地搬迁民众参与社会工作服务”问卷填答。从反馈结果来看,搬迁民众对社会工作服务的满意度很高,按照十分满意、满意、一般、不满意、非常不满意五等级评定结构如图1所示,群众对社会工作服务的满意度超过80%。此外项目资助方以及当地社区工作人员也对项目给予充分肯定,认为“社会工作在助力扶贫搬迁点社会服务与社区发展中有着无可替代的作用与价值”。项目组结合项目评估、工作人员的总结提炼撰写了《易地扶贫搬迁社会工作服务模式》报告,并呈送给了有关部门与组织,得到相关部门的高度认可。

图1 服务对象对社会工作服务项目满意度评价

五、服务成效

(一)开展社会工作服务,实现服务对象的增能与赋权

赋权被视作一种价值取向,一组过程甚或作为特定的结果。[2]学者拉帕波尔(Rappaport,J.)将赋权界定为“人们、组织和社区掌握自己生活的过程”[3],这种掌控生活的过程,在沃勒斯坦(Wallerstein, N. )的视角中具体指代一种个人与社区掌控能力与政治效能与社会正义。本项目将赋权作为社会工作干预的价值取向,致力于促进弱势群体的自我决策、自我发展与社会参与过程,并基于赋权的行动过程取向与结果取向探究促进三留守人群社会适应、社会参与与社会发展的路径、策略与成效。从实践成效来看,项目依托 “三留守”人群社会工作干预计划,促进了留守儿童、留守妇女以及留守老人的赋权与增能。一方面,依托木城社区统战资源,开展儿童抗逆力小组、开办同心儿童健康与保护讲堂、同心少儿艺体中心儿童兴趣小组,极大地激发了儿童的潜能,提高了其自我保护的意识与能力,建立了相互支持的伙伴群体,此外通过资源链接,项目组定期组织志愿者服务,开办“四点半”课堂,为辖区儿童提供学业辅导、成长陪伴、兴趣培养等服务,解决了安置小区学生放学早、作业没人教、看管难的难题,促进了儿童的自我管理与学习自律能力的提升。另一方面,针对木城社区留守妇女的家庭教育意识淡薄、教育技能缺乏等问题,通过入户走访以及开办家长课堂方式,帮助留守妇女提高家庭教育的能力,也通过开展就业创业技能培训、兴建扶贫车间、引进企业和有关实践创新示范工作室,帮助留守妇女增强就业与创业能力,满足其就业需求,最终实现就业。据不完全统计,参与本次项目的110名妇女,其中70余人顺利的实现了本地就业与创业。最后,针对木城社区留守老人的社会适应问题,项目组通过倡导社区建立老年人服务中心、开展老年人兴趣爱好小组以及社区老年人志愿服务等形式,协助老人处理生活困难与社会适应难题,提高其社会参与的能力。

(二)链接与整合社会资源,初步构建社区共同体

对共同体的追求一直构成社区意涵的核心要旨,早在1887年腾尼斯的《Gemeinschaff and Gesellschaft》《共同体与社会》)一书就对将共同体理念倾注在社区的意涵上,倡导建立守望相助、休戚与共、具有高度同质性与一致性的共同体。郑杭生教授更是提出共同体是社区的本质的观点,倡导建立生活共同体、社会共同体、精神共同体以及文化共同体。[4]易地扶贫搬迁社区治理的核心也在于构建易地扶贫搬迁社区共同体,形成社会互助、参与、互动、协作的、具有归属感的社区,真是实现“搬得出稳得住”。

本项目充分发挥了社会工作专业在资源整合中的作用,将高校社团、高校社会工作专业、当地政府部门以及各类社会组织、企业等资源整合起来,并充分利用当地社区资源,发挥多元主体在社会治理创新中的作用,满足木城社区在社会治理与社区发展中的多元化需求,破解当地社区发展的瓶颈,构建社区发展的共同体。一方面,通过整合资源开展社会工作服务营造对留守儿童、留守妇女以及留守老人的社会关怀氛围,构建人类互助友爱的精神共同体;另一方面, 通过整合企事业单位资源,开展就业创业技能培训、开设扶贫车间等协助当地妇女发展就业创业能力,创设就业机会,实现就业与增收,改善妇女的生活状况,促进妇女社会融入,同时搭建留守儿童与老人群体的自助互助网络与社会支持体系,实现社区成员的互助合作与沟通协调,构建了人际互动合作下的“社会共同体”。正是在精神共同体与社会共同体的建构与发展中,为具备共同价值观与精神追求的“文化共同体”的形成奠定了基础。

(三)创设四社联动的社会工作模式,助力易地扶贫搬迁点社会治理创新

社会治理由社会管理转变而来,旨在建立一种国家与社会、政府与非政府组织、公共机构与私人机构等多元主体协调互动的治理状态,是在科学规范的规章制度的指引下,强调各行为主体主动参与的社会发展过程。[5]简言之,社会治理就是特定的治理主体对于社会实施的管理。[6]易地扶贫搬迁社区治理创新的关键在于整合社会资源、创设多元主体参与社会治理的联动模式,充分发挥多元主体在资源配置与公共服务中的作用。本项目将高校的学生社团、专业性社会工作组织以及社会工作者与社区结合起来,创设了“四社联动”的社会治理模式。社会工作者通过招募培育高校社团,选拔专业化程度高的社会工作学生队伍作为社团成员,开展志愿者团队能力建设与培训,培育集价值、知识、技能于一体的专业化志愿者队伍,为易地扶贫搬迁点提供源源不断地人力资本支持。项目组联合曲靖市上善社会工作服务中心、曲靖市启程社会工作服务中心等专业化社会工作组织,通过向各级政府申报易地扶贫搬迁安置点社会工作服务项目的形式,链接资源进入社区,开展支持性、预防性与发展性的社会工作服务项目,助力社区治理与乡村振兴。通过联合曲靖市民政局以及曲靖师范学院社会工作专业力量,新建曲靖市社会工作人才培育基地以及曲靖师范学院会泽易地搬迁精准扶贫社会工作服务与研究基地,为会泽扶贫搬迁点提供强有力的物质支持与智力保障。项目组致力于在社区挖掘和培育社区骨干,发挥其助人自助的理念,激发社区内生动力与抗逆力。正是在整个项目的持续运作与多方联动下,实现了高校社团、社会组织以及社会工作者、社区的互动与增能,开创了四社联动的易地扶贫搬迁社会治理新模式,为易地扶贫搬迁社会治理提供了新思路,也为乡村振兴战略的推进提供了借鉴。