鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青地质特征及油气勘探意义

2021-06-18黄军平林俊峰张雷何文祥李相博徐耀辉王雅婷章贵松王宏波完颜容

黄军平,林俊峰,张雷,何文祥,李相博,徐耀辉,王雅婷,章贵松,王宏波,完颜容

(1.长江大学 油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北 武汉 430100;2.长江大学 资源与环境学院,湖北 武汉 430100;3.中国石油勘探开发研究院 西北分院,甘肃 兰州 730020;4.河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454000;5.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西 西安 710018)

0 引 言

储层固体沥青是油气成藏和改造的产物,其发现通常可以认为在地质历史时期存在过古油藏或发生过油气成藏过程[1]。根据原油裂解气的成因理论,原油或液态烃在受到高温作用时可以发生裂解作用形成焦沥青,同时生成大量的天然气[2]。因此,焦沥青的发现就意味着古油藏或裂解天然气的存在。中国沥青资源分布广泛、储量丰富,目前已在13个盆地(或地区)发现了沥青,且这13个盆地(或地区)均有商业油气流的发现[3]。此外,有学者认为储层固体沥青含量与日产天然气量存在明显的正相关关系[1],意味着沥青的丰度和分布可能与规模性气田的形成和发育紧密相关。

鄂尔多斯盆地属华北板块西部的一个次级构造单元,是中新生代和元古代-古生代的多元复合型沉积盆地[4]。目前已成为中国最大的油气生产基地,为了保证持续稳产,提高资源的保有储量,需要加强油气勘探,亟须向深部开拓新的勘探领域,因此包括下古生界在内的鄂尔多斯盆地深层有无勘探前景是摆在油气地质工作者面前一个亟待解决的问题。研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界发育有长城系烃源岩[5-6]、下寒武统高丰度海相烃源岩[7-10]和上奥陶统凉平组优质烃源岩[11],这三套烃源岩的发育使鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界的油气勘探具备了物质基础。下古生界—中新元古界沉积时期,中国的塔里木板块、扬子板块和华北板块具有相似的古气候条件、沉积和构造背景[12],因此包括鄂尔多斯盆地在内的整个华北板块南缘、塔里木盆地和四川盆地的下古生界—中新元古界可能具备相似的沉积成藏条件[13]。目前,四川盆地和塔里木盆地的寒武系—前寒武地层中大量的沥青和油气藏被发现[12],而鄂尔多斯盆地除了在盆地西南缘奥陶系发现储层沥青外[14-15],鲜有关于寒武系—前寒武地层中发育储层固体沥青的报道。那么鄂尔多斯盆地寒武系—前寒武地层是否也能像四川盆地和塔里木盆地一样发育大量的储层固体沥青和古油藏?笔者通过大量的野外踏勘和岩心观察,发现鄂尔多斯盆地及周缘下古生界—中元古界地层中发育大量的储层固体沥青。基于此,本文通过对储层固体沥青的分布、含量、显微特征、成熟度的研究,系统梳理了鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青的地质特征,并初步探讨其成因和古油藏的资源规模,以期对鄂尔多斯盆地寒武系—前寒武以下地层的天然气勘探提供科学依据。

1 储层固体沥青的识别与分布

1.1 储层固体沥青的识别

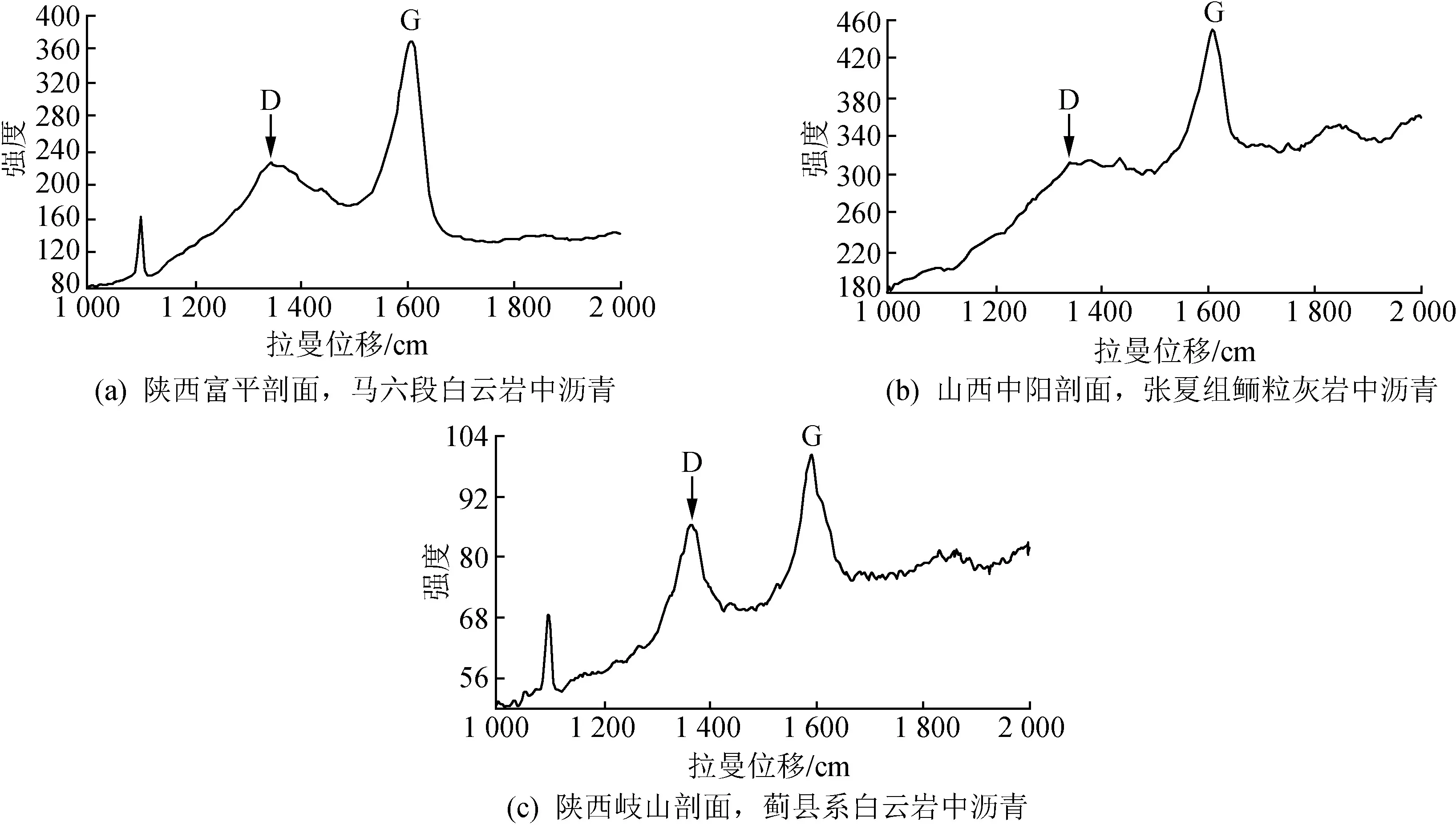

储层固体沥青的识别最常用的方法是有机岩石学法,即通过铸体薄片或光片在反射光、透射光、荧光条件下进行识别,还可以利用扫描电镜-能谱仪[16-17]等技术手段进行定量鉴定。通常,高演化阶段的储层固体沥青基本失去了荧光特性,在铸体薄片下观察常常为暗色,仅通过光学特征难以确定铸体薄片下暗色组分就是储层固体沥青。为了进一步确定暗色组分为储层固体沥青,在进行薄片观察的同时,也需要对铸体薄片中的暗色物质进行激光拉曼光谱分析,一般其谱图存在两个明显的特征峰,即“缺陷峰”(也称“D峰”)和“石墨峰”(也称“G峰”)(图1),这两个特征峰是沉积有机质的重要标志[18-19],同时也进一步证实了薄片下暗色组分即为储层固体沥青。此外,电子探针和场发射扫描电镜还能进一步确定储层固体沥青的元素组成。通过鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青中大量样品的能谱分析(图2),结果表明储层固体沥青主要由C,O两种元素组成,其中C原子的质量分数通常较高,一般大于60%(图2)[17]。

图1 鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青激光拉曼光谱特征曲线

1.2 储层固体沥青的分布

对钻井岩心和露头样品中储层固体沥青的分布情况进行统计分析,发现储层固体沥青纵向上主要分布在下古生界的奥陶系、寒武系及中元古界的蓟县系(图3);平面上,主要分布在鄂尔多斯盆地的南部(图3)。具体而言,奥陶系沥青主要分布在盆地的南部,同时西部也有一定的分布[14-15,20-22],此外,本次研究在鄂尔多斯盆地东部偏关县鸭子坪剖面也发现有奥陶系沥青出露,储层固体沥青主要赋存于马家沟组二段厚层块状白云岩中,呈侵染状,分布于层面和裂隙中(图4(a))。该剖面马二段为一套灰黄色泥质白云岩,下部较厚,向上变薄,夹薄层灰岩;盆地南部富平九龙村剖面马六段白云岩中也发现储层固体沥青,主要分布于裂隙和层面中,新鲜露头闻起来有轻微油味(图4(b))。部分岩心样品中可以观察到溶蚀孔洞,裂隙中分布有固体沥青(图4(c)(d))。结合前人研究成果[14-15],储层固体沥青纵向上发育的层位较多,从上奥陶统平凉组、中奥陶统马家沟组六段/克里摩里、马五段、马四段、马三段、马二段,到下奥陶统亮甲山组均有分布,其中以马六段、平凉组最为丰富(图3)。

值得一提的是,本次研究首次在寒武系地层中发现了大量的储层固体沥青。纵向上,储层固体沥青主要分布在上寒武统三山子组和中寒武统张夏组、徐庄组,其中以上寒武统三山子组最为丰富(图3);平面上,主要分布在盆地南部,盆地内部和东北部也有分布,如在盆地东北部内蒙古清水河县当阳桥水库和窝坪村剖面中,都发现有三山子组的储层固体沥青,且储层固体沥青主要赋存于白云岩的层面和裂缝中(图4(e)(f))。该剖面三山子组岩性为一套浅灰色竹叶状灰岩、青灰-暗灰色灰岩和白云岩。

蓟县系沥青主要分布在盆地的西南部,其中一处位于甘肃省崇信县附近的露头,规模较大,呈丝球形分布,较黑且污手,推测为古油藏[23]。另一处位于陕西岐山周五路剖面,在蓟县系龙家园组白云岩中也发现有储层固体沥青(图4(h)(i)),沥青呈脉状充填在岩石裂隙中,污手,闻起来有轻微的油味。

综上所述,鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青具有分布范围广、分布层位多的特征。沥青的大量发现意味着盆地下古生界—中元古界在地质历史时期存在过大规模的油气运聚过程,值得重视。

2 下古生界—中元古界储层固体沥青的地质特征

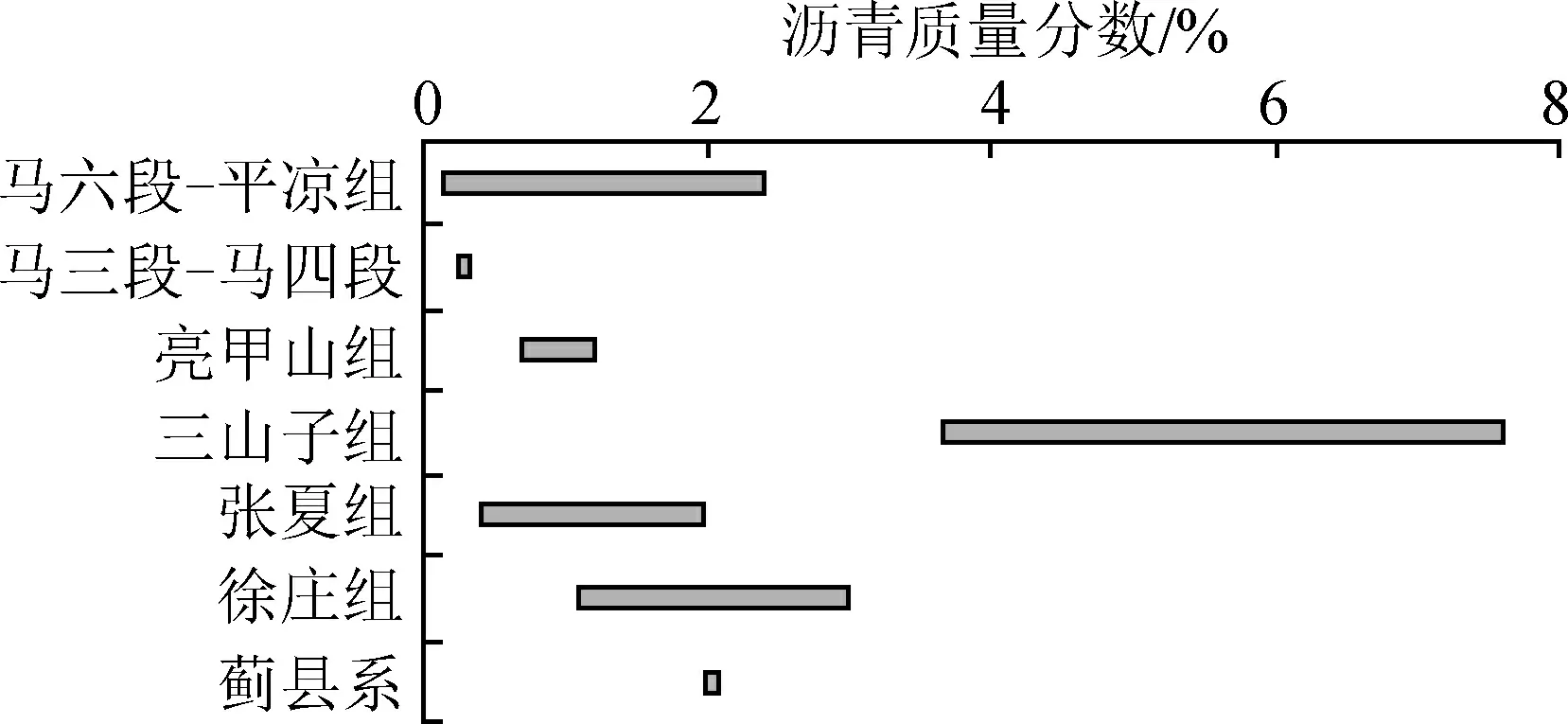

2.1 储层固体沥青的含量

统计分析表明,奥陶系储层固体沥青含量整体较低,寒武系储层固体沥青含量整体较高,蓟县系则介于两者间(图5)。盆地北部奥陶系马家沟组样品中储层固体沥青质量分数为0~5%,平均1.6%,其中上马家沟组介于0.5%~2.0%,下马家沟组为0.8%~2.0%[20]。盆地西部克里摩里组的沥青质量分数较低,介于0.2%~0.48%,桌子山组则为0.20%~0.35%,乌拉力克组的沥青质量分数最高可达5.37%[15]。盆地南部马六段—平凉组沥青质量分数介于0.15%~2.38%,马三段—马四段沥青质量分数介于0.26%~0.35%[14],而亮甲山组的沥青质量分数则为0.7%~1.2%[14]。显然,本次分析的寒武系样品中储层固体沥青质量分数变化范围较大,为0.41%~7.62%。具体而言,寒武系储层固体沥青质量分数<0.5%的样品占14%,≥0.5%~1%的样品占14%,≥1%的样品占72%,可见,寒武系储层固体沥青含量整体较高。进一步分析表明,纵向上,三山子组的沥青质量分数最高,为3.66%~7.62%;徐庄组次之,介于1.09%~3.00%;张夏组较低,介于0.41%~1.97%(图5)。而中元古界蓟县系样品较少,储层固体沥青质量分数约2.21%。平面上,寒武系储层固体沥青的含量在盆地南部较高,向北其含量逐渐降低(图5)。显然,储层固体沥青的这种分布特征与现今发现的位于盆地南部的寒武系高丰度海相烃源岩具有较好的对应关系,也说明它们可能存在成因联系。一般而言,地层中固体沥青质量分数大于0.2%,可能指示了地质历史上具有一定规模的古油藏存在[14],本次发现的奥陶系、寒武系和蓟县系的沥青质量分数均大于0.2%,表明奥陶系-蓟县系在地质历史时期均具有良好的成藏条件,且发育有一定规模的古油气藏。

图5 鄂尔多斯盆地寒武系储层固体沥青含量分布特征

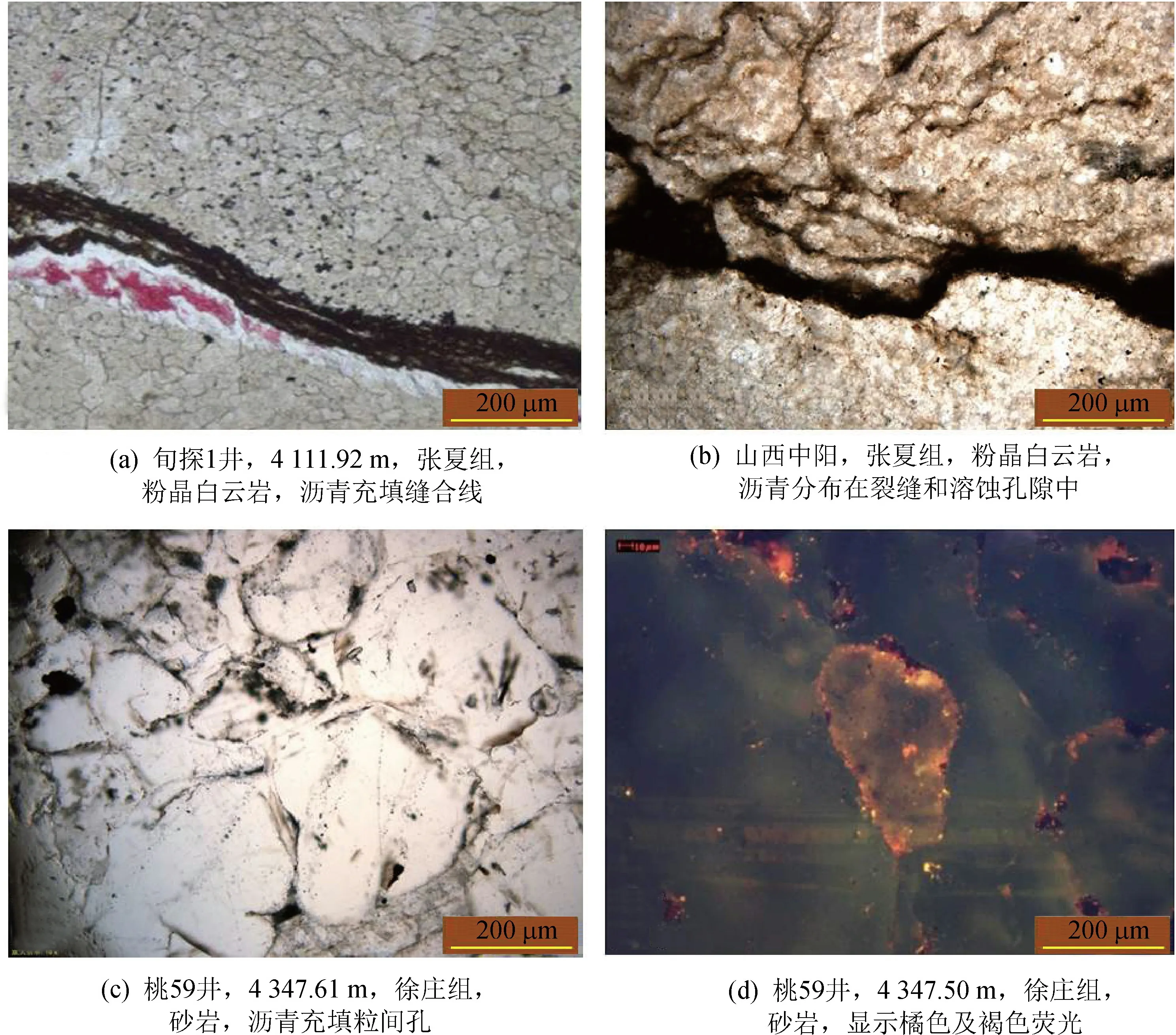

2.2 储层固体沥青的显微特征

显微镜下观察表明,白云岩、灰岩中的储层固体沥青主要以充填-半充填状分布于晶间孔、溶孔中,也有部分样品以条带状分布于微裂缝中,仅极个别砂岩样品中储层沥青分布于粒间孔中(图6)。具体而言,奥陶系的储层固体沥青主要分布于细晶白云岩、中-粗晶白云岩和泥晶灰岩的晶间孔、溶蚀孔隙和缝合线中,呈充填-半充填状。寒武系的储层固体沥青主要分布于粉晶白云岩、灰岩的裂缝及晶间孔和砂岩的粒间孔中,而中元古界蓟县系的储层固体沥青则主要分布于硅质白云岩、含硅质条带白云岩、薄层状泥晶或粉晶白云岩的层间、溶蚀孔隙和裂缝中,总体呈半充满状态。

图6 鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青体积分数分布

荧光显微镜下,发现奥陶系-蓟县系储层固体沥青的荧光特征存在着较为明显的差异。总体而言,主要有两类荧光特征:一类荧光微弱,呈淡褐色,部分奥陶系储层固体沥青呈此特征;另一类不发荧光,荧光显微镜下为暗色,寒武系和蓟县系的储层固体沥青大多呈此特征(图6)。奇怪的是,位于盆地内部桃59井中寒武统徐庄组砂岩中的沥青较为特殊,其荧光较亮,呈黄橙色荧光,推测可能与其长期处于乌审旗隆起,热演化程度总体不高有关(图6(d))。

不同成因的储层固体沥青在显微镜下具有不同的特征,原油裂解形成的焦沥青通常具有一定的外观形态,边界清晰,反射率较高[16,24-25],而生物降解等冷变质作用形成的沥青一般呈分散状,形态不规则,在单偏光下呈黑色-黑褐色,反射光下一般呈灰黑色,反射率通常不高[16,24-25]。显微特征表明,鄂尔多斯盆地及周缘下古生界—中元古界孔隙或裂缝内暗色组分大多为储层固体沥青,沥青充填度较高,总体与岩石颗粒呈镶嵌接触,表明原来可能为古油藏。此外,储层固体沥青样品在显微镜下具有清晰的边界,说明其可能主要为原油热裂解作用形成的焦沥青(图6)。

2.3 储层固体沥青的成熟度

沥青成熟度的研究对于油气成藏条件的分析具有重要意义,也有助于分析油气的运移和成藏期次[14,26],进而确定沥青的成因类型。一般而言,研究沥青成熟度的手段主要有测定沥青反射率、测试沥青的激光拉曼光谱参数以及分析沥青中的特征生物标志化合物等。

鄂尔多斯盆地奥陶系和蓟县系储层固体沥青热演化程度总体较高,如中央隆起带储层固体沥青的反射率为2.5%~3.15%[21];盆地南部沥青反射率更高,为3.0%~7.5%[14];盆地西部沥青反射率则为1.96%~4.57%[15]。这一特征与鄂尔多斯盆地地温场的分布特征较为吻合[27]。盆地西南缘更深层的蓟县系沥青反射率为2.7%~3.6%[23]。准确测定古老地层的热演化成熟度一直以来是石油地质研究面临的难题[28],仅从文献报道的数据看,奥陶系储层沥青反射率比下伏的蓟县系高,似乎不符合地质规律,推测可能与高演化阶段储层沥青的各向异性及测试误差有关,但可以确认的是,下古生界—中元古界储层固体沥青演化程度较高,达到了高—过成熟阶段。

此外,本文也对奥陶系-蓟县系储层固体沥青样品进行了激光拉曼光谱分析(图1),根据激光拉曼参数与沥青反射率的换算公式[29],得到蓟县系的等效沥青反射率,为3.88%,寒武系为3.1%~3.36%,奥陶系(盆地南部)沥青反射率为3.17%~3.42%,这一分析结果与反射率随着深度增加而增大的地质规律基本吻合,说明激光拉曼光谱分析的数据较为可靠。再结合沥青反射率与镜质体反射率的换算公式[30],可以得到蓟县系沥青的等效镜质体反射率,为2.8%,寒武系为2.32%~2.48%,奥陶系(盆地南部)则为2.6%~2.51%,均反映了储层固体沥青经历的热演化程度较高,从而进一步证实了下古生界—中元古界沥青为焦沥青的结论。

3 储层固体沥青的成因探讨与资源潜力

不同成因的沥青,具有不同的地质意义。例如生物降解成因的沥青,表明沥青在地质历史时期经历过浅埋藏,烃类物质受到生物降解的影响,原油裂解气的产率明显减小[31-32];又如正常原油裂解成因的焦沥青,伴随焦沥青的形成则会生成大量的原油裂解气[2]。综合考虑储层固体沥青的地质特征,认为鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青基本为原油在高温条件下发生裂解作用而形成的焦沥青。与冷变质作用形成的沥青有较大区别,主要表现在沥青的成熟度、显微特征和经历的最高古地温等几个方面。首先,冷变质作用形成的沥青反射率比热成因焦沥青反射率低很多[33],而鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青的等效镜质体反射率介于2.32%~2.80%间,达到了过成熟演化阶段;其次,在显微镜下,储层固体沥青具有清晰的边界,荧光下主要为黑色(图6);最后,根据沥青的等效镜质体反射率与温度的关系,利用换算公式Tmax=(ln(Ro%)+ 1.68)/0.012 4[34]估算其经历的温度,达到了203~220 ℃,高于油藏中原油开始裂解的温度(160~190 ℃)[35]。据此,可以认为鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界储层固体沥青为原油裂解形成的焦沥青。

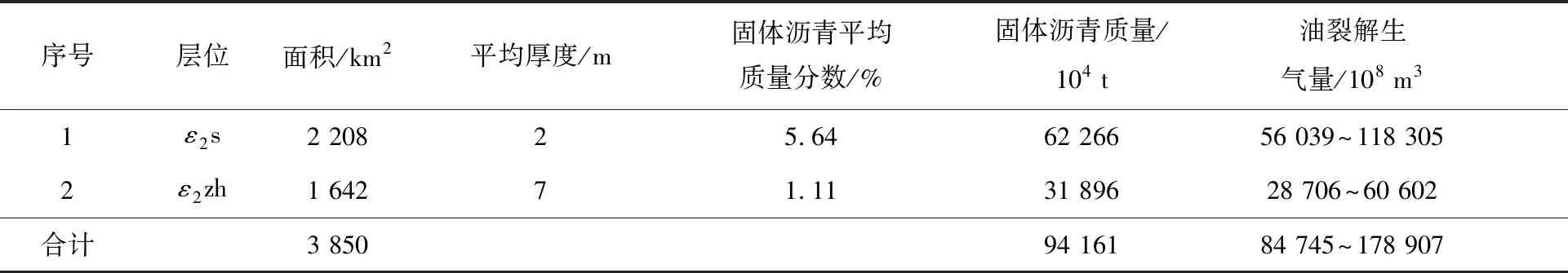

古油藏中的原油在裂解时会生成大量的天然气,同时形成一定数量的固体沥青。通常,生成1 kg焦沥青的同时对应生成约9~19 m3的天然气[14]。基于此,本次研究重点分析了寒武系古油藏的分布范围,认为三山子组古油藏分布范围较大,在旬探1井—淳探1井一带,厚度较薄,约为2 m,但沥青含量较高,平均体积分数达5.64%。张夏组古油藏则分布在麟探1井—灵1井一带,平均厚度约7 m(表1)。而对于中寒武统徐庄组古油藏,目前仅见于桃59井,分布孤立,故本研究未将其列入计算。经综合估算,盆地南部寒武系原油裂解气量为8.47×1012~1.789×1013m3。蓟县系储层固体沥青仅见于盆地西南部两处露头,样品点较少,也未对其进行估算,但其产气量也应该相当可观。结合张春林等[14]对鄂尔多斯盆地南部奥陶系储层固体沥青伴生的原油裂解气估算,鄂尔多斯盆地南部下古生界—中元古界原油裂解气总量为1.207×1013~2.559×1013m3。

表1 鄂尔多斯盆地南缘寒武系原油热裂解生气量估算表

4 油气勘探意义

鄂尔多斯盆地奥陶系、寒武系和蓟县系储层固体沥青普遍发育,特别是首次在寒武系地层中发现大量的储层固体沥青,对鄂尔多斯盆地下古生界—元古界的油气勘探具有重要意义。

一方面,储层固体沥青的存在暗示下古生界—中新元古界地层中可能分布潜在的烃源岩。从分布看,奥陶系储层固体沥青的来源可能与平凉组烃源岩有关[11]。近期发现的下寒武统高丰度海相烃源岩可能对本研究发现的下古生界—中元古界储层固体沥青的贡献较大。从热演化程度看,本研究发现的寒武系储层固体沥青与下寒武高丰度海相烃源岩的热演化程度相似[10,36],推测寒武系沥青的来源可能与这套高丰度海相烃源岩的分布有关,进而揭示了寒武系可能存在自生自储型的成藏组合类型。对于蓟县系储层固体沥青的来源,其抽提物的生物标志物特征[23]与长城系烃源岩的生物标志物特征相似,说明其可能来源于长城系烃源岩[6]。

另一方面,鄂尔多斯盆地南部储层固体沥青的大量发现表明盆地奥陶系、寒武系及蓟县系地层具备形成大中型天然气田的资源条件,同时也揭示了鄂尔多斯盆地深部可能存在新的勘探领域。目前,所发现的储层固体沥青的热演化程度普遍较高,等效镜质体反射率达为2.32%~2.80%。如此多层位、大面积的高成熟度沥青的发现,预示存在着大量原油裂解气的生成,初步估算其产气量约1.207×1013~2.559×1013m3。此外,已有研究表明,靖边气田天然气中有奥陶系古油藏原油裂解气的贡献[11,15]。因此,盆地南部伴随着奥陶系、寒武系和蓟县系储层固体沥青的形成而生成的大量天然气必将成为今后鄂尔多斯盆地深层重要的勘探领域。另外,在盆地北部锦 13井中元古界测试获得23 970 m3/d天然气流,也为深层领域具有重大勘探前景提供了另一佐证[5]。

5 结 论

鄂尔多斯盆地下古生界—中元古界地层中发育有大量的储层固体沥青,说明盆地深层可能发育潜在的烃源岩。根据烃源岩的分布特征,可知分布于盆地南部下寒武统的高丰度海相烃源岩和分布于裂陷槽内长城系烃源岩,可能分别是寒武系和蓟县系储层固体沥青的主要贡献者。沥青的镜下特征和成熟度研究,进一步表明下古生界—中元古界地层中发育的储层固体沥青主要为原油裂解形成的焦沥青,预示着鄂尔多斯盆地深层可能存在大量油型裂解气。本文通过对储层固体沥青的系统研究,为鄂尔多斯盆地下古生界—元古界寻找深部大型天然气田提供了科学依据。

致谢:感谢中国石油长庆油田勘探开发研究院袁效奇高级工程师在野外工作中的帮助。感谢中国石油天然气集团公司油藏描述重点实验室王璞、苟迎春和惠媛媛在薄片观察、电子探针和场发射扫描电镜分析中给予的帮助。同时,中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院魏新善、孙六一、包洪平、任军峰等领导和专家提供了帮助和指导,在此致以衷心感谢!感谢评审专家提出的宝贵意见!