重庆秀山小茶园地区南华纪大塘坡组沉积环境与锰矿产出规律

2021-06-17刘振马志鑫刘伟凌云

刘振,马志鑫,刘伟,凌云

1.外生成矿与矿山环境重庆市重点实验室,重庆 400042

2.重庆地质矿产研究院,重庆 400042

3.中国地质调查局成都地质调查中心,成都 610081

4.重庆市地质矿产勘查开发局607地质队,重庆 400054

0 引言

锰矿是沉积型矿床的典型代表,我国南华纪大塘坡组(Nh1d)中产出的菱锰矿矿床,广泛分布于扬子陆块东南缘渝湘黔地区,俗称为“大塘坡式”锰矿[1-2]。“大塘坡式”锰矿资源储量巨大,已经成为我国最重要的锰矿类型和新的世界级超大型锰矿床[1-3]。南华纪“大塘坡式”锰矿床,是Rodinia超大陆裂解背景下的一次大规模的锰矿成矿沉积,构造活动、热液活动和火山活动在成锰期较为强烈,成锰盆地的分布受区域性的断裂控制[4-6]。前人从沉积时代、沉积环境、古气候、成矿条件、物质来源等方面对该地区一些典型锰矿区进行了深入研究[7-11]。

近些年来,对于“大塘坡式”锰矿的成矿规律以及相关的沉积学和矿床学的研究表明,该类矿床受到沉积盆地中沉积相带的影响[12-16],例如,贵州松桃大塘坡锰矿、西溪堡锰矿、道坨锰矿,其矿体展布规律与沉积盆地的相带有密切的关系[1,17]。

重庆秀山东南部的小茶园锰矿,与贵州南华纪“大塘坡式”锰矿床具有相似的地质背景。近年来该矿区取得了大量找矿和勘查成果[3,18],为全面深入研究南华“大塘坡式”锰矿提供了新的素材。前人对该锰矿开展了古环境条件方向的研究,认为锰矿主要产于大塘坡组一段(Nh1d1)下部相对深水厌氧的局限边缘盆地环境中[19-20]。本文旨在前人研究的基础之上,结合详细的矿区地质资料和丰富的钻孔数据,揭示该矿区沉积相展布与锰矿产出之间的关系。

1 区域地质背景

重庆秀山地区位于华南板块中扬子地块与华夏地块结合部位(图1)。新元古代发生全球性裂谷作用,引起Rodinia超大陆分裂解体,在华南形成南华裂谷盆地[6]。在南华纪裂谷盆地中,形成一系列NE向展布的次级地堑和地垒,如溪口—小茶园地堑、秀山—甘龙地垒、松桃地堑、铜仁镇远地垒、万山—岑巩地堑等[4]。小茶园矿区位于溪口小茶园次级地堑,研究区南华系自下而上包括千子门组(Nh1q)、大塘坡组(Nh1d)和南沱组(Nh2n)(图1)。千子门组(Nh1q)主要以含砾岩屑砂岩、砾岩、粉砂质水云母页岩、长石岩屑砂岩等组成,代表了斯图特冰期沉积与下伏板溪群呈角度不整合接触,厚度5.4~27 m。大塘坡组(Nh1d),根据其岩性特征将之分为两段,分别为大塘坡组一段(Nh1d1)和大塘坡组二段(Nh1d2)。其中大塘坡组一段(Nh1d1)主要为黑色含碳质水云母页岩、粉砂质含碳质水云母页岩,夹菱锰矿层,与下伏千子门组呈整合接触,厚度5.9~48 m;大塘坡组二段(Nh1d2)底部为含绿泥石质水云母页岩、含碳质粉砂质水云母页岩,顶部为粉砂质水云母页岩,厚度92.1~118 m。大塘坡组代表了间冰期沉积。南沱组(Nh2n):下部为含砾(砾质不等粒)长石岩屑砂岩,厚度54.1~69 m。中上部为含砾或砾质长石岩屑砂岩,厚度21~46 m。南沱组代表了马里诺冰期沉积,与下伏大塘坡组整合接触。

图1 研究区大地构造位置(a)及地层简图(b)(修改自文献[5])Fig.1 The tectonic sketch map(a)and stratigraphic sequence(b)of the study area(modified from reference[5])

2 矿化地质特征

2.1 含矿岩系特征

小茶园矿区锰矿主要赋存于南华系大塘坡组一段(Nh1d1)下部,其岩性主要为黑色碳质页岩,有星点状黄铁矿发育,下部夹多层菱锰矿层。区域内含矿层厚度变化明显,锰矿厚度、品位均随含矿岩性厚度变化。小茶园矿区大塘坡组一段(Nh1d1)含矿岩系可以分为以下5层,由下而上依次为:1)黄灰色—灰色含砾岩屑砂岩、砾岩,厚0.26~5.5 m;2)黑色含碳质粉砂质水云母页岩,局部夹碳酸锰矿体,厚0~0.97 m;3)灰至黑色含砾长石岩屑砂岩,厚0~2.60 m;4)由黑色含碳质水云母页岩,含碳质水云母黏土岩,以及菱锰矿组成含矿层。围岩通常含有少量呈微层状的菱锰矿层和分散状的菱锰矿。围岩中含碳质泥质物含量一般在10%~25%,个别地段<10%,而在富含锰矿地段可高达30%;水云母、绢云母黏土含量在60%~85%;5)黑色含泥质水云母页岩、黑色水云母页岩、黑色含粉砂质水云母页岩,偶夹灰色凝灰岩条带,底部有时夹含碳质含菱锰矿条带水云母页岩。与上、下部岩层均呈渐变关系,厚28.10~39.60 m。

图2 小茶园锰矿区典型岩芯特征(a,b)气泡状菱锰矿矿石(ZK2701);(c~f)软沉积变形纹理(ZK0606)Fig.2 Typical core characteristics of Xiaochayuan mining area(a,b)bubble rhodochrosite ore(ZK2701);(c~f)soft deposit deformation texture(ZK0606)

2.2 矿体地质特征

小茶园矿区锰矿矿体形态简单,矿体走向近NE,倾角7°~15°,呈饼状、透镜状、豆荚状、少有似层状。矿体厚度变化明显,矿体厚度随赋矿层厚度变化。矿体厚度与矿体形态有关,透镜状矿体厚度变化较为明显,饼状矿体厚度稳定。锰矿矿体多呈现单个连续赋存于含矿层内,其长度约为5~57 m,矿体厚度0.3~3.4 m(以ZK3501为例),品位8%~24%,品位大于20%的矿体居多。

3 赋矿地层沉积环境分析

在南华裂谷盆地演化过程中,在裂谷盆地内形成了一系列次级堑垒构造,“大塘坡式”锰矿床多形成于次级裂谷盆地内的地堑盆地中[3,14]。通过对小茶园锰矿区不同位置的钻孔岩芯、露头进行岩石学和沉积学分析,发现赋矿地层形成于相对深水的还原环境。根据含矿岩系沉积相特征,将小茶园锰矿区划分为三个沉积相带,依次为盆地中心相、边缘相和斜坡相,其具体特征如下。

3.1 盆地中心相

宏观上表现为黑色薄纹层状碳质页岩,星点状黄铁矿近顺层分布,多见水平层理,在含矿层中发育气泡状沉积构造(图2a,b),可能为古天然气渗漏作用发育的标志[3]。显微镜下表现为碳质泥岩,含少量细晶石英颗粒(图3a),扫描电镜下见大量草莓状黄铁矿(图3d)。黄铁矿硫同位素δ34Spy出现异常高的正值,为52.85‰~56.79‰,与大塘坡、道坨地堑沉积成锰盆地中心相特征一致[20],TOC含量为1.7%~9.72%,铁组分指标FeHR/FeT>0.38,氧化还原敏感元素U、Mo、V富集程度高,质量分数分别为(0.52~3.2)×10-6,(0.35~56.0)×10-6,(36.4~185.0)×10-6[20],指示当时的海洋化学条件是缺氧还原环境。而且,盆地中心相中锰矿体与含锰岩系的厚度最大,锰矿体厚度1.1~2.3 m,大塘坡组一段(Nh1d1)厚约17.6~23.8 m,锰矿石多为块状,品位较高,介于8%~24%。

图3 小茶园矿区大塘坡组显微特征(a)灰黑色含碳质泥岩;(b)含粉砂质碳质泥岩;(c)含碳质粉砂岩;(d)草莓状黄铁矿Rds.菱锰矿,Cal.方解石,Q.石英Fig.3 Microscopic Characteristics of Datangpo Formation in Xiaochayuan mining area(a)gray-black carbonaceous mudstone;(b)silty carbonaceous mudstone;(c)carbonaceous siltstone;(d)framboidal pyrite.Rds=rhodochrosite,Cal=calcite,Q=quartz

3.2 盆地边缘相

宏观露头或岩芯表现为灰黑色含粉砂质碳质页岩,夹有不规则状砂岩透镜,发育软沉积变形,如滑塌构造、包卷层理(图2c~f),显示浊流沉积特征。显微观察发现,岩石中含少量微晶石英颗粒(图3b),含量约10%~15%,发育粒序层理,其下部为粉砂岩,向上粉砂质减少,逐步过渡到碳质页岩。含矿层中亦发育草莓状黄铁矿,黄铁矿硫同位素值δ34Spy较中心相异常值降低,为44.2‰~52.9‰,氧化还原敏感元素U、Mo、V含量比中心相低,为(0.71~3.41)×10-6,(0.86~37.80)×10-6,(51.0~166.0)×10-6,指示相对贫氧的水体条件;此外边缘相中锰矿体与含锰岩系的厚度较中心相变薄,锰矿厚度0.1~1 m,含锰岩系大塘坡组一段(Nh1d1)厚约17.4~23 m,锰矿石以条带状产出为主,伴有块状锰矿石,矿石品位降低,介于10%~14%。

3.3 斜坡相

宏观岩性为深灰色含碳质粉砂岩,夹深灰色砾屑砂岩层,砾屑成分为钙质或硅质(图3c),局部砾屑砂岩层中含菱锰矿颗粒团块,呈椭球形或不规则形态,大小为0.2~0.5 cm。草莓状黄铁矿发育较差,黄铁矿硫同位素值δ34Spy更低,为30.5‰~45.1‰,TOC含量低,为0.26%~2.5%,指示相对富氧的水体环境;斜坡相中锰矿体厚度与含锰岩系厚度为三个相带中最薄者,锰矿石主要表现为条带状构造产出,品位降低,一般为8%~10%。

4 小茶园锰矿空间分布及成矿规律

4.1 小茶园锰矿空间分布特征

通过对钻孔岩性的详细观察和统计,小茶园矿区大塘坡组(Nh1d)锰矿的厚度呈现出由中心相向边缘相逐渐降低的规律,如ZK2701、ZK16-7、ZK41-3、ZK0606、ZK25-1钻孔的大塘坡组(Nh1d)厚度分别为163.8 m、151.26 m、153.87 m、131.95 m、108.7 m,平均厚度141.92 m。大塘坡组一段(Nh1d1)的厚度呈现出由地堑盆地西南到东北由薄变厚再变薄的规律(图4)。如位于盆地西南方向ZK0902、ZK0502钻孔的含锰岩系厚度变化为16.16~17.4 m,平均为16.78 m,位于盆地中部的ZK19-1、ZK16-7、ZK41-3、ZK0905钻孔的含锰岩系厚度变化为19.14~24.44 m,平均为22.77 m,位于盆地东北方向ZK0606钻孔的含锰岩系厚度为16.03 m。大塘坡组(Nh1d)与大塘坡组一段(Nh1d1)厚度的变化均表现出中心相最厚,边缘相变薄的特征。

图4 小茶园矿区锰矿床含锰岩系柱状对比图1.大塘坡组二段;2.大塘坡组一段;3.千子门组;4.含砂质碳质页岩;5.碳质页岩;6.菱锰矿;7.地层界线;8.大塘坡组一段厚度;9.菱锰矿厚度Fig.4 Columnar comparison of manganese-bearing strata in the Xiaochayuan mining area1.the second member of Datangpo Formation;2.the first member of Datangpo Formation;3.Qianzimen Formation;4.sandy carbonaceous shale;5.carbonaceous shale;6.rhodochrosite;7.stratigraphic boundary;8.thickness of the first member of Datangpo Formation;9.rhodochrosite thickness

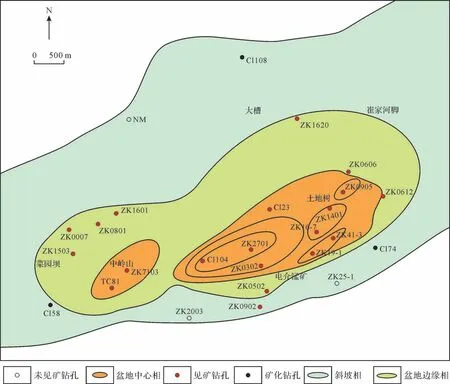

平面上,含锰岩系厚度等值线长轴为NE向,且含锰岩系厚度高值区与盆地中心相位置相同,由盆地中心相向盆地边缘相含锰岩系厚度逐渐变薄(图5a)。锰矿体厚度与含锰岩系厚度的变化规律基本一致(图5a,b),以ZK2701(2.83 m)、ZK7103(2.2 m)为中心的菱锰矿体,向成锰盆地边缘菱锰矿矿体厚度逐渐变薄(图5b)。

由图5可见,菱锰矿体走向为NE 60°左右,与小茶园锰矿所处地堑盆地走向保持一致。两个沉积中心特征较为明显,由沉积中心向盆地边缘含锰岩系与锰矿体厚度逐渐变薄。

通过对沉积盆地三个相带内钻孔的大塘坡组(Nh1d)厚度、含锰岩系厚度、锰矿体厚度的相关性图解发现,锰矿体厚度随着大塘组厚度和含锰岩系厚度增加而增加,并且当大塘坡组(Nh1d)厚度与含锰岩系厚度过低时,锰矿体也随之消失(图6)。对比大塘坡组(Nh1d)厚度与锰矿体厚度关系曲线和含锰岩系厚度与锰矿体厚度关系曲线可知,含锰岩系厚度变化对锰矿体厚度的影响更为明显,二者相关性更强,进一步证实了盆地中心相更有利于锰矿的沉积。

通过对比成锰盆地内三个沉积相带的含矿性特征(表1)可发现,盆地中心相含矿性最好,矿体厚度最大、品位最高;盆地边缘相的含矿性、矿体形态、品位与中心相均有差异,斜坡相含矿性最差、不稳定,部分钻孔无矿。

通过对小茶园锰矿区的含锰岩系厚度等值线图和锰矿体厚度等值线图(图5)的对比可以发现,锰矿体厚度高值区与含锰岩系厚度高值区的空间位置是对应的,并且其高值区内钻孔主要分布在成锰盆地中心相内(图7)。根据成锰盆地的相带划分规律可知,由盆地中心向边缘,锰矿体的厚度逐渐变薄,品位也逐渐变差。但在NE60°方向上矿体厚度的变化比其它方向上矿体厚度的变化相对稳定。因此可知,小茶园锰矿床的产出受到成锰盆地内沉积相带的控制。

根据小茶园锰矿区内钻孔岩芯的沉积相特征,确定成锰盆地内存在2个沉积中心(图7),依次位于ZK7103、TC81和CL104、ZK2701、ZK0905一带,两个沉积中心串珠状展布,斜坡相与边缘相由中心相向盆地边缘展布,三者均受到成锰盆地影响,空间上呈现沿NE向发育。这与前人在贵州、湖南地区揭示的南华纪成锰盆地分布的规律具有一致性[3-4]。

图5 小茶园矿区锰矿床含矿岩系和矿体厚度分布图(a)含锰岩系厚度等值线图;(b)锰矿体厚度等值线图图中厚度等值线图范围与图1研究区范围对应Fig.5 Distribution map of ore-bearing rock series and ore body thickness of manganese deposit in Xiaochayuan mining area(a)Manganese rock series thickness contour map;(b)Rhodochrosite body thickness contour map.The range of the isopach map corresponds to the range of the study area in Fig.1

图6 小茶园矿区锰矿体厚度与赋矿地层关系图(a)大塘坡组地层厚度与矿体厚度关系图;(b)含锰岩系与矿体厚度关系图Fig.6 Diagram of relationship between manganese ore body thickness and ore-bearing strata in Xiaochayuan mining area(a)relation diagram between strata thickness of the Datangpo Formation and ore body thickness;(b)relationship between manganese-bearing strata and ore body thickness

4.2 小茶园锰矿成矿规律

通过对重庆秀山小茶园锰矿区沉积构造特征与沉积厚度的分析,结合邻区贵州、湖南地区大塘坡组(Nh1d)沉积特征,得出该地区南华纪发育一系列NE走向的次级裂谷盆地[4,20]。大塘坡组(Nh1d)锰矿的锰质来源与南华纪的构造演化有密切的联系,随着南华纪期的大陆裂解,多期次的火山活动提供了大量的含锰热液,大陆裂解产生的断裂构造为含锰热液提供了运输通道。此外,正Eu异常、Sr-Nd同位素证据也证明大塘坡组(Nh1d)锰质主要为热液来源[9]。

锰在氧化环境中以氧化物的形式沉淀,在还原环境中则以Mn2+离子形式溶解于水体中,水体的氧化还原条件是控制锰矿沉积的重要因素。通过铁组分、氧化还原敏感元素对大塘坡组一段(Nh1d1)氧化还原条件的的研究表明大塘坡组一段(Nh1d1)下部整体为缺氧环境,但并非一成不变,而是夹有贫氧环境段,贫氧环境段有利于菱锰矿的形成,缺氧环境段有利于黄铁矿的形成[8-9]。此外,通过CIA对于古气候的研究也表明,从千子门组(Nh1q)到大塘坡组(Nh1d),气候整体由寒冷干燥向温暖湿润转化,但其间冰期转化过程中也存在多个寒冷气候段,且寒冷气候段与锰矿的产出具有一定耦合关系[8,21]。

表1 小茶园地区大塘坡组沉积相与含矿性表Table 1 Sedimentary facies and ore characteristics of Datangpo Formation,Xiaochayuan area

图7 小茶园矿区沉积相与锰矿分布图Fig.7 Sedimentary facies and manganese distribution in Xiaochayuan mining area

研究区发育的一系列次级地堑盆地在拉张作用下,形成了下地壳与地幔联通的断裂通道,这些通道处于裂谷盆地的中心,海底热液产生大量锰络合离子,并伴随甲烷渗漏[20],这些锰络合物不易在热液中沉淀,被运移到相对封闭的盆地环境。千子门组(Nh1q)沉积时期,海洋表层被冰层覆盖,缺少与大气交换,使海水成为富含Mn2+的缺氧水体,同时在底部聚集天然气水合物[4]。随着冰川的逐渐消融,海水分层性增强,在氧化—还原界面以上为氧化带,下部为缺氧带,而底部形成富含H2S和天然气水合物水体。在氧化带,Mn主要以MnO2形式沉淀。间冰期海水与大气间的循环加强,部分陆源碎屑、锰质以及淡水注入海水中,在台盆边缘产生一些重力流沉积,将氧化带沉积的MnO2沉淀物带入到盆地底部,MnO2通过厌氧呼吸作用,被还原成Mn2+,在厌氧菌的作用下与CO32-结合形成部分锰碳酸岩[8]。上述锰碳酸岩富含MnCO3和CaCO3,在成岩作用阶段存在Mn2+交代Ca2+形成的菱锰矿;随着成岩过程的深入,锰碳酸岩经过压实、压溶、重结晶等成岩作用形成菱锰矿。

通过小茶园锰矿的钻孔、露头资料统计发现,锰矿主要产出于盆地中心相,这很可能是由于盆地中心相水体相对更加缺氧,冰期水体中赋存了较多的Mn2+,间冰期相对还原的环境有利于菱锰矿的形成。而盆地边缘相、斜坡相地区,水体缺氧程度减弱,赋存Mn2+减少,间冰期相对氧化的环境不利于菱锰矿的形成。

5 结论

(1)根据小茶园锰矿成锰盆地内含锰岩系沉积构造特征,识别出三个主要沉积相带,盆地中心相、盆地边缘相、斜坡相。

(2)小茶园矿区锰矿体厚度的空间变化与含锰岩系、大塘坡组厚度的空间的变化规律相一致,二者呈正相关关系。

(3)小茶园矿区锰矿床矿体展布方向与小茶园地堑盆地长轴方向基本保持一致,且矿床的空间展布受到盆地沉积相带控制,盆地中心和边缘相对缺氧还原的环境有利于菱锰矿的形成。