关系网络视角下中国侨务公共外交评析*

2021-06-17周英

周 英

(暨南大学 国际关系学院,广东 广州 510632)

21世纪以来,公共外交在中国对外政策中的地位和作用显著提升。为服务中国特色大国外交,相关部门提出了侨务公共外交的概念。侨务公共外交是指国家政府部门通过信息传播、文化交流等方式与华侨华人进行接触和沟通,引导和鼓励华侨华人以多种方式向住在国介绍祖籍国的基本国情、发展道路、内外政策和文化价值,从而改善住在国民众乃至政府对祖籍国的认知,树立良好的国家形象的举措。[1]侨务公共外交虽然近年来才被提出,但从实践层面看,党和国家领导人自新中国成立就将对外工作与侨务工作紧密联系在一起,并确立了二者之间的“指导与服从关系”。[2]相关部门也一直在侨务工作中践行公共外交,如慰侨联谊、涉侨宣传、文化交流等。在中国与世界联系日益紧密的新形势下,华侨华人在沟通中国与世界的过程中扮演着越来越重要的角色,“海外侨胞对传递中国声音,讲好中国故事,展现中国在制度创新、社会理念、人文价值等方面的魅力上都具有重要作用。”[3]因此,相关部门开始通过建立与华侨华人交流的政府论坛,如世界华侨华人社团联谊会、世界杰出华商大会、世界华文传媒论坛等,用更规范化、组织化和制度化的方式统筹开展侨务公共外交。政府论坛是中国侨务公共外交最重要的内容和形式,也是一个重视关系网络的公共外交举措。关系网络是由多个节点(行为体)和各节点之间的连线构成的行为体之间的交流结构,它建构了网络成员之间的关系属性,促进了信息的共同创造。关系网络给公共外交提供了“制度化的社会关系”[4]和新的交流渠道,与政府向受众开展直线、单向的宣传相比,这些蕴含多维多向连接的关系网络对实现中国与华侨华人之间、中国政府与世界之间的互动交流具有重要的意义和价值。

侨务公共外交提出之后引起学界的广泛关注。既有研究关注华侨华人对中国公共外交的价值,侨务公共外交的缘起、动因和制度设计,客体对象和目标层次,相关政策内容,优势与障碍,这些研究对认识、总结中国侨务公共外交的内涵、特点具有促进作用。[5]然而,既有研究主要从总体上进行描述性概括,或者根据国别、案例研究进行总结,[6]而以某一个活动或项目为对象的研究缺少一般性的解释意义,对侨务公共外交的理论依据还不充分,对运作机理和规律的认识还有待提升。

侨务公共外交涉及三个不同而又紧密相连的行为体——中国政府、华侨华人及住在国,孤立单向的研究方式无法体现这三者之间的有序关系,而关系网络视角把两个或两个以上行为体的关系作为研究对象,更能科学地衡量行为体之间互动连接的作用和影响。[7]本文以政府论坛为对象,考察各论坛的历届活动,以重要文件文本、论坛活动官网、亲历者述评和相关文献观点作为依据与参照,从既有研究尚未关注的关系网络视角评析中国侨务公共外交的特点、效果和局限。与此同时,本文旨在呈现华侨华人作为公共外交行为体本身,以及作为政府的伙伴参与公共外交的潜力,以此提出一些政策建议。

一、关系网络、跨国移民与侨务公共外交

公共外交是一国政府通过文化交流、信息项目等形式,影响他国公众态度进而影响政府政策,提升国家形象,增强国家利益的方式,其中心是“信息与观念的流通”。[8]随着全球化和信息通讯技术的发展,公共外交的内容在经历从“旧”到“新”的范式转变。“旧”公共外交是由国家权力机构组织、策划,有意识地向国外社会开展的单向的信息活动,主客体之间缺乏交流互动。而“新”公共外交是多元主体参与、共同塑造信息交流的环境。[9]新公共外交范式下,客体不再是被动的接受者,而是积极的参与者。[10]这一方面是因为国家行为体存在可信度问题,而其他行为体则可能享有更高的可信度或社会资本。与其他非国家行为体建立关系,与之合作或“外包”给更可信的非国家行为体更有可能促进沟通。[11]因此,有效的公共外交需要国家行为体积极寻找能够为公共外交举措代言或增值的合作伙伴。新公共外交不仅包含更多行为体,还包含更加多样化的目标和手段。在一个信息无孔不入、交流异常发达的时代,传统的自上而下的、单向的信息传递已经不能适应扁平化、网络化的社会结构。最近的讨论趋势表明,新公共外交正在向“关系型、网络型、协作型的实践路径”演进。[12]比起传统的侧重中短期的公共外交实践,新公共外交更重视长期关系的构建和管理,即在信息流通方面搭建行为体之间的关系网络,在该网络框架下开展交流互动。[13]

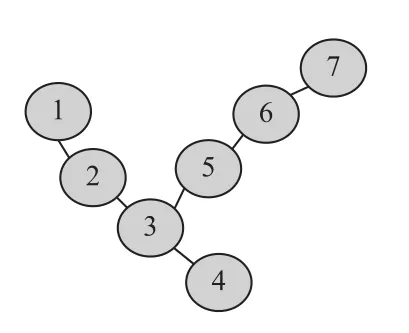

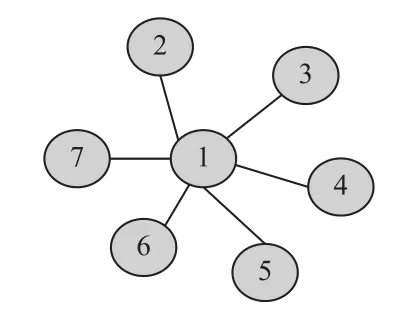

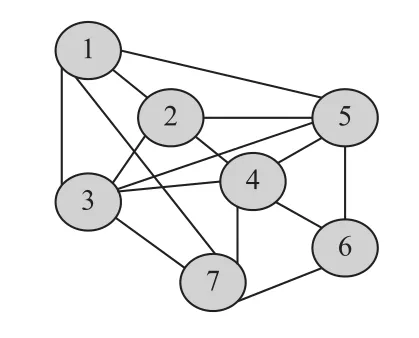

关系网络是由多个节点(行为体)及其相互连接构成的集合,网络中的节点可能是个体,也可能是群体。其基本功能包括三个方面。首先,它把个人或群体连接起来,建立行为体之间的交流结构,实现信息流通。常见的关系网络类型有三种:“链条型网络”是以线性方式连接,信息从一个成员流向下一个成员并不断延伸(见图1);“中心型网络”呈伞状结构,信息从中心节点发散流向网络成员(见图2);“交错型网络”是由多个链条型和多个中心型网络连接形成的关系网络(见图3)。网络类型显示成员在网络中的位置及其关系属性,[14]是对行为体之间关系的结构性表示,也决定着成员之间的信息流向。网络类型并无优劣之分,仅体现行为体建构网络的目标。其次,关系网络是一个有生命的结构,它可以生长和繁荣,也可以枯萎和死亡,取决于网络成员主导推进的网络化进程。网络节点发挥主体能动性,以自己为中心“编织”网络,吸纳新的节点,使网络的基本组织结构更进一步发展。网络化过程能够在关系网络内部和外部延伸并发展出更多的连接与关系,生成的节点越多,网络的密度和广度越大,越能实现广泛的信息流动。最后,关系网络的维持建立在节点之间互动的基础上,即网络成员之间如何交流的信息策略发挥着关键作用,决定着成员能否共同创造叙事以构建相互信任、彼此融洽的“强关系”,从而产生共享的行为期望。[15]节点之间的互动越频繁,互动的方式越是体现双向、平等和对称,信息策略就越有效。关系网络的互动构成了成员之间不同类型的信任结构,紧密的强信任关系能够增进网络的凝合力,促进信息、规范和价值观的自愿传播。[16]

图1 链条型网络

图2 中心型网络

图3 交错型网络

关系网络给公共外交提供了新的综合战略,即在开设公共外交活动时,从结构上着眼于连接并整合现有的公共外交单位和机构,实现信息流通。更重要的是,关系网络创新了公共外交的评估机制。以往评估公共外交聚焦于受众看法的转变,或聚焦于某一个具体项目活动的效果,而关系网络展现了公共外交行为体之间的关系图形及其交流结构,更能从整体上评估公共外交的效果。

侨务公共外交属于新公共外交“非国家行为体”和“关系构建”的分支领域,其主体是主管侨务的权力部门,“既包括该国负责外事和领事事务的外交部及其驻外使领馆,也包括专门处理侨民事务而设立的主管机构及其授权的附属机构和委托机构,而其对象是跨国移民。”[17]在全球化时代,跨国移民不仅对祖籍国和住在国的政治、经济和社会文化产生广泛而深刻的影响,也成为影响国际关系和国家形象的重要因素。跨国移民由于长期生活在住在国,内部已经形成了各种人际网络和群体组织,且与住在国的民众、社会、甚至政府之间存在某种形式的联系或关系,拥有更多的社会资本,具有在某种程度上影响住在国政府决策的潜力。与此同时,跨国移民熟悉祖籍国文化价值,也熟知住在国社会文化,他们更有可能跨越关系网络中的结构障碍和文化障碍,充当中间人或网络桥梁,将国家与其难以触及的部分连接起来。[18]正是因为成功的公共外交策略是在世界各地社区之间找到多枢纽、多向网络之间进行合作的方法,[19]跨国移民越来越成为公共外交面向的关键利益攸关方。跨国移民如果被积极接触,就可能成为公共外交潜在的合作伙伴,发挥其行为主体的作用。与跨国移民建立关系并通过他们连接住在国开展公共外交已经成为越来越多国家采取的重要策略。[20]

二、政府论坛与中国侨务公共外交:关系类型、结构特征、信息策略

新世纪以来,华侨华人参与的政府论坛已经成为中国侨务公共外交的重要渠道和重点内容。建立政府论坛即是构建关系网络的过程,也就是通过连接华侨华人、调动华侨华人的力量实现更广泛的连接和更有效的交流。

(一)建立基础型、长效型和组织型关系网络连接华侨华人

政府论坛由国家权力机构根据形势发展和政策需要发起,邀请特定对象参与,围绕某一议题以会议、培训、参访、展演等形式,是相关机构宣示政策理念、开展公开讨论、实现信息共享和凝聚共识的平台,也是推进成员间交流合作的管道。[21]根据有无指定对象、运作方式(有无组织依托)和组织规范化程度,可以将华侨华人参与的政府论坛划分为三种关系网络类型:一是基础型网络。基础型网络无指定对象,多为散居海外的华侨华人个体,运作方式灵活,依据议程和条件弹性开展,包括组织一些临时性或中长期的常规活动以发挥个体层面的传播效应,如国务院侨办、海外交流协会、侨联主办的“文化中国”“亲情中华”等活动,教育部、国务院侨办设立的华侨华人奖助学金等。二是长效型网络。长效型网络的对象从个体拓展到群体,围绕特定主题定期举行会议,运作方式上更加规模化、常态化和机制化。这一类型的关系网络面向海外华人社团、华人企业、华文学校、华文媒体等,与之开展信息交流以发挥群体传播效应。国务院侨办主办的“世界华侨华人社团联谊大会”及其与海外交流协会共同主办的培训班、研修班,中国教育基金会主办的“世界华文教育大会”,等都具有长效型网络的特征。三是组织型网络。由特定成员组成,是为实现共同目标而建立的正式机构或联盟,或具有某种组织依托,在逐步确立完备的规范与规则,以“宣言”“协议”“章程”等正式文件和常设机构宣示共同体的性质。组织型关系网络立足自身宗旨发起动议,在运作上朝制度化、组织化的方向发展,并塑造某种集体观念以达成预期目标。这类型的关系网络有国务院侨办、中国新闻社发起建立的“世界华文媒体合作联盟”,教育部领导下中外教育机构合作建立的“孔子学院”,国务院侨办、海外交流协会等与华人社团共同建设的“华助中心”等。

(二)政府中心的结构特征与“借船出海”的连接路径

政府论坛主要由国务院侨办及相关社会组织,如海外交流协会、侨联等主办,个别论坛由教育部、科技部等部门主办,均呈政府中心型的关系网络结构。政府的中心性体现在其对关系建构过程的主导、对议程与规则的塑造,以及对关系和利益的协调等方面。网络连接的对象多为各领域的精英和在各行各业崭露头角的华裔新生代。[22]精英侨民在当地华人社会乃至主流社会的公众舆论中更具有公信力,能在网络化进程和多级传播中产生重大影响。

在网络的互联性上,网络内部的合作与交流主要以文化和商业为纽带。中华文化是中国与华侨华人互动的“共有知识”和情感纽带,无论是哪一代华人移民都有一定程度的中华文化情结。而中国经济快速发展、与世界的交流日益密切,这给华侨华人带来了机遇,促使其积极与中国建立联系、加强合作。以文化和经济为载体易于形成共同的利益和价值,增强成员之间的关系。在外部连接上,中国政府常用“借船出海”来体现华侨华人在中国走向世界过程中的角色,希望华侨华人能够弥合中国与外部世界的鸿沟,弘扬中华文化。[23]国务院侨办、中国新闻社建立面向华文媒体的政府论坛,不仅是促进中国传媒界与海外华文媒体之间的互通合作,也是借助华文媒体影响住在国社会。与华文学校协办文化推介活动、合建孔子学院等都是借华侨华人的内外网络扩大朋友圈。

(三)持续的互动进程与多样化的网络信息策略

中国综合国力、国际影响力的提升为华侨华人与中国建立联系奠定了基础,但是,关系网络的紧密程度依赖成员之间的动态互动,随着互动的频率和交往的时间增加而逐渐发展。“关系网络一旦随着实践丰富起来,它塑造信任关系的可能性空间便打开了。”[24]为促进与华侨华人之间的交流,各政府论坛开展多形式、宽领域的活动,内容上将经济交流、政策沟通、教育文化等有机统筹运作,既融入了政府政策议程如“维护祖国统一”“中国商机与华商合作”等,也包含华侨华人的各种关切,如“团结合作造福侨社”“金融危机下的华文媒体”等。

从实践的角度来说,公共外交的信息传播形态可划分为“独白”“对话”与“合作”。其中,独白是以短期效应为导向的单向传播策略,是向受众展示文化、宣传政策,而对话和合作则是采用以受众为主导的双向互动。[25]在中国政府与华侨华人的关系网络类型中,基础型网络主要采用诸如文化展示、主旨演讲等独白式信息策略,而长效型、组织型网络的信息策略则更灵活多样,既包含宣讲式独白,也包含专题研讨、研修培训、联谊会、洽谈会等双向对话交流,还有华助中心、孔子学院这样的联合项目,通过合作增进了解并相互影响。这些论坛都是定期或不定期举办,具有反复性、连贯性和长期性,不断增强并更新华侨华人对中国内外政策、发展道路和建设成就的认知与理解。此外,组织型网络还试图通过语言文化符号与华侨华人建立某种共同观念和情感叙事,[26]强化成员之间的信任与融洽关系,无论是诸如“中国梦、侨胞梦”“命运共同体”的论坛主题,还是作为政府论坛标识的繁体字“华”“五鸽”图形,都是在创造属于该网络的文化与现实。

三、关系网络对开展侨务公共外交的效果与局限

检验关系网络对侨务公共外交的效果不仅要看政府部门是否连接华侨华人并开展有效的信息交流,还要看华侨华人是否积极参与,发挥公共外交主体能动性,促进与住在国的“联接”与交流。

(一)关系网络对开展侨务公共外交的积极效应

1.关系网络连接中国与华侨华人的聚合与扩展效应

关系网络由拥有各种资源的个体或群体组成,他们各自作为节点,在互动中进一步整合创造新的关系网络。虽然中心型网络是政府与华侨华人之间的二元网络结构,但正是因为节点的协同与联动作用,该网络促成多重二元网络(“政府-华侨华人”“华侨华人-华侨华人”),这些网络相互衔接扩展为“链条型”与“交错型”网络结构,为资源与信息的流动提供更广泛的渠道。

政府论坛汇聚全球华人,为中国政府与华侨华人之间以及华侨华人内部之间建立联系、交流信息、发展合作提供了平台,在关系网络内部产生了聚合效应,增强了凝聚力与向心力。澳大利亚大洋传媒董事长冯团彬连续参加过八届“世界华文传媒论坛”,他高度评价政府论坛在促进海外华文媒体相互联络与交流合作中的作用。[27]菲律宾华商联总会基于国务院侨办在社团联谊大会上提出的“和谐侨社”理念,联合在菲六大社团成立“菲华社救灾基金”,开展联合项目服务当地民众。[28]近几年,巴黎、都柏林、悉尼等地的“华助中心”也在北京共聚一堂开展交流和借鉴学习,探讨华助工作如何向更规范的方向迈进。[29]各类型关系网络在持续互动的过程中均有扩展。基础型关系网络下公共外交活动所涉及的国家、地区和城市数、受众人数大幅提升;[30]长效型、组织型网络的规模持续扩大。例如,“世界华文媒体合作联盟”从2009年成立时的116个初始成员增加到332个华文媒体成员,“华助中心”仅6年时间就在60多个国家落地。

中国侨务公共外交不仅在中央层面运作,还在地方和基层运作,也是地方政府和基层侨联服务国家外交与地方外事的重要举措。中央层面发起的政府论坛在运作上依托地方或与基层组织合作开展,这种方式有助于拓展地方与海外华侨华人的关系网络。且地方政府的侨务公共外交立足地方侨情,在内容、形式上效仿中央层面的关系网络模式。例如,地方政府及侨联组织也建构了“寻根之旅夏令营”等基础型网络,“湖北华侨华人创业洽谈会”等长效型网络,“海外华侨华人商协会(成都)协作机制”等组织型网络以增强与华侨华人的互动交流。关系网络的反复建构、叠加形成密集、交错的交流结构,这些网络不仅传递信息,还强化信任,蕴藏着潜在的社会资本,尤其是具有机制化特征的长效型、组织型网络,目标明确、对象稳定,更容易建立起感情深、亲密度高的强关系。[31]参与论坛的华人表示,这些论坛已经成为海外华人之间交流的纽带和精神家园,让来自世界各地的华人在这里找到一份亲情。[32]

2.关系网络下华侨华人“联接中外”的“织网”效应

关系网络的影响力不是来自单个成员,而是通过成员主导推进的网络化过程实现。在关系网络中,连接的对象被看作公共外交积极的参与者和合作方而非仅仅是目标对象,他们是网络中的乘数和“织网人”,在不同群体之间创造新的连接和互动。[33]这也是侨务公共外交的机理所在,跨国移民不仅是受众与客体,也是主体。华侨华人通过人际公关、媒体传播、文化外交等方式,建立与住在国公众甚至与主流社会的联系,利用自己融通中外的优势,促进中国与外部世界的联接。“政府-华侨华人”的二元网络因华侨华人的桥梁作用得以延展,成为“政府-华侨华人-住在国”之间多元多维多向的交错型网络结构,从而促进中外之间的人文交流、经贸合作与信息流通。

华人社团是海外华人社会的重要组成形式,已经成为联接中外最活跃的组织,其内部有广泛的人际网络、完整的运行机制,外部获得了住在国的法律许可,与主流社会有诸多联系,且有些华人社团是以促进中外友好为目的而成立,这些社团能促成更有效的联接和交流。如美中友好协会多年来通过各种活动切实促进了中美两国及其地方省州和各级政府、以及民间团体之间的互动与合作。参加过历届“世界华文传媒论坛”的美国鹰龙传媒董事长苏彦涛强调,“帮助美国各族裔学习中国文化,讲好中国故事,是北美华文媒体人的责任”。[34]鹰龙传媒不仅与美国多家知名品牌合作制作了大量的华语节目,还与中国国际广播电台合作成立了北美制作中心,促成中国媒体在海外建立运营据点。瑞士首家华文媒体《欧亚时报》将“促进欧洲媒体与中国媒体的合作”视为媒体外交的重要内容,报社不仅每年在达沃斯开展中欧经贸活动促进中欧企业之间的联系与合作,还组织高层次国际会议为中欧政界之间的交流牵线搭桥。[35]东南亚国家的一些华文学校和侨领在促成当地教育机构与中国合作建设孔子学院发挥了重要作用;[36]加拿大部分孔子学院的加方院长是20世纪80年代后定居当地的华人学者,他们熟悉当地情况,了解中外文化,有力地发展了孔子学院。且如果不是在当地工作的华人极力支持与沟通,也许更多的孔子学院会遭取消,根本无法落地生根。[37]

(二)关系网络对开展侨务公共外交的局限

华侨华人在关系网络中的作用对侨务公共外交的效果产生决定性影响,目前,基于关系网络的结构缺陷和海外华人社会的发展变化,关系网络的公共外交效应还存在诸多限制性和不确定性因素。

1.“一个中心”与“政府主导”型关系网络的结构缺陷

首先,关系网络在形式、内容上重复雷同,都是由“政府—华侨华人”组成。这一网络结构的缺点是,网络的正常运转需要中心节点投入大量资源、精力,长期关系的维持与管理对政府而言很难达到。且一个中心节点的结构会限制网络成员发挥主体能动性,限制网络的开放性,不利于网络的生长。另一方面,仅仅围绕文化、经济的论坛主题不能展现真实、立体、全面的中国形象,也难以满足华侨华人对当今中国的认知、交往需求。

其次,中心型网络由政府主导,政府在网络结构中的位置决定其影响力、控制力,该网络类型体现的是政府的核心关切,具有国家利益导向。关系网络如果忽略网络成员的利益和目标,缺少互惠互利,就会难以维持。政府主导型网络的反复建构还容易强化政治动员,招致外界疑虑。

最后,在信息策略方面,政府论坛主要由主管侨务的国家机构和组织来对接海外华校、华媒、社团、华商等不同类别的对象,由于单一部门的技术能力以及在具体问题领域的认知有限,限制了关系网络构成的多元性与信息交流的多样性。此外,政府中心型关系网络在信息策略上容易强化自上而下的单向、直线式宣传,会阻碍与成员之间发展信任度、融洽度高的强关系。目前的政府论坛虽然不乏双向互动平台,但由于政府与华侨华人角色、地位的差异,不能更好体现水平的网状交互模式,难以完全实现对称、对等的交流与合作。

2.海外华人社会的认同流变与主体能动性式微

首先,华侨华人代际更替与身份认同变化导致其公共外交主体定位模糊。华侨华人的对华互动,主要是经济主线(利益)和认同(情感)主线交汇、叠加。虽然老一代华侨华人和改革开放后的新移民保持着相当程度的身份认同,但随着新生代华裔成为海外华人社会的主体,他们在文化上、情感上对祖籍国的认同感随着自然同化而淡化,更注重自身利益的理性选择。这一群体与中国的互动主要是通过物质因素完成。代际更替产生的认同流变会让华裔新生代参与公共外交的主体能动性不强,侨务公共外交也因此面临更大挑战。

其次,华侨华人对参与侨务公共外交的态度并非都是主动参与,还有很多是保持中立、偶尔抵触、甚至消极反对。[38]华侨华人身份的特殊性决定了其跨国实践活动可能影响国际关系。东南亚一些国家曾因当地华侨华人与中国的联系怀疑华人的政治忠诚度[39]基于这些历史教训,华侨华人对外交、政治等事务会保持一定的敏感性,加上一些西方国家敌对势力的干扰和媒体渲染,会使得不少华侨华人避免成为关系网络中的“织网人”。此外,在有些地方,华侨华人还面临主体形象危机,如经济领域的不规范竞争、不文明行为等,已经成为影响中国形象的突出问题。被称为华社三宝的华文社团、华文学校和华文媒体自身的发展良莠不齐,在面临严峻市场竞争的情况下,内部矛盾突出,在当地造成恶劣影响。[40]公共外交是一个持续反复的过程,华侨华人维系和发展与当地社会的关系也有成本的考量并受到资源的约束。且在多数情况下,华侨华人在住在国的活动多为自我融入的努力,或是致力于提升个人和族群在移居国的社会地位,并非意图向主流社会介绍中国。[41]

最后,华侨华人发挥桥梁作用的效能受到国际关系、住在国政策环境等结构性因素的制约。祖籍国与住在国之间的关系友好或交恶都会影响华侨华人的对华态度及其跨国实践活动,住在国的移民政策和族群关系也会影响华侨华人参与公共外交的意愿。有些国家和地区族群政策友好,社会开放、包容,华侨华人的生存发展稳定,融入程度高,不仅能增强其与住在国的联系与互动,发挥联接中外的效应,还可能影响舆论,发挥政治影响;但在有些社会结构中,华侨华人并非主流族群,地位、影响都极其有限。

四、结语

随着国家各项重大战略的实施,侨务工作的外交职能日益受到重视,强调“以侨为桥——沟通中国与世界”的侨务工作主线。侨务公共外交不论采取何种形式,都应立足华侨华人,更要超越华侨华人,体现服务外交的功能。关系网络为侨务公共外交提供了适应时代发展的新思路,但基于目前存在的缺陷,建议在以下几方面作出改进。

首先,建立“多中心型”、“非政府型”和“数字型”关系网络。侨务公共外交要秉持“大侨务”观,既要跳出侨务部门的范畴,也要跳出政府部门的范畴,成为政府和社会都积极可为的大事。政府是侨务公共外交的关键所在,但是政府无条件发挥作用也不现实,有相当一部分领域需要非政府主体主导和参与,应整合社会资源,构建以企业、教育文化机构、涉侨智库、社会团体为中心节点的“非政府型”网络,建立与华侨华人开展平等对话的平台。非政府行为体在公共外交中容易创造中立、安全的环境,赢得高度信任,更有可能维持长期关系。伴随着即时通讯软件和在线论坛的迅速发展,不同空间的人们之间越来越容易组成关系网络实现互动交流,相关机构也可建立更多如“侨宝”客户端的数字型关系网络,搭建开放的信息共享平台,增进华侨华人与祖籍国之间的情感与交流。

其次,将“中心行为体”转移至海外华侨华人社会自建的关系网络。关系网络要发挥联接中外的效应就必须调动网络节点的主体能动性。将关系网络的中心节点转移至华侨华人,增强华侨华人的中心地位,有利于扩展网络结构,形成多维多向的交错型网络。海外华人社会在漫长的发展过程中自发形成了“世界华商大会”“全球华商组织高峰会”等许多跨国关系网络,这些关系网络通过主办活动、论坛不仅加强了海外华人之间的内部团结,还在主流社会发挥了影响力,中国可充分依托这些有影响力的海外华人论坛开展互动交流。

最后,关注海外华人的不同群体与认同变化,创新关系网络的内容形式。公共外交攸关华侨、华人利益的程度不同。从国家政策的角度,对不同类属、不同代际的华侨华人应有所区别,对具有复杂认同的华侨华人进行必要的细分,厘清不同对象,建构不同类型的关系网络。且与华侨华人的互动内容要超越文化、经济,在科技、公共卫生、慈善、教育等更细分的领域加强联系和交流,讲好完整的“中国故事”。在构建与华侨华人关系网络的实践中还要兼顾各国国情和侨情,因地制宜。在族群关系比较敏感、国家政策和观念较为保守的国家,侨务公共外交的尝试和强度须谨慎、适度,避免招致一些“质疑华人忠诚”的话题,以有利于华侨华人在当地的生存发展。

[注释]

[1]潮龙起:《侨务公共外交:内涵界定与特点辨析》,《东南亚研究》2013年第3期。

[2]刘宏编著:《海外华侨华人与中国的公共外交:政策机制、实证分析、全球比较》,广州:暨南大学出版社,2015年,第29页。

[3]中国社会科学网:“华侨华人:提升中国软实力的重要资源——访暨南大学华侨华人研究院院长刘泽彭”,2014年 9月 22日,http://ex.cssn.cn/zf/zf_dh/201409/t20140922_1337054_1.shtml?COLLCC=2896502509&,2020年3月15日浏览。

[4]Zhao Alexandre Huang, Rui Wang, “Building a Network to ‘Tell China Stories Well’: Chinese Diplomatic Communication Strategies on Twitter”,International Journal of Communication, No.13, 2019.

[5]Hong Liu and Els Van Dongen, “China’s Diaspora Policies as a New Mode of Transnational Governance”,Journal of Contemporary China, Vol.25, No.102, 2016;赵可金、刘思如:《中国侨务公共外交的兴起》,《东北亚论坛》2013年第5期;朱东芹:《中国侨务公共外交:对象与目标探析》,《国际论坛》2016年第3期;Sheng Ding,“Chinese Soft Power and Public Diplomacy: an analysis of China’s new diaspora engagement policies in the Xi era”,EAI Fellows Program, No.43, 2014;王伟男:《侨务公共外交:理论建构的尝试》,《国际展望》2012年第5期。

[6]林逢春:《建构主义视野下的侨务公共外交——基于华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营的效果评估》,《东南亚研究》2015年第6期;徐文永、谢林森:《华侨华人社团与中国侨务公共外交——以巴西华人文化交流协会为例》,《八桂侨刊》2012年第3期;鲍雨:《中国侨务公共外交:成就与经验》,《公共外交季刊》2018年第4期;文峰:《浅议海外华文媒体的侨务公共外交参与:基于〈英中时报〉的个案考察》,《东南亚研究》2016年第1期。

[7]吴笛:《社会网络下的公共外交——以美国十万强留学中国计划为例》,《国际观察》2014年第1期。

[8]参见:爱德华·默罗公共外交研究中心主页,http: //Fletcher.tufts.edu/murrow/public-diplomacy.html, 2020年2月16日浏览。

[9]Jan Melissen (ed.),The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, Palgrave Macmillan, 2005,p.3; Philp Seib (ed.),Toward a New Public Diplomacy, Palgrave Macmillan, 2009, p.5.

[10]郑华:《新公共外交内涵对中国公共外交的启示》,《世界经济与政治》2011年第4期。

[11]Geun Lee and Nadir Ayhan, “Why Do We Need Non-state Actors in Public Diplomacy? Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy”,Journal of International and Area Studies, Vol.22,No.1, 2017.

[12]Zaharan R.S., Aelia Arsenault, Ali Fisher edited,Relational: Networked and Collaborative Approaches to Public Diplomacy: The Connective Mindshift, Routledge, 2013, p.14.

[13]Ali Fisher,Collaborative Public Diplomacy: How Transnational Networks Infl uenced American Studies in Europe,Palgrave Macmillan, 2013.preface, p.x.3.

[14]陈冲、刘丰:《社会网络、结构分析与国际关系:评‘国家间网络:国际网络的演变、结构和影响’(1816—2001)》,《国际政治研究》2012年第2期。

[15]K.R.Fitzpatrick, “Advancing the New Public Diplomacy: A Public Relations Perspective”,The Hague Journal of Diplomacy, Vol.3, No.2, 2007.

[16]Zaharna R.S., “Network purpose, Network Design: Dimensions of Network and Collaborative Public Diplomacy”,In Zaharna R.S., A.Arsenault, & A.Fisher (ed.),Relational, Networked and Collaborative Approaches to Public Diplomacy: The Connective Mindshift.NY: Routledge, 2014, pp.211-248.

[17]赵可金、刘思如:《中国侨务公共外交的兴起》,《东北亚论坛》2013年第5期。

[18]Burt R.S., “The Network Structure of Social Capital”, In R.I.Sutton & B.M.Staw (eds.), Research in Organizational Behavior, New York: Elsevier, 2000, pp.345-423; Pachucki, M.A and Breiger, R.L, “Cultural Holes: Beyond Relationality in Social Networks and Culture”,Annual Review of Sociology, Vol.36, 2010; Brown,R.Diplomacy, “Public Diplomacy and Social Networks”, Paper presented at the International Studies Association Convention (ISAC), 17-20 February 2010, New Orleans, Louisiana.

[19]Ali Fisher,Mapping the Great beyond: Identifying Meaningful Networks in Public Diplomacy, CPD Perspectives on Public Diplomacy, Los Angeles: Figueroa Press, 2010, p.2.

[20]R.S.Zaharna, “Relational Sphere and the Primacy of Domestic and Diaspora Publics in Global Public Diplomacy”,Paper present at the 2011 International Studies Association Annual Convention, Montreal, Canada.

[21]林逢春:《非政府论坛的侨务公共外交功能论析——以世界华商大会为例》,《统一战线学研究》2019年第1期。

[22]赵可金、刘思如:《中国侨务公共外交的兴起》,《东北亚论坛》2013年第5期。

[23]Wanning Sun, “Foreign or Chinese? Reconfiguring the Symbolic Space of Chinese Media”,International Journal of Communication, No.8, 2014.

[24]曹德军:《国家间信任的生成:进程导向的社会网络分析》,《当代亚太》2010年第5期。

[25]Geoffrey Cowan and Amelia Arsenault, “Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy”,The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, No.616, 2008.

[26]林逢春、隆德新:《建构主义视角下的侨务公共外交:理论沟通与发现》,《广西社会科学》2014年第4期。

[27]中国新闻网:“澳大利亚大洋传媒董事长冯团彬:世界华文传媒论坛是海外华媒的精神家园”,2019年10月7日,http://www.chinanews.com/hr/2019/10-07/8972758.shtml, 2020年9月15日浏览。

[28]中国侨网:“海外侨领建言献策:如何让海外侨团拧成一股绳”,2016年6月7日, http://www.chinaqw.com/gqqj/2016/06-07/91094.shtml, 2020年9月26日浏览。

[29]人民网:“华助中心,温暖华人心”, http://chinese.people.com.cn/n1/2019/0701/c42309-31206281.html, 2020年4月29日浏览。

[30]中国侨网:“国侨办‘文化中国’系列品牌文化活动成果丰硕”, 2014年9月15日,www.chinaqw.com/sqjg/2014/09-15/17946.shtml, 2020年4月5日浏览。

[31]曹德军:《流动的“关系”:社会资本与东南亚华裔网络演变分析》,《南海学刊》2016年第1期。

[32]中国新闻网:“澳大利亚大洋传媒董事长冯团彬:世界华文传媒论坛是海外华媒的精神家园”, 2019年10月7日,http://www.chinanews.com/hr/2019/10-07/8972758.shtml,2020年9月25日浏览;中国新闻网:“业界学界共探中华文化海外传播:华媒肩负使命担当”,2019年10月13日,http://www.chinanews.com/hr/2019/10-13/8977922.shtml, 2020年9月25日浏览。

[33]Geun Lee and Nadir Ayhan, “Why Do We Need Non-state Actors in Public Diplomacy? Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy”,Journal of International and Area Studies, Vol.22,No.1, 2017.

[34]人民网:“美国鹰龙传媒董事长苏彦涛:在全媒体变局中坚守初心”, 2019年7月1日,http://chinese.people.com.cn/n1/2019/0701/c42309-31206281.html, 2020年9月28日浏览。

[35]中国新闻网:“瑞士《欧亚时报》社长朱爱莲:努力成为中欧之间的传播使者”,2019年9月28日,http://www.chinanews.com/hr/2019/10-09/8973992.shtml, 2020年9月26日浏览。

[36]Hsin-Huang Michael Hsiao and Alan Hao Yang, “Differentiating the Politics of Dependency: Confucius Institutes in Cambodia and Myanmar”,Issue& Studies, Vol.50, No.4, 2014.

[37]肯·莱顿·布朗,茹东燕:《全球化背景下软实力概念及内容的新发展——以北美地区海外华人的文化“软效应”为例》,《文化软实力》2019年第1期。

[38]金正昆、孙冰冰:《海外华侨华人参与当代中国侨务公共外交的路径研究》,《社科纵横》2012年第11期。

[39]方长平、侯捷:《华侨华人与中国在东南亚的软实力建设》,《东南亚研究》2017年第2期。

[40]张梅:《中国侨务公共外交:问题与展望》,《现代国际关系》2017年第11期。

[41]周敏、刘宏:《海外华人跨国主义实践的模式及其差异——基于美国与新加坡的比较分析》,《华侨华人历史研究》2013年第1期。