国际移民创业与族裔社区建设

——以美国洛杉矶华裔和韩裔经济为例

2021-06-17周敏王大磊

周敏,王大磊

(1.加州大学 社会学系,美国 洛杉矶 90095;2.信阳师范学院 教育科学学院,河南 信阳 464099)

少数族裔经济(ethnic economy)一直是国际移民和海外离散社区等研究领域的热门课题之一。国际移民创业研究的对象是移民企业,而一般情况下移民企业家在移居国的社会身份既是外国人也是少数族群成员。[1]这些企业家通常被限制于一个处于主流社会边缘的族裔社区中,其个体的社会关系和经济行为也受制于族裔社区的社会经济结构。[2]在外行人看来,移民企业家大多是个体户、商贩、店主、租赁商、承包商甚至路边摆摊的小贩。他们的行业通常集中在服务业,如餐馆、洗衣店、小超市、便利店、美甲店、按摩店、理发店、报摊、旧货摊、计程车和承包式的制造业(如血汗工厂),也相对集中在城里的少数族裔聚居的贫困街区里。然而,在全球化背景下的后工业时代,移民创业已经超出了这些传统行业的规模、类别和地理位置,其中包括已经融入主流经济的高科技产业、高端专业服务、连锁商业和跨国企业等。[3]尽管如此,在移居国中,移民企业家大多是处于主流经济边缘的中小企业自雇者或雇主。[4]

移民创业对移民个体及其族群社会流动的影响是经济社会学和国际移民社会学关注较多的研究课题。现有的大量学术文献业已证明,创业是国际移民在移居国取得向上社会流动成功的有效途径之一。[5]一般的实证研究大多聚焦于创业对个人的直接经济影响,如收入和创业/就业机会的增加等,而对社区层面的非经济效益却关注甚少。[6]本文旨在从社区的视角,审视国际移民创业的溢出效益。笔者首先简要地检视现有关于族裔创业的文献,并在此基础上提出一个分析框架。然后,基于从美国洛杉矶华裔和韩裔经济的比较研究中所采集的质性数据,①洛杉矶移民社区比较研究项目始于1998年。第一阶段的资料收集由琼安·阿德福因(Jo-Ann Yap Adefuin)、钟安芝(Angie Chung)和伊丽莎白·罗奇(Elizabeth Roach)协助进行。周敏在2002—2004年、2008—2010年及2016—2018年进行了后续的实地考察、访谈和相关的大众传媒及地方报刊杂志文献资料的系统梳理。分析移民创业的效益。

一、文献回顾:少数族裔创业与社区建设

(一)少数族裔创业的效益

学界对少数族裔创业的效益问题的看法虽有争议,但以下四个观点皆有实证支持,且影响颇大。[7]

1.少数族裔创业可为个体和族群创造就业机会

少数族裔创业可以为遭遇主流社会排斥的弱势族群成员创造新的就业机会。莱特(Light)在20世纪70年代初的经典研究显示,美国20世纪30年代经济大萧条时期,处于社会边缘地位的华裔和日裔美国人失业率较低,其主要原因是其各自的族裔社区通过内在的资源努力帮助本族成员自谋职业的结果。[8]现在的实证研究也得出同样的结论。[9]如莱特等学者20世纪90年代初的研究发现,族裔群体的自雇率越高,同族成员的就业率也随之越高。雇主和雇员在少数族裔经济中的收入虽然高低不等,但远比失业救济金高。[10]

2.少数族裔创业可提高个体和族群的平均收入水平

少数族裔创业的经济收益对企业家本人和家庭及其整个族群的社会流动产生显著的正影响。法尔利(Fairlie)和梅尔(Meyer)发现,少数族裔群体的自雇率与该族群的平均收入水平呈正相关,即族群的自雇率越高,其族群的平均收入水平越高。[11]后来的一些研究也发现,自雇率较高的族群,其教育和职业的代际社会流动要高于全国平均水平,即自雇者子女的个人收入和家庭收入水平高于全国的平均水平。[12]然而,这个观点也有争议,经济学家波哈思(Borjas)和贝茨(Bates)的统计数据分析结果却与此结论相反,否定了自我创业对个人收入的正效应。[13]

3.少数族裔创业可缓冲主流劳动力市场的压力和就业竞争

少数族裔创业对主流劳动力市场具有缓冲作用,减缓了移民与本土工人因竞争而可能引起的矛盾和潜在冲突。族裔经济的发展不仅直接为本族群成员创造工作机会,也间接降低其他族群成员的失业率。波特斯(Portes)和周敏的研究发现,族裔经济的发展并没有引起本土出生的非裔族群创业和就业机会的减少。[14]相反,在移民较多和族裔经济较繁荣的地区,本土出生雇员的失业率比其他地区的明显降低。斯宾纳(Spener)和比恩(Bean)的研究也指出,墨西哥裔的自谋职业者对规模相当大的劳动力市场上少数族裔雇员的收入有积极影响。[15]

4.少数族裔创业可培养创业意识并提供非正式的职业培训

少数族裔创业不仅能倡导创业精神,为同族群体成员树立榜样,推进创业实践,而且还能培训未来的企业家。贝利(Bailey)和沃丁格(Waldinger)的研究发现,少数族裔的小企业(尤其是非正式的小企业)内部的雇主和雇员关系较为紧密,容易派生出一种非正式的师徒关系,形成一种非正式的学习和职业培训制度,这样一来,雇员可以在工作中学到一定的从商和企业经营技能,族裔经济的社会效益超出雇主和雇员的个人经济收益,激励有志者创业的意愿,间接帮助了有创业意向的雇员最终在同一行业自立门户。[16]

上述观点表明,少数族裔创业给个体及族群不仅带来了直接的经济效益,还带来了一定的非经济效益,如第四个观点所阐明的培养创业精神、提供榜样和非正式培训等效益。

(二)少数族裔创业与社区“组织完整性”

现有文献对少数族裔创业效益的研究,往往忽视了其非经济效益及产生这些效益的条件和机制。笔者认为,透过社区视角可以更好地了解创业如何对移民群体成员的社会流动产生正面影响。族裔社区(ethnic community)并不是一个单纯的不同少数族裔群体居住的街区(neighborhood)。族裔社区依靠同族经济,即“聚居区族裔经济”(ethnic enclave economy)和同族社会结构的支撑。同一个街区可能住着不同族裔的人群,他们从属于不同的族裔社区。一个族裔社区的强弱及其族裔资源的多寡取决于这个族群的同族经济和社会组织。[17]

虽然在任何一个移民或少数族裔聚居的街区里都有不同的少数族裔企业,但并不是每个族裔群体都有自己的“聚居区族裔经济”。如非洲裔和拉美裔族群都没有自己的“聚居区族裔经济”,在贫困的黑人区和拉美裔街区的经济活动大多以“中间商少数族裔经济”(middleman minority economy)为主,局限于日常生活必需的零售服务业。也就是说,在那些贫困街区创业开店的业主与其顾客的族裔身份(ethnicity)不同,也不属于顾客所属的族裔社区。店主既没兴趣参与顾客所属的社区组织,也不会主动投资其社区建设,他们的目的只是在那里开店赚钱以维持生计。这些中间商族裔企业的业主往往被顾客视作来此地剥削他们的外族资本家。[18]相反,华裔和韩裔都有较强的聚居区族裔经济,尽管他们也在同族社区(co-ethnic community)如唐人街或韩国城开店,但他们与同族顾客和社区的关系就截然不同。即便他们不住在那里,也会与自己的族裔社区发生多层和重叠的社会联系。除了正常的经营,他们还会经常参与族裔社区组织的活动,并很可能在那些社区组织中担任领导职位,成为自己族裔社区的精英。因此,在同族社区经营的企业和其他经济活动,属于聚居区族裔经济的范畴,族裔经济的发展与同族社区的社会组织的发展成正比。[19]如非洲裔族群没有自己的聚居区族裔经济,其族裔社区的社会结构和组织发展也随着非洲裔中产阶级的向上社会流动和搬离而受到严重削弱。[20]

在美国社会,少数族裔社区由族裔经济支撑,其社会结构由不同种类和数量不等的社区组织构成。布勒东(Breton)[21]于1964年提出的“组织完整性”(institutional completeness)概念指的就是根植于族裔社区内的各种各样的社区组织和机构,以种类多样化(diversity)、密度(density)和同族性(coethnicity)来测量族裔社区中组织完整性程度和社会结构的强弱。①笔者交替使用“组织”和“机构”两个名词,泛指位于某一特定街区的有经营执照的(正式)和无经营执照的(非正式)的营利和非营利组织。聚居区族裔经济中的企业不仅仅是单纯的营利性机构,它们往往也被当作同族成员相互交流和社会交往的场所。而中间商少数族裔经济中的企业则不可能形成这样的社会功能。社区组织既包括各种各样的正式组织——经济组织如商业和企业,社会组织如商会、会馆、同乡会、福利互助会、社区服务非营利组织,文化、教育和娱乐组织,宗教组织如教堂和寺庙,族裔媒体如报刊、广播电台、电视台等;[22]也包括非正式组织——族裔人际关系网络如亲属关系、朋友关系和朋党帮派关系及没有固定设施的社团组织等。社区组织完整性程度越高,这个社区的社会结构越强,越有自给自足的能力,越能满足其成员方方面面的需求。布勒东认为,具有高度“组织完整性”的族裔社区对同族成员的社会适应起到极大的作用,但是这样的族裔社区有自我封闭的倾向,即排斥其他族群成员,减少本族成员与其他族群成员的交往,最终阻碍同族成员融入主流社会。[23]

(三)分析框架:少数族裔创业、社区建设和向上社会流动

在本文的分析中,笔者借用布勒东的“组织完整性”概念,但不认同其关于“组织完整性”导致族裔社区自我封闭的观点。笔者认为,在一定的条件下,族裔社区“组织完整性”程度越高,即同族的企业和社会组织的数量越大、种类越多,这个社区越有能力产生有助于同族成员向上社会流动的族裔资本(ethnic capital)。[24]其中还有一个重要的条件是看这个社区能否吸引散居在郊外的同族中产阶级成员的参与。[25]因此,测量“组织完整性”程度的高低还需再考虑阶级(class)因素。如果一个族裔社区没有中产阶级的介入和参与其社会和经济生活,这个社区就会面临布勒东所预测的结果,即永久的社会隔离(segregation)和边缘化。美国城市贫困的非洲裔社区就是例证之一。这些社区由于同族中产阶级的外迁而削弱了其社区结构,加剧了居民的永久贫困化。[26]

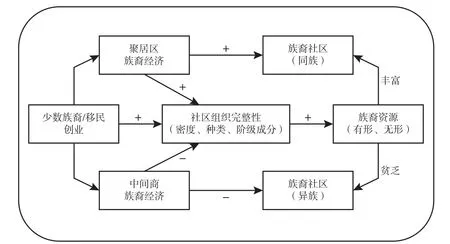

基于此,笔者假设,创业可以提高社区的组织完整性进而导致族裔资源的再生产,如图1分析框架所示。然而,虽然移民创业刺激了聚居区族裔经济和中间商族裔经济两种族裔经济的发展,但这两类族裔经济对社区组织完整性却有不同的影响。聚居区族裔经济对同族社区建设产生强影响,而中间商族裔经济对其所处的异族社区建设则呈弱影响或零影响。因此,从组织的层面看,社区的同族族裔企业和社团组织密度越高,种类越多,对有形的或无形的族裔资源再生产的影响就越大。一个聚居区族裔经济不发达的族群,其社区组织完整性程度势必偏低,族裔资源再生产的能力也会比较弱。

图1 分析框架:少数族裔/移民创业与社区建设

下面笔者简要描述美国华裔和韩裔社区的现状,随之分析族裔经济的溢出效应。

二、美国洛杉矶华裔与韩裔社区的比较

(一)美国的华裔和韩裔移民

美国华裔和韩裔的移民历史、社会经济文化背景和居住模式有所不同。华人移民美国的历史相对较长,经历了19世纪中叶的大规模劳工移民,美国西部开发建设(开矿、铁路和发展农业),60多年的制度性排华和种族隔离,二战后悄然的社会融入以及20世纪60年代的民权和族裔觉醒运动。华人社区作为族裔经济和社会组织的载体,其组织完整性强,根基深厚,自助自足。在1965年美国移民法改革后华人社区发生了深远的变迁,移民数量急剧上升,每年获得永久居民身份的新移民大约在6万至8.2万之间,无减弱趋势。华裔人口总数从1960年的不足24万激增至2010年的400万。2018的预测人口数字约为520万,其中63%的华人是在美国之外出生的移民,主要集中在纽约、旧金山、硅谷和洛杉矶等大都会地区,其居住模式是聚居和散居并存。[27]

相比之下,美国韩裔社区是1965年以后才快速发展起来的移民社区。移民潮在20世纪80年代达到高峰,之后上升速度趋于平缓,每年获得永久居民身份的新移民大约在1.7万至2.2万之间。韩裔人口总数从1960年的1万激增至2010年的170万。2018的预测人口数字约为190万,其中62%的韩裔人口是在美国之外出生的移民,主要集中在洛杉矶和纽约,但其居住模式以散居为主。[28]

华裔新移民的社会经济和文化背景较韩裔新移民更加多元化。前者既包括有较高教育水平的专业技术移民和资源丰富的企业家投资者,也包括教育和技能偏低的农民和工人,后者则大多为专业技术移民和城市中上层精英。前者源自多个不同的方言群体和民族,大多无宗教信仰;而后者则源自单一的语言和民族背景,约三分之二信奉基督新教。

华裔和韩裔移民在移民较为集中的大都会地区都有各自的族裔特性鲜明的社区,如唐人街和韩国城,都有各自的“聚居区族裔经济”,都以高自雇率、高度聚集的商业活动及高度多样化的族裔企业而著称。[29]美国少数族裔企业五年一度的调查报告显示,从1977年到2012年的35年间,华裔企业数量从23,270家上升到528,700家,增长了22倍;韩裔企业数量从8500家上升到224,890家,增长了25倍。[30]华裔和韩裔企业虽然地理分布较广,但大多集中在东西两岸的大城市如洛杉矶和纽约,超过五分之一的华裔企业和大约四分之一的韩裔企业集中在洛杉矶大都会地区。

(二)洛杉矶的华裔和韩裔社区

据美国2010年人口普查资料显示,洛杉矶大都会地区(洛杉矶县)①洛杉矶大都会地区指洛杉矶县,其中包括洛杉矶市及周边的郊区城市。的总人口为1000万,其中拉美裔占48%,欧裔白人占28%,亚裔占14%(华裔4%,韩裔2%),非洲裔占9%。唐人街位于洛杉矶市中心的东北部(如图2所示)。这个移民社区历史悠久,至今仍保留着传统的少数族裔聚居区人口特征,即大部分居民是少数族裔(96%)和外国出生的移民(72%)。但这个移民社区是多族裔的聚居区,华裔占多数(55%),还有17%的越南裔和柬埔寨裔难民,22%的拉美裔移民(主要是墨西哥和中美洲移民),欧裔白人和非洲裔不多(分别占4%和2%)。

图2 2010年美国人口普查中洛杉矶县华人地理分布

如今,唐人街已经失去了华人社区的中心地位,居住在唐人街的华人占洛杉矶华裔人口的比例不到10%。华人社区向东近郊(距离唐人街15公里左右)和远郊(距离唐人街40公里左右)发展。如图2所示,华裔人口虽然仅占洛杉矶总人口的5%,但华裔人口超过25%的街区则集中在圣盖博谷(San Gabriel Valley)的10多个卫星城市,包括以全美第一个“郊区唐人街”著称的蒙特利公园市(简称“蒙市”,Monterey Park)、[31]阿凯迪亚(Arcadia)、圣马力诺(San Mario)、圣盖博(San Gabriel)、阿罕布拉市(Alhambra)、柔似蜜(Rosemead)、天普市(Temple City),以及远郊的哈岗(Hacienda Heights)、罗兰岗(Rowland Heights)、核桃市(Walnut)、钻石吧(Diamond Bar)等。[32]

洛杉矶的韩国城在唐人街以西约7公里处。与唐人街一样,韩国城也是典型的多族裔城市社区,大部分居民是少数族裔(94%)和外国出生的移民(69%)。但与唐人街不同的是,韩裔居民的比例较低,仅占社区人口比例的20%。其他亚裔(包括菲律宾裔、泰国裔、越柬老裔、华裔和孟加拉裔)占10%。相比而言,韩国城的大多数居民是拉美裔(57%),以墨西哥、萨尔多瓦和危地马拉移民为主(其中大多是无证移民)。这里没有一个族裔群体占大多数,是真正的多族裔社区,但韩国城之所以以韩国冠名主要是因为发达的韩裔经济。[33]

(三)洛杉矶华裔和韩裔社区的“组织完整性”

根据自2000年以来对两个族裔社区的持续观察,笔者发现,洛杉矶的华裔和韩裔经济既有相同之处也有相异之处。第一,当今的唐人街和韩国城虽然是多个少数族群聚集的社区,但与其他族裔社区不同的是,两者都有着高度的“组织完整性”。第二,两者的经济活动范围均超越了城中心的唐人街和韩国城的地理界限。但是,华裔经济以“聚居区族裔经济”为主,比较集中在唐人街和新生的华人聚居郊区(简称“新华人郊区”,Chinese ethnoburbs)。[34]而韩裔经济是由“聚居区族裔经济”和“中间商族裔经济”两大类别组成,其聚居区族裔经济较多集中在韩国城,而中间商族裔企业则散落在城市中南区(South Central)的贫困黑人区和拉美移民社区。[35]

1.唐人街与新华人郊区的族裔经济与社会结构

洛杉矶华裔社区较强的“组织完整性”体现在族裔经济的密集度和多样性及其与族裔社团组织的发展紧密相连。[36]在市内的老唐人街,虽然华资银行比较注目,但华裔经济活动局限于规模较小的零售服务业和餐饮业, 如“夫妻店”、便利店、礼品店、小超市、杂货店、餐馆、中药铺、旅行社及其他满足当地居民基本生活需求的小规模的服务业等。商店店主大多是越柬老华人。经济规模虽远远不及新华人郊区,但它是洛杉矶的主要旅游景点之一,吸引着中产阶级的同族和异族的顾客和观光客。因此,华裔居民的社会隔离现象没有其他少数族裔的贫困社区那么严重。更重要的是,传统的社团组织和会馆在唐人街里都有会址。在唐人街经商的华人企业家与华人社团关系密切,居住在中产阶级郊区的华人也经常参与唐人街的社团活动。

而洛杉矶往东郊圣盖博谷发展起来的新华人郊区就令人刮目相看了。不仅人口增长飞速,族裔经济也十分繁荣。一本每年更新的南加州《华人工商电话簿》(俗称“黄页”)就有10厘米厚,其厚度不亚于洛杉矶黄页(电话簿),足以证明华裔社区经济的规模。新华人郊区的企业大小不等,种类繁多。有些商业活动与唐人街的传统零售服务业相似,但更多的是现代化、跨地区、跨国企业的商业活动,从银行、金融、房地产和保险公司、律师、会计师行、广告公司、汽车经销行、物流仓储和运输公司、高科技研发公司及设备生产加工厂,到民族特色鲜明并可与美国大型连锁超市媲美的华人超市、餐馆、医疗和牙医诊所和药店,以及各式各样的服务业如按摩、沐足、美甲等。更为醒目的是,千禧年以后发展起来的面向移民家庭的各类才艺班、补习班,不仅满足了居住于此的居民(华人为主)的各种基本的和高档奢侈的消费需求,周末还吸引了不少散居在洛杉矶其他地区的华裔尤其是中产阶级家庭前来购物和消费及参与社区各种社交文化活动,其他族裔的消费者也到处可见。[37]新移民社团如专业协会、校友会等也十分活跃。但与唐人街不同的是,新华人社团组织大多没有固定的会址,但华裔社团与其族裔经济相辅相成。[38]

2.韩裔经济与社会结构

与华人社区的郊区化——中心从唐人街向郊区移动——不同,韩裔社区的发展是向城市集中,韩国城即便受到1992年洛杉矶暴乱的重创,但近30年来越来越发展成大洛杉矶地区韩裔社区的经济文化中心。韩国人在洛杉矶国际机场附近的托伦斯(Torrance)、橙县的富乐顿市(Fullerton)和尔湾市(Irvine)有一定的人口集中趋势。但其族裔聚居郊区不成规模,与华人郊区不可相比。韩国城的韩裔经济活动既有唐人街的特点,也有新华人郊区的特点,还有相对于拉美裔居民而言的中间商少数族裔企业的特点。

虽然韩裔人口只占韩国城人口的五分之一,但韩裔经济则占据社区的大部分空间。韩国城内几条主要商业街遍布各种族裔商店,双语和三语(英、韩、西班牙语)的招牌林立。低档的店铺一般挂三语招牌,主要服务于当地同族或异族的贫困居民尤其是拉美裔居民。[39]对于拉美裔居民来说,这些韩裔企业便是中间商少数族裔企业了,这跟其他贫困少数族裔社区的经济活动一样,同族拥有或经营的商店比较少见,而大部分的商店由中间商少数族裔企业家经营。与其他少数族裔社区(包括唐人街)形成鲜明对比的是,韩国城商业活动的多样化和高密度十分令人侧目。中高档、价格昂贵的餐馆和精致时尚的咖啡馆随处可见,还有好几个规模较大的购物中心。这类高档餐馆和商店在城中心的少数族裔社区很少能看到。这类商业活动跟新华人郊区的商业活动有很多相似之处。韩国城跟唐人街最大的不同是,韩国城的商业与休闲娱乐融为一体。如服务于同族或异族中产阶级消费需求的健康水疗中心、高尔夫练习场和专门店,还有不少新潮时尚的夜总会、卡拉OK吧、台球厅和电子游戏馆等。夜晚有霓虹灯闪烁、多姿多彩的夜生活,其顾客显然是不在此地居住的中产阶级居民,包括白人和其他亚裔。此外,韩国城的韩裔教会很多,其社团组织以教会为中心。

3.华文和韩文媒体的发展

随着族裔经济的发展,华文和韩文媒体的发展也值得关注,这也是族裔企业的一种独特的类型。[40]华裔和韩裔移民都有自己的有线电视公司和卫星网络系统,全天候地提供中国内地(大陆)和港澳台地区、韩国及有族裔特色的美国节目。华文和韩文媒体的公司未必在唐人街或韩国城营运,大部分为跨国媒体公司或同族企业家所掌控。其纸质媒体发行量很大,电子媒体的影响力也很广。[41]相比之下,西班牙语媒体的规模更大,发行量和收视/听率更高,但因为拉美裔群体没有自己的社区族裔经济,大多西语媒体由大型美国媒体公司所控股,比华文和韩文的媒体更为商业化和娱乐化,其广告业务也是面向主流市场,对少数族裔社区建设的效益不显著。[42]相反,华文和韩文媒体除了满足本族裔人口的信息需求,其独特之处还在于与社区族裔经济有着密切关联,如工商广告业务的增加带动了族裔媒体的持续发展,也体现了族裔经济的发展趋势。

4.非传统族裔经济的发展:族裔课外辅助教育

洛杉矶华裔和韩裔经济有一个共同的发展领域——族裔课外辅助教育(ethnic system of supplementary education)。[43]美国的教育事业通常被认为是公共事业,虽然主流经济也有服务于白人中产阶级家庭的营利性课外补习和才艺培训,但除了华裔和韩裔外,其他少数族裔群体在教育领域的创业则比较少见。自2000年以来,华裔和韩裔社区为儿童和青少年提供服务的私营教育机构越来越多。这些机构包括:各类补习班(hagwon、kumon、 buxiban)、①补习班(buxiban)也叫“课外辅导班”,意与韩语的hagwon(“学习的地方”或“课后学业辅导”)相同。Kumon是日本的一种自然学习法或课外补习方式,目的是使学生在学校的学习变得比较容易一些,但Kumon不能代替正规的学校学习。幼儿教育班、大学预科补习中心,以及音乐、舞蹈、绘画书法、功夫、跆拳道、空手道及其他运动俱乐部等。连非营利的中文学校和韩裔教会也开设付费的各种补习和才艺培训项目。[44]这些各式各样的族裔课外辅助教育机构的核心课程是对公立学校课程的补充和辅助而非与之竞争。

华裔和韩裔的课外辅助教育系统的发展也有不同之处。华裔的补习和才艺培训机构基本不设在唐人街,而是向新华人郊区发展。在圣盖博谷郊区的商业中心街道驱车一转,随处可见显眼的补习机构的双语招牌,例如“小哈佛”“常春藤联盟学校”“小博士早期学习中心”“斯坦福补习学校”“IQ180”和“希望补习班”等。[45]在近年的南加州《华人工商电话簿》上,列出了服务于青少年的90多所华文学校、近200所课后补习机构、100多所艺术学校。私营补习和才艺培训机构的价位不同,适合来自不同的社会经济背景的华人移民家庭。

相比之下,韩裔课外辅助教育系统从一开始就扎根于韩国城,因为韩国城是散居韩裔移民的社区中心。在韩国城面向儿童或青少年的私营补习和才艺培训机构高度密集、种类繁多。[46]例如,在韩国城商业中心区就有30多所补习班,还有不少大学预科学校,50多所才艺和运动俱乐部等。住在韩国城里或附近的韩裔青少年和儿童放学后便去参加这些课外活动,散居于郊外的则随父母到韩国城上教堂、购物时参加这些活动。韩裔大学生和年轻人也喜欢光顾那里的商业和休闲娱乐设施。[47]

三、移民创业的溢出效益

由上可见,华裔和韩裔社区族裔经济的发展,完全得益于移民创业,结果导致两个族裔社区有较高的“组织完整性”。移民创业最直接的经济效应,一方面为创业者和同族成员提供就业机会,保证或增加收入;另一方面是充实了族裔社区有形的、可观察的族裔资源(如同族企业/商业机构的数量、多样化和密度),从而保证族裔经济的供求平衡和可持续发展。笔者发现,移民创业对于族裔社区建设还有鲜为人知的非经济效应。下面从四个方面来分析移民创业非经济方面的溢出效益。

(一)巩固和加强社区的社会结构

族裔经济的发展是族裔社区社会结构存在和扩大的最重要的物质基础。社区社会结构泛指位于族裔社区或与社区有密切联系的可观察的和虚拟的社会组织,其中包括族裔组织(如宗亲会、同乡会、会馆、互助会、商会、专业协会、中学和大学同学会等),宗教组织(如教堂、寺庙等),以及非营利的社区服务和人文服务组织。在唐人街和新华人郊区,这些社区组织大多有自己的会址和活动场所,一些虚拟组织也会利用有场地的组织(如中华会馆)或餐馆来进行其定期的组织生活和社会交往。韩国城的族裔组织一般没有自己的会址,但他们更多地依靠教会来支持他们的社团活动。韩国城韩裔商会副会长李先生介绍说:“我们商会的会员基本都是老板,有在韩国城开业的,也有在其他街区开业的,但他们同时又都是教会教友。很多社团组织都从属于教会。每个星期天你都会看到很多住在郊外的韩国人开着豪车、携家带口地来到韩国城,在那里做礼拜、消遣、购物和会友,男士们去打打高尔夫球,女士们去Spa美容。”①2016年11月6日笔者采访于洛杉矶韩国城。

这些族裔教会和社团组织的数量,随着族裔经济的发展而增加,因而从数量上维系了族裔社团组织的存在和扩展,这样的相互联系巩固了社区的社会结构。

此外,族裔企业家和社团成员的身份有一定程度的重叠。具体地说,一个人可以同时是多个社团组织的成员,不同的企业家可以是同一教会或社团组织的成员,企业家和雇员也可以是同一社团组织的成员。这样一来,同族企业家之间的竞争关系以及同族雇员与雇主之间的劳资关系可以通过社区机制——内部团结和相互信任——而得以有效控制和协调,从而强化了族裔认同感。

再者,族裔教会和社团组织还可以为其成员提供社会地位展演的舞台。如中华会馆的谭馆长认为:“许多当老板的华人在主流社会都有一个共同经历,就是或多或少受到社会歧视,他们的老板身份和社会地位不被主流社会所认可。但他们却可以在自己的社团中较为容易地取得领导地位,成为社区精英。”①2017年5月21日笔者采访于洛杉矶唐人街。

即便是雇员,也可以在社团活动中彰显个人移民前在祖籍国的社会地位。在这方面,华人的社团形式比韩裔更加多样化,社区参与的渠道更多,而韩国人更集中于通过教会的渠道,因此实际效益更为显著。

(二)吸引同族中产阶级回归

美国当代移民或少数族裔聚居的城市街区与过去一样,其居民大多是社会底层的贫困人群。过去,贫困街区里一些族裔社区如小意大利、小东京、唐人街等,都有较强的族裔经济和社会结构。但从20世纪70年代以来,伴随着少数族裔中产阶级的向上社会流动和向郊区迁移,那些街区的族裔社会结构如教会和社团组织等也随之而去,留下的是失去族裔社区支持和控制的贫困人群,加上由于主流经济重组和经济萧条造成的城市底层人群的高失业率,更加剧了那些居民区的社会隔离和贫民化。[48]在那些居民区开业的企业家大多是中间商少数族裔企业家。位于韩国城附近的拉美裔居民区的一个非营利家庭服务中心的主管Gonzales女士说:“他们(韩裔企业家)在这里经营小生意,无意在这里长期投资,随时准备撤离,这些‘外人’跟我们(拉美裔居民)没有多大关系,我们也不指望他们会捐钱出力。加之语言不通,他们就更不关心我们的社区生活了,赚了钱就走。”②2017年9月26日笔者采访于洛杉矶Los Angeles Central American Resource Center。

事实上,在很多移民或少数族裔居民区都有面向贫困家庭的非营利机构社区服务中心,这些非营利的社区组织主要依靠政府资助、私人基金会及个人或公司的捐赠等,提供的服务大致相同,如职业培训班,犯罪、黑帮、酗酒和吸毒的预防和纠正项目,家庭心理卫生咨询,青少年课外辅导活动和文化及娱乐活动等。但由于资源紧缺,企业家捐赠不多,这些非营利组织往往因资金和人手不足而有心无力,供不应求,更难以提供高质量的服务。这些非营利机构还受制于资助单位的要求,只能为那些界定为低收入者或“无支付能力者”提供服务。结果反而加剧和强化了社会隔离和社会孤立。[49]除了贫困,那些居民区杂乱无序,犯罪率高,本族和其他少数族裔的中产阶级一旦搬离,就不再涉足此地。

相反,唐人街和韩国城由于各自的聚居区族裔经济的发展而避免了社会隔离。笔者前面的分析发现,聚居区族裔经济不单纯为了满足当地居民生存的基本需求,更多的是拓展面向同族和异族中产阶级各类需求的商业和服务。密集而多样化的商业服务设施有效地吸引了白人和少数族裔背景的中产阶级家庭、都市雅皮士和游客前来光顾,但最重要的是吸引了住在郊区的中产阶级同族成员的回归。[50]同族中产阶级的回归又对族裔经济产生了新的消费需求,继而刺激了同族企业家的进一步投资,进一步发展族裔经济并强化同族社区的社会结构。如此一环扣一环地良性循环。

同族和异族中产阶级的参与,可以有效降低社会隔离对当地居民的负面影响,但对社区建设的影响则大不相同。异族参与者一般只是为了享受异国情调的消费,只是增加族裔经济的销售量和营业额。而同族参与则有多重效益。其中之一就是前面提到的加强社区组织结构。其二是为社区服务机构注入亟需的资金以提高服务范围和质量。社区族裔企业家有意在自己的社区进行长期经营,因此也比较倾向于捐赠支持本族社区的非营利组织。其三,创业者也开发了很多营利性的服务机构,为同族贫困居民解决了服务设施不足的问题。例如,私营青少年课外补习和才艺培训活动在传统的族裔创业中极为罕见,在贫困居民区里更为罕见。在华裔和韩裔社区,移民家庭不论社会经济背景如何,其对子女的教育期望是基本一致的,都有课外补习的需求。这就为受过高等教育但英语不太熟练的移民提供了一个难得的创业机会。在唐人街、新华人郊区和韩国城,私营课外补习和才艺培训等面向青少年的私人企业,不仅能填补移民社区缺乏此类服务的真空,而且也给居住在郊区的同族中产阶级更多的返回族裔社区的理由,因为他们相信这些本族裔的课外补习教育系统,对自家子女在学校得到好成绩以后进入好大学很有帮助。当散居在郊外中产阶级社区的华裔或韩裔家长来到自己的族裔社区时,他们大多是有多重目的的。例如,把自己的子女送到补习班学习,同时可以上教堂、上馆子,品尝地道的族裔食品、购物、美容、按摩或水疗等。韩国人喜欢打高尔夫球,他们也会去韩国城的高尔夫练球场去打球。同族中产阶级的频繁参与,增加了社区跨阶层之间的社会互动,从而减少了族裔社区与主流社会的隔离。与此形成鲜明对比的是,住在唐人街和韩国城的拉美裔居民,虽然在社区里有很多私营教育机构,但他们由于语言和文化障碍以及经济资源缺乏而被排斥在外。[51]

(三)创造独特的族裔社会环境

笔者的实地观察发现,在洛杉矶的唐人街、新华人郊区和韩国城,社区族裔经济的发展增加了企业和社团的数量,因而增加了族裔社区的组织与组织之间、个人与组织之间及个人与个人之间的互动的社会空间。首先是人流增加,加大了同族个人跨阶级互动的频率。很多已经融入主流社会的华人移民,平时连说中文的机会都不多,到了周末,就可以“回中国”去消遣了,去光顾自己族裔社区的商业设施,如去“饮茶”、会友,以及上摄影、绘画、音乐和舞蹈等兴趣课。这些商业设施于是就成为大家聚会应酬建立关系的社会空间。社区的大型的高档餐厅经常举办家庭和社团活动,如婚宴、节庆、社区筹款活动、族裔机构和非营利组织开会等。许多新的族裔组织,如专业团体、校友会、政治和民权组织等都在虚拟空间建立,本身没有活动场所,这些族裔组织可以利用族裔企业提供的场所在自己的族裔社区内定期开展活动。[52]结果是营造了一个独特的族裔社会环境,在这个环境中,同族成员在社会空间里和社会交往中会有意或无意地认同族裔的文化价值和行为准则,遵守游戏规则,甚至容忍新移民与美国主流社会格格不入的一些不良文化习惯,如在公共场合大声喧哗、排队时人与人之间靠得太近、开车不让行人、闯停让路标等。然而,这个族裔社会环境只对同族成员有效。居住在华裔或韩裔社区的拉美裔就很难像华裔和韩裔一样去参与社区社团活动以及利用华裔或韩裔社区经济中有形的资源和机会。对拉美裔的居民而言,唐人街和韩国城只不过是他们居住区的地名,华裔和韩裔(也包括其他少数族裔)企业家只不过是中间商少数族裔企业家而已。

(四)增加社会资本的价值

移民创业的第四个溢出效益是社会资本的增值。社会资本不能简单地理解成某样东西,而是一个基于族裔性的物质资源、人力资源和社会关系相辅相成的过程。移民社会学常用的“族裔资本”概念,指的就是这个互动过程。[53]其实每个少数族裔群体和成员都拥有自己的社会资本,只不过多寡不同而已,而多寡则取决于个体和族群的平均社会经济指标(如教育、职业和收入水平等)的高低。华裔和韩裔经济发展最重要的原因是国际移民的“超高端筛选”①“超高端筛选”(hyper-selectivity)是移民群体的整体平均教育水平指标,指某个移民群体中拥有大学文凭的百分比既比祖籍国高也比接收国高。致使整个族群的总体平均人力和物质资源提高,从而有利于移民创业。[54]唐人街、新华人郊区和韩国城的聚居区族裔经济的发展不仅提高了社区的“组织完整性”程度,同时大大促进了社会资本的再生产和增值。具体体现在族裔群体内人与人之间的社会关系的重建。通过特定的社会关系,新移民可以获得对其生存和社会融入的有用信息和知识资源,这对于贫困人口尤为重要。

在社会隔离和社会边缘化的贫民区里,贫困居民的社会交往受到阶级局限,他们的社会关系网所提供的有用资源非常有限,甚至不足以应对基本生存需求,更别说可以帮助解决就业、住房和子女教育等切身问题了。相比之下,聚居区族裔经济较强的族群,其族裔成员即便是出身贫困和社会经济背景低下,他们在族裔社区里的人际交往和在日常交往过程中所重建的关系掺入中产阶级的成分,包括同族高层次创业者和专业人士、文化价值、行为准则和成功典范。这种超越阶级局限甚至深入主流社会的社会关系网所蕴含的社会资本有助于同族贫困家庭的向上社会流动。

以居住在唐人街和韩国城的移民子女教育为例。笔者的实证资料显示,低收入的华裔和韩裔家庭子女的教育成绩一般比美国中产阶级家庭子女的教育成绩还要优秀,其中一个重要原因是得益于他们各自的族裔资本的支持。第一,他们比住在同一街区、上同一所公立学校的拉美裔同学有更多的族裔课外补习和才艺培训资源。第二,通过这些课外补习和培训活动,他们可以直接与同族中产阶级家庭的子女交往,获得有效的学习方法和有关上大学的有用信息。第三,这种族裔组织参与强化了子女的族裔性以及对族裔价值(如现在好好学习,将来就能考上好大学、出人头地)、行为准则(如刻苦用功)甚至家庭压力的认同。华裔和韩裔移民和他们的子女得益于各自聚居区族裔经济所生产的大量有形和无形的物质和社会资源。例如,低收入移民家庭的父母往往教育水平低下,英语不太好,对教育制度和学校情况不甚了解。但他们会通过在族裔企业里(如在超市、餐馆、美容院)打工时,或通过参与族裔组织活动(如教会、同乡会、同学会等)接触到熟悉情况和消息灵通人士,来获得有关子女择校、上学和升学的详细信息,如校区好坏、高中和大学排名、奖学金和助学金等与教育有关的信息。他们还可以通过亲朋好友和族裔语言媒体(如报纸广告)找到社区里价格合适的课后辅导和才艺培训班。他们的子女在这样族裔资源丰富的环境下成长,即便家境贫寒,也可以取得较好的教育成绩。

四、结论

通过洛杉矶华裔和韩裔经济的比较分析发现,移民创业不仅促进聚居区族裔经济的发展,更重要的是能提高一个族裔社区的“组织完整性”,个体通过同族企业和社团组织的参与构建或重建社会关系,促进信息交流,强化族裔社区和家庭的社会流动目标、价值观、规则和实践,最终取得向上社会流动的成功。如果把族裔经济、族裔社团组织和族裔个体之间的互动看作是一个族裔资本生产的过程,族裔经济的发展无疑会产生更多和更有利于个体和群体社会融入的族裔资本。一个移民群体的社区族裔经济越发达,其社区的“组织完整性”程度越高,就越能扩大族裔社会交往空间,从而吸引同族裔中产阶级的回归,促进社会资本的形成和增值。因此,族裔社区的活力及其产生有形与无形效益的能力,在很大程度上取决于社区族裔经济的发展。

从上述对洛杉矶华裔和韩裔经济的比较分析,可以得出一些政策性启示。第一,移民创业通常能为族群创造商业和就业机会,满足移民个体和族群的各种消费需求。然而,许多少数族裔企业依然规模甚小,且比较集中在低端的零售服务业和传统制造业。政府除了积极支持移民或少数族裔创业,还需注意引导并通过政策鼓励发展各种不同类型和规模的企业,从而有利于提高社区组织完整性,吸引中产阶级的参与,推动跨阶级的社会互动。第二,移民创业由于地理区域不同,其社会效益也不同。聚居区族裔经济的企业家与本族社区的社会结构联系紧密,由此生成族裔资本。而中间商少数族裔经济的企业家与异族社区的社会结构没有内在的联系。因此,政府应采取有效奖励措施,鼓励和帮助中间商少数族裔企业家参与当地社区活动,与当地的非营利社会组织建立合作伙伴关系,与异族顾客搞好关系,从而降低种族冲突的风险。第三,唐人街和韩国城虽地处贫困街区,但其经济发展为本族群体创造了较为丰富的物质和社会资源,而这些华裔或韩裔资源通常只能为本族群成员所用,对于居住于唐人街或韩国城的异族群体成员是可望而不可及的。为此,政府应该致力于促进跨族裔的合作,帮助中间商少数族裔企业家向异族居民开放其社会资源,例如给低收入的移民家庭发放优惠券,使他们的子女能够共享私营的课外补习和才艺培训设施。然而,政策性介入不能从根本上改变贫困少数族裔社区的劣势和社会边缘化。华裔和韩裔的创业发展经验能否适用于其他族裔群体,这是一个仍需继续研究的课题。

[注释]

[1][4]H.E.Aldrich & R.Waldinger, “Ethnicity and Entrepreneurship”,Annual Review of Sociology, 16, 1990,pp.111-135.

[2]A.Portes & M.Zhou, “Gaining the Upper hand: Economic Mobility Among Immigrant and Domestic Minorities”,Ethnic and Racial Studies, 15(4), 1992, pp.491-522.

[3]J.Nazareno, M.Zhou & T.L.You, “Global Dynamics of Immigrant Entrepreneurship: Changing Trends,Ethnonational Variations, and Reconceptualizations”,International Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, 25(5), 2018, pp.780-800.

[5]M.Zhou,Chinatown:The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1992.

[6][7]M.Zhou & M.Cho, “Noneconomic Effects of Ethnic Entrepreneurship: A Focused Look at the Chinese and Korean Enclave Economies in Los Angeles”,Thunderbird International Business Review,52(2), pp.83-96.

[8]I.Light,Ethnic Enterprise in America:Business and Welfare Among Chinese,Japanese,and Blacks, Berkeley,CA: University of California Press, 1972.

[9]M.Zhou,Chinatown; D.Spener & F.D.Bean, “Self-employment Concentration and Earnings Among Mexican Immigrants in the United States”,Social Forces, 77, 1999, pp.1021-1047; A.Portes & S.Shafer, “Revisiting the Enclave Hypothesis: Miami Twenty-five Years Later”,Research in the Sociology of Organization, 25, 2007,pp.175-190.

[10]I.Light & S.J.Gold,Ethnic Economies,San Diego, CA: Academic Press, 2000.

[11]R.W.Fairlie & B.D.Meyer, “Does Immigration Hurt African-American Self-employment?”,1997 National Bureau of Economic Research Working Paper Series No.W6265, Retrieved November 11, 2009, http://www.nber.org/papers/.

[12]A.Portes & M.Zhou, “Self-employment and the Earnings of Immigrants”,American Sociological Review, 61,1996, pp.219-230; Spener & Bean, “Self-employment Concentration and Earnings Among Mexican Immigrants in the United States”; Portes & Shafer, “Revisiting the Enclave Hypothesis”.

[13]G.J.Borjas,Friends or Strangers:The Impact of Immigrants on the U.S.Economy, New York: Basic Books,1990; T.Bates,Race,Self-employment,and Upward Mobility:An Illusive American Dream, Washington, DC:Woodrow Wilson Center Press, 1997.

[14]Portes & Zhou, “Self-employment and the Earnings of Immigrants”.

[15]Spener & Bean, “Self-employment Concentration and Earnings Among Mexican Immigrants in the United States”.

[16]T.Bailey & R.Waldinger, “Primary, Secondary, and Enclave Labor Markets: A Training System Approach”,American Sociological Review, 56, 1991, pp.432-445.

[17][19]M.Zhou, “Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergences, Controversies, and Conceptual Advancements”,International Migration Review, 38, 2004, pp.1040-1074.

[18]P.G.Min,Caught in the Middle:Korean Communities in New York and Los Angeles, Berkeley, CA: University of California Press, 1996; K.Y.Park,LA Rising:Korean Relations with Blacks and Latinos after Civil Unrest,Lexington Books, 2019.

[20][26][48]W.J.Wilson,The Truly Disadvantaged:The Inner City,the Underclass,and Public Policy, Chicago:University of Chicago Press, 1987.

[21][23]R.Breton, “Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants”,American Journal of Sociology, 70(2), 1964, pp.193-205.

[22]M.Zhou, W.Chen & G.Cai, “Chinese Language Media and Immigrant Life in the United States and Canada”, In W.Sun (ed.),Media and Chinese Diaspora:Community,Commerce and Consumption in Asia and Pacifi c, London and New York: Routledge, 2006, pp.42-74.

[24][53]周敏、林闽钢:《族裔资本与美国华人移民社区的转型》,《社会学研究》2004年第3期。

[25][36][40][42][47][49][52]M.Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children: The Formation of Educational Resources in Chinatown, Koreatown, and Pico Union, Los Angeles”,Journal of Ethnic andMigration Studies, 35(7), 2009, pp.1153-1179.

[27][28]美国国土安全部2018年移民统计年鉴,https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2018,2020年8月30日浏览;美国人口统计局2018年预测数据,https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2020/aian.html,2020年8月30日浏览。

[29]Portes & Zhou, “Self-Employment and the Earnings of Immigrants”; Min,Caught in the Middle; Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children”.

[30]美国商业部少数族裔商业发展局2012年统计数据,https://www.mbda.gov/news/news-and-announcements/2016/08/asian-owned-businesses-nearing-two-million,2020年8月30日浏览。

[31]T.P.Fong,First Suburban Chinatown:Remaking of Monterey Park,California, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1994.

[32]M.Zhou, M.Chin Margaret, and Kim Rebecca, “The Transformation of Chinese America: New York v.Los Angeles”, in David Halle and Andrew Beveridge(eds.),New York and Los Angeles:The Uncertain Future,New York: Oxford University Press, 2013, pp.358-382; M.Zhou, Yen-fen Tseng, and Y.Kim Rebecca, “Rethinking Residential Assimilation through the Case of Chinese Ethnoburbs in the San Gabriel Valley, California”,Amerasia Journal, 34(3), 2008, pp.55-83.

[33]Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children”; Min,Caught in the Middle.

[34]“Ethnoburb”是由李唯(Wei Li)于1997年首先提出的一个概念,指新生的少数族裔聚居郊区。W.Li, Spatial Transformation of an Urban Ethnic Community from Chinatown to Chinese Ethnoburb in Los Angeles (PhD dissertation),Department of Geography, University of Southern California, 1997;周敏:《美国华人社会的变迁》,上海:三联书店出版社,2006年。

[35]Park,LA Rising.

[37]M.Zhou & X.Y.Li, “Ethnic Language Schools and the Development of Supplementary Education in the Immigrant Chinese Community in the United States”,New Directions for Youth Development:Understanding the Social Worlds of Immigrant Youth, 100 (Winter), 2003, pp.57-73; M.Zhou & S.S.Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement: The Case of Supplementary Education in the Chinese and Korean Immigrant Communities”,Harvard Educational Review, 76(1), 2006, pp.1-29.

[38]M.Zhou & R.Lee, “Transnationalism and Community Building: Chinese Immigrant Organizations in the United States”,ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 647, 2013, pp.22-49.

[39][50][51]Zhou & Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement”.

[41][44]Zhou & Li, “Ethnic Language Schools and the Development of Supplementary Education in the Immigrant Chinese Community in the United States”.

[43][46]M.Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children”; Zhou & Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement”; M.Bhattacharyya, “Community Support for Supplementary Education:The Hidden Curriculum of High Academic Achievement”, In E.W.Gordon, B.L.Bridglall & A.S.Meroe (eds.),Supplementary Education, Denver: Rowman and Littlefield, 2003, pp.249-272.

[45]Zhou & Li, “Ethnic Language Schools and the Development of Supplementary Education in the Immigrant Chinese Community in the United States”; Zhou & Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement”.

[54]M.Zhou & J.Lee, “Hyper-selectivity and the Remaking of Culture: Understanding the Asian American Achievement Paradox”,Asian American Journal of Psychology,8, 2017, pp.7-15.