番茄潜叶蛾幼虫和卵在新疆大棚番茄的空间分布型及理论抽样数

2021-06-16阿米热牙生江付开赟阿地力沙塔尔丁新华吐尔逊阿合买提李晓维郭文超

阿米热·牙生江,付开赟 ,阿地力·沙塔尔,丁新华,何 江,吐尔逊·阿合买提,王 俊,李晓维,郭文超

1新疆农业大学林学与园艺学院,新疆 乌鲁木齐 830052; 2新疆农业科学院植物保护研究所/农业部西北荒漠化绿洲作物有害生物综合治理重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830091; 3新疆维吾尔自治区农业农村厅植物保护站,新疆 乌鲁木齐 830003;4浙江农业科学院植物保护与微生物研究所, 浙江 杭州 310021;5新疆农业科学院微生物应用研究所,新疆 乌鲁木齐 830091

番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick),又名番茄潜麦蛾,属鳞翅目Lepidoptera麦蛾科Gelechiidae,是茄科类作物的毁灭性害虫之一,尤喜番茄SolanumlycopersicumMill(Bawinetal.,2016)。番茄潜叶蛾低龄幼虫可啃食生长点叶片,主要钻入叶片并以叶肉为食,造成叶片呈薄膜状,严重时叶片呈完全白叶从而丧失光合能力(Gudesetal.,2019; Hanetal.,2018)。此外,幼虫还可钻入果实为害,影响果实继续发育,使果实最终失去商品价值。该虫起源于南美洲,自21世纪初开始扩散蔓延,已入侵90多个国家和地区(Cifuentesetal.,2011),对当地番茄生产及销量产生了巨大影响,危害严重时损失可到80%~100%(张桂芬等,2020b;Biondietal.,2017; Gontijoetal.,2013)。

2017年番茄潜叶蛾侵入我国新疆伊犁哈萨克自治州(张桂芬等,2019)。该虫最初出现在伊犁哈萨克自治州霍城县,随后在该州的伊宁县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、特克斯县等几乎所有县市均有发生。目前在新疆已扩散至阿克苏地区、喀什地区、和田地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州等地。除从我国西北方向入侵新疆外,该虫还从我国西南方向入侵,目前我国云南、贵州、四川均有发生(张桂芬等,2019)。

我国目前已成为世界第一大番茄制品出口国,其中近70%出口量产自新疆,占国际贸易量的30%左右(刘超,2018)。目前,新疆有116家番茄制品出口企业,番茄酱年产能更是突破了160万t,是亚洲最大的番茄生产和加工基地。番茄潜叶蛾幼虫和卵个体小,难识别,容易错过防治最适的番茄潜叶蛾危害初期,且其危害状易与斑潜蝇Liriomyza混淆(张桂芬等,2020b; 张润志,2019)。然而,该虫在新疆荒漠绿洲地区的发生危害规律尚不明确,田间主要扩散传播方式也不清楚,这给制定合理、有效和安全的病虫害综合防控措施造成极大阻碍(张桂芬等,2019)。

本研究在2019年6—8月调查新疆察布查尔县春茬大棚番茄,旨在明确番茄潜叶蛾的垂直分布和空间分布发生特点和规律,探索幼虫调查中更易直接辨识的指标,从而为该地区害虫的调查取样提供技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设在新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县安班巴格良繁场番茄大棚,地理位置为81°12′11.01″E、43°49′40.00″N,平均海拔613 m。2019年6—8月,选择受番茄潜叶蛾危害的番茄拱棚作为试验地。番茄品种为京番502杂交一代。番茄大棚Ⅰ于6月23日移栽,棚Ⅱ与棚Ⅲ均于6月5日移栽。7月11日所调查的棚Ⅰ、棚Ⅱ始见番茄潜叶蛾幼虫危害,同期选取发生严重的棚Ⅲ同步调查直至采收。调查前,棚Ⅰ、棚Ⅱ和棚Ⅲ每3~10 d用每公顷稀释40倍液的0.3%印楝素EC(成都绿金生物)或1.33 g的10%四氯虫酰胺SC(中化农化9080)进行防治,调查开始后,棚Ⅰ和棚Ⅱ继续按照调查前防治方案控制番茄潜叶蛾,棚Ⅲ于调查开始后停止防治,于8月10日清茬,棚Ⅰ和棚Ⅱ分别在8月13日和8月23日调查后开始收获。

1.2 试验方法

调查方法参考Coccoetal.(2014)。幼虫、卵每次随机选取不连续的5行,每行选取不相邻的2株,总计长势相近的10株进行调查,每株根据株高平均分上、中、下3个部分进行调查,随机抽查每个部分的15片叶,并记录其幼虫数量、危害叶片数量、卵数量、虫道数量及虫道长度,虫道长度以危害斑块的最大直径为测量依据。棚I与棚II每3 d调查1次,共计调查10次;棚III每7 d调查1次,共计调查5次。

1.3 空间分布分析方法

1.3.1 空间分布型测定 参考路虹等(2007)、唐小艳等(2010),采用Iwao法的m*/m直线回归法和Taylor法的幂法则对番茄潜叶蛾幼虫空间分布型进行分析。聚集度指标主要采用:

(1)扩散系数:C=S2/m。式中:m为平均数,S2为样本方差,下同。其中,当C<1时,为均匀分布;当C=1时,为随机分布;当C>1时,为聚集分布。

(2)负二项分布的K指标:K=m2/(S2-m)2。当K<0时,为均匀分布;当K→+∞时,为随机分布;当0≤K<8时,为聚集分布。

(3)平均拥挤度指标:m*=m+S2/m-1。

(5)cassie,R.M的CA指标:CA=(S2-m)/m2。当CA<0时,为均匀分布;当CA=0时,为随机分布;CA>0时,为聚集分布。

(6)聚块指数m*/m:即平均拥挤度与其平均值之比值,当m*/m<1时,为均匀分布;当m*/m=1时,为随机分布; 当m*/m>1时,为聚集分布。

(7)根据Iwao的回归关系式:m*=α+βm。由α和β值分析种群的分布情况。当α>0时,分布的基本成分为个体群组且个体间相互吸引;当α=0时,分布的基本成分为单个个体;当α<0时,个体间相互排斥。当β>1时,为聚集分布;当β=1时,为随机分布;当β<1时,为均匀分布。

(8)Taylor 幂法则: lg(S2)= lg(α)+blg(m)。当b<1 时,为均匀分布;当b=1 时,为随机分布; 当b>1时,为聚集分布。

1.3.2 数据处理 数据采用Microsoft Office 2010和SPSS 23.0软件进行统计分析。

1.4 聚集因素分析

根据种群聚集均数(λ)分析番茄潜叶蛾幼虫在田间的聚集原因。

λ=m/2K×γ

γ为自由度为2K、概率为0.5的卡方值。由于K为小数,γ利用比例内插法估计卡方值。当λ<2时,其聚集是由于环境因素引起的;当λ≥2时,其聚集是由于昆虫自身的行为和环境因素共同作用或其中一个因素引起的。

1.5 理论抽样数

2 结果与分析

2.1 番茄潜叶蛾幼虫和卵的空间分布型

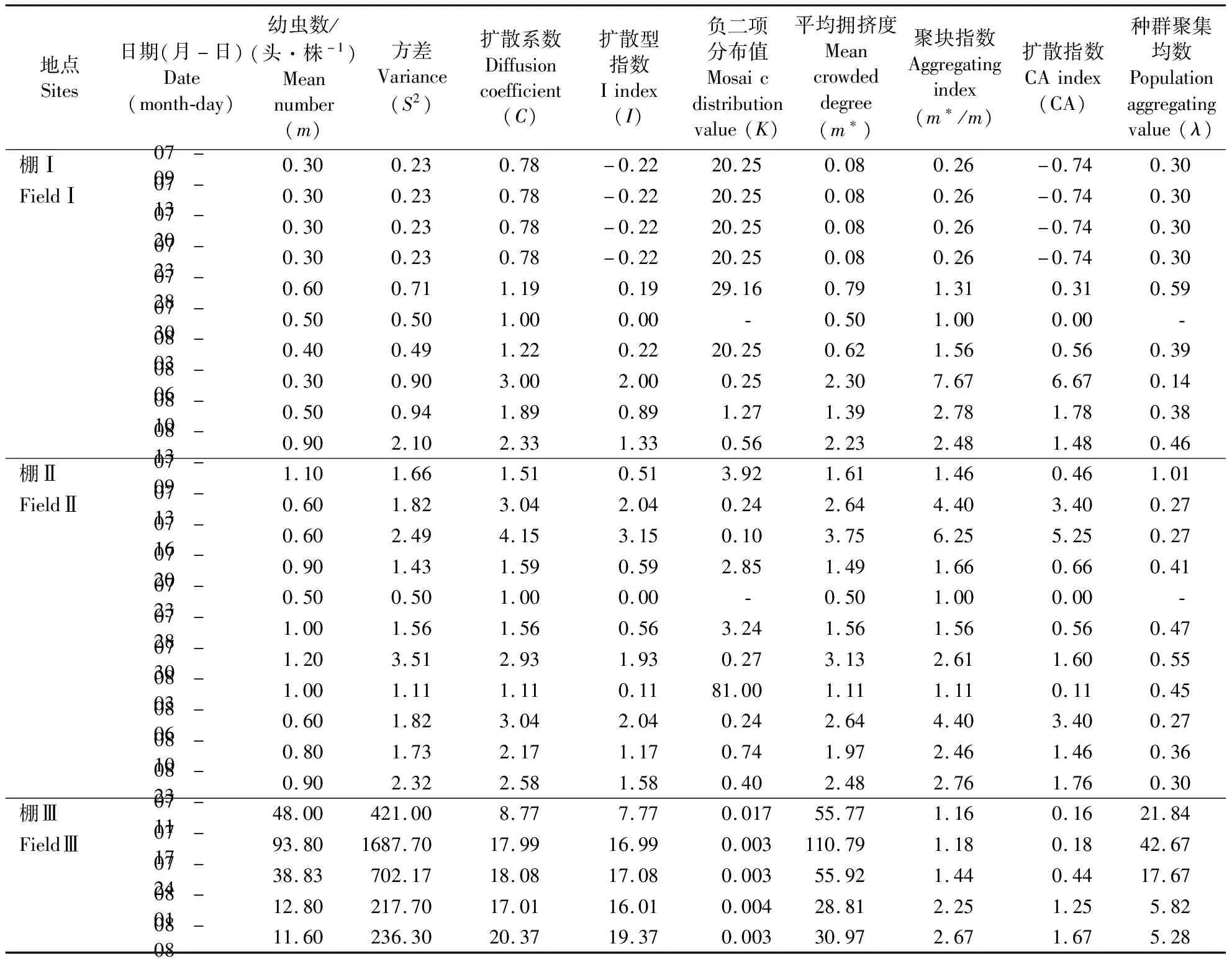

由番茄潜叶蛾幼虫在棚Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ 3种密度下的聚集度指标可以发现,在密度发生量m=0.30头·株-1时(表1,棚Ⅰ,7月9日—7月23日),各项聚集度指标呈均匀分布(扩散系数C<1、扩散型指数I<0、负二项分布参数K>8、m*/m指标<1、扩散指数CA<0)。当发生量m=0.6头·株-1以上时(表1,棚Ⅰ,7月28日—8月13日,以及棚Ⅱ和棚Ⅲ),各项聚集度指标呈聚集分布(扩散系数C>1、扩散型指数I>0、负二项分布参数0

由番茄潜叶蛾的卵在棚Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ 3种密度下的聚集度指标可以发现,棚Ⅰ和棚Ⅱ在发生量分别逐渐增高至最高点m=5.80和3.80粒·株-1时(表2,棚Ⅰ的7月9日—8月6日,棚Ⅱ的7月9日—8月10日)和发生密度m=44.80~95.60粒·株-1的棚Ⅲ均呈聚集性分布(扩散系数C>1、扩散型指数I>0、负二项分布参数0

表2 番茄潜叶蛾卵的聚集度指标

2.2 番茄潜叶蛾幼虫和卵的聚集原因

由表1可知,番茄潜叶蛾在幼虫数<2 头·株-1和卵量<5粒·株-1时,λ<2,其聚集是由于环境因素引起的;当幼虫数≥11头·株-1和卵量≥5粒·株-1时,λ>2,其聚集是由于番茄潜叶蛾自身的行为和环境因素共同作用或其中一个因素引起的。

表1 番茄潜叶蛾幼虫的聚集度指标

2.3 不同发生量下卵与幼虫的垂直分布动态

为明确幼虫和卵在垂直位面的动态分布偏好,分别统计棚Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ当日调查的幼虫数和卵数占比。卵的垂直结果显示(图1A、C、E),无论是发生极低的棚Ⅰ、较低的棚Ⅱ,还是严重的棚Ⅲ,番茄潜叶蛾均偏好在上部叶片产卵,在发生危害量极低的棚Ⅰ尤为明显(43.9%~100.0%)。随着危害加剧,番茄潜叶蛾对垂直位面产卵的偏好开始减弱,最终基本维持在棚III的落卵水平,即上部占40.6%~62.9%,中部占29.2%~36.3%,下部占7.7%~26.1%。幼虫的垂直分布结果显示,在极低和较低发生情况下(图1B、D,棚Ⅰ和棚Ⅱ前期),幼虫主要出现在植株下部(53.5%~100%)。随着植株的生长和番茄潜叶蛾危害的加剧(图1F,棚Ⅲ),幼虫主要出现在植株的中部(39.7%~58.9%)和下部(24.7%~43.0%),上部(9.3%~28.5%)相对占较少。

图1 番茄潜叶蛾卵与幼虫的垂直分布动态

2.4 幼虫发生量和虫道数、虫道长度、危害叶片数的比值关系

通过调查统计发现,在发生极低和较低的棚Ⅰ和棚Ⅱ,幼虫数/虫道数量、幼虫数/虫道长度、幼虫数/危害叶片数分别在0.000~0.417(均值±标准差=0.094±0.102)、0.000~5.185(均值±标准差=0.537±0.935)、0.000~0.521(均值±标准差=0.120±0.136)波动。而在发生严重的棚Ⅲ中,发生高峰的前期即7月11日—7月24日期间,3个比值(幼虫数/虫道数量±标准差=0.617±0.197,比值范围为0.364~0.892;幼虫数/虫道长度±标准差=18.524±14.185,比值范围为3.763~49.206;幼虫数/危害叶片数±标准差=1.674±0.758,比值范围为0.650~2.911)明显大于发生较轻的棚Ⅰ和棚Ⅱ以及高峰后期的棚Ⅲ(图2)。

图2 幼虫数与虫道数(A)、虫道长度(B)和危害叶片数(C)比值的动态

2.5 幼虫和卵的理论抽样数

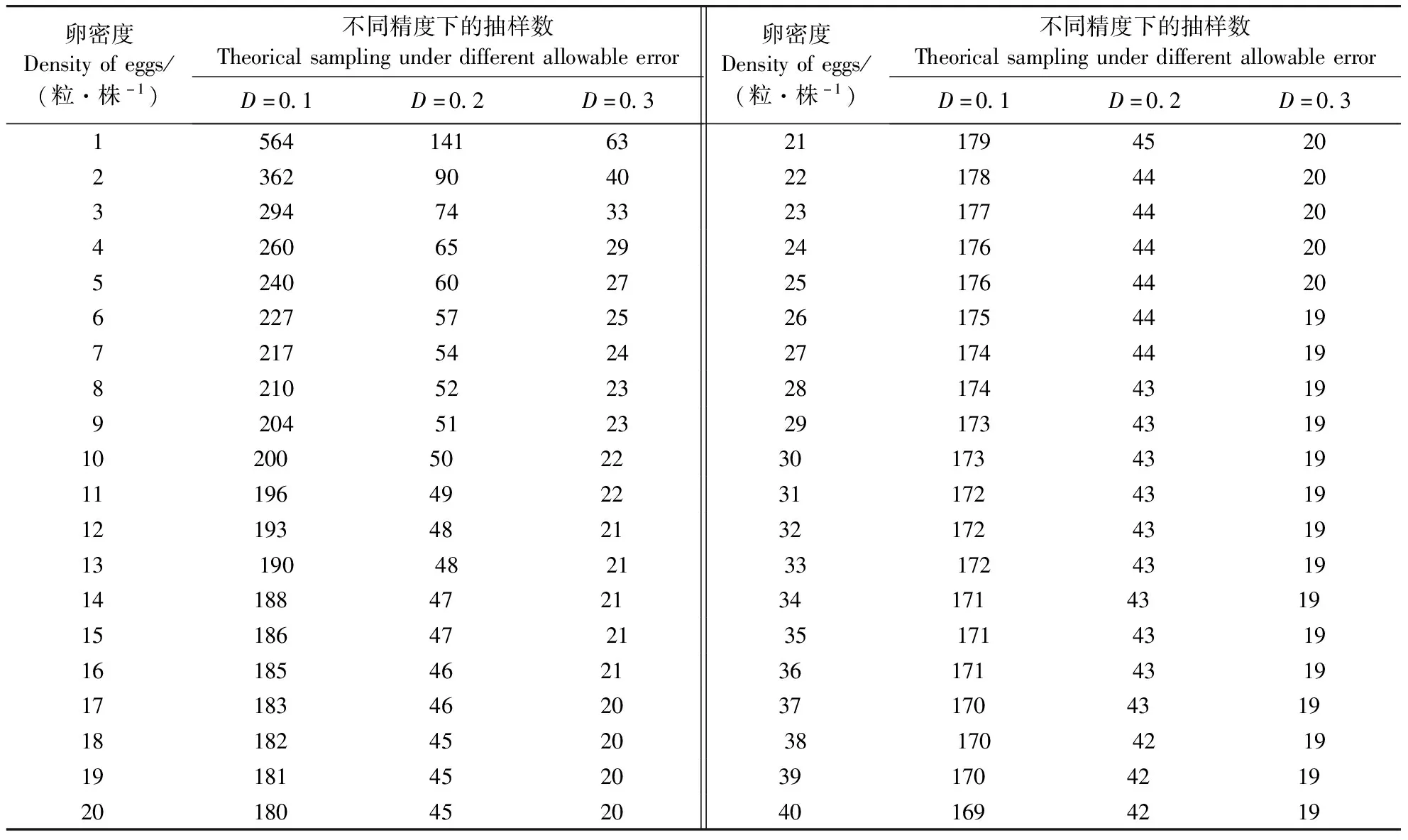

由m*-m建立线性回归模型,可得番茄潜叶蛾幼虫m*-m的回归模型中α=1.9114,β=1.2005,R2=0.9703,卵m*-m的回归模型中α=0.0536,β=1.4147,R2=0.9014。在D=0.1、0.2和0.3时,幼虫的理论抽样数模型分别为n=1118.4/x+78.9、n=279.6/x+19.7、n=124.3/x+8.8,卵的理论抽样数模型分别为n=404.8/x+159.3、n=101.2/x+39.8、n=45.0/x+17.7。

通过以上理论模型,计算出大棚中番茄潜叶蛾不同虫口密度和卵量下所需的理论抽样数(表3,表4)。在相同的允许误差下,当虫口密度和卵量较大时,抽样数将减少。在误差允许的范围内以及田间的可操作性,建议选取D=0.2的精度。考虑到番茄潜叶蛾发生初期,田间幼虫和卵在10头·株-1和10粒·株-1以下,建议在田间至少选取50株进行调查;而在番茄潜叶蛾幼虫和卵发生量达到30头·株-1和30粒·株-1时,建议在田间分别选取至少30和45株进行调查。

表3 幼虫在不同发生密度下的理论抽样数

表4 卵在不同发生密度下的理论抽样数

3 讨论与结论

本研究希望通过易于观察的危害状如虫道数、虫道长度和为害叶片数,来推测幼虫的发生数量。结果发现,以上3个指标和幼虫种群密度无线性关系,与番茄潜叶蛾生物学特性、种群密度、植株中下部空虫道、田间施药管理状况等田间因素有关。该结果与Coccoetal.(2014)报道的类似。

在空间分布上,番茄潜叶蛾在极低的密度下,幼虫呈均匀分布;在低密度和高密度情况下,幼虫呈聚集分布特性,这与一些小型昆虫如灰飞虱LaodelphaxstriatellaFallén的聚集习性类似。而在极低的密度下,成虫偏好在单片叶产多粒卵,呈聚集性分布;随着种群密度的上升,卵单产的特性又决定了成虫在产卵上呈均匀分布;随着种群密度进一步上升达到拥挤的情况下,卵又呈现聚集性分布,所以往往可以看到被害严重的番茄总是整枝条焦枯,而有些枝条完好或偶有被害。此外,施药防治的棚Ⅰ和棚Ⅱ中幼虫和卵的发生数量受施药防治影响,虫口基数会大幅压低,而在调查期间成虫一直可见,因此施药防治可减缓虫口基数增加速度。

番茄潜叶蛾与其他许多昆虫类似,偏好在幼嫩的叶片上产卵。随着危害加剧,被害叶片罕见卵粒,表明番茄潜叶蛾成虫偏好在未被害的叶片上产卵,可推测成虫产卵前会辨别叶片受害情况,避免种内竞争。

Coccoetal.(2014)研究表明,在D=0.2时,建议调查的数量为100.7片叶。本研究探究了幼虫和卵在不同种群密度下建议的理论抽样数,幼虫和卵在10头·株-1和10粒·株-1以下,建议在田间至少选取50株进行调查;在番茄潜叶蛾幼虫和卵发生量达到30头·株-1和30粒·株-1时,分别建议在田间选取至少30和45株进行调查,既可避免调查工作量太大,又可保证结果较为精确。