塔北隆起晚奥陶世—中泥盆世古隆起格局演变

2021-06-16陈槚俊何登发孙方源田方磊

陈槚俊,何登发,孙方源,田方磊

[1.中国地质大学(北京) 能源学院 ,北京 100083;2.中国地质大学(北京) 海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京 100083]

古隆起是盆地内部的大型正向构造单元,通常以不整合面、断裂和褶皱在时空上的有序组合为特征。克拉通内古隆起所反映的地形起伏、地理单元分布等通常受岩石圈板块水平运动与深部地幔动力学的联合控制[1],是构造应力场的直接响应,因而古隆起格局演变能够为构造应力场演变提供有效信息[2]。在油气地质理论中,古隆起也是影响油气生成、运移(分隔槽和汇聚梁)和聚集(构造圈闭)的关键因素,例如地形起伏影响着烃源岩的埋深、油气高、低势区以及圈闭的分布[3]。

古隆起的演化,即古隆起格局的演变伴随着局部地区地层的抬升、剥蚀以及大气水淋滤,而一旦有可溶性岩石(灰岩和白云岩等)存在,就可能形成理想的岩溶型储层。塔北隆起晚奥陶世—中泥盆世构造格局的演变则反映了奥陶系岩溶储层顶面的构造起伏,直接影响着表生岩溶作用的分布(图1a)。目前的勘探已经证实,塔北隆起内多个大型油气田(塔河油田、哈拉哈塘油田和英买力油田等)的主要勘探目标正是奥陶系岩溶储层[4-9]。因此,研究塔北隆起晚奥陶世—中泥盆世古隆起格局演变对认识岩溶储层的分布规律具有指导意义。

不整合面、断裂和褶皱的传统构造地质学分析是认识古隆起构造格局演变的有效手段,前人已经建立了塔北隆起的基本构造格架[10-11],认为塔北隆起在中奥陶世末因南北向的挤压应力场形成近东西向展布的古隆起[上奥陶统与中奥陶统不整合(O3/O1-2),志留系与上奥陶统不整合(S/O3)],晚古生代由北西-南东向的挤压应力场叠加改造(上泥盆统-下石炭统与下伏地层不整合,三叠系与二叠系不整合)。然而志留系顶、底界在塔里木盆地主要以微角度不整合-平行不整合为特征,尤其是志留系底部不整合面。这导致志留系底不整合面的分布与结构难以精确厘定,对塔北隆起晚奥陶世末—中泥盆世古隆起分布范围的厘定缺乏精度以及详细的论证。

本次研究基于大量的钻井和地震资料,对晚奥陶世—中泥盆世期间的地层进行精细的地层对比(尤其是志留系底部),重新厘定塔北隆起地区志留系不整合面的结构和分布。通过对地层和不整合面的分析,建立精细的年代地层格架,从而厘定塔北隆起晚奥陶世—中泥盆世构造格局演变,即塔北古隆起的分布范围、古地形等关键要素,最终结合古构造格局演变的分析结果,探讨塔北古隆起早古生代构造应力场演变。

1 区域地质背景

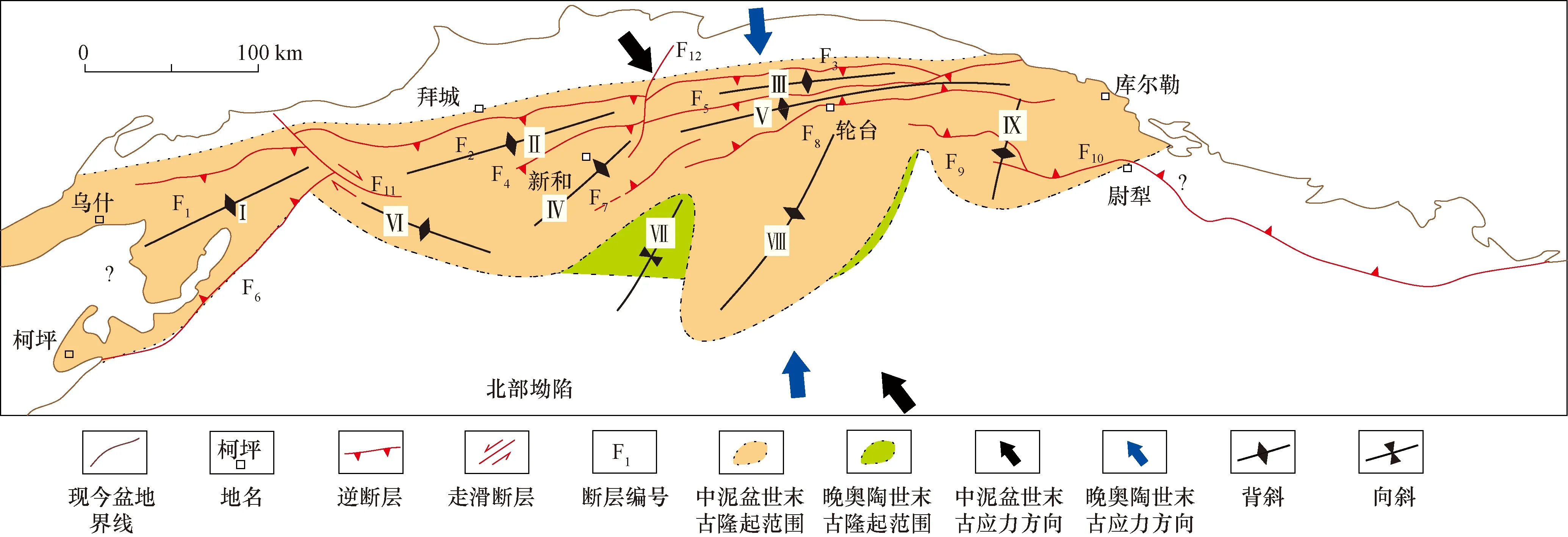

塔里木盆地是一个发育在前震旦系陆壳基底之上的大型复合叠合盆地[12]。塔北隆起位于塔里木盆地北缘,北邻库车坳陷(以温宿北-野云沟断裂为界),南邻北部坳陷(以沙井子断裂、中奥陶统灰岩顶面6 500 m等深线[13]和巴里英断裂为界),西与柯坪褶皱冲断带相接(以印干断裂为界),东缘则延伸到盆地边界,与库鲁克塔格山相接(以盆地边界断裂为界)(图1b)。

塔北隆起地区震旦系下统发育一套海陆-滨海相沉积的碎屑岩,上统为一套滨海-浅海相碎屑岩、云灰岩。寒武系-中奥陶统发育巨厚的白云岩、膏盐岩和灰岩沉积序列(图1c),为塔北地区重要的生储盖组合,该层系已发现大量油气资源(如塔河油田)。志留系-中泥盆统为一套海相碎屑岩,石炭系-中二叠统为砂岩、泥岩与碳酸盐岩互层。上二叠统以发育流纹岩、褐色角砾状凝灰岩为特征。中生界为砂泥岩互层,向下粒度变粗。新生界沉积了巨厚的陆相碎屑岩,厚度自北向南减薄。

图1 塔里木盆地大地构造位置(a)、塔北隆起构造单元划分(b)及地层柱状图(c)Fig.1 Tectonic location of the Tarim Basin (a),distribution of the structural units (b) and the stratigraphic column (c) of the North Tarim UpliftⅠ.温宿凸起;Ⅱ.北部斜坡;Ⅲ.英买力低凸起;Ⅳ.轮台凸起;Ⅴ.轮南低凸起;Ⅵ.库尔勒鼻状凸起;Ⅶ.孔雀河斜坡;Ⅷ.阿瓦提凹陷;Ⅸ.顺托果勒低隆起;Ⅹ.满加尔凹陷F1.温宿北断裂;F2.温巴什断裂;F3.野云沟断裂;F4.新和断裂;F5.亚南断裂;F6.沙井子断裂;F7.沙雅断裂;F8.轮台断裂;F9.库南断裂;F10.巴里英断裂

塔北隆起经历了多期构造叠加改造(早古生代形成、晚古生代定型、中生代改造、新生代埋藏),其形成演化过程深受塔里木盆地周缘的古亚洲(阿尔泰)和特提斯两大构造体系影响[14]。早震旦世至中奥陶世(Z1-O2),塔里木盆地基本属于克拉通内稳定的坳陷、断陷和周缘受拉张作用形成的裂陷-被动大陆边缘盆地[12,15]。晚奥陶世—中泥盆世,塔里木盆地南缘受北昆仑洋和北阿尔金洋闭合以及后期碰撞造山的影响,挤压构造环境在盆地内部自南向北传递,温宿北-野云沟断裂的活动使塔北古隆起初具雏形[16]。与此同时,盆地北缘大部分地区仍处于弱伸展或克拉通环境(即南压北张的整体构造环境),也有学者认为盆地东北缘已受到南天山洋盆东段向中天山板块下俯冲的影响[17-18],盆地内存在挤压隆升的沉积响应[19]。晚泥盆世—二叠纪,盆地北缘受南天山洋剪刀式闭合的影响,塔北地区发生强烈的挤压变形[20-21],古隆起随着沙井子、沙雅和轮台断裂的强烈逆冲而定型。中生代,塔里木盆地先后经历了周缘前陆盆地演化阶段以及新特提斯开合交替背景下断陷-坳陷盆地演化阶段[12],此时塔北隆起的构造响应相对较弱,仅存在局部的改造。自古近纪以来,塔里木盆地受印度板块和欧亚板块碰撞的强烈影响,盆地南北缘都表现为强烈的造山隆升和挤压变形[22-23],而塔北隆起则进入快速埋藏阶段。

2 古隆起厘定方法

盆地内古隆起的形成主要以地层的褶皱和抬升为特征,它常常伴随着后期的沉积间断、剥蚀以及年轻地层的超覆现象。“下削上超”型不整合的存在是古隆起最典型的现象,各种不同类型的“下削上超”不整合在地质结构剖面与对应的年代地层格架上表现出各自的特点。对于长期发育且多期构造叠加的古隆起,地质结构主要为不整合超覆型和同沉积超覆型[24]两种(图2a,b)。地质结构上古隆起的不整合面都表现为较老地层削截以及年轻地层沿地势起伏的逐层超覆,年代-地层格架上较老地层表现为“凹”字型地层缺失,年轻地层表现为上“凸”型地层缺失,且较老地层和年轻地层的缺失中心是基本一致的。

古隆起的形成必然会导致地层的局部抬升与构造起伏,隆起范围内为角度不整合接触,隆起范围外为平行不整合或整合接触。那么根据这一特点,年轻地层超覆的起始点可认为是隆起范围的边界(图2c),在年代地层上对应于上凸的地层缺失转折点(图2a,b)。且地层产状与不整合面的夹角(0~90°)可以判断隆起的幅度,隆起的幅度越大,年轻地层与不整合面的夹角越大,在年代地层格架上对应于年轻地层缺失的上“凸”面的斜面越陡(图2)。

图2 古隆起厘定方法示意图Fig.2 Schematic diagram showing the determination of paleo-upliftsa1,a2.同沉积褶皱型古隆起地质结构剖面示意图及其年代地层格架;b1,b2.褶皱超覆型古隆起地质结构剖面示意图及其年代地层格架;c.基于不整合面结构厘定的古隆起平面展布示意图

3 志留系划分方案

塔里木盆地及周边地区志留系研究历史悠久,先后有勃里塔耶夫(1933—1936)、别良耶夫斯基(1936—1938)、E.诺林(1928—1932)、瑞格诺尔(1941)、前苏联保矿部13航测队(1952—1953)、地质部十三大队(1955—1958)、新疆地质局(1959—2000)等涉及到志留系的地层划分[25]。

志留系柯坪塔格组通常细分为3段:1) 下段(下暗色砂泥岩段)为灰绿、深灰色中-厚层状粉砂岩、细砂岩与泥页岩互层;2) 中段(暗色泥岩段)为灰绿色泥页岩、粉砂质泥岩、夹粉-细砂岩和泥质粉砂岩;3) 上段(上暗色砂泥岩段)为灰绿暗紫色厚层粉砂岩、细砂岩及灰绿、深灰色页岩。

新分层将下志留统柯坪塔格组下段暗色砂泥岩段归入新划分的上奥陶统铁热克阿瓦提组。铁热克阿瓦提组为中国石油采用的在上奥陶统中新划分出的组,该组划分的依据是原柯坪塔格组下段产出的化石除露头顶部的笔石Normalograptusnikolayevi带和几丁石B.postrobusta带的时代属早志留世早期,其余都属于晚奥陶世晚期[26-28]。本文采用了大量来自中国石化和中国石油的钻井资料,所用的分层既有较新的方案也有较早的方案[25],在进行地层对比时难以统一起来。因此为了分层的统一以及便于开展地层对比工作,本文采用新的地层划分方案。以果勒2井为例,将原柯坪塔格组下段(细砂岩夹泥质粉砂岩为主)划分到上奥陶统铁热克阿瓦提组上段,其下段还包含一套以暗色泥岩为主的地层,间夹少量泥质粉砂岩,与下部以大套暗色泥岩为主的桑塔木组不同。

塔塔埃尔塔格组岩性为紫红、浅灰色薄-中厚层状细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩,夹泥岩,下段较细,上段较粗。依木干他乌组岩性为紫红色泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、灰绿色薄层粉砂岩、细砂岩及极少量砂质灰岩和鲕状灰岩透镜体,各地岩性稳定,均以紫红色泥岩和泥质粉砂岩为主要特征。克兹尔塔格组的归属问题(志留系或泥盆系)也是一个长期争议的论题,本次研究的塔北隆起地区缺失这套地层,因此不在本文详细论述。

4 晚奥陶世—中泥盆世不整合面厘定

4.1 钻井资料

志留系底部在南北向上可识别较明显“下削上超”的不整合面特征(图4):连井剖面AA′展示了塔北隆起中部哈拉哈塘地区的南北向地层展布特征,跃南1井钻揭志留系柯坪塔格组上段(未穿)、塔塔埃尔塔格组以及依木干他乌组(391.0 m)。跃南2井钻遇了依木干他乌组(273.0 m)、塔塔埃尔塔格组以及柯坪塔格组中、上段以及铁热克阿瓦提组上部。而跃进1X井钻探结果缺失依木干他乌组,表明这套地层向北被剥蚀尖灭。北部哈拉哈塘地区的哈6井仅钻揭柯坪塔格组较薄的中暗色泥岩段(24.0 m)和上暗色砂泥岩段,铁热克阿瓦提组的地层尖灭点位于跃进1X与哈6井之间。上部塔塔埃尔塔格组仅厚162.5 m,同样向北超覆尖灭。东河20井仅钻揭下志留统塔塔埃尔塔格组,厚度仅37.0 m,与南部的哈6井地层对比可判断柯坪塔格组中段和上段依次向北超覆尖灭。哈拉哈塘地区北缘的东河3井未钻遇志留系,与东河20井的地层对比可判断塔塔埃尔塔格组底部向北超覆,而顶部向北削蚀尖灭。另外,上奥陶统剖面上表现为厚度向北减薄,地层向北削蚀,体现志留系底部“下削上超”的不整合特征。

在东西向上,志留系底部的“上超下削”不整合现象也可以通过地层对比识别出来(图5,图6):塔北隆起英买力低凸起地区(南斜坡西侧)英买2井钻遇的志留系厚度达到599.5 m,缺失中统依木干他乌组,顶部被三叠系削截。其中柯坪塔格组中段和上段厚度分别为161.5 m和201.0 m,具有向东减薄的趋势。位于哈拉哈塘地区的新垦9井钻遇的地层特征与英买2井一致,仅在厚度上略有减薄,顶部被上泥盆统东河塘组削截。哈6井钻遇的柯坪塔格组中段很薄,仅24.0 m,而上部塔塔埃尔塔格组厚度为162.5 m。艾丁4井仅钻遇柯坪塔格组上段,厚度82.0 m,与东西两侧的地层对比可判断志留系顶部削截、底部超覆的现象。从各井钻遇的上奥陶统的情况来看,地层厚度也有自西向东减薄、最终在塔深3井区域(轮南低凸起地区)削蚀尖灭的特点。

图3 塔北隆起志留系地层综合柱状图[25-26]Fig.3 Stratigraphic column of the Silurian in the North Tarim Uplift[25-26]

图6 塔北隆起东南缘上奥陶统-志留系东西向CC′连井剖面(剖面位置见图1b)Fig.6 EW-striking well-tie section of the Upper Ordovician-Silurian at the southeastern margin of North Tarim Uplift (see Fig.1b for the location of section CC′)

志留系底部“下削上超”的不整合结构在轮南低凸起东缘也有分布(图6)。位于满加尔凹陷北缘(巴里英断裂下盘)的草1井钻遇的地层较全,上奥陶统铁热克阿瓦提组厚度达235.5 m,向西快速减薄尖灭。志留系厚度达419.5 m,向西快速尖灭。上部塔塔埃尔塔格组厚度达180 m,顶部被东河塘组削截。波1井位于轮南古隆起东缘,钻遇柯坪塔格组上段(厚度达141 m)和中段(未穿),缺失塔塔埃尔塔格组。西侧相邻的波1井显示志留系的缺失情况更为严重,仅钻遇69 m厚的柯坪塔格组中段,与东西两侧钻遇的地层对比可判断出志留系顶部向西削截,底部向西超覆尖灭的特征。库尔勒鼻状凸起南缘尚未发现志留系向东超覆的现象,巴里英断层下盘志留系与奥陶系之间为较稳定的平行不整合结构。

4.2 地震资料

在大量钻井资料限定的基础上,志留系顶、底的地震地质层位横向对比追踪为识别不整合面结构提供了良好的依据。在英买力低凸起地区,志留系底部整体低角度向北超覆,英买力背斜南、北翼都表现为“下削上超”不整合的结构(图7a)。而志留系顶界(上泥盆统底界)在该区表现为由背斜翼部向核部超覆的现象,即南翼向北超覆,北翼向南超覆。哈拉哈塘地区志留系底部和顶部分别为向北超覆和削截的结构(图7b)。轮南低凸起西侧志留系底、顶界面分别为自西向东的超覆和削截的结构(图7c)。轮南低凸起南缘志留系底界仍然为自南向北的超覆结构,且超覆现象更为明显,即志留系内部的地层趋势和不整合面的夹角更大(图7d)。同样较为明显的志留系底部超覆现象也可在轮南低凸起西侧识别出来(图7e)。大量的地震资料显示,志留系在塔北隆起南斜坡地区都表现为底部向北超覆,顶部向北削截的不整合结构。然而在库尔勒鼻状凸起西南缘,不仅在连井剖面上未发现明显的“下削上超”不整合,地震剖面上也表现为削截-整一型不整合结构(图7f)。志留系顶部在该区域则分别向东、西两侧削截。

整体上看,志留系底部不整合面在南斜坡东部的超覆现象比西部明显,地层趋势与不整合面的夹角较西部大。不整合面的超覆方向在各次级构造单元略有不同,西部整体往北西向超覆而东部整体往北东向超覆。志留系顶部(上泥盆统底部)的不整合整体也表现为向北的超覆结构,但在英买力低凸起地区,上泥盆统向背斜核部、轮南低凸起核部以及库尔勒鼻状凸起地区的超覆现象尤为明显。

4.3 不整合面的分布与结构

志留系在塔北地区分布范围较广,除轮南低凸起与库尔勒鼻状凸起地区缺失外,南部斜坡的奥陶系均被志留系覆盖。钻井和地震资料显示志留系底部不整合面在北部坳陷地区为平行不整合,而在塔北隆起南部斜坡上为“下削上超”不整合面(图8a)。“下削上超”不整合面结构仅分布于英买力低凸起、哈拉哈塘凹陷以及轮南低凸起,超覆方向以轮南低凸起轴部为界,西侧表现为北东向超覆结构,东侧表现为北西向超覆结构且地层产状与不整合面高角度相交。塔北隆起西缘及东缘尚未发现志留系底部明显的超覆现象,西缘被沙井子断裂错断,东缘被后期抬升改造而削蚀尖灭。南北向剖面上,奥陶系向北削蚀,削蚀程度在哈拉哈塘地区较小,向轮台凸起地区快速增大,地层年代间隔最长可达45 Myr(图9a)。东西向剖面上,以轮南低凸起轴部为界,西侧奥陶系顶部向东逐渐削蚀,志留系底部向东逐渐超覆,而西侧奥陶系向西逐渐削蚀,志留系向西逐渐超覆(图9b)。

图8 塔北隆起及邻区下古生界、志留系底不整合面(a)及上泥盆统底不整合面(b)分布Fig.8 Distribution of the Lower Paleozoic and Silurian unconformities (a) and the Upper Devonian unconformities (b) at the base,North Tarim Uplift and its adjacent areasF1.温宿北断裂;F2.温巴什断裂;F3.野云沟断裂;F4.新和断裂;F5.亚南断裂;F6.沙井子断裂;F7.沙雅断裂;F8.轮台断裂;F9.库南断裂;F10.巴里英断裂AnD3d.晚泥盆世之前沉积的地层

图9 塔北隆起南斜坡南北向(a)和东西向(b)年代地层格架Fig.9 NS- (a) and WE-striking (b) chronostratigraphic frameworks at the southern slope of the North Tarim Uplift

覆盖在志留系之上的上泥盆统东河塘组除分布于塔北隆起西部地区外,在轮南低凸起东缘(原草湖凹陷)也有发育。志留系顶部(上泥盆统底部)为削蚀-整一型不整合[29],即不整合面之下地层被削蚀,之上为整一接触,并在塔北隆起南部斜坡区向英买力低凸起和轮南低凸起微角度超覆。北部坳陷地区向东超覆尖灭,在轮南低凸起东缘则向西超覆尖灭。由于上泥盆统东河塘组与石炭系为平行-微角度不整合接触关系[30-33],大部分超覆区已被后期削蚀,因此上泥盆统与志留系的分布情况类似,原始超覆尖灭区范围比现今剥蚀尖灭点所限定的范围大。南北向剖面上,志留系顶部剥蚀程度向北逐渐(隆起方向)增大,上泥盆统东河塘组底界年龄向北逐渐减小,地层年代间隔约80~90 Myr。东西剖面上,志留系与泥盆系之间的不整合表现出结构上的差异,志留系顶以英买力低凸起,轮南低凸起以及库尔勒鼻状凸起为剥蚀中心,且上泥盆统底界年龄也以上述3个低凸起为中心向两侧逐渐增大。

5 讨论

5.1 晚奥陶世—中泥盆世古隆起的分布与演变

新厘定的志留系底不整合超覆起始点所限定的范围显示,塔北晚奥陶世末古隆起(图10)受控于深层主干断裂(温宿北-野云沟断裂,新和断裂以及亚南断裂)[34],古隆起长轴近东西向,短轴近南北向。由于隆起北翼志留系缺失,推测该时期的北部边界为温宿北-野云沟断裂以北5 km(不受边界断层影响的范围)。而南部边界可以通过志留系底部不整合面结构的厘定清晰地展现出来,晚奥陶世古隆起南北向地质结构剖面显示南部斜坡较缓。东西向地质结构剖面显示,古隆起以轮南低凸起为中心,西侧为较缓的斜坡,构造起伏较小,而东侧为较陡的斜坡,构造起伏较大。平面上,该时期的古隆起南斜坡在西侧为向南西倾的单斜构造,而东侧为南东倾向、倾角较大的斜坡。

图10 塔北古隆起晚奥陶世末与中泥盆世末分布图与动力学分析Fig.10 Distribution and dynamic analysis of the North Tarim Paleo-uplift at the end of the Late Ordovician and the end of the Middle DevonianⅠ.温宿背斜;Ⅱ.温巴什背斜;Ⅲ.野云沟背斜;Ⅳ.新和背斜;Ⅴ.轮台背斜;Ⅵ.喀拉玉尔滚背斜;Ⅶ.哈拉哈塘向斜;Ⅷ.轮南背斜;Ⅸ.库尔勒背斜F1.温宿北断裂;F2.温巴什断裂;F3.野云沟断裂;F4.新和断裂;F5.亚南断裂;F6.沙井子断裂;F7.沙雅断裂;F8.轮台断裂;F9.库南断裂;F10.巴里英断裂

志留系顶(上泥盆统底)不整合面的结构显示,塔北中泥盆世末古隆起的展布与形态发生了巨大的转变(图10),古隆起的北部也由于地层缺失难以确定其准确的展布范围,而古隆起轴部受先存构造的影响,构造走向仍呈东西向。古隆起南部斜坡的范围在轮南低凸起西部(哈拉哈塘地区)有所减小(图10),同时库尔勒地区也经历构造隆升,从而形成了海西早期的3个古凸起(英买力低凸起、轮南低凸起以及库尔勒鼻状凸起)(图9,图10),表现出南斜坡隆坳相间的构造格局。平面上,南斜坡的古隆起展布呈现出北东-南西的构造走向(英买力背斜-哈拉哈塘向斜-轮南背斜-草湖向斜-库尔勒背斜-孔雀河背斜)。

不整合面的厘定结果表明,塔北古隆起在晚奥陶世末为一组近东西向的背斜,而在中泥盆世末隆起的南部斜坡转变为一组向南西方向倾伏的褶皱,隆起的展布范围在各次级构造单元内发生相应的增减。

5.2 晚奥陶世—中泥盆世构造应力场演变

塔北隆起在晚奥陶世末期为长轴近东西向的隆起,隆起北部斜坡因受到温宿北-野云沟断裂的控制而表现为倾角较陡的斜坡[35]。而志留系底部低角度超覆在南部斜坡上,表明南斜坡在晚奥陶世末为倾角较低的斜坡(图7)。古隆起的形态表明晚奥陶世塔北古隆起地区主要受到了近南北向的挤压应力,这种古构造应力场与始特提斯洋盆的俯冲消减和阿尔金-祁连山早古生代中期造山带形成密切相关[14]。西昆仑地体、阿尔金地体与塔里木地体的相互作用,应力由南向北传递,在塔北隆起地区表现为近南北向的挤压应力。塔里木盆地北缘在该时期可能处于弱伸展的构造环境,盆地内尚未发现与塔北隆起地区志留系不整合面成因的直接证据。

塔北隆起南部斜坡在中泥盆世末期的3个古凸起整体走向为北东-南西向。这种展布特征表明中泥盆世末期塔北隆起地区叠加了一期北西-南东向的挤压应力,与当时塔北隆起地区断裂的右旋压扭性质相匹配[16]。

6 结论

1) 不整合面的分布与结构表明塔北隆起在晚奥陶世末为一个近东西向的隆起,中泥盆世末期在古隆起南部叠加了北东-南西向倾伏的褶皱,而隆起轴部由于先存构造的控制仍呈东西构造走向。

2) 塔北古隆起晚加里东期构造格局的改变指示古构造应力场由晚奥陶世末期的南北向挤压应力转变为中泥盆世末期的北西-南东向挤压应力。本文为前人已取得的关于“塔北隆起晚加里东期古隆起格局”的认识提供了重要科学依据并给予了详细的论证。