独树一帜的窑变工艺

2021-06-15王亚珂张文建

王亚珂 张文建

中国的瓷器在它的初始阶段一直是以铁为主要着色剂,瓷器的釉色主要取决于其胎、釉内含铁量的多少。这一时期瓷器的生产制作由于受到当时工艺技术水平的限制,无法降低胎、釉中的含铁量,克服铁的呈色干扰,所以瓷器的釉色大多呈青色。

唐代花釉瓷器采用简单的工艺处理即达到了赏心悦目的艺术效果。正如我们在“钧瓷的历史分期”一节中所介绍的那样,唐花釉瓷器的装饰工艺也遵循着循序渐进的方式发展,由简趋繁;由可预见性的、排列也较为规则的块斑装饰发展为不可预见性的、排列毫无规则、浑然一片的窑变斑纹,形态各异,变化万千,给人以清新自然之感。同时,也可以看出这种彩斑装饰对宋代钧瓷所产生的深刻影响及它们之间的渊源关系,这正是唐代花釉瓷器被古陶瓷研究者称之为“唐钧”的一个最根本的原因。

宋代钧瓷在唐钧彩斑装饰工艺的启发影响下,经过不断的实践和大胆的创新,在偶然的变异中逐渐认识到“铜”在釉色中的巨大作用,进而将之成功稳定地运用于钧釉当中,创造出了驰名中外的铜红釉瓷器,并由此产生出了更为神奇美妙的铜红釉窑变艺术。这种千变万化、意境无穷的窑变艺术之美,更加充分地展现出钧瓷工艺无穷的魅力。

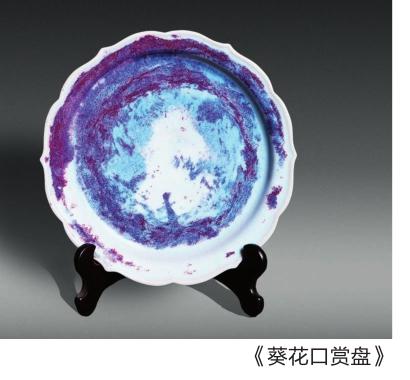

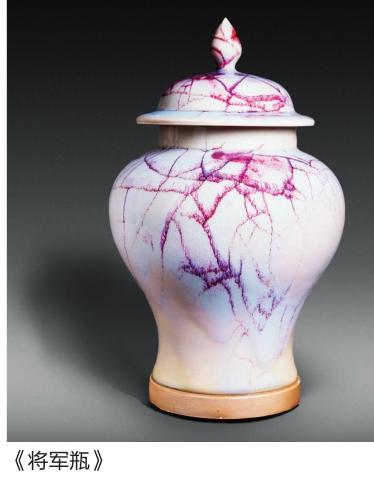

宋瓷钧釉的主要特征是釉层丰厚,釉质乳浊莹润,釉层纹理深沉多变,釉面有明快的流动感。釉色以红、蓝为基调,熔融交辉,形如流云,灿如晚霞,变幻莫测,具有引人入胜的艺术魅力,古人把这种神奇的现象称之为“窑变”。

宋钧窑变色釉的形成机理,有其复杂的过程。其釉色,初尚天青,以色重而蓝,故又名天蓝。后因釉料中人为地加入了铜质,经火煅烧氧化还原,并与其固有的青色相互融合,形成了青中带红、红里泛紫,或红、蓝、紫相间,构成或如火焰或似彩霞的瑰丽画面,沿此变化,以成为窑变。这种青紫并重的基本格调主要是以钧台窑这种官方性质的窑场为代表,它的风格具体表现为青蓝釉施于器内,红紫釉施于器外,但也有少数内外皆施青蓝釉的。而且钧台窑钧瓷中的青蓝釉不像早期以刘庄窑为代表的民窑钧瓷天青釉那样纯粹和匀净,大都是在深蓝色釉面上布满带月白汗珠状的流纹,个别的则是遍布红、紫色迂回曲折的蚯蚓走泥纹(这是官窑与民窑钧瓷最为明显的区别之一),或在红紫色的背景上间杂着蓝白色流纹。这也就是寂园叟在《陶雅》中所描述的“内青外紫”及“宁钧之紫汗浸全体,晕成一片”的记载。

众所周知,宋钧釉中的红色是由于还原铜的呈色作用。化学分析表明,宋代钧瓷红釉中含有0.1%—0.3%的氧化铜,还含有一定数量的二氧化锡,而在天蓝釉、天青釉和月白釉中氧化铜的含量却极低,只有0.001%—0.002%,和一般白釉中所含铜量相近。宋钧釉中的紫色变斑,是由于在青蓝色釉上有意涂一层含有氧化铜的釉,在还原气氛中经过煅烧,利用铜、铁两种元素的呈色不同,随着窑室温度的高低和气氛的浓淡而呈现出的变化。其变化之丰富难以胜数,具体表现为红里透紫、紫里有蓝、蓝里泛青、青中透红、青蓝错杂、红紫掩映、宛如蔚蓝的天空中出现的一片彩霞,五彩渗化,交相辉映。古人曾用“入窑一色,出窑万彩”“钧瓷无对,窑变无双”“千钧万变,意境无穷”等词句来形容钧瓷窑变色彩的繁多和灵活、微妙的变化之美。

此外,钧瓷釉内所含铁质经过氧化、还原、氧化高温焙烧等化学反应,会在器物的口沿及底部出现铁锈色或棕色,这就是所谓的“紫口铁足”。若在釉层封闭的胎体内则形成灰黑色,使胎质断面呈“羊肝色”和“香灰胎”。

总之,令世人赞叹和瞩目的宋代钧瓷铜红窑变釉装饰艺术,是制瓷工匠们不断总结前人烧瓷的工艺成就,尤其是在唐花釉瓷器,即“唐钧”彩斑装饰手法的直接启发和影响下,反复实践,精心制作的结果,它终于一鸣惊人,在青瓷体系中异军突起。这种五彩掩映,浑然一片,变化神奇莫测,具有无穷藝术魅力的铜红窑变釉,是我国自瓷器发明以来在陶瓷装饰艺术上进行的又一次大胆、成功的尝试,为中国以后陶瓷装饰艺术的发展开辟了广阔的空间。

(责任编辑:薛续友)