慢性病会影响老年人的老化态度吗?

——基于CLASS数据的实证分析①

2021-06-15王会光阳方

王会光 阳方

(上海大学 社会学院,上海 200444)

1 问题提出

人口老龄化是21世纪人类社会的常态问题。截至2019年末,我国大陆60岁及以上人口约达2.54亿人,在总人口中的比重已从2010年“六普”时的13.26%增至18.1%。相关预测表明,到2050年,中国社会的老龄化程度将达到30%以上[1][2]。老年人口的剧增和持续加速的老龄化进程,客观上这是人口平均预期寿命延长的结果。但有研究指出,预期寿命的延长并未带来健康预期寿命的同步增长[3][4]。换言之,老年人虽然“活的时间长了”,而“活的质量”却没有明显提高,高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病还是威胁我国老年人寿命质量的主要因素。

慢性病是慢性非传染性疾病(Chronic Non-communicative Disease)的简称。当前,在人口转变和流行病学转型的共同推动下,慢性病替代传染病已成为影响我国居民生命健康的重要疾病[5][6]。据统计显示,目前我国由慢性病导致的死亡人数已占到总死亡构成的86.6%,其中,心脑血管病、癌症和慢性呼吸系统疾病为主要死因,占总死亡的79.4%[7]。并且,由于慢性病多是发病于个体的老年阶段,因而,相较于其他年龄群体而言,老年人有着更高罹患慢性病的健康风险。所以,有学者认为当下我国社会的老龄化还是一种“病痛老龄化”[8]。对此,2019年7月,国家层面出台的《健康中国行动(2019—2030年)》指出,“患有慢性病的老年人应树立战胜疾病的信心……做好自我管理,延缓病情进展,减少并发症……改善生活质量”。不难看出,宏观的社会政策对于慢性病老年患者的心理状态与精神世界给予了特别关照,积极健康的心态是老年人战胜疾病,安享晚年的关键。一如学者穆光宗所言,有病不一定意味着就不健康,有些老年病只是器质性的,心理等方面的良好状态仍有利于老年人的健康生活和积极老龄化的实现[9]。

作为对老年人心理状态予以反映的老化态度(Attitude toward Aging),它能通过老年个体在老化这一问题上的认知、评价等有效地预测老年人的心理健康状况[10]。具体表现为,积极乐观的老化态度会让老年人有着较高的健康自评与生活满意度,帮助老年人成功地适应老化过程,而消极的老化态度则可能会使老年人产生抑郁、焦虑等不良的心理反应,不利于老年人的健康生活,甚至会危及到他们的寿命时长[11-14]。

事实上,世界卫生组织在2002年提出的“积极老龄化”理念,其实质也是倡导要把老化看作是一个正面的、有活力的过程,进而减少老年人因衰老带来的疾病,并使其慢性病得到治疗和康复,最终实现延长老年人社会参与的目的[15]。但问题是,老年社会参与(老有所为)的前提建立在老年个体所拥有的积极老化态度之上[16],他们要能充分认识并肯定自身年老的意义与价值。然而,当前在病痛老龄化的社会背景下,老年人的老化态度是否会因躯体上的慢性疾病而受到影响,对此,现有的文献几乎还未涉及。有鉴于此,本文试图重点探讨的问题是:面对躯体机能的老化和慢性疾病的困扰,老年人的老化态度究竟如何?患慢性病是否会对老年人的老化态度产生影响?若该影响存在,那么,其可能的作用机制(影响渠道)又是什么?通过对以上问题的深入考察与分析,这能够使我们系统性地认识老年人的生活样态以及制约他们健康生活的因素,从而为促进我国健康老龄化和积极老龄化的实现提供实证支持和政策依据。

2 文献综述与研究假设

2.1 老化态度的概念与内涵

老化态度是个体在老去的过程中对变老这一事件的体验与看法,它是一个相对复杂的社会心理结构[17][18]。根据不同的分类标准,老化态度有着不同的层面和维度。当前学者们主要是从老化态度的内容性质和评价视角两个方面来对之进行探讨的。具体来说,在内容性质上,它有积极老化态度和消极老化态度之分。积极老化态度是老年人在老去的过程中对年老的正面感受和评价,面对生物年龄的衰老,老年人能及时地调适身心,保持积极的心态和价值观念,体验到的是自我的有用感、存在感和价值感[10][14][18]。而消极方面则与之相反,伴随生物年龄的增长,老年人感受到的是家庭地位和权力资源的丧失、老年歧视与不友好以及老年人对自我价值的否定与消极感知等[9][19][20]。

从评价视角来看,老化态度包含了自我老化和一般老化两个层面。顾名思义,自我老化态度,亦即是老年人立足于自身的衰老感受与生活体验而做出的对自己变老这一事件的评价;不同于自我老化态度,一般老化态度则指涉更广泛意义上的老年人群,是个体对一般社会老年群体年老的观点与看法[17][21]。

2.2 慢性病与老年生活健康

健康转变理论指出,威胁我国人口健康的主要因素已经历了大瘟疫与饥荒、流行病减退两个时期,目前正处于生理机能退化和人为疾病期,这一时期中的慢性病问题是影响个体健康生活的重要原因[22]。相关研究也证实,慢性病广泛地影响了老年人的生活与健康。譬如,学者吴金晶等研究发现,老年人的主观幸福感受到了慢性病的显著影响,患慢性病老年人的主观幸福感水平明显表现得比未患病的老年人要差[23]。于长永指出,慢性病提高了农村老年人的致贫概率,在众多的致贫原因中,慢性病能解释老年贫困7.9%的差异[24]。同时,向运华等也发现,慢性病是影响我国城乡老年人身体健康的一个重要因素,慢性病患有种类越多,老年人的自评健康越差[25]。姜向群等研究表明,有慢性病的老年人健康自评较差的可能性是无慢性病老年人的1.8倍,且其统计意义显著[26]。进一步地,刘晓婷也指出,慢性病不仅对老年人的身体健康有不利影响,而且其还会损害老年人的心理健康[27]。

此外,宋新明等认为,慢性病是导致老年人残疾的首要原因,尤其是痴呆症、中风、糖尿病和心脏病等慢性疾病,其致残作用相对更为明显[28]。穆光宗从年龄层面上指出,我国60岁的老年人病残率为1/6左右,到70岁升至1/5,80岁时可能接近一半[29]。高瑗等也认为,老年失能、半失能规模的扩大与慢性疾病患病率和患病概率双向增加不无关系,按照目前老年失能和半失能率计算,21世纪中叶在我国老年人口达到峰值时,失能、半失能老年人总量将达到9000万人以上[30]。显然,当下慢性疾病还是影响我国老年人健康生活的风险性因素,“带病存活”仍是多数老年人的生命样态与生活写照。

2.3 老化态度的影响因素

在影响老化态度的因素方面,既有的研究指出,老年人对老化态度的评价与认知受到了其年龄、性别以及受教育程度等人口学因素的影响。具体表现为,出生队列越晚的老年人其老化态度越为积极[31]。男性更倾向于认为年老是一种优势,其更能坦然地面对变老的事实,因而老年男性比老年女性有着更积极的老化态度[32]。同时,教育也是影响老化态度的显著变量,它对个体的老化态度具有一定的保护作用。受教育程度越高的老年人衰老的情绪体验越为积极,进而他们能够比教育程度低的老年人更好地应对老化问题[33]。

另外,社会经济特征变量也与老年人的老化态度紧密相关。比如,孙鹃娟等研究指出,收入越高的老年人,他们的自我老化态度越为积极[14];孙金明研究认为,子女的代际支持对老年人的自我老化态度具有显著的正向影响[34];类似地,张明妍等也指出,社会支持系统越强大,老年人越会以积极的方式应对衰老过程,老化也会被看得更加积极[35]。此外,也有研究发现,主观自评健康对老年人的心理社会丧失和身体变化体验也会产生影响,当老年人主观感觉自己不健康时,他们就会产生更消极的身体体验,而身体感觉上的消极变化,则会影响他们与心理社会有关的体验或活动,进而带来更消极的心理社会丧失[36][37]。

2.4 研究假设

刻板印象具体化(Stereotype Embodiment)理论指出,老化态度是一个社会建构的过程,它内化于个体生命的整个阶段,当社会成员自童年起就生活在一个对老化普遍持有消极观点的环境中时,随着个体年龄的增长,逐渐地其自身也将会遇到许多暗示他们变老的线索(如年龄歧视),进而年龄的负面刻板印象就会无意识地从自我相关性中表现出来[38]。众所周知,年龄与人的生理机能有着天然的内在联系,年龄越大,各种慢性疾病患有的风险也越大,甚至可以说,患慢性病是个体进入老年期的重要“信号”。同时,作为一种负性的生活事件,慢性疾病也可能会因其危害性和难以治愈性而给老年人的生活带来诸多的不便和烦恼。这样,自我心理上的年龄刻板印象与慢性疾病的双重叠加,很可能老年人将表现出更趋于消极的自我老化态度。据此,本文推理出第一个研究假设:

假设1:患慢性病作为个体老化的迹象,其能显著影响老年人的自我老化态度,表现为患慢性病的老年人比未患慢性病的老年人有着更消极的自我老化认知。

事实上,老年人关于自身年老的评判以及衰老的认知,一定程度上也是对整个社会老化观念的反映[39]。尽管从概念内涵上来看,一般老化态度并没有专门指涉老年人自身,但年龄的刻板印象是社会建构的产物,无论针对老年自身还是其他一般老年群体,这种心理都具有相当的普适性。即使老年人有着良好的自我感知,他们也通常会给予其他大多数老年人负面的健康评价[40],何况在自身患慢性病的情形之下。因此,本文认为,在一般老化态度的评价上,患慢性病的老年人很可能比未患慢性病的老年人老化态度更为消极。基于此,本文提出第二个研究假设:

假设2:老年人对一般老化态度的评价受到了自身患病状况的显著影响,患慢性病的老年人比未患慢性病的老年人更有可能趋于报告消极的一般老化态度。

那么,慢性病会通过何种机制而影响到老年人的老化态度呢?对此,以往的文献几乎尚未涉及。但考虑到慢性病的发病表征以及其产生的健康后果,在既有的研究中,胡静等指出,疼痛或不适是慢性病老年患者最为常见的身体反应[41],而通常疼痛的结果往往是老年人日常生活活动能力(ADL)的受损以及生活质量的降低[42]。并且,有学者也发现,慢性病患者比非慢性病患者有着相对更小的社交网络,以此,他们产生抑郁、孤独等心理健康问题的可能性明显要高于那些未患慢性病的群体[43][44]。基于此,我们推测,身体上的健康变化(疼痛)和心理上的负面状态(孤独)很可能是慢性病影响老年人老化态度的中介变量。以此,本文推出第三个研究假设:

假设3:慢性病会通过身体的疼痛感和心理的孤独感而对老年人的老化态度产生影响。

3 数据、变量和模型

3.1 数据来源

本研究使用的数据来源于中国人民大学中国调查与数据中心2014年组织实施的中国老年社会追踪调查②感谢中国人民大学老年学研究所与中国调查与数据中心提供CLASS数据。(China Longitudinal Aging Social Survey,简称CLASS)基线数据。该调查采用分层多阶段的概率抽样方法,以县、县级市、区作为初级抽样单位,以居、村委会作为次级抽样单位,再在每个抽中的居、村委会中进行样本户抽样,最后,在每个样本户中选择1位年满60周岁的老年人作为调查对象。以此,CLASS2014基线调查共覆盖了全国 28 个省、自治区、直辖市(除海南、新疆、西藏、香港、澳门、台湾)中的11511个老年个体。根据研究问题和研究需要,在剔除了关键变量上存在缺失、拒答和明显错误的样本数据后,最终本研究共有6694个有效样本进入分析模型。

3.2 变量测量

3.2.1 被解释变量

老化态度是本文的被解释变量。对之的测量,采用的是CLASS2014问卷中的老化态度量表。该量表从内容性质层面出发,将老化态度操作化为了个体对自身和一般老年群体在衰老过程中积极或消极的老化体验与看法。具体内容包含了“我觉得我已经老了”、“在我看来,变老是一个不断失去的过程”等7项指标,每一项指标的答案设置均为5个等级(1=完全不同意;2=有点不同意;3=无所谓;4=有点同意;5=完全同意)。借鉴学者孙鹃娟等分类做法,本文以1-4项指标测量老年人的自我老化态度,5-7项指标测量老年人的一般老化态度。通过对各项指标的方向进行一致性转换后,经加总得到自我老化态度的得分范围为4-20分,一般老化态度的得分范围为3-15分,分值越高,表示老年人的老化态度越为积极。

3.2.2 核心解释变量

慢性病患病状况是本研究的核心解释变量。衡量老年人是否患有慢性病依据的是CLASS2014问卷内容中“您现在是否患有慢性疾病?”这一题器,选项答案设置为“是”和“否”。我们在分析中将选择“是”的老年样本赋值为“1”,定义为患有慢性病,反之,则将其赋值为“0”,定义为未患慢性病。

3.2.3 控制变量

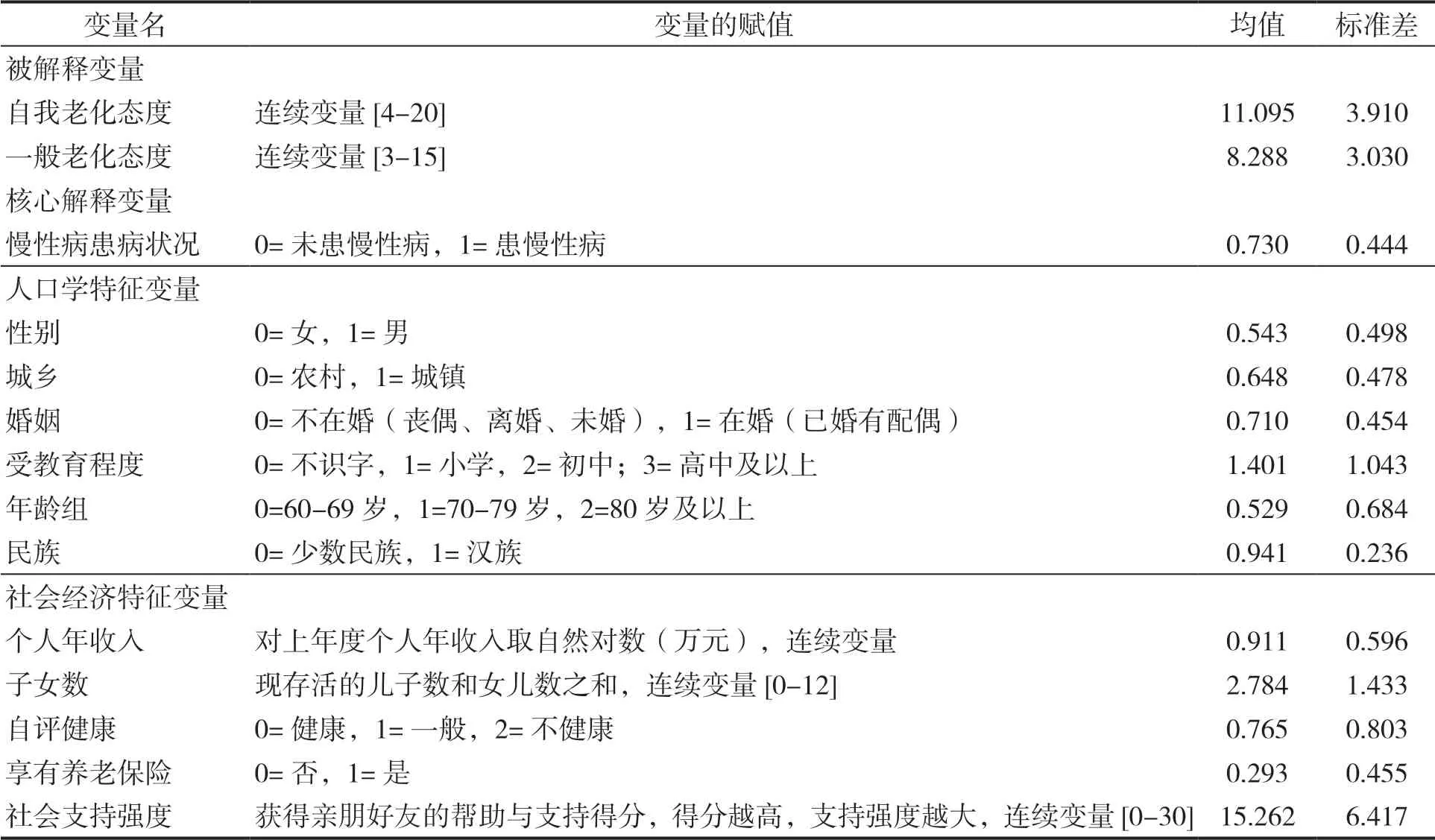

表1 变量的定义和描述

为尽可能地获得慢性病对老年人老化态度影响的净效应(Net Effect),基于前文的文献分析,本文还选取了老年人的性别、城乡、年龄、婚姻、受教育程度等人口学特征变量和个人年收入、健在子女数、自评健康、社会支持强度等经济社会特征变量作为控制变量,分别将之也纳入到回归模型。具体各变量的定义和描述详见表1。

3.3 模型设定和分析策略

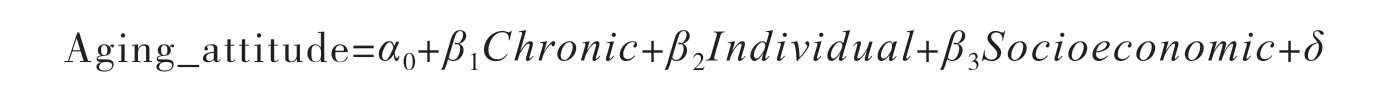

由于本文的被解释变量老化态度是一个连续型变量,解释变量与被解释变量之间呈现的是一种线性关系,故采用多元线性回归(OLS)的方法对之进行分析。其模型设定形式为:

其中,Aging_attitude表示老化态度得分,Chronic表示核心解释变量慢性病患病状况,Individual和Socioeconomic分别为人口学特征层面、社会经济特征层面上的控制变量,α0为常数项,β1、β2和β3为各解释变量的系数,δ是未被观测到的误差项。

分析策略上,首先,本文概述了样本数据中老年人的慢性病患病情况,并就其与老化态度之间的关系进行了描述性分析。在此基础上,采用逐步回归的分析方法,根据上述模型设定形式,分别建构了自我老化态度和一般老化态度的嵌套模型,重点考察慢性病患病状况对老年人老化态度的影响。而后,为增强研究结果的可靠性,本文采用倾向值匹配的分析方法在克服内生性问题后,对模型的回归结果进行了稳健性检验。最后,文章还就慢性病影响老年人老化态度的作用机制进行了探讨。

需要说明的是,为避免回归结果中各自变量间的多重共线性(Multicollinearity)问题,回归分析之前,本文首先对各解释变量进行了多重共线性检验。一般认为,容忍度(Tolerance)和方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,简称VIF)是检验多重共线性问题的两项指标,当容忍度低于0.1或VIF大于10,则意味着该变量与其他变量之间严重相关,很容易使回归结果产生共线性问题,需考虑将之从回归中剔除[45]。据此,本文的检验结果表明,各自变量的方差膨胀因子均小于10,由此可认为各自变量间不存在严重的共线性问题。同时,本文还对连续型的个人年收入变量在1%和99%分位数上进行了Winsorize处理,以控制异常值所带来的样本估计偏差问题。

4 实证结果

4.1 描述性统计分析

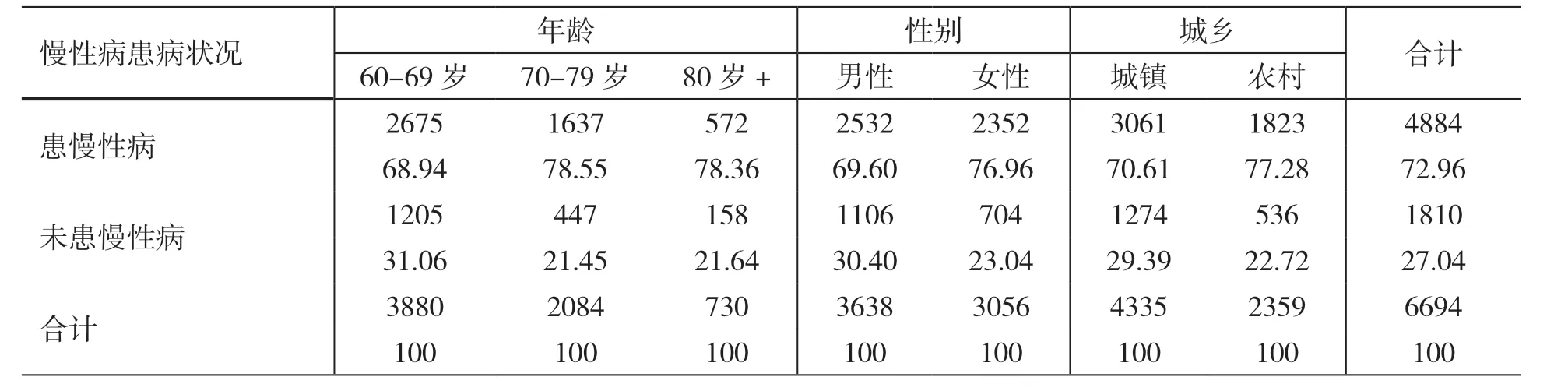

表2 老年人慢性病患病状况的年龄、性别及城乡分布 (单位:人 %)

表2呈现的是老年人慢性病患病状况的年龄、性别及城乡分布情况。统计结果显示,无论是在各年龄组上还是在不同的性别与城乡之中,患慢性病的老年人比重均明显高于未患慢性病的老年人比重。总体层面上,我国有近73%的老年人患有慢性病。该结果同2013年国家卫生服务调查得出的65岁及以上老年人73.8%的慢性病患病率基本一致[30]。分年龄和性别来看,中、高龄组老年人的患病比重(分别为78.55%和78.36%)均比低龄组老年人(68.94%)高出了近10个百分点;女性老年人的患病比例(76.96%)比男性老年人(69.60%)高出7个百分点左右。城乡方面,相较于城镇老年人而言,农村老年人的慢性病患病率更为严重,77.28%之于70.61%。

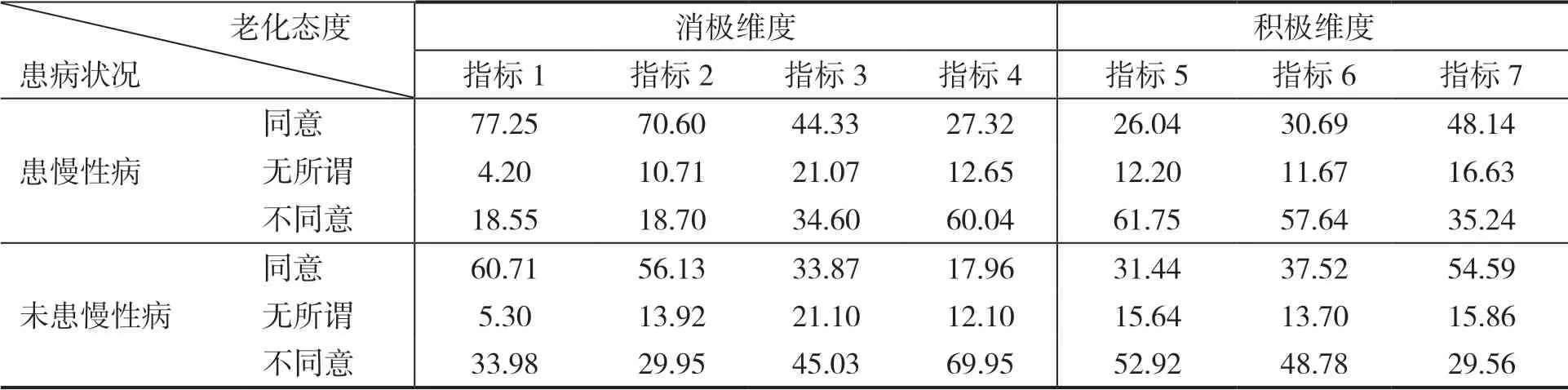

表3反映的是慢性病患病状况与老年人老化态度之间关系的分布模式。首先,在自我老化态度方面,从指标1到指标4,患有慢性病的老年人均比未患慢性病的老年人更为同意消极维度上自我变老的社会事实。也就是说,相较于未患慢性病的老年人来说,患慢性病的老年人有着更大的心理丧失感和挫败感,他们的自我老化态度更趋于消极。一般老化态度上,无论是在指标5、指标6还是在指标7中,患慢性病的老年人均明显表现出比未患慢性病的老年人更不同意衰老过程中积极体验的观点,该发现说明慢性病老年患者在一般老化态度上的心理认知比非慢性病老年人更为悲观和消极。

表3 慢性病患病状况与老年人老化态度之间关系的分布模式③本表中的“同意”包含了“有点同意”、“完全同意”两个选项,“不同意”包含“有点不同意”和“完全不同意”选项;指标1到指标7分别表示“我觉得我已经老了”、“在我看来,变老是一个不断失去的过程”、“老了以后,我发现更难交到新朋友了”、“因为我的年龄,我感到我被排斥在一边”、“年龄越大的人,处理生活问题的能力越强”、“智慧随年龄而增长”、“变老也有很多令人愉快的事”。(单位: %)

那么,慢性病患病状况与老年人老化态度之间的这一描述性发现是否具有统计意义上的显著性呢?当在控制了老年人的人口学特征和社会经济特征等因素以后,二者之间的关系是否还存在呢?接下来,我们将通过回归分析的方法对之进行探究。

4.2 多元回归结果

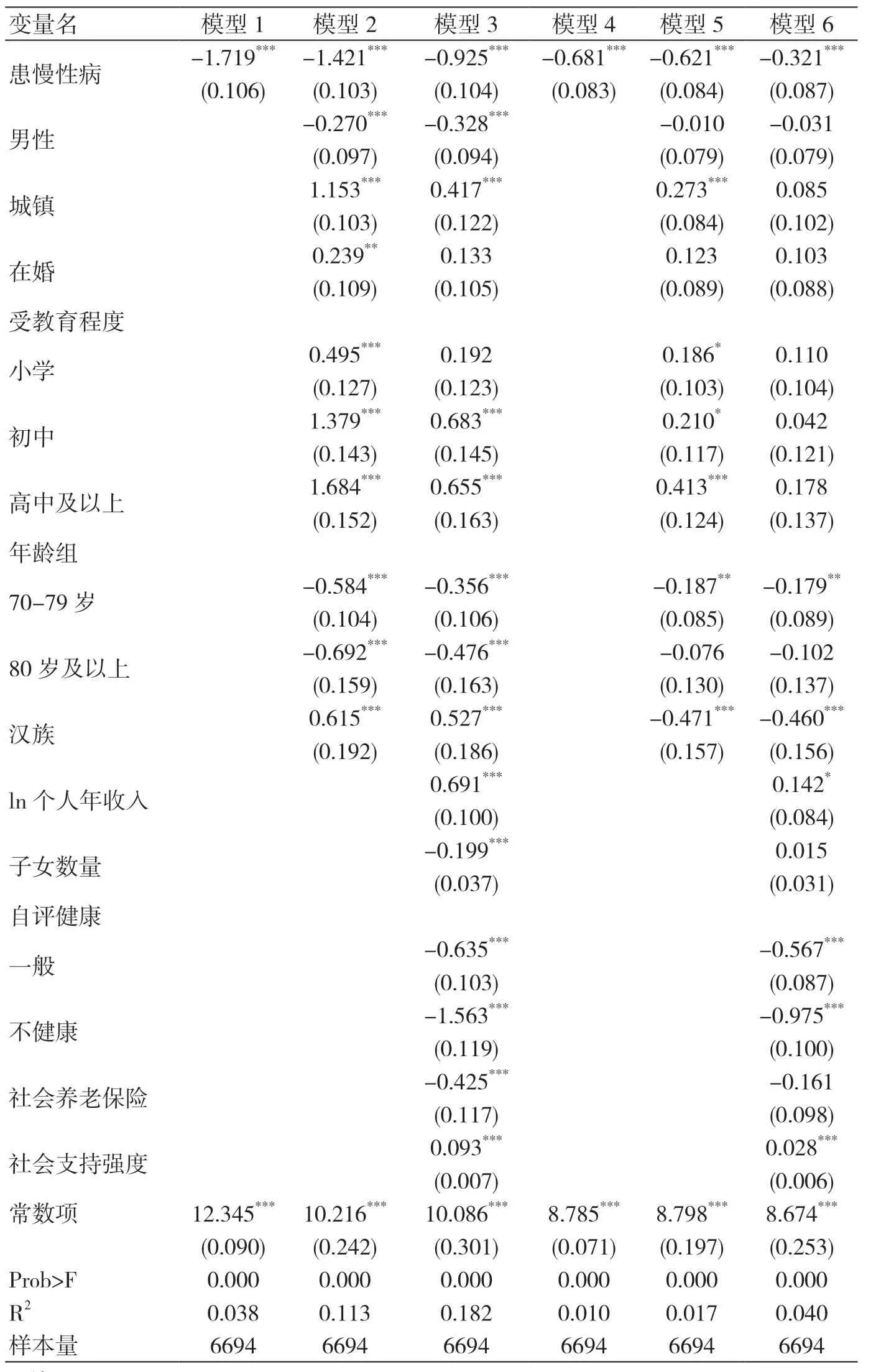

根据分析策略,本部分采用逐步回归的分析方法分别建立了两组嵌套模型,模型1至模型3考察的是慢性病对老年人自我老化态度的影响,模型4至模型6分析的是慢性病对老年人一般老化态度的影响。首先,在自我老化态度方面,模型1在未添加任何控制变量的情形下,仅探讨核心解释变量对被解释变量的影响,模型2在模型1的基础上纳入了老年人的人口学特征变量,模型3再在模型2的基础上将老年人的社会经济特征变量予以控制。回归结果显示,模型1解释了因变量3.8%的变异,模型2加入人口学特征变量后解释了因变量11.3%的变异,模型3在核心解释变量和控制变量的共同作用下解释了因变量18.2%的变异。

同描述性的分析发现一致,在模型1、模型2和模型3中,核心解释变量慢性病患病状况均在1%的统计水平上对老年人的自我老化态度产生了显著影响,且回归系数的符号为负,说明患慢性病能显著降低老年人的自我老化态度得分,他们更倾向于认为变老是一个不断失去和遭遇挫折的过程,假设1得以验证。对此我们认为,一方面从生命历程的视角来看,老年期是个体生命的延续,是人类社会的一般规律,患慢性病将使老年人面临年老和疾病的双重劣势,在累积效应的影响下,这会加剧老年人的脆弱性和敏感性,因而,患慢性病的老年人也就体验到更大的丧失感和身体变化。另一方面,就慢性病的危害程度及特征而言,慢性疾病具有高致残率、高死亡率以及治疗周期长、治愈率低等特征,一旦患病个体的健康状况将遭受不可逆转性的损害并严重影响到其生活质量[8][28]。以此来看,同未患慢性病的老年人相比,患病老年人由于长期受疾病困扰和疼痛折磨,难免他们会在心理上出现负性的情绪反应以及厌世的生活态度,所以在自我老化态度的报告上,患病老年人也就有着更消极的态度倾向。

表4 慢性病对老年人老化态度影响的多元回归结果

控制变量中,以全模型(模型3)为例,可以看到,人口学特征变量层面,男性、中高龄老年人比女性、低龄组老年人有着更消极的自我老化态度倾向,而城镇、受教育程度高的、汉族老年人则比农村、不识字和非少数民族老年人的自我老化态度更为积极。社会经济特征层面,年收入越高、社会支持强度越大,老年人的老化态度越积极;子女数量、自评健康状况等则对老年人的自我老化态度有着负向的影响,表现为子女数量越多、自评健康状况越差,老年人的老化态度越为消极。

在一般老化态度的回归分析中,同对自我老化态度的实证策略一致,模型4仅纳入了核心解释变量,模型5在模型4的基础上控制了人口学特征变量,模型6再在模型5的基础上将社会经济特征变量予以纳入。回归结果表明,慢性病患病状况在模型4、模型5和模型6中均对老年人的一般老化态度产生了显著影响。由回归系数的符号为负可知,患慢性病的老年人比未患慢性病的老年人在一般老化态度上有着更加消极的观点。由此,假设2得到验证。可见,慢性病是影响老年人老化态度的重要因素,其不仅对自我老化态度有着显著影响,而且还会以老年自身的患病状况为前提影响到老年人对于一般社会老年群体老化态度的评价。进一步地,这也说明慢性病对老年人老化态度的影响会经由个体层面而泛化到一般社会群体层面,甚至会对整个社会老年群体的心理状况与健康水平产生影响。

控制变量中,仍以全模型为例(模型6),可以看到,性别、城乡、受教育程度等变量对一般老化态度的影响均不显著,而民族属性、自评健康状况和社会支持强度等则在不同程度上显著影响了老年人对一般老化态度的评价。

4.3 稳健性检验

考虑到OLS模型中的回归系数可能会受到样本选择偏误的影响,亦即由于健康不平等效应的存在,老年人是否患慢性病不是一个随机事件,它而是经过“选择性”的结果,那些生活方式不健康、饮食作息不规律或经济社会地位较低的老人更有可能患慢性病。这样,如果对非随机的样本数据进行回归分析,不可避免地就会造成模型结果的有偏估计。那么,为了获得更为可靠有效的估计参数,由样本选择偏误所导致的内生性问题就应当予以处理[46]。为此,本部分中,本文采用倾向值匹配的方法(Propensity Score Matching,简称PSM)在对内生性问题进行克服的基础上重新估计慢性病对老年人老化态度的影响。

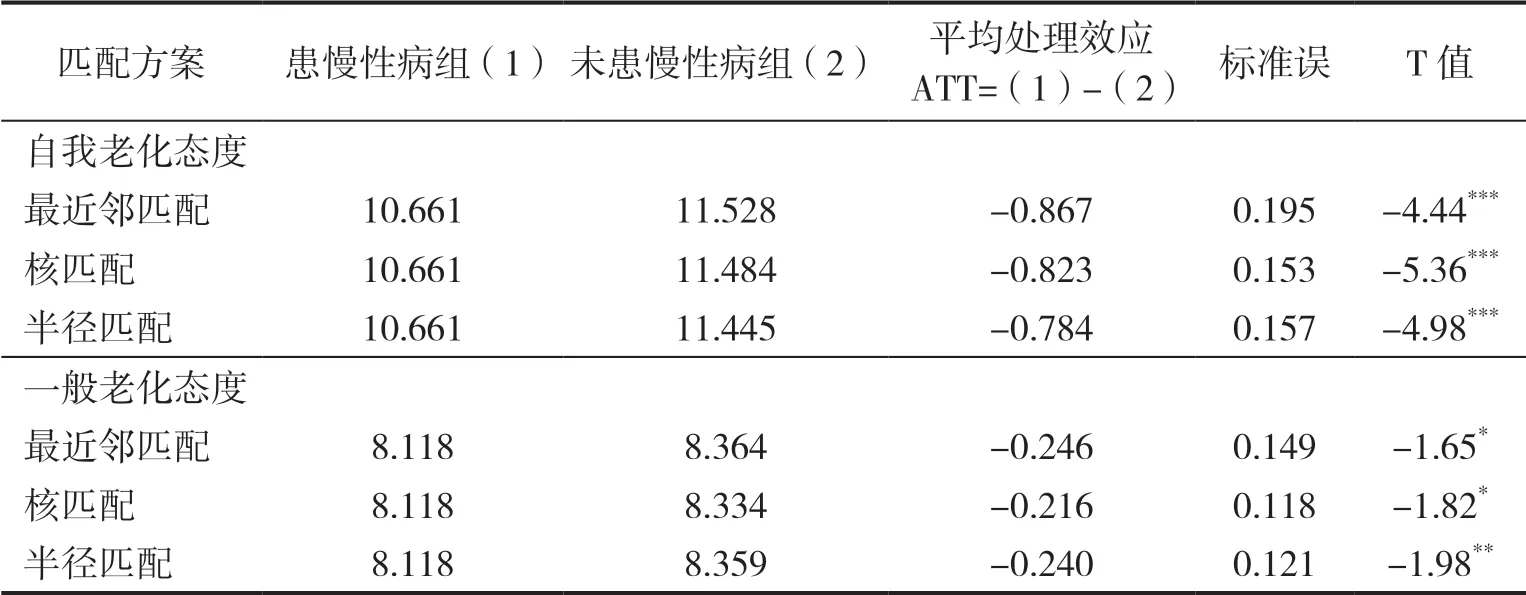

PSM可通过多种方法(核匹配、邻近匹配、半径匹配、局部线性匹配等)来实现,但研究中具体采用何种匹配方法更优,尚未形成一致的结论。在此,本研究选取了最为常见的核匹配、最近邻匹配和半径匹配三种方法进行内生性处理以检验上述结果的稳健性。经各种匹配后发现,相较于匹配前,匹配后各混淆变量的标准化偏差(% bias)均降至10%以下,且大多数混淆变量的均值在患慢性病组和未患慢性病组之间不再具有显著性差异,这说明我们的样本匹配效果较好,样本选择偏误问题得到了有效控制。换句话说,PSM后的匹配样本通过了平衡性检验。

表5 稳健回归结果

在慢性病对老年人老化态度影响的平均处理效应方面,表5中倾向值匹配的结果显示,患慢性病的老年人相较于未患慢性病老年人而言,在自我老化态度上其得分显著降低0.784~0.867分,一般老化态度上,患慢性病的老年人比未患慢性病的老年人显著降低0.216~0.246分。这与前文线性回归的结果基本一致,说明慢性病确实能够使老年人在对老化问题的态度与评价上产生负面影响。据此可以认为,本研究的结果较为稳健可靠。

5 慢性病影响老年人老化态度的机制分析

上文的实证结果表明,慢性病显著影响了老年人的老化态度得分,患慢性病的老年人在老化的过程中比未患慢性病的老年人有着更大的消极体验。那么,随之而来的问题是,慢性病对老年人老化态度的影响是通过何种渠道发生作用的呢?基于前文的假设推理可知,慢性病不仅会因疼痛而损害老年人的躯体健康,而且慢性疾病还可能会因其长期性和难以治愈性而影响到老年人的心理健康,进而身体和心理上的双重受损导致了老年人对于老化态度的负面评价。根据这一逻辑过程,本研究在寻找可能的作用机制时主要是从老年人身心感知方面的变量来着手分析的。为此,根据问卷设计,本文选取了“上个月,您是否感觉过身体疼痛?”和“过去一周您觉得孤单吗?”两个变量作为可能的路径机制进行检验,均以受访者回答“否”作为参照组。

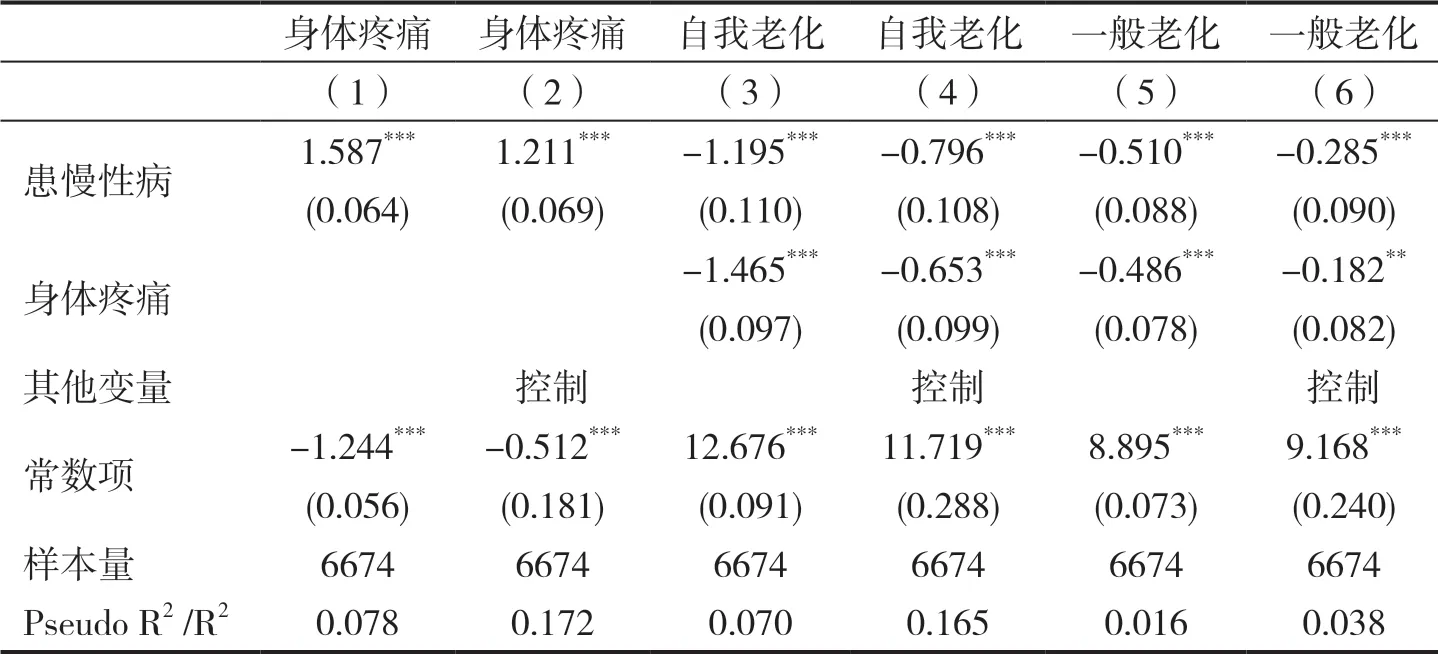

依据Baron等[47]提出的逐步系数检验法,表6呈现的是慢性病经由身体疼痛影响老年人老化态度的检验结果。首先,模型(1)和模型(2)显示,无论是否控制其他变量,慢性病对老年人的身体疼痛感都产生了显著影响,患慢性病的老年人比未患慢性病的老年人有着更强烈的躯体疼痛。其次,模型4和模型6的回归结果表明,在控制了其他变量后,身体疼痛感分别在1%、5%的统计水平上对老年人的自我老化态度和一般老化态度产生了显著的负向影响,即身体上的疼痛降低了老年人对老化态度积极评价的概率。以此来看,身体疼痛确实是慢性病影响老年人老化态度的一个真实渠道,其具体的作用路径遵循“慢性病→身体疼痛→消极老化态度”的逻辑链条。

表6 慢性病通过身体疼痛影响老化态度的作用渠道检验

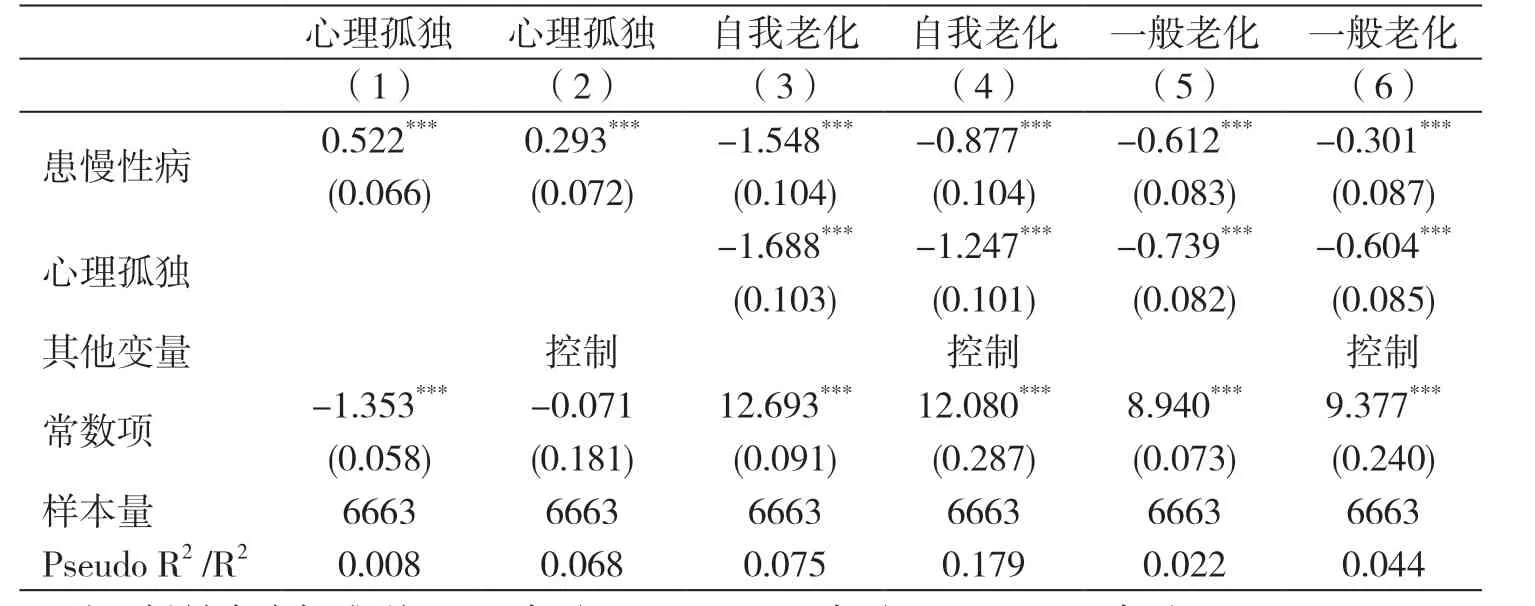

为进一步验证慢性病通过心理孤独影响老年人老化态度判断的合理性,同样地,本文在表7的模型(1)和模型(2)中首先就慢性病患病状况与心理孤独之间的关系进行了检验。回归结果发现,无论是在模型(1)还是在模型(2)中,慢性病均在1%的显著性水平上影响了老年人的心理孤独,患慢性病的老年人其心理孤独感发生的几率比未患慢性病的老年人分别高出了68%和34%。原因可能在于,慢性病是老年多发病和常见病,患慢性病或许还并未引起家庭成员的足够重视,并且,慢性病发病的偶然性和间歇性也增加了老年人获得特殊照料与精神陪伴的难度,所以,慢性病老年患者也就更可能产生心理孤独。在模型4和模型6中,心理孤独变量对老年人的自我老化态度和一般老化态度的影响均具有统计显著性,心理上感到孤独的老年人比非孤独的老年人有着更负面的老化态度倾向。可见,心理孤独的确也是慢性病影响老年人老化态度的重要渠道之一,其发生作用的路径为:慢性病→心理孤独→消极老化态度。至此,研究假设3得以验证。

表7 慢性病通过心理孤独影响老化态度的作用渠道检验

6 结论与讨论

伴随经济社会的发展和医疗技术水平的进步,我国居民的平均预期寿命得到了明显提高。但问题是,老年人虽然“活的时间长了”,而“活的质量”却值得担忧。高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病正成为威胁老年人生命与健康的主要疾病。长寿而不健康还是当前众多老年人的生命样态。基于此,本研究利用2014年中国老年社会追踪调查数据(CLASS),探讨了慢性病对我国老年人老化态度的影响,并就其内在的渠道机制进行了分析。

研究结果发现:目前我国有超过七成的老年人患有慢性病,且中、高龄老年人比低龄老年人的患病风险更大,农村、女性老年人比城镇、男性老年人的患病比例更高。慢性病与老年人老化态度之间关系的描述统计显示,患有慢性病的老年人比未患慢性病的老年人在自我老化态度和一般老化态度上表现出更多的负性情绪和消极体验。多元回归分析也证实,患慢性病能显著降低老年人的老化态度得分,同未患慢性病的老年人相比,患病老年人有着更大的心理丧失感和挫败感,他们更倾向于把老化看作是一个不断失去和遭受排斥的过程。通过使用倾向值匹配法(PSM),在排除了内生性问题干扰以后,慢性病患病对老年人老化态度负向影响的研究结论依然成立。进一步地,本研究还就慢性病对老年人老化态度影响的作用机制进行检验后发现,身体上的疼痛和心理上的孤独是慢性病影响老年人老化态度的两个重要路径。

值得注意的是,人口老龄化纵使是21世纪世界各国共同面临的人口问题,但相较于其他国家而言,我国的人口老龄化形势却尤为严峻,“未富先老”和“未备先老”还是我国人口老龄化的现实国情。面对日益庞大的老年人口和持续加速的老龄化进程,诚然,提高老年人的社会参与,实现老年人的老有所为、老有所乐是我们积极应对人口老龄化的重要举措。但需要指出的是,老年社会参与的前提建立在老年个体所拥有的良好躯体健康和积极老化心态之上。正如习近平总书记在中共中央政治局第三十二次集体学习时所强调的,“老年是人的生命的重要阶段,是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段;要着力发挥老年人积极作用;引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神,发挥正能量,作出新贡献”④新华社:《中共中央政治局就我国人口老龄化的形势和对策举行第三十二次集体学习》,中央政府门户网站http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/28/content_5077706.htm。而本研究的结果表明,现阶段慢性病还是影响老年人保持健康心态和进取精神的重要因素,很大程度上其对于老年人“有作为、有进步、有快乐”的晚年生活实现构成了阻力。显然,这不仅制约了老年人的社会参与,而且还大大降低了老年人的心理健康与寿命质量。为此,结合上述研究结论,本文的政策意涵在于:

一是政府部门应通过进一步深化养老服务供给侧结构性改革,合理优化资源配置等有效途径,加强对老年人慢性病的筛查诊断与预防控制工作,及时转变健康管理与服务理念,以“防病”替代“治病”,以“治已病”转向“治未病”,抑制老年慢性病的患病几率,推迟或延缓慢性病的发病年龄。二是促进老年人积极老化心态的培育,鼓励老年人发挥余热,提高社会参与,在社会互动中增强和积累战胜疾病的信心。三是家庭和社会应重视慢性病对老年人身心健康所带来的危害,加强对病患老年人的心理支持与精神慰藉,确保老年慢性病得到及时治疗,减轻其身体上的疼痛和心理上的孤独,从而以良好的家庭和社会氛围降低慢性疾病对老年生命质量的不利影响。

最后,本研究也存在一定不足。譬如,受数据可得性的局限,本文使用的仅是截面数据进行的分析。同时,虽然本文尽可能地对影响老年人老化态度的因素予以控制,但回归结果仍有可能受到遗漏变量带来的影响。此外,由于篇幅所限,本研究仅探讨了是否患慢性病这一因素对老年人老化态度的影响,并未具体涉及到不同类型的慢性疾病,而疾病种类、患病数量以及病重程度的不同,使得慢性病对于老年人老化态度的影响很可能也是不同的,对此,这还有待于下一步研究的深入考察。