基于土地利用转型的喀斯特山区流域生态环境效应评价

2021-06-10刘纯军周国富黄启芬周宇洋张迪

刘纯军, 周国富, 黄启芬, 周宇洋, 张迪

基于土地利用转型的喀斯特山区流域生态环境效应评价

刘纯军, 周国富*, 黄启芬, 周宇洋, 张迪

贵州师范大学地理与环境科学学院, 贵阳 550001

基于贵州省乌江流域2000年、2010年以及2017年土地利用数据, 运用ArcGIS 10.2、ENVI 5.3、GS+9.0等工具, 通过转移矩阵、生态环境质量指数以及土地利用转型的生态贡献率定量分析贵州省乌江流域土地利用转型以及生态环境效应。结果表明: (1)2000—2017年, 乌江流域的土地利用转型表现为生产用地迅速减少, 生态用地先增加后减少, 生活用地增长迅速; (2)乌江流域生态环境质量指数从2000年的0.612增加到2010年的0.613, 2017年降至0.607, 整体质量有所恶化, 高质量区与较高质量区构成了乌江流域土地利用环境状况的主体; (3)2000—2017年, 乌江流域生态环境质量同时存在改善与恶化两种趋势, 生态环境恶化趋势大于改善趋势, 林地与牧草生态用地转化为农业生产用地是导致生态环境质量恶化的主要因素。

土地利用转型; 喀斯特; 生态环境效应; 乌江流域

0 前言

流域作为完整的自然地理单元, 是人类活动的重要场所之一[1]。然而, 随着工业化和城镇化进程的加快, 频繁的人类社会生产活动导致流域内产生一系列生态环境问题, 包括生态系统荒漠化、植被退化和水土流失等, 致使生态环境持续恶化。土地利用/覆被变化(LUCC)是流域内人类活动的真实反映[2], 是影响上述生态环境问题的重要因素之一, 合理的土地利用方式对流域的生态环境起着至关重要的作用[3-4]。因此, 开展流域土地利用/覆被变化研究, 对解析其生态环境变化具有重要意义。

土地利用转型作为研究土地利用/覆被变化的一种新途径[5], 最早是由英国利兹大学的学者Grainger提出[6], 21世纪初被国内学者龙花楼引入中国[7]。国内学者结合中国的社会经济特点, 在土地利用转型的理论与假说、土地利用转型与乡村振兴、转型以及景观格局变化[8-12]等方面研究取得了巨大的进展。区域社会经济转型发展过程中, 土地利用转型及其生态环境的响应是全球研究的重要内容之一[13], 研究内容包含了大气成分以及地表生态系统。目前, 关于土地利用转型对生态环境效应影响的研究主要有3类: 一是对区域水、气、生等单要素的影响分析[14-16]; 二是对生态系统服务功能的影响分析; 三是对景观格局的影响分析[17]。而基于土地利用转型, 探讨典型喀斯特地区大尺度流域的生态环境效应尚不多见。

乌江流域是贵州省境内最大的流域, 是典型的喀斯特地区, 是国家发改委确定的18个国土资源重点开发区之一, 同时也是《全国生态功能区划》划定的重要的水源涵养区与土壤保持区。流域内由于其特殊的地形地貌特点, 加之自然与人为因素的相互作用, 其水土流失、石漠化等问题日益严重, 生态环境十分脆弱[18-20]。近年来, 许多学者从土地利用变化、生态脆弱性以及生态风险等方面对乌江流域进行了综合探讨, 并取得了丰硕的成果[21-23]。但是, 针对乌江流域土地利用/覆被变化的研究还有些许不足, 主要体现在从土地用途的视角研究土地利用变化的生态环境效应。因此, 本文以贵州省乌江流域为例, 结合生产—生态—生活的空间划分方法, 定量描述喀斯特山区流域土地利用转型对生态环境效应的影响, 对于响应国家倡导的生态文明建设以及为流域土地资源的可持续利用提供科学依据具有重要意义。

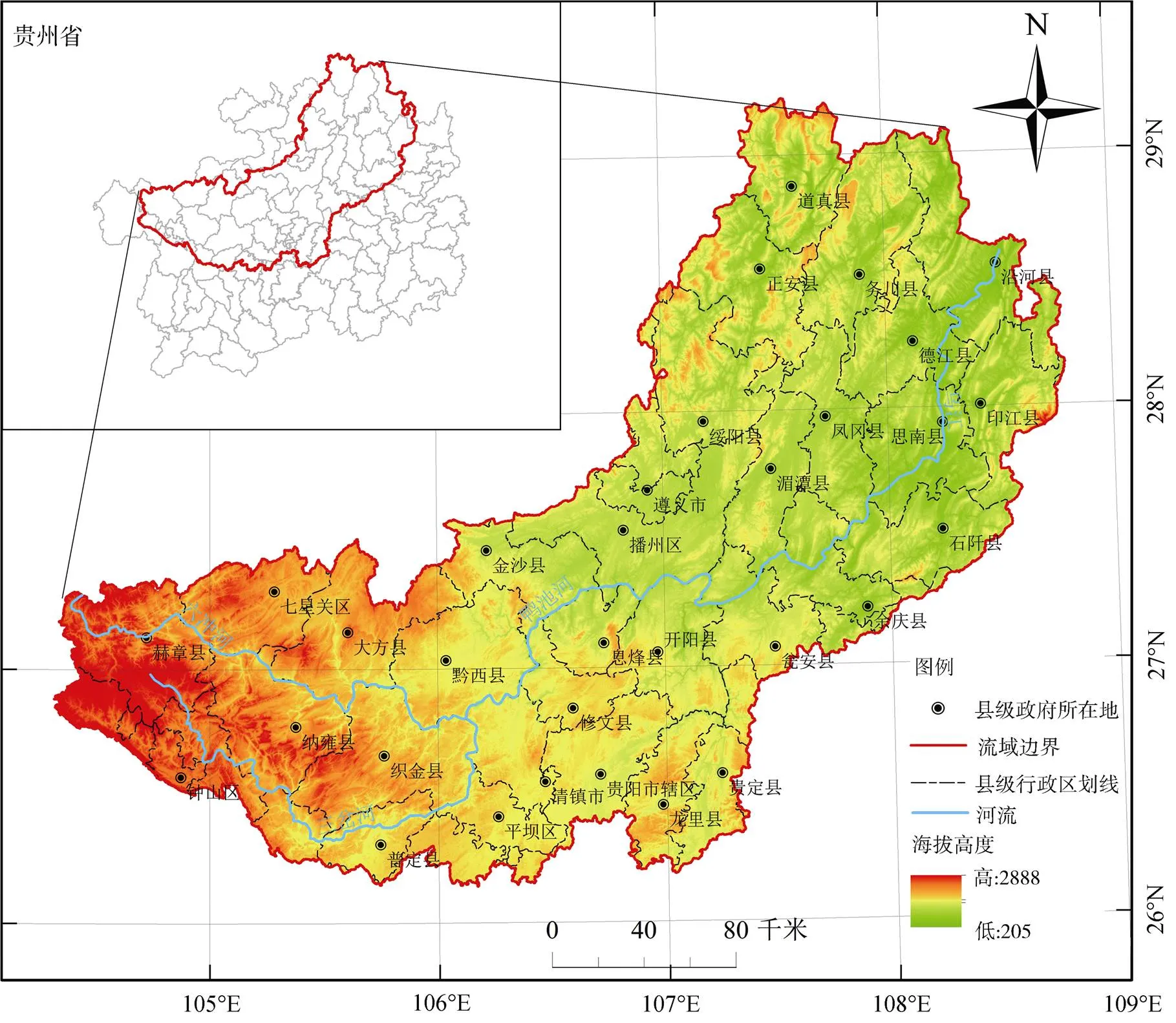

1 研究区概况

贵州省乌江流域(以下简称“乌江流域”)位于云贵高原的东部(26°15′N—29°21′N, 104°31′E—108° 79′E), 地势呈西南高、东北低。乌江发源于威宁县盐仓镇西南, 其干流从河源至化屋基为上游, 化屋基至思南为中游, 思南至重庆涪陵为下游。乌江流域是典型的喀斯特地区, 喀斯特区域约占总面积的94.34%。乌江流域属亚热带高原季风湿润气候, 植被类型以常绿针叶林以及常绿阔叶林为主[24]。流域内近10年平均气温为13—18℃, 平均降雨量800— 1600 mm。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

本文选取乌江流域2000年、2010年以及2017年3期土地利用作为基础数据, 其中2000年与2010年土地利用数据源于“贵州省生态环境十年(2000—2010) 变化遥感调查与评估”, 2017年土地利用数据采用ENVI 5.3对Landsat 8 OLI遥感影像(来源于地理空间数据云: http://www.gscloud.cn)进行监督分类以及目视解译获得, 空间分辨率30 m×30 m。土地利用分类参照国际IGBP的LUCC 分类并结合研究区的实际情况, 将研究区的土地利用分类系统分为耕地、林地、草地、水域、未利用地、建设用地6个一级分类以及18个二级分类。

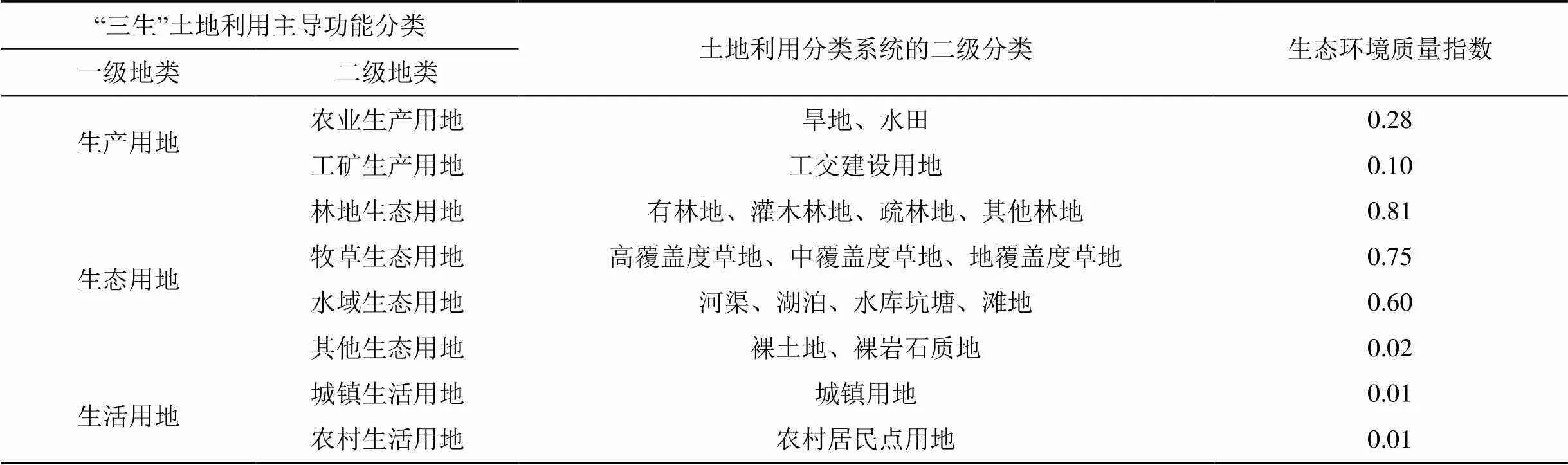

基于土地利用主导功能视角, 按照“生产、生态、生活”的空间划分方法归并土地利用数据中各用地类型, 建立研究区“三生”土地利用主导功能分类方案。同时, 参照学者李晓文[25]、杨清可[26]以及胡锋[27]等的研究成果制定乌江流域不同的二级地类的生态环境质量值(表1)。

2.2 研究方法

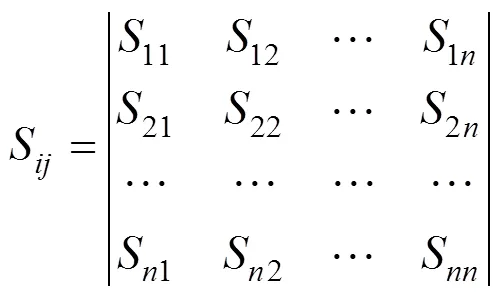

2.2.1 建立土地利用转移矩阵

采用土地转移矩阵模型来反映研究区土地利用结构功能的转型。该方法源自于系统分析中对系统状态以及状态转移的定量描述[28], 能够具体刻画土地利用的结构特征与用地功能类型变化。具体过程是将土地利用变化转移的面积按矩阵的形式加以列出, 作为土地利用结构与方向变化分析的基础, 分

图1 研究区域地理位置图

Figure 1 Geographical location of the study area

表1 土地利用主导功能分类及其生态环境质量指数表

析土地利用变化的原因与过程。其数学表达式为:

式中:为面积;为研究区土地利用类型数;,分别为研究初期与末期的土地利用类型。采用ArcGIS 10.2分别将不同时期的土地利用数据进行交叉分析, 导出数据后利用Excel数据透视表处理, 得到研究区2000—2010年以及2010—2017年的土地利用类型转移矩阵。

2.2.2 分析土地利用类型的生态环境响应

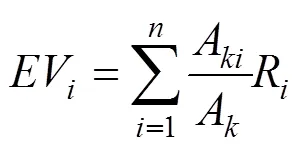

(1)生态单元环境质量指数。为定量反映研究区内生态单元环境质量状况以及各土地利用所具有的生态质量及面积比例, 采用面积加权法计算研究区“三生用地”分类的生态环境质量, 其表达式为[29]:

式中:EV为第个生态单元的生态环境质量指数;R为第类土地利用类型的生态环境质量指数;A为第个生态单元内用地类型的面积;A为第个生态单元的面积;为土地利用类型数目。

本文选取格网作为研究尺度, 以各用地图斑作为采样点, 格网大小依据经验公式确定[30], 即格网的数量大约是采样点的1/2。研究区2000年、2010年以及2017年的土地利用数据斑块数均为7.2万个, 经过多次测试, 选取大小为1.44 km×1.44 km的正方形网格对研究区进行等间距采样, 生成近3.3万个样区。

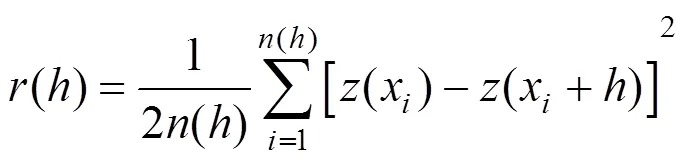

(2)地统计分析。采用半方差分析方法定量描述研究区的空间变异特征, 它可以反映随距离而变化的空间变异程度[31], 其表达式为:

式中:为半方差;为样本间距;z(x+h)是位于x,x+h处的生态环境质量值;是间距为的样本对总数。

运用ArcGIS 10.2将3.3万个生态单元的环境质量指数赋给样区中心点; 然后将样区中心点坐标以及生态环境质量指数输入GS+9.0中重新计算并检验是否符合正态分布, 运用半方差函数进行拟合, 得到块金值、基台值和变程等参数。各参数中, 块金值指由于存在测量误差和空间变异而使得半变异函数值不为0, 这个不为0的值为块金值, 块金值越大则表示乌江流域空间异质性变化越快; 基台值指半变异函数r(h)从初始的块金值随着采样点间的距离h增大而达到相对稳定的一个常数, 该常数值称为基台值。最后运用克里格法对乌江流域生态环境质量指数进行空间插值, 采用自然断点法将其划分为五级: 低质量区(≤0.2)、较低质量区(0.2<≤ 0.35)、中质量区(0.35<≤0.5)、较高质量区(0.5<≤0.65)、以及高质量区(>0.65)。

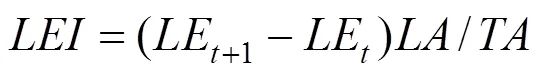

(3)土地利用转型的生态贡献率。土地利用变化类型生态贡献率反映的是某种土地利用类型变化而引起的区域生态质量的改变, 其表达式为[29]:

式中:为土地利用功能转型的生态贡献率;LE、LE为某种土地利用变化类型所反映的变化初期和末期土地利用类型所具有的生态环境质量指数;为该土地利用类型变化面积;为区域总面积。

利用地图代数与转移矩阵获取研究区各类三生用地生态环境质量变化情况, 并结合Excel数据透视表分离出诸多土地利用类型中影响生态环境质量变化的功能类型, 探讨区域生态环境变化的主导因素。

3 结果与分析

3.1 土地利用转型分析

3.1.1 土地利用基本情况

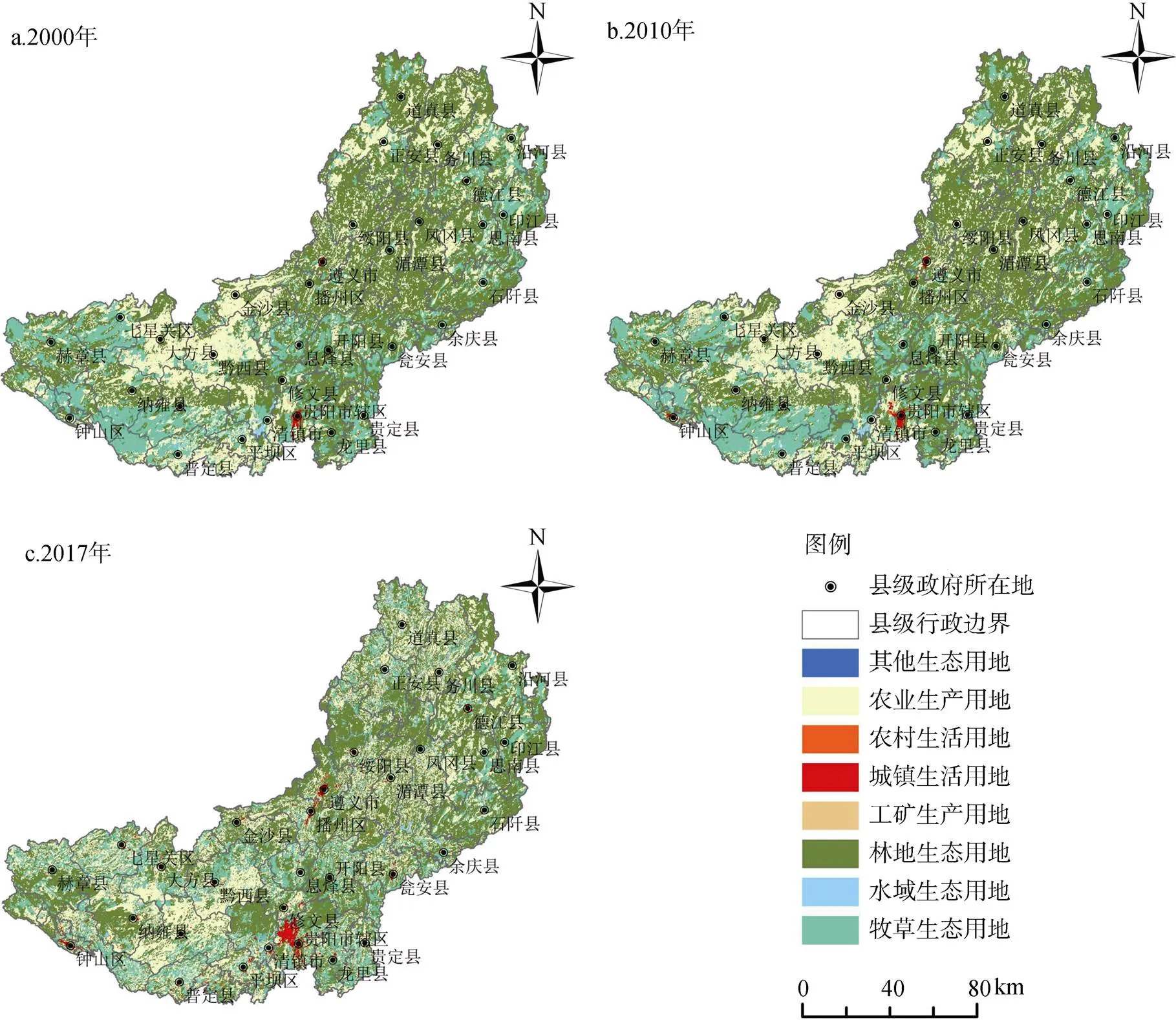

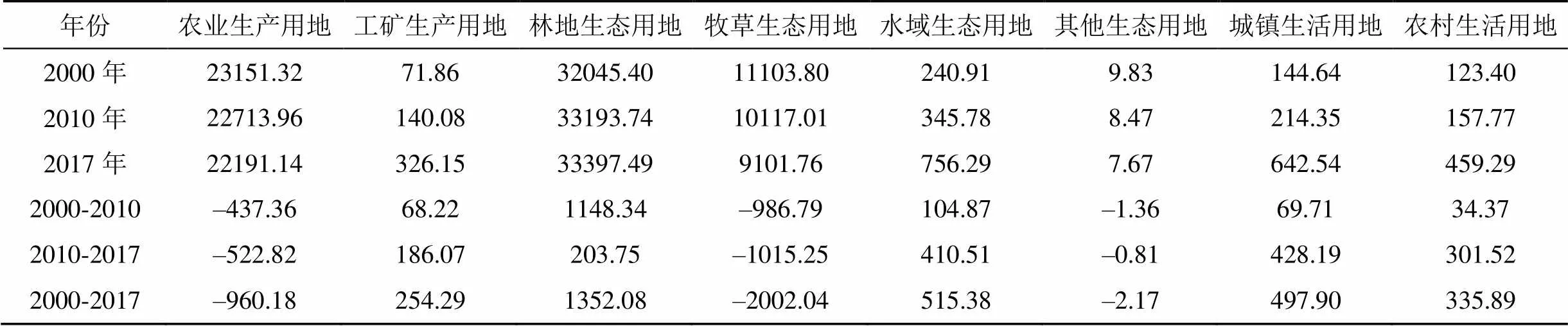

从一级地类来看, 乌江流域土地利用功能结构转型中, 生产用地面积从2000年的23223.18 km2降至2017年的22517.29 km2, 减少了3.13%; 生态用地从2000年至2017年表现出先增加后减少的趋势; 生活用地呈现出稳步增长的趋势, 2017年增长至1101.83 km2, 较2000年增加了3倍之多。从二级地类来看, 农业生产用地与林地生态用地所占比重最大, 分布最广, 2017年分别占总面积的33.18%、49.93%; 其中农业生产用地集中分布于毕节市东南向的大方县、金沙县、黔西县以及遵义市东北向的正安县, 林地生态用地主要分布在遵义市东北至东南地区, 包括湄潭县、余庆县等区域。牧草生态用地面积为9101.76 km2, 占总面积的13.61%, 主要分布于乌江流域北部, 其中毕节市至六盘水地区一带分布最广, 其次为贵阳市。乌江流域城镇与农村生活用地面积较少, 占比分别为1.0%和0.69%。而其他生态用地面积最少, 仅占总面积的0.01%, 主要分布于北部的清镇市。总体上看, 乌江流域生态用地面积所占比重最大, 生产用地次之, 说明乌江流域土地利用程度开发较低, 后备土地资源较充裕(表2、图2)。

2000—2017年, 乌江流域的土地景观格局发生了明显变化, 牧草生态用地与农业生产用地大幅减少, 分别减少了2002.04 km2和960.18 km2; 城镇和农村生活用地、工矿生产用地以及水域生态用地明显增加, 分别增加了497.90 km2、335.89 km2、254.29 km2以及515.38 km2。其中城镇生活用地年均增长20.25%, 增幅最大, 表明由于城镇化的快速发展, 生活用地需求增大, 导致土地供需矛盾逐步加剧, 但由于地形地貌、经济政策以及交通区位等因素的制约, 各用地类型变化差异较大。

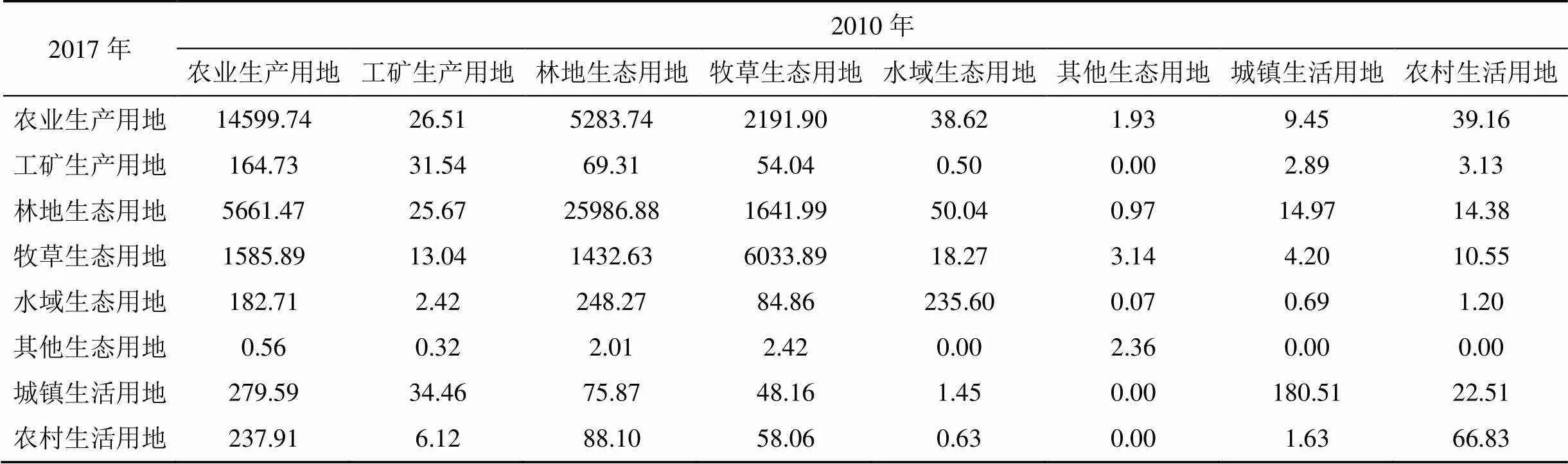

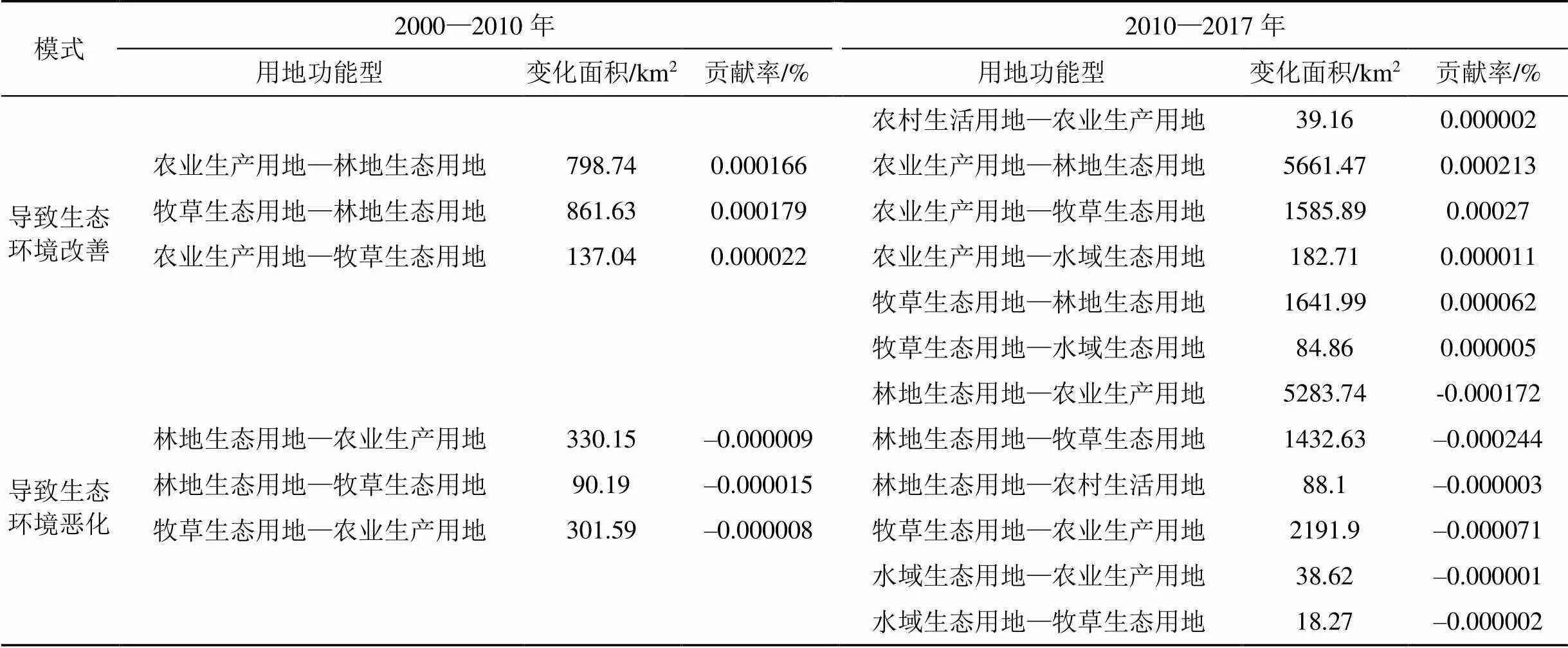

3.1.2 土地利用转型模式

利用空间分析功能对乌江流域三期土地利用数据进行叠加分析, 获取不同时期的土地利用功能类型的转移模式, 明确土地利用功能类型相互转化的方向和数量(表3—4), 在此基础上探讨不同土地利用类型间的内部转换。结果表明: 乌江流域2000—2017年农业生产用地与牧草生态用地持续减少, 林地生态用地、水域生态用地、城镇生活用地以及农村生活用地稳步增长。其中2000—2010年, 林地生态用地主要转化为农业生产用地与水域生态用地,转移面积分别为330.15 km2和46.91 km2, 对应的转移率分别为1.03%和0.15%; 牧草生态用地与农业生产用地主要转化为林地生态用地, 转移面积分别为861.63 km2和798.74 km2, 对应的转移率分别为7.76%和3.45%; 其他土地利用类型之间均有不用程度的转化, 但转化不明显。2010—2017年间, 农业生产用地与牧草生态用地转化为林地生态用地的面积分别为2000—2010年的7.09倍和1.91倍, 分别转化了5661.47 km2和1641.99 km2, 对应的转入率分别为24.93%和16.23%。上述结论表明: 2000—2017年, 乌江流域林地生态用地转入的地类中, 农业生产用地占比最大, 主要是因为贵州省响应了国家的生态文明建设, 实施了一系列政策, 包括退耕还林、封山育林等, 发挥了重要的作用。

图2 2000—2017年乌江流域“三生”土地利用状况

Figure 2 The ecological-living-industrial land use of the Wujiang River Basin

表2 2000—2017年乌江流域各地类面积及其变化(km2)

3.2 土地利用转型的生态环境响应

3.2.1 生态环境综合质量时空演变

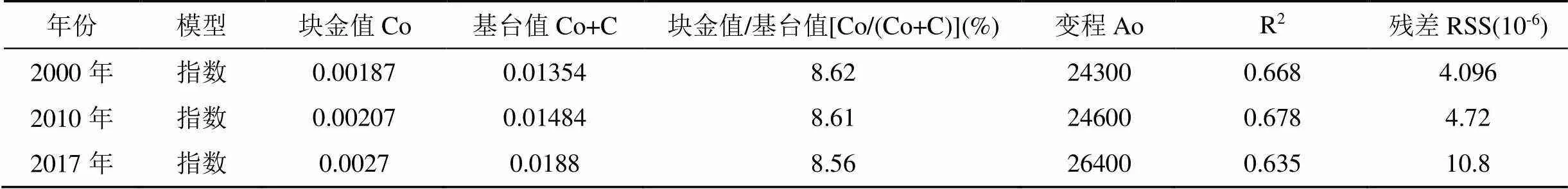

根据式(2)计算出乌江流域3.3万个生态单元中心点的质量值, 在GS+9.0中显示并开展生态环境质量的空间分异研究。经过指数函数拟合可得到2000—2017年乌江流域生态环境质量指数半变异函数的相关参数(表5)。结果表明: 3期生态环境质量的块金值/基台值[Co/(Co+C)]分别为8.62%、8.61%、8.56%, 总体变化不大并且比值较小, 说明结构性因素(地形地貌、水文等自然因素)对生态环境质量的空间异质性程度起主要作用, 但仍存在一些非结构性因素的制约。基台值(Co+C)从0.01354增加至0.0188, 说明乌江流域生态环境质量的空间分布差异性逐渐扩大。变程(Ao)从2000年的24300缓慢扩大到2017年的26400, 说明生态环境质量指数的相关性范围呈缓慢增加的趋势。

(1)时序变化

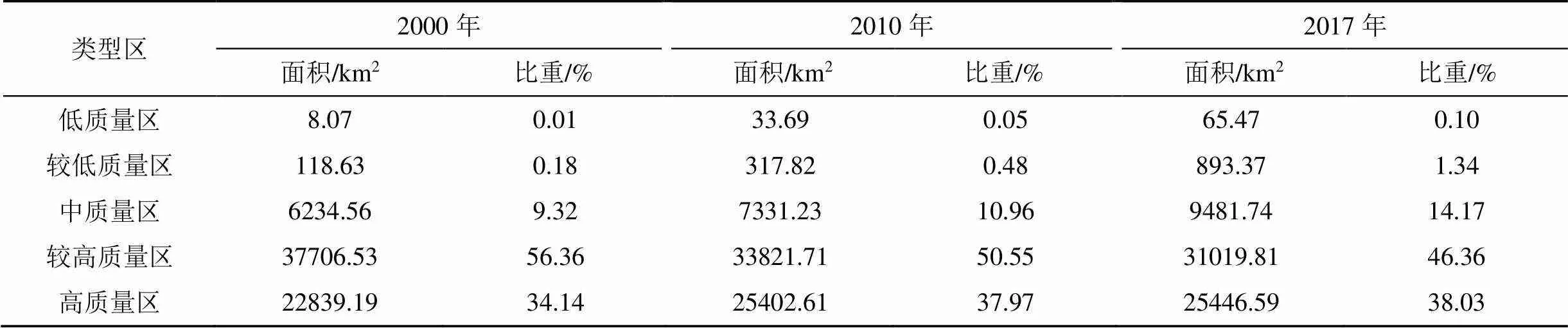

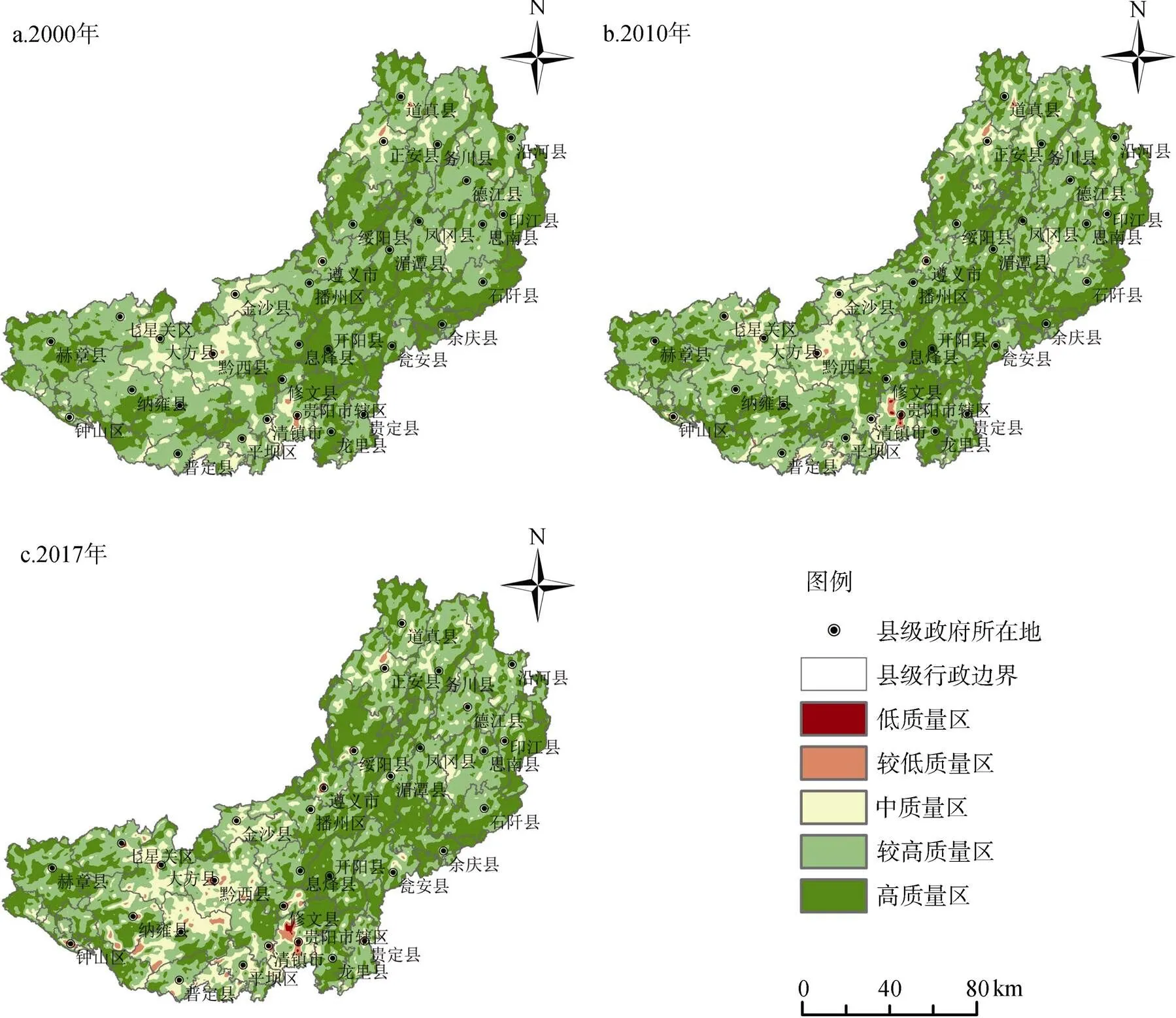

乌江流域整体生态环境质量指数从2000年的0.612增加到2010年的0.613, 随后降至2017年的0.607, 整体表现出下降的趋势, 说明整体质量水平有所恶化。各级生态环境质量值表现出以下差异(表6): 2000—2017年,低质量区、较低质量区、中质量区以及高质量区面积持续增加,呈不断扩张的趋势。其中低质量区占比从2000年的0.01%增至2017年的0.1%; 较低质量区面积增至893.37 km2, 面积增长了7倍, 占比为1.34%,中质量区与高质量区面积分别增加了3247.18 km2、2607.4 km2。此外, 较高质量区面积所占比重持续下降, 2000—2017年下降了10个百分点, 年均下降0.59%。

表4 2010—2017年贵州省乌江流域土地利用变化转移矩阵(km2)

表5 半方差函数拟合

表6 乌江流域生态环境质量等级面积及比重

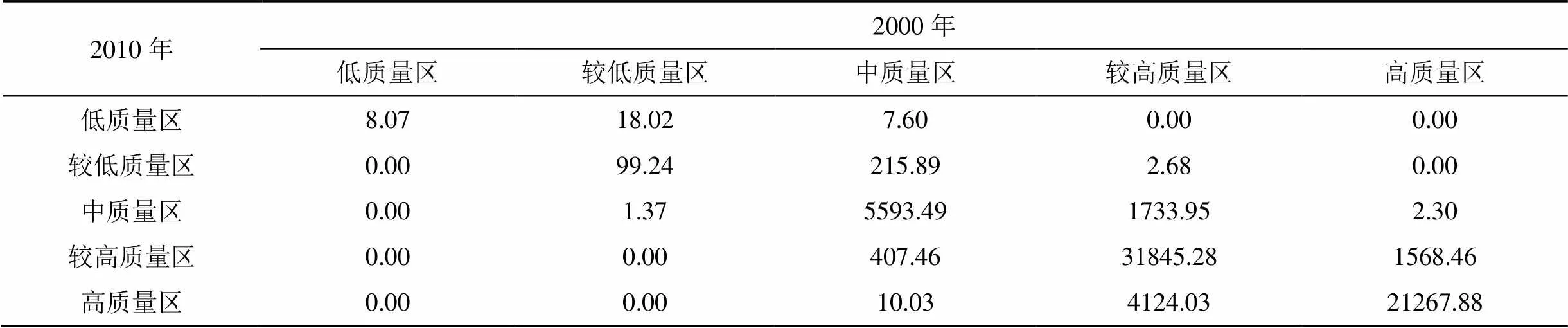

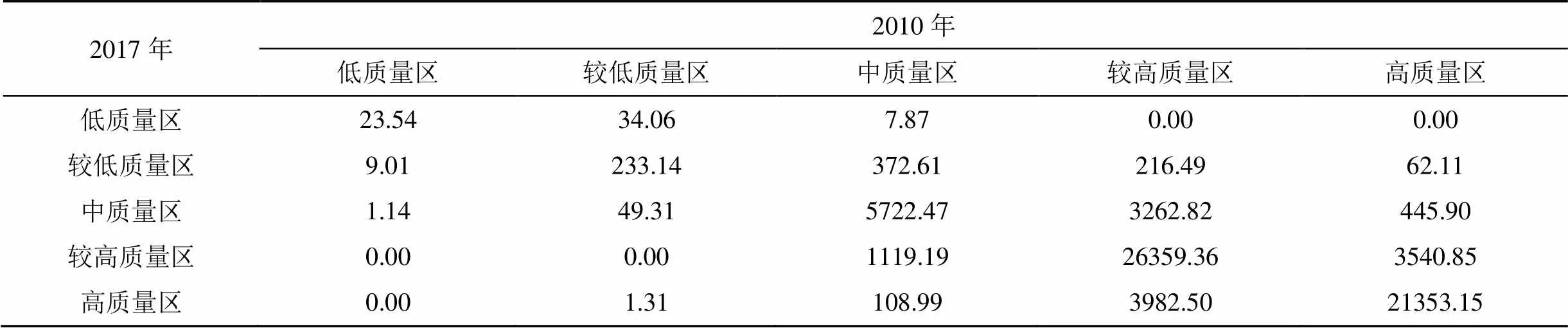

通过分析乌江流域2000—2017年生态环境质量面积转移矩阵(表7—8), 结果表明: 2000—2017年, 生态环境质量等级增加的面积为9814.34 km2, 质量等级降低的面积为11491.61 km2。其中, 2000—2010年生态环境质量等级下降的面积为3548.9 km2, 占总面积的5.3%, 生态环境质量等级增加的面积为4542.89 km2, 占总面积的6.79%。2010—2017年生态环境质量等级下降的面积为7942.71 km2, 占比为11.87%, 面积扩大了2.24倍, 生态环境质量等级增加的面积为5271.45 km2, 占比为7.88%, 面积扩大了1.16倍。数据表明: 2000—2010年乌江流域生态环境质量等级增加的面积要多于下降的面积是生态环境质量指数上升的主要原因, 主要由较高质量区转化为高质量区; 2010—2017年乌江流域生态环境质量等级下降的面积要多于增加的面积是整体生态环境质量水平恶化的重要因素, 主要由较高质量区向中质量区以及高质量区向较高质量区转化。总体上看, 高级别的生态环境质量区域表现出下降的趋势, 是区域整体生态环境质量水平恶化的主要原因。

表7 2000—2010年生态环境质量等级面积转移矩阵(km2)

表8 2010—2017年生态环境质量等级面积转移矩阵(km2)

(2)空间变化

乌江流域生态环境质量指数整体上呈现“东北高西南低”的空间格局(图3)。高质量区集中分布于遵义市的绥阳县、湄潭县、余庆县以及贵阳市的开阳县、息烽县与修文县, 功能类型主要为林地和牧草生态用地, 占比为38.03%。较高质量区主要位于乌江流域的东北一带, 包括务川县、正安县以及凤冈县等区域, 占总面积的46.36%。中质量区与较低质量区范围不断扩大, 主要分布于毕节地区的大方县、织金县、黔西县, 占比为15.51%; 低质量区主要分布于贵阳市辖区, 占比为0.1%。

2000—2017年, 乌江流域城镇与农村生活用地增长较快, 但受到地形地貌的影响, 呈现零星分布的趋势, 导致低质量区与较低质量区扩张缓慢, 年均增长不足0.1%; 林地与水域生态用地面积不断增加, 高质量区空间范围不断扩张, 究其原因, 得益于流域内近年来开展的石漠化综合治理工程、退耕还林还草工程等生态质量治理工程以及水库、水塘、发电站等水利设施工程的建设, 同时该区域受到地形地貌因素的制约, 限制了工矿业的发展和城镇的集聚, 致使生态环境质量水平较高。而相比于高质量区域面积的增加, 较高质量区面积不断下降, 年均下降1.01%, 主要是受区域人口密度增加、城镇化进程加快等人类活动的影响, 并且近年来贵州省发展迅速, 实施了一系列政策如“县县通高速”等, 使得流域内具有较高生态意义的景观类型面积减少, 从而导致较高质量区空间范围不断收缩。

图3 乌江流域生态环境质量空间分布

Figure 3 Distribution of ecological environment quality in the Wujiang River Basin

表9 影响生态环境质量的主要用地转型及贡献率

3.2.2 主要土地利用转型对生态环境质量的影响

利用ArcGIS的空间叠加分析, 提取出乌江流域各土地利用类型的转移情况, 根据公式(4)计算出各功能用地转型对区域生态环境质量的贡献度(表9)。2000—2010年, 致使生态环境质量改善主导因素主要是农业生产用地与牧草生态用地转化为林地生态用地, 转化面积分别为798.74 km2和861.63 km2。2010—2017年, 导致生态环境质量改善的土地利用转型主要是农业生产用地转化为林地、牧草与水域生态用地, 转化面积总共为7429.77 km2; 而导致生态环境质量恶化的因素主要是林地与牧草生态用地转化为农业生产用地, 转化面积总共为7475.74 km2。

4 讨论与结论

参照前人对生态环境质量指数的赋值, 虽然能够综合定量分析乌江流域土地利用变化与生态环境的关系, 但略带主观性。因此, 针对不同的区域与不同的土地利用分类系统的生态环境指数的赋值可作为下一步研究的方向, 使之更加符合喀斯特山区流域的实际情况。乌江流域位于典型的喀斯特地区, 流域内地貌以山地与丘陵为主, 加之喀斯特地区特殊的二元结构, 导致流域内水土流失, 地表破碎, 土地不连续等问题[32], 同时由于人多地少, 人地矛盾突出, 使得流域内耕地细碎化程度加深。而本文未能考虑到由于上述喀斯特地区特点所引起区域耕地细碎化等因素给结果带来的影响, 存在一定的缺陷, 因此可将喀斯特山区耕地细碎化与生态环境的关系作为下一阶段研究喀斯特山区流域生态环境效应的突破点。 2000—2017年, 乌江流域的土地利用转型主要表现为生产用地面积的减少, 生态用地先增加后减少以及生活用地的增加。近17年, 乌江流域高质量区与较高质量区构成了土地利用环境状况的主体, 占比在80%以上; 低质量区、较低质量区与中质量区三者占比在20%以下。研究区内导致生态环境质量改善的土地利用转型主要是农业生产用地转化为林地、牧草与水域生态用地, 而林地与牧草生态用地转化为农业生产用地是导致生态环境质量恶化的主要因素。

[1] 巩杰, 赵彩霞, 谢余初, 等. 基于景观格局的甘肃白龙江流域生态风险评价与管理[J]. 应用生态学报, 2014, 25(7): 2041–2048.

[2] 李屹峰, 罗跃初, 刘纲, 等. 土地利用变化对生态系统服务功能的影响——以密云水库流域为例[J]. 生态学报, 2013, 33(3): 726–736.

[3] CHEN Longgao, L, YANG Xiaoyan, CHEN Longqian, et al. Impact assessment of land use planning driving forces on environment[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2015, 55(6): 126–135.

[4] WANG Yunqiang, SHAO Ming'an, ZHANG Chencheng, et al. Choosing an optimal land-use pattern for restoring eco-environments in a semiari[J]. Ecological Engineering, 2015, 74: 213–222.

[5] 龙花楼. 土地利用转型: 土地利用/覆被变化综合研究的新途径[J]. 地理与地理信息科学, 2003, 19(1): 87–90.

[6] Grainger A. The future role of the tropical rain forests in the world forest economy[D]. Oxford: Department of Plant Sciences, University of Oxford, 1986.

[7] 龙花楼, 李秀彬. 区域土地利用转型分析——以长江沿线样带为例[J]. 自然资源学报, 2002, 17(2): 144–149.

[8] 龙花楼. 中国农村宅基地转型的理论与证实[J]. 地理学报, 2006, 61(10): 1093–1100.

[9] 李秀彬. 农地利用变化假说与相关的环境效应命题[J]. 地球科学进展, 2008, 23(11): 1124–1129.

[10] 龙花楼, 屠爽爽. 土地利用转型与乡村振兴[J]. 中国土地科学, 2018, 32(7): 1–6.

[11] 龙花楼, 戈大专, 王介勇. 土地利用转型与乡村转型发展耦合研究进展及展望[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2547–2559.

[12] 张合兵, 王世东. 典型生态县域土地利用时空与景观格局变化. 水土保持研究, 2015, 22(2): 246–252.

[13] Long Hualou. Land use policy in China: Introduction[J]. Land Use Policy, 2014, 40(1): 1–5.

[14] 梁国付, 丁圣彦. 气候和土地利用变化对径流变化影响研究——以伊洛河流域伊河上游地区为例. 地理科学, 2012, 32(5): 635–640.

[15] 于兴修, 杨桂山, 王瑶. 土地利用/覆被变化的环境效应研究进展与动向. 地理科学, 2004, 24(5): 627–633.

[16] 朴世龙, 方精云. 最近18年来中国植被覆盖的动态变化. 第四纪研究, 2001, 21(4): 294–302.

[17] 吴健生, 冯喆, 高阳, 等. 基于DLS模型的城市土地政策生态效应研究——以深圳市为例[J]. 地理学报, 2014, 69(11): 1673–1682.

[18] 易武英, 苏维词. 基于RS和GIS技术的乌江流域生态环境质量现状诊断[J]. 中国岩溶, 2013, 32(4): 447–452.

[19] 易武英, 苏维词. 基于RS和GIS的乌江流域生态安全度变化评价[J]. 中国岩溶, 2014, 33(3): 308–318.

[20] 苏维词, 李久林. 乌江流域生态环境预警评价初探[J]. 贵州科学, 1997, 15(3): 207–214.

[21] 牛潜, 周旭, 许幼霞, 等. 基于土地利用的贵州省乌江流域生态系统服务价值演变分析[J]. 生态科学, 2018, 37(5): 165–173.

[22] 安芬, 李旭东, 程东亚. 贵州省乌江流域生态脆弱性评价及其空间变化特征[J]. 水土保持通报, 2019, 39(4): 261–269.

[23] 奚世军, 安裕伦, 李阳兵, 等. 基于景观格局的喀斯特山区流域生态风险评估——以贵州省乌江流域为例[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(3): 712–721.

[24] 石悦樾, 银正彤, 郑文锋. 基于MODIS数据乌江流域植被覆盖变化与气候变化关系研究[J]. 林业资源管理, 2017(1): 127–134.

[25] 李晓文, 方创琳, 黄金川, 等. 西北干旱区城市土地利用变化及其区域生态环境效应——以甘肃河西地区为例[J]. 第四纪研究, 2003, 23(3): 280–290.

[26] 杨清可, 段学军, 王磊, 等. 基于"三生空间"的土地利用转型与生态环境效应——以长江三角洲核心区为例[J]. 地理科学, 2018, 38(1): 97–106.

[27] 胡锋, 安裕伦, 赵海兵. 基于土地利用转型视角的"亚喀斯特"区域生态环境效应研究——以黔中部分地区为例[J]. 地球与环境, 2016, 44(4): 447–454.

[28] 朱会义, 李秀彬. 关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J]. 地理学报, 2003, 58(5): 643–650.

[29] 张杨, 刘艳芳, 顾渐萍, 等. 武汉市土地利用覆被变化与生态环境效应研究[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1280– 1285.

[30] Sudhira H S, Ramachandra T V, Jagadish K S. Urban sprawl: metrics,dynamics and modelling using GIS[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2004, 5(1): 29–39.

[31] 苏海民, 何爱霞. 基于RS和地统计学的福州市土地利用分析[J]. 自然资源学报, 2010, 25(1): 91–99.

[32] 安吉平, 王济, 蔡雄飞, 等. 西南喀斯特二元结构下土壤流失研究进展[J]. 湖北农业科学, 2017, 56(9): 1605–1610.

Ecological environment effect on the karst mountain watershed based on land use transition

LIU Chunjun, ZHOU Guofu*, HUANG Qifen, ZHOU Yuyang, ZHANG Di

College of Geography and Environmental Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China

Based on the land use data of Wujiang River Basin in Guizhou Province in 2000,2010 and 2017, a quantitative analysis of land use transformation and ecological environment effect in Wujiang River Basin of Guizhou Province was conducted through transfer matrix, eco-environmental quality index and ecological contribution rate of land use transformation, by using ArcGIS 10.2, ENVI 5.3, GS+9.0. The results showed that: (1)From 2000 to 2017, land use changes in the Wujiang River Basin showed a rapid decrease in productive land, an increase in ecological land and then a decrease, and a rapid increase in living land; (2)the index of eco-environment quality in Wujiang River Basin increased from 0.612 in 2000 to 0.613 in 2010, and decreased to 0.607 in 2017; the overall quality had been deteriorated. The high-quality area and the higher-quality area constituted the main body of the land use environment in the Wujiang River Basin; (3)from 2000 to 2017, there were two trends of ecological improvement and deterioration in the Wujiang River Basin. In the whole, the eco-environment quality of land use pattern declined slightly. The main factor causing the deterioration of the ecological environment quality was that ecological forestry and pasture land was translated into agricultural production land.

land use transition; karst; eco-environment; Wujiang basin

刘纯军, 周国富, 黄启芬, 等. 基于土地利用转型的喀斯特山区流域生态环境效应评价[J]. 生态科学, 2021, 40(3): 102–111.

LIU Chunjun, ZHOU Guofu, HUANG Qifen, et al. Ecological environment effect on the karst mountain watershed based on land use transition[J]. Ecological Science, 2021, 40(3): 102–111.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.03.013

X171.1

A

1008-8873(2021)03-102-08

2020-01-07;

2020-02-18

国家自然科学基金项目(41771115)

刘纯军(1993—), 男, 贵州凤冈人, 硕士研究生, 主要从事水土保持与国土整治研究方向, E-mail: 1264000514@qq.com

周国富, 男, 教授, 主要从事水土保持与国土整治研究方向, E-mail: 283000395@qq.com