扇三角洲沉积储层地质知识库的建立及应用

——以北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组为例

2021-06-08曾晓华周伟肖大志袁凌荣张晓禹朱金起

曾晓华,周伟,肖大志,袁凌荣,张晓禹,朱金起

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东 湛江 524057)

0 引言

作为中国南海最重要的含油气盆地之一,北部湾盆地一直是油气勘探开发研究者关注的重点目标[1-6]。之前的沉积体系和沉积特征研究成果基本确定了目前北部湾盆地涠西南凹陷涠洲11区流沙港组的沉积相类型,但沉积微相的划分、砂体空间叠置模式和井间预测等问题仍未解决。

为了分析储层砂体在空间上的叠置模式和井间砂体连通性,建立油田地质知识库是一种行之有效的方法。地质知识库的相关研究方法主要基于野外露头和现代沉积考察[7-10],或者密井网统计分析,但将这些方法结合起来研究的较少。本次研究将现代沉积考察和密井网资料相结合,在沉积微相划分、连井砂体对比的基础上,研究砂体垂向叠置关系和侧向连续性,并根据砂体长度、宽度、厚度、长宽比、宽厚比等数据,建立了沉积体系内不同成因砂体的砂岩厚度与宽度的经验公式,再结合国内外已有的成果进行预测和计算,进而建立扇三角洲定量地质知识库,为油田井间砂体预测和开发方案中井网井距设计提供可靠的数据支持。

1 地质概况

北部湾盆地是南海北部的新生代沉积盆地。古近纪以前,整个盆地处于隆起、剥蚀状态。古近纪以后,因扩张及断裂、断陷活动,北部湾盆地中部被SN—WS走向的企西隆起分隔成南部坳陷和北部坳陷。北部坳陷的北部为涠西南凹陷,涠西南凹陷经历了3次张裂和裂后沉降(见图1)。始新统流沙港组以中深湖泊沉积为主,为暗色生油岩,流沙港组自下而上分为流三段、流二段和流一段。本次研究的主力层段流一段为中深湖相沉积,边部发育扇三角洲沉积。

图1 北部湾盆地涠西南凹陷构造与研究区评价井分布

扇三角洲沉积是相对近物源的三角洲相,在研究区WZA油田的流一段中部和WZB,WZC油田的流三段发育。WZA油田开发井网密集,为本次地质知识库的建立提供了数据支持。

2 微相砂体叠置模式及成因

2.1 沉积微相分类

岩心为沉积相划分依据,是研究沉积相的可靠数据[11-12]。采用点、线、面的沉积微相研究方法,在已有研究成果的基础上,对岩心进行了精细描述,并结合探井和开发评价井的测井资料分析,对各单井微相进行划分,最终划分并确定了剖面与平面微相[13-16]。本文根据研究区取心井的岩性、沉积构造、特殊矿物组分、测井相等特征,将北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组扇三角洲前缘亚相细分为辫流坝、河口坝、辫状水道、分支水道、席状砂等5种主要的沉积微相类型(见图2)。通过沉积划分和对不同微相在空间上的发育规律刻画,可以深入认识不同微相砂体的分布特征[17-18]。

图2 研究区流沙港组测井沉积相模板与划分

2.2 砂体叠置模式

WZA油田流一段分为上、中、下3个亚段。其中,L1上亚段为正常三角洲前缘沉积,L1中亚段为扇三角洲前缘沉积,L1下亚段为浅湖相沉积。本次研究的目的层为L1中亚段(进一步分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ等4个油组,油组再细分小层),储层砂体发育。在储层沉积微相划分和砂体对比过程中,总结出不同微相砂体的6种叠置模式,辫流坝和辫流坝、辫状水道和辫流坝是本区重要的微相砂体叠置类型。

6种叠置模式为:1)辫流坝和辫流坝。扇三角洲前缘亚相主要沉积微相为辫流坝,由大型河床砂体迁移冲刷而成,水流大、物源充足时期,辫流坝微相砂体为加积特征,正常水流期常被改造成纵向切割叠置的菱形砂体。2)辫状水道和辫流坝。两者微相砂体叠置,辫状水道有时对辫流坝微相砂体纵向切割叠置,有时两者横向相接。3)辫状水道和辫状水道。辫状水道处于扇三角洲内前缘,水道横向上摆动频繁,在洪流时期,微相砂体多期叠置。由于水道频繁摆动与下切,叠置砂体呈宽、浅特征。4)分支水道和分支水道。扇三角洲外前缘分支水道与辫状水道类似,反映在横向上则表现为摆动频繁,纵向上表现为多期叠置,该叠置关系的砂体同样表现为宽、浅特征。该模式为本区常见的叠置模式,微相砂体在横向上相接,在垂向上相叠。5)分支水道和河口坝。河口坝处于扇三角洲外前缘,发育规模小,分布于分支水道中,常发育于分支水道下部,在横向上和纵向上叠置,并常被分支水道切割,有横向相接和纵向相叠2种方式。6)分支水道和席状砂。两者微相砂体横向上相接,常位于分支水道的前端,砂体较薄。

2.3 砂体连通性与成因

本次研究主要依据砂体成因、分布形态、展布规律、发育规模,以及定量实际地质知识库数据统计和经验公式,对WZA油田L1中亚段的4个油组进行砂体展布和连通性分析,选择横切物源方向剖面进行详细剖析。

WZA油田L1中亚段为扇三角洲前缘亚相沉积,主要微相砂体有辫流坝、河口坝、分支水道、辫状水道、席状砂。由扇根向湖中心方向,扇体砂体逐渐减薄。靠扇根的前缘亚相,辫流坝微相和辫状水道微相砂体叠置并切割,河口坝微相和分支水道微相砂体叠置。辫状水道自然伽马曲线表现为叠置的高幅钟形,而辫流坝微相砂体规模大于辫状水道,其自然伽马曲线呈高幅微齿箱形。这2种微相砂体交互叠置后连通性较好。

本次连通性研究过程中,由于井距大而没有采用砂体连通系数和压力测试统计,主要从剖面着手进行定性分析。L1中-Ⅰ油组处于扇三角洲外前缘,远离扇体,沉积粒度细,以泥岩沉积为主,呈泥包砂特征,仅局部可见河口坝和分支水道微相砂体;Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ油组发育内前缘亚相沉积,通常砂体厚度大,夹薄层泥,也有多层砂体叠置,整体呈现砂体展布范围大和连通性好的特征。

以WZA油田A9p—A9—A16—A10—A11井连井剖面为例(见图3)。该剖面位于油田西部,L1中亚段基本上横切物源,整体可以看出L1中亚段沉积期的砂体较发育,呈厚层状,连通性好。自下而上,砂体逐渐减少,后又相对增多,下部连通性强。

图3 WZA油田流沙港组一段A9p—A9—A16—A10—A11井连井剖面

L1中-Ⅳ油组在该剖面砂体较发育,A9井没有完全钻遇,发育小型辫状水道和辫流坝沉积,连通性较好;A16,A10井主要为辫流坝、辫状水道和水道间沉积,砂体规模相对较大,连通性好;A9p,A11井砂体连通性较好。L1中-Ⅲ油组在该剖面中的砂体整体不太发育,A9p,A9,A11井以薄互层为主,各井间砂体连通性较好;A16,A10井砂体规模大,连通性好,为该期扇体的主体部位。L1中-Ⅱ油组在该剖面主要发育辫流坝、辫状水道和水道间沉积微相,砂体整体厚度大,连通性好,A9,A16井为扇体主体,该层向上,泥岩有所增厚,但较其他剖面连通性好。L1中-Ⅰ油组表现为厚层泥包薄层砂的特征,砂体厚度变化快,A10,A11井可见薄层砂体,连通性差。

3 定量地质知识库建立及应用

定量储层地质知识库是通过野外露头测量、采样、分析化验等资料分析结果,结合油田密井网区小层对比建立的,能够对相同沉积体系油田地下地质体进行识别与规模预测。本文在研究区WZA油田储层沉积微相研究和砂体叠置模式分析的基础上,通过现代沉积考察和密井网资料统计分析,建立了扇三角洲前缘的储层定量地质知识库。

3.1 现代沉积与其他油田扇三角洲特征

为了提高研究精度,采用现代沉积实例及其他油田密井网区具有类似沉积的地质库进行统计,将山西省大同市恒山现代扇三角洲作为现代沉积调查对象,对扇三角洲前缘岩性特征与沉积微相类型进行识别。在平面上识别出最近5期扇三角洲砂体,这些砂体反映了扇三角洲不同时期朵体摆动及相互冲刷叠置的特征,扇体主要发育辫状水道、近菱形的辫流坝沉积微相。同时,量取了每期扇体的长度与宽度,以及辫状水道宽度、辫流坝的长度和宽度(见图4):辫流坝长宽比为1.65~4.25;辫流坝与辫状水道宽度比为0.65~5.00,平均值为2.78。

图4 山西省大同市恒山现代扇三角洲沉积特征

虽然这是现代沉积的例子,但它作为单期辫流坝与单期辫状水道的地质知识库,能够反映一定的规律性,即辫流坝比辫状水道宽。在过去地质历史时期的地下地质体内,由于多期叠加的原因,其砂体规模可能更大。在刻画实际地下地质体平面与剖面展布时,可以参考现代沉积体系的长宽比数据,同时考虑辫流坝与辫状水道之间的厚度比,来综合确定地下地质体的平面与剖面展布范围。

通过对现代沉积体系和其他油田井区相似沉积体系的研究,得出辫流坝的沉积规模比辫状水道大,可以作为保守的类比数据。但即使是相同的沉积体系,在不同时期、不同地区,其分布规模也不尽相同,这主要是受构造、气候、物源供给等多方面因素的影响。

3.2 地质知识库的建立

3.2.1 地质知识库总体特征

由于本区WZB,WZC油田流三段都为扇三角洲沉积,沉积物源大致相同,WZB油田具有浅水沉积特征,因此这2个油田的扇三角洲特点与贝301油田扇三角洲更为类似,储层砂体的连续性与连通性相对较差,这也是WZA油田L1中亚段扇三角洲(深水型)与流三段扇三角洲(浅水型)的不同。因此,推测WZB,WZC油田流三段辫状水道的宽度大多小于200 m,平均宽厚比为30;而辫流坝宽度大多小于400 m,平均宽厚比为50。当物源充足、水体较大时,这2个油田的辫流坝宽度可达800~1 000 m,而辫状水道宽度可达400~500 m(为贝 301油田的 2.0~2.5 倍),因此这 2个油田的辫流坝宽厚比可达100~125,而辫状水道宽厚比达60~75。WZA油田扇三角洲实际生产动态表明砂体连续性与连通性较好,因此砂体应具有较大的宽厚比,在连井沉积微相与砂体对比时考虑较大连续性,建立相应的地质知识库。

WZA油田目的层段为L1中亚段,其中Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ油组为扇三角洲内前缘沉积(主要为辫状水道、辫流坝和水道间沉积),Ⅰ油组为扇三角洲外前缘沉积。在不同层位共测量了458个微相砂体的厚度和宽度数据,并计算相应的宽厚比,结果见表1。

表1 WZA油田目的层段L1中亚段的微相砂体特征统计

从测量数据统计结果可见:不同微相砂体的平均厚度从大到小依次为辫流坝、分支水道、辫状水道、河口坝,平均宽度从大到小依次为辫流坝、分支水道、河口坝、辫状水道;而宽厚比则刚好相反,从大到小依次为河口坝、分支水道、辫流坝、辫状水道。由于统计时存在对辫流坝与辫状水道实际宽度方向的误差(多数情况会导致宽度变大),因此可考虑适当缩小宽厚比。按误差10%~30%(统计宽度比实际宽度大10%~30%)预测,即则实际宽厚比等于统计宽厚比乘以70%~90%。因此,辫状水道宽厚比主要在150~200,平均为170;辫流坝宽厚比主要在170~220,平均为190;分支水道宽厚比主要在180~230,平均为200;河口坝宽厚比主要在 400~545,平均为 470。

3.2.2 不同沉积微相发育规模的定量特征

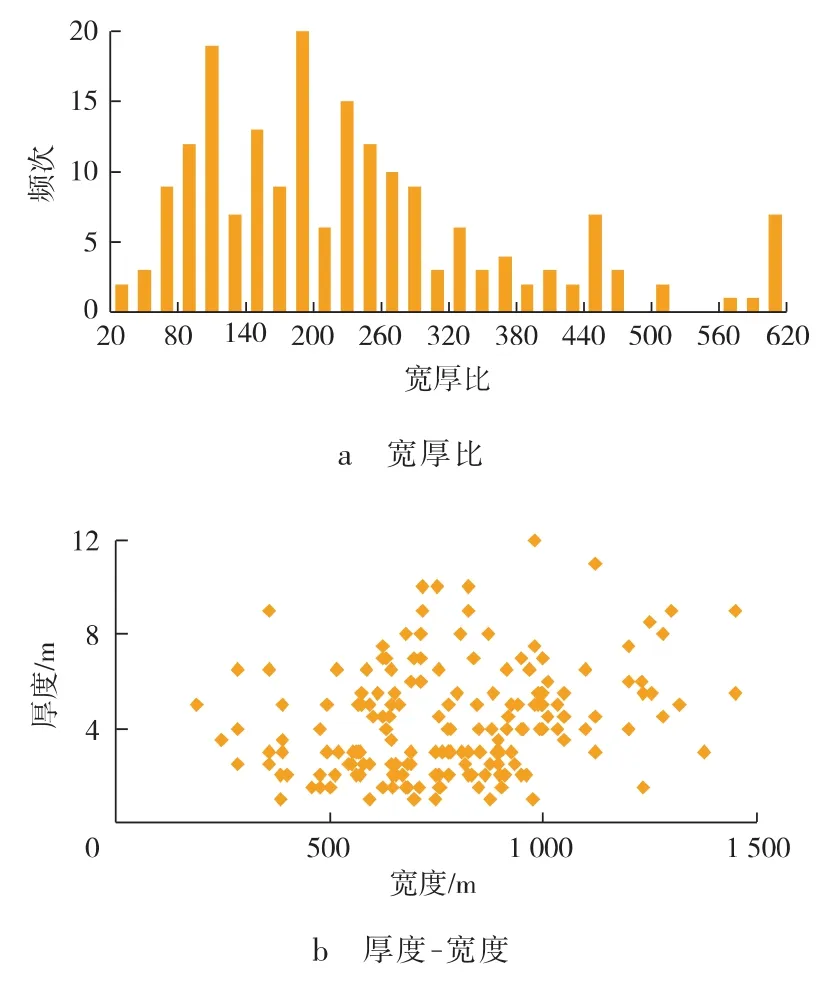

168个辫状水道厚度及宽度数据结果显示:WZA油田L1中亚段辫状水道砂体厚度主要集中在1~5 m,大于5 m的辫状水道占少数,平均为3.6 m;宽度主要集中在500~850 m,平均为646.1 m;宽厚比呈正态分布(见图 5a),主要集中在 80~300,平均为 223.2;从宽、厚散点图(见图5b)可知,辫状水道砂体规模厚度主要在 2~6 m,宽度主要在 400~900 m。

图5 辫状水道发育规模定量特征

189个辫流坝厚度及宽度数据结果显示:WZA油田L1中亚段辫流坝厚度呈左偏的正态分布,主要集中在1.5~6.5 m,大于7.5 m的辫流坝占少数,平均为4.3 m;宽度也呈正态分布,主要集中在600~1 000 m,平均为783.2 m;宽厚比同样呈正态分布(见图6a),左偏,主要集中在80~320,平均为242.2;从宽、厚散点图(见图6b)可知,辫流坝砂体规模厚度主要在2~8 m,宽度主要在 400~1 300 m。

图6 辫流坝发育规模定量特征

30个分支水道厚度及宽度数据结果显示:WZA油田L1中亚段分支水道厚度略呈正态分布,主要集中在1~5 m,局部可见9 m左右的厚层砂,平均厚度为4.1 m;宽度也呈正态分布,主要集中在500~900 m,平均为748.3 m;宽厚比同样呈正态分布(见图7a),左偏,主要集中在80~320,平均为253.7;从宽、厚散点图(见图7b)可知,分支水道砂体规模厚度主要在2~6 m,宽度主要在400~850 m。

图7 分支水道发育规模定量特征

71个河口坝厚度及宽度数据结果显示:WZA油田L1中亚段河口坝厚度呈左偏的正态分布,主要集中在1~4 m,大于4 m的河口坝占少数,平均为2.7 m;宽度也呈正态分布,主要集中在400~1 100 m,平均为683.9 m;宽厚比同样呈正态分布(见图8a),主要集中在 160~360,平均为 306.3;从宽、厚散点图(见图 8b)可知,河口坝砂体规模厚度主要在1.5~4.5 m,宽度主要在 300~1 000m。

图8 河口坝发育规模定量特征

3.3 地质知识库的应用

WZA油田于高部位实施采油,先期采用天然能量开发,投产半年后产量下降,后于低部位实施注水,补充地层能量。设计注水井部署方案时,注采井距要小于单个沉积砂体宽度,保证注采井在同一个砂体内,注水完全受效,因此注采井距采用420~800 m(见图9)。

图9 WZA油田流沙港组L1中亚段注采井网部署

WZA油田实施注水后效果明显,流压趋于稳定,各井保持稳产。日注水1 400 m3,瞬时注采比1.0,累积注采比0.7,预计增油11.2×104m3,采收率提高6.5百分点。整体注水效果较好,且以井距在420~600 m的注水效果最好。采油井A17h井注水前无地层能量补充,流压下降明显,日产油量从最初的220 m3很快降至180 m3。部署注水井A18H井(与A17h井井距为510 m)后,初期日产油量达到260 m3,流压趋于稳定,平均日产油量维持在 200 m3(见图 10)。这表明采油井A17h井与注水井A18H井连通性好,注水受效好,为同一砂体。

图10 A17h井注水调整前后生产曲线

4 结论

1)北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组为扇三角洲前缘亚相沉积,进一步细分为辫流坝、辫状水道、河口坝、分支水道和席状砂等5种沉积微相类型。这些砂体在空间上发育6种成因叠置模式。

2)现代扇三角洲沉积特征可以为储层地质知识库的建立提供重要参考。山西省大同市恒山现代扇三角洲定量数据采集统计分析结果显示,其辫流坝长宽比为1.65~4.25,辫流坝与辫状水道宽度比为0.65~5.00,平均值为2.78。该数据为刻画实际地下地质体的平面与剖面展布范围提供了重要参考依据。

3)参考现代沉积考察和密井网资料分析建立的研究区扇三角洲地质知识库显示,辫状水道宽厚比为150~200,平均为 170;辫流坝宽厚比为 170~220,平均为190;分支水道宽厚比为180~230,平均为200;河口坝宽厚比为400~545,平均为470。

4)地质知识库中不同沉积微相砂体叠置模式和发育规模定量特征,可以为开发方案中井网井距的设计提供科学依据。