川南筠连地区煤层气地质特征与富集规律

2021-06-08王勃梁兴马斌侯伟赵洋何勇史鸣剑闫霞

王勃 ,梁兴 ,马斌 ,侯伟 ,赵洋 ,何勇 ,史鸣剑 ,闫霞

(1.应急管理部信息研究院,北京 100029;2.中国石油浙江油田分公司,浙江 杭州 310023;3.山西兰花煤层气有限公司,山西 晋城 048000;4.中石油煤层气有限责任公司,北京 100028;5.中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司,北京 100095;6.中国石油勘探开发研究院,河北 廊坊 065007)

我国煤层气资源丰富,并对煤层气也有了一定的研究及认识。南方高煤阶煤层气资源量为4.66×1012m3,其中川南黔北为 9.69×1011m3,占 21%,是我国高煤阶煤层气的重要组成部分[1-8]。但与我国第1个取得商业化开发的沁水盆地相比,它具有构造复杂、煤层单层厚度小、层数多、渗透率低、地应力大及煤层倾角大等成藏特点,被国内外视为煤层气勘探开发禁区。因此,现有相关高煤阶煤层气的研究多集中于沁水盆地和鄂尔多斯盆地[9],而对于川南地区的研究相对较少[10-13],亟需开展该区煤层气富集规律的研究,建立有利区评价参数体系。为此,笔者以川南筠连区块为研究对象,综合利用煤层气勘探开发资料,开展了研究区煤层气成藏地质特征及富集模式等研究,并优选了富集有利区,以期指导煤层气下步的勘探开发。

1 研究区地质特征

1.1 区域概况

研究区构造上位于上扬子准地台西缘的川南-黔北赋煤构造带[14](见图1)。该构造带断裂活动较为复杂,早古生代为隆起带,晚古生代因构造断裂活动下陷接受沉积,燕山运动开始抬升、剥蚀,部分煤层已剥蚀殆尽,形成现今的残余褶皱[15];其主要含煤地层为上二叠系龙潭组(P3l),纯煤总厚度平均11.31 m,含煤系数为13.41%,可采煤层总厚度平均8.79 m[16]。构造变形以NWW和近EW向为主,次为NE向构造[17]。川南地区主要分布着筠连、古叙、南广及芙蓉4个矿区。

图1 川南-黔北煤田地质略图(据邵龙义等[14],2013)

1.2 煤层倾角、层数、单层厚度

川南地区主要含煤层系为上二叠统龙潭组(宣威组),以陆相沉积为主。下部为陆相黏土岩、砂岩、泥岩夹煤线及煤层;上部为海陆交替相含煤沉积,共含煤层3~17 层(见图 2),单层厚度一般在 1~3 m,累计厚度多小于10 m,最大达12 m[18]。古叙矿区煤层倾角多在30°左右,仅少部分地区可达50°左右;芙蓉矿区珙长背斜两翼煤层倾角都较大,在 25°~80°,南翼较缓,仅 5°~14°;筠连矿区煤层倾角不大,落木柔背斜北翼大多在30°左右,南翼煤层倾角较大,达60°左右。

筠连区块煤层一般为简单/复杂结构的薄煤层和中厚煤层。YSL1等19口煤层气评价井及大量煤田钻孔数据表明,本区块含煤段厚度在19~42 m,揭露煤层为 C2,C3,C4,C7,C8,C9,研究 区内 C2,C3,C7,C8(亦 写 作C2+3+7+8)煤层普遍发育,局部发育C4,C9煤层。根据YSL1等14口评价井有效煤层厚度测井解释资料及33口煤田钻孔资料研判,C2+3+7+8煤层有效厚度介于4.00~12.20 m,平均为 6.54 m[18]。

1.3 含气性

研究区C2+3+7+8煤层含气量(指单位质量煤层含煤层气的体积)介于10.94~18.66 m3/t,呈现向斜核部富气的特点,高值区主要分布在中部井区(见图3)。依据等温吸附曲线与实际测试的含气量计算了该区煤层的吸附饱和度。结果表明:C2+3煤层兰氏体积(含气量)为25.69~28.04 m3/t,兰氏压力为 2.18~2.51 MPa,含气饱和度为81.80%~95.87%;C7+8煤层兰氏体积为27.63~34.08 m3/t,兰氏压力为 2.30~2.78 MPa,含气饱和度为70.43%~98.46%(见表 1)。

图3 川南筠连地区C2+3+7+8煤层含气量分布

表1 研究区主力煤层吸附饱和度测算

1.4 煤岩微裂隙及连通性、煤层渗透率

通过对研究区X2等9口井C2+3,C7+8煤层煤岩微观裂隙进行描述和分析,认为煤岩微裂隙较发育—发育,连通性以中等为主、少量为差或好。对X3井C7+8煤显微裂隙的统计结果表明:主次裂隙近直角相交,裂隙走向大体一致;主裂隙长度在0.01~2.20 cm,宽度在1~260 μm,密度为4.7~8.7条/cm;次裂隙长度在0.01~1.10 cm,宽度在 1~180 μm,密度为 3.3~7.3 条/cm。——表明裂隙发育,利于储层压裂改造。

X2等6口井C7+8煤层的注入/压降试井测试表明,渗透率为 0.02×10-3~0.76×10-3μm2(见表 2),平均为0.20×10-3μm2,与沁水盆地樊庄-郑庄区块对比,煤层渗透率相对较高,预测该区整体产气效果优于樊庄。

表2 筠连区块煤层试井分析数据

1.5 储层压力系数、临储比

储层压力系数直接反映了地层封闭性和地层能量的大小,系数越大,地层封闭性越强,地层能量越高,越利于煤层气吸附成藏,同时利于降压排采开发过程中煤层气产能的释放。研究区煤层压力为3.40~9.07 MPa,平均 5.80 MPa;压力梯度主要在 0.72~1.29 MPa/100 m,属常压—略超压储层[19-20]。从储层压力梯度与煤层产气量的相关性(见图4)来看,储层压力梯度大于0.90 MPa/100 m的井,产气量普遍高于1 000 m3/d。

图4 筠连区块储层压力梯度、临储比与产气量的相关性

临界解吸压力的大小不仅影响产气速率,还影响着产气半径的大小。根据渗流力学原理,直井开发的储层压力分布呈漏斗状,由于直井井筒附近泄流面积减小,渗流阻力增大,压降损失增多,因此,临界解吸压力越小,解吸范围越小,越不利于解吸产气[21]。即临储比越小,所需压降越大,导致压降面积越小,越不利于解吸产气。研究区临储比介于0.47~1.00,利于煤层气的解吸产出。从临储比与煤层产气量的相关性(见图4)可以看出,临储比大于0.70的井,单井产气量普遍高于1 000 m3/d。

2 煤层气富集规律与有利区优选

2.1 富集模式

前人针对主控因素对煤层气富集控制作用的研究主要体现在以下几个方面:一是认为回返抬升和后期演化控制着煤层气成藏过程,进而控制煤层气富集[22];二是从微观构造形态入手,认为构造较弱或未调整区有利于煤层气的富集[23];三是认为封盖层控制含气量,进而控制煤层气富集[24-28];四是认为封闭体系环境中无论是煤层气还是煤系气,都可以富集成藏[29];五是认为水动力滞流区煤层气易富集,并探讨了滞流区的富集效应[30-32],对水文指标进行定量化表征[33]。笔者通过对构造、沉积及水动力配置关系的分析,初步提出了煤层气富集的主控因素配置关系[34],并以前期成果为基础,对研究区主控因素系统进行解剖和论证,从而建立了宽缓向斜富集模式。

2.1.1 构造演化呈“L”形,气藏保存条件好

煤层气成藏演化过程控制着煤岩变质程度和生烃,进而控制着现今含气量的分布[22]。研究区的成藏过程可划分为4个阶段:第Ⅰ阶段,晚二叠世—印支沉降深埋期。煤层埋深持续增大,埋深达1 400 m后,抬升放缓,古地温为70°C,古地温梯度约为3°C/100 m,至晚三叠世末期,镜质组最大反射率达0.65%左右,发生第1次生烃,生烃量有限。第Ⅱ阶段,印支抬升期—燕山早期。受燕山运动影响,本区处于稳定—持续沉降阶段,煤层埋深达4 000 m左右,古地温增至90~180°C,煤层大量生烃,煤阶达到瘦煤和贫煤阶。第Ⅲ阶段,燕山中晚期。本区发生了第3次沉降—隆升变化,煤层埋深可达 5 000~5 500 m,古地温达 200~210 °C[35],煤化作用不断增强,煤阶达到无烟煤阶,煤层大量生烃。第Ⅳ阶段,喜山运动—第四系。受喜山运动影响,煤层发生整体褶皱回返,煤层气成藏演化过程曲线呈“L”形,后期未抬升至风化带(埋深200 m以浅)(见图5,其中不同颜色分别代表不同地质时期地层),保存条件好,C2+3+7+8煤层平均含气量大于12 m3/t。

图5 南筠连地区成藏演化(据朱志敏等[35],2010)

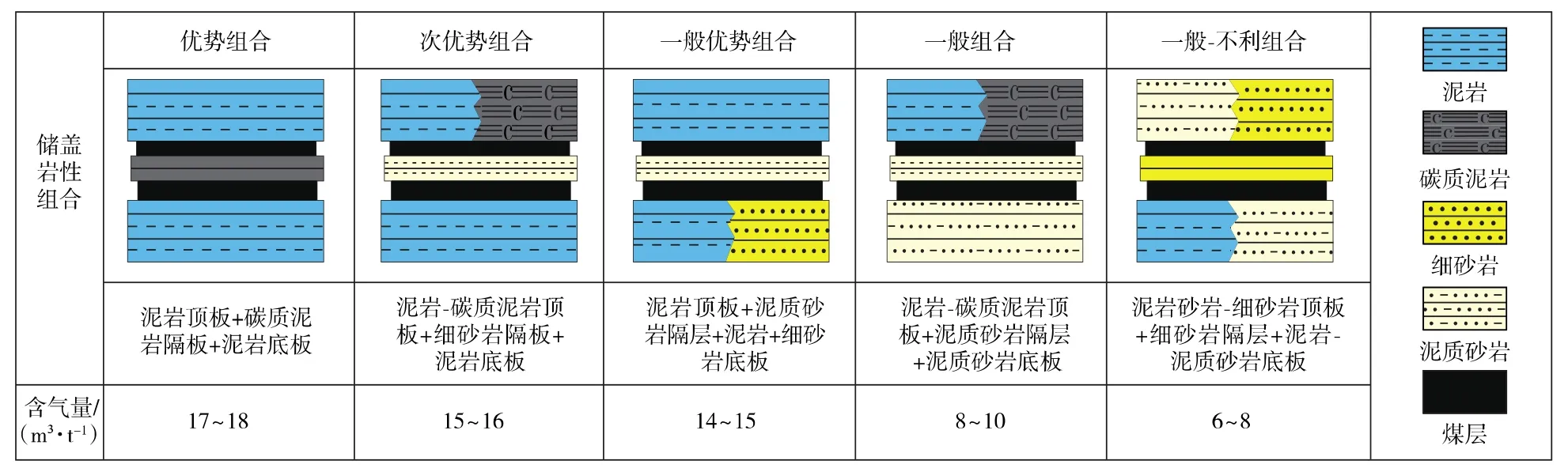

2.1.2 沉积相控制储盖岩性组合的分布

沉积相控制了煤层段岩性组合,其中潟湖-潮坪相、分流间湾相多发育泥岩顶板,封盖性强,利于煤层气富集[24]。研究区在潮坪相控制下,发育不同的储盖岩性组合,储盖组合与实测含气量之间存在明显的对应关系:X2-X3,X1-X9,X3-X13 井区 C7+8煤层直接顶底板岩性组合为泥岩-泥岩、(碳质)泥岩-泥岩、泥岩-细砂,C7+8煤层平均含气量多在14 m3/t以上;X4-X9,X7井区以北C7+8煤层直接顶底板岩性组合为(碳质)泥岩-泥质砂岩,为一般组合,C7+8煤层平均含气量多在10 m3/t以下;X4井区以南及X7井区以南C7+8煤层直接顶底板岩性为泥质(细)砂岩-泥岩/泥质砂岩发育区,为不利组合,C7+8煤层平均含气量多在8 m3/t以下(见图 3、图 6)。

图6 筠连区块C7+8煤层气储盖岩性组合与含气量关系图版

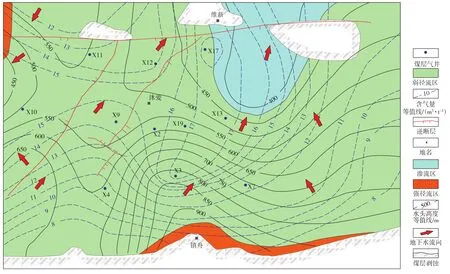

2.1.3 水动力承压-滞流区利于煤层气富集

基于笔者之前关于水文地质规律研究的思路及方法[32],利用研究区生产实践数据及煤层产出水测试化验数据,计算了等折算水位,划分了水型,并在平面上进行了水动力分区。从分区结果和实测含气量的综合评价图来看,川南筠连区块整体上位于地下水高势能的滞流-弱径流区,水型以NaHCO3型为主,水力梯度小,水动力运移缓慢,C7+8煤层平均含气量多在10 m3/t以上,仅在分布很有限的强径流区和补给区,C7+8煤层平均含气量低于8 m3/t(见图7)。

图7 筠连区块水动力分区与C7+8煤层含气量综合评价

2.1.4 宽缓向斜富气模式

依据上述理论分析,建立了宽缓向斜富气模式(见图8),该模式具有以下特征:

图8 宽缓向斜富气模式

1)发育断层少或发育少量逆断层,地层倾角相对较小(小于10°),处于势能均衡区,向斜核部具有储层压力梯度大(大于0.90 MPa/100 m)、煤层含气量大(大于16 m3/t)、含气饱和度高(大于85%)及渗透率高(大于 0.3×10-3μm2)等特点;2)为障壁海岸沉积体系,潮坪沉积相,区域性泥岩盖层发育,直接顶底板岩性多为泥岩;3)位于滞流-弱径流区域,地下水势能高,水动力运移缓慢,溶解作用弱,散失小,水型为NaHCO3型,水力梯度小。

2.2 有利区优选

依据煤层气富集模式和特点,建立了有利区的优选指标体系(见表3),并据此优选预测了川南地区筠连区块的沐爱向斜、罗场向斜、建武向斜等3个宽缓富气向斜区(见图9),为后期川南地区煤层气勘探开发提供了依据。

表3 有利区关键参数

图9 筠连区块水动力分区与C7+8煤层含气量综合评价

以沐爱向斜为例。该有利区核部地层倾角小于10°,两翼倾角变大,介于 15°~25°,发育 2 条逆断层;区域性泥岩封盖层发育,直接顶底板为岩性致密的泥岩或粉砂岩,储层压力梯度最大达1.19 MPa/100 m,形成了良好的封存条件。该区整体含气量较高,越靠近向斜核部,煤层含气量越高。以C7煤层为例,最高含气量可达 18.8 m3/t;C2,C3,C7,C8等 4 套煤层总厚度大于 7 m;煤层埋深适中,C8煤层埋深介于300~800 m。总之,该区成藏条件有利于煤层气的勘探开发。

3 结论

1)川南筠连区块煤层气具有“一小五高”的成藏特征,即煤层单层厚度小、含气量高、含气饱和度高、储层压力梯度高、临储比高、渗透率相对较高等,这些特征利于煤层气的解吸产出。

2)根据煤层气主控因素的配置关系,认为宽缓向斜是研究区煤层气富集的主要区域之一,是研究区煤层气勘探开发的主要方向之一。

3)预测了川南地区筠连区块的沐爱向斜、罗场向斜、建武向斜等3个富集有利目标区,为下步川南地区勘探部署提供了依据。