基于数据挖掘的《医宗必读》内科疾病用药规律分析

2021-06-07陈瑞杰王德龙赵芳陈薇乔卢爱妮季旭明

陈瑞杰 王德龙 赵芳 陈薇乔 卢爱妮 季旭明

浙江中医药大学基础医学院 杭州 310053

《医宗必读》由明末医家李中梓所著,是一本集理、法、方、药于一体,对内科常见疾病进行专门论述的综合性医书,也是李氏的主要代表作之一。全书共10卷,卷一为医论和图说,卷二为新著四言脉诀、脉法心参及色诊三篇,卷四为《本草徵要》,卷五为伤寒病,卷六至卷十论述了35种内科疾病。当代学者对《医宗必读》的研究多集中在医论和部分内科疾病,缺少对内科疾病所用方剂用药规律的探讨。因此,本研究运用文献整理和数据挖掘方法对《医宗必读》中35种内科疾病中的方剂及药物进行数据挖掘和分析,客观分析李氏的用药规律和学术思想,以期对现代临床用药提供借鉴。

1 资料和方法

1.1 方剂来源 以《医宗必读》为依据,选取35种内科疾病所用方剂。

1.2 方剂筛选

1.2.1 纳入标准 (1)服用方法为内服的方剂;(2)有明确药物、药量、标准方名记载的方剂。

1.2.2 排除标准 (1)无配伍意义的单方;(2)重复使用的方剂;(3)异名同药的方剂。

1.3 数据规范化处理 以《中国药典》2015版和《中药大辞典》第2版为规范,对方剂中药物的异名或者别名进行统一,例如“片脑”“龙脑”“生脑子”规范为“冰片”,“苦楝子”“金铃子”规范为“川楝子”,“芎藭”“抚芎”规范为“川芎”等。药物性味、归经、功效归类以《中药学》为规范。以《中医方剂大辞典》第2版为规范,对《医宗必读》相关方剂中的重复方、异名方等进行规范化处理,统一名称,剔除其中的重复、异名方剂;对于组成药物不同的方剂,则按不同方剂处理,如四生丸1、四生丸2是两首同名为四生丸而组成不同的方剂,故分开处理。

1.4 数据分析 将筛选出的方剂录入Excel表中,建立李中梓方药数据库,双人分别进行数据源核对。采用中医传承辅助平台软件(V2.5)的描述性分析方法对药物的使用频次、四气、五味和归经频次进行频次统计,采用Excel统计所有方剂中使用频次≥5的方剂,采用关联规则Apriori算法对常用药物组合和核心药物组合进行关联规则分析,并通过网络可视化方法加以展示[1]。

2 结果

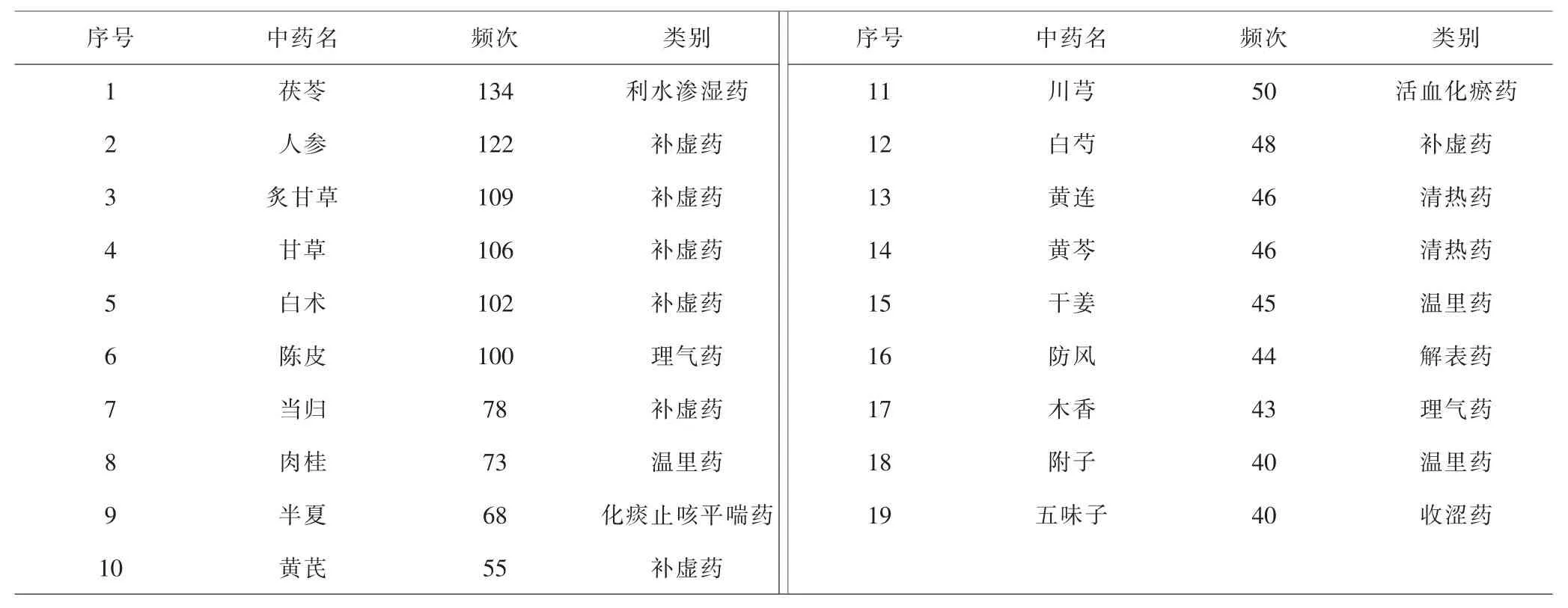

2.1 药物使用频次 共筛选出方剂450首,包含350味中药,药物使用频次≥40的具体药物及类别见表1。

表1 《医宗必读》内科疾病药物使用频次(≥40)Tab.1 Frequency of herb used for internal diseases in “Yizong Bidu”(≥40)

2.2 药物性味频次 对350味中药进行性味频次统计,结果显示李氏治疗内科疾病用药以温性 (1 312次)为主,其次为平性(640次);药味以辛味(1 372次)、苦味(1 361次)、甘味(1 302次)为主,其次是酸(230次)、淡(158次)等。见图1。

图1 《医宗必读》内科疾病药物性味频次Fig.1 Frequency of herb nature and taste used for internal diseases in “Yizong Bidu”

2.3 药物归经频次 对350味中药进行归经频次统计,结果显示李氏治疗内科疾病用药以归脾经(1 713次)为主。见图2。

图2 《医宗必读》内科疾病药物归经频次Fig.2 Frequency of herb meridian tropism used for internal diseases in “Yizong Bidu”

2.4 方剂使用频次 对450首方剂进行使用频次统计,使用频次≥5的方剂共16首。见表2。

表2 《医宗必读》内科疾病方剂使用频次(≥5)Tab.2 Frequency of prescriptions used for internal diseases in “Yizong Bidu”(≥5)

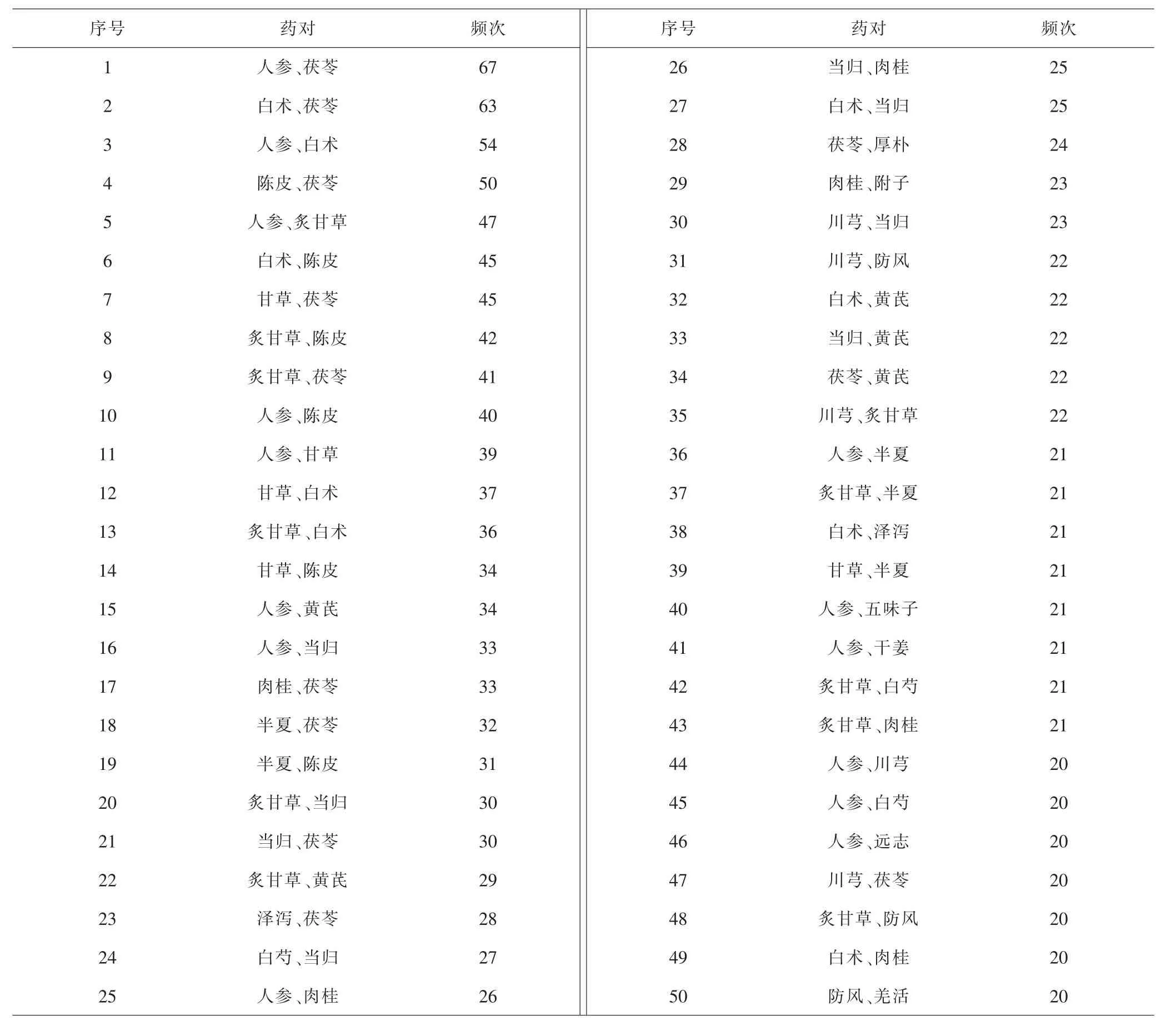

2.5 常用药对频次 基于关联规则,在软件的“组方规律”中设定参数支持度个数为15,置信度为0.9,选择“用药模式”,取得常用药对135个,其中使用频次在20次以上的药对共50个。见表3。

表3 《医宗必读》内科疾病常用药对使用频次(≥20)Tab.3 Frequency of herb pairs commonly used for internal diseases in “Yizong Bidu”(≥20)

2.6 核心用药组合 基于关联规则,在软件的“组方规律”中设定支持度分别为2%、5%和10%,置信度为0.9,选择“网络展示”。当支持度为2%,网络展示图显示,黄柏、杜仲、石菖蒲、苍术、茯神、大黄、炙甘草、芒硝、麦冬、青皮、五味子、牛膝、生地黄、人参、菟丝子、白术、茯苓、甘草、肉桂、陈皮等59味药与其他药物的关联较多;当支持度为5%,半夏、陈皮、甘草、白术、肉桂、附子、炙甘草、防风、茯苓、人参、泽泻、厚朴、黄芪、当归、川芎、白芍16味药与其他药物的关联较多;当支持度升高为10%时,网络展示图显示人参、陈皮、白术、茯苓、甘草、炙甘草6味药与其他药物的关联较多。见图3。

图3 《医宗必读》内科疾病关联规则分析网络展示图Fig.3 Network display of association rule analysis for internal diseases in “Yizong Bidu”

3 讨论

《医宗必读》是李中梓代表著作之一,由其“究心三十年而成”。书中的治泻九法、治癃闭七法、治风先治血、脾肾同治等治则,对于现代临床仍有一定的参考价值,后世著作如《张氏医通》《实用中医内科学》等均有引用[2],值得深入研究和学习。数据挖掘属于多学科交叉领域,融合了计算机、统计学、信息工程等多学科知识,目前已经广泛应用于中医药领域,尤其是在古代医家思想的传承研究中发挥了重要作用[3]。本研究采用描述性分析、关联规则Apriori算法、复杂网络化分析等数据挖掘方法,对《医宗必读》35种内科疾病所用方剂进行挖掘,并深入探讨方剂的配伍规律、关联规则、常用药对及核心组合,构建方-病证-药网络系统。通过多层次、全方位、网络化分析,探讨《医宗必读》内科疾病的方药应用特点,客观分析了李氏的用药规律和学术思想。

3.1 偏重温补,慎用攻伐 药物使用频次结果显示,李氏治疗内科疾病用药频次最高的前10味药分别为茯苓(134次)、人参(122次)、炙甘草(109次)、甘草(106次)、白术(102次)、陈皮(100次)、当归(78次)、肉桂(73次)、半夏(68次)、黄芪(55次),主要为补虚类、温里类药物。药物的性味频次结果显示,李氏治疗内科疾病多用温、平性药物,药味多为辛、苦、甘类。上述结果证实,李氏治疗内科疾病多从温补出发,这与其学术思想密不可分。李氏是温补学派的大家之一,而温补学派的形成受到了很多因素的影响,包括《内经》有关温补的学说、仲景学说、金元四大家学说等,这些理论均为温补学派的形成奠定了坚实的理论基础。元末明初部分医家承前遗风,保守成方,滥用寒凉攻伐,损人脾胃,克伐真阳,形成时弊,温补学派正是在这样的时代背景下应运崛起[4]。故针对气血关系,李氏[5]5提出“气血俱要,而补气在补血之先”,即以补气引导补血;针对阴阳关系,其认为“阴阳并需,而养阳在滋阴之上”[5]5,即以温阳催化滋阴,李氏这种观点在温补学派中颇有代表性[6]。故以此理论为基础,李氏临证用药善用辛温、苦温、甘温之品,立法用方用药着意于“火”,以温补助生发为主。

药物使用频次统计结果显示,温里类药物中肉桂的使用频次最高,为73次。肉桂,又名“桂心”“官桂”“辣桂”,味辛、甘、大热,具有补火助阳、引火归原、温经通脉、散寒止痛的功效。《本草征要》称之:“温中降气,扶脾之虚寒。坚筋骨、强阳道,乃助火之勋。”[7]《本草求真》谓其:“大补命门相火。”[8]虽然单味肉桂可发挥诸多作用,但是由于病情表现多较复杂,单味药物不足以解决所有的症状问题,所以多数医家临诊时都进行了配伍,并呈现了一定的配伍规律。除配伍温里药外,也常与补气、补阴、健脾药共同配合,以强化补火助阳之效[9]。

关联规则Apriori算法具有两个重要的属性:支持度P(X∪Y)和置信度P(Y│X)。支持度为在全部集合中,X药物和与Y药物同时出现的概率;置信度表示在X药物出现的情况下药物Y出现的概率,是一个条件概率[10]。基于关联规则,统计常用药对使用频次,肉桂常与干姜、附子、茯苓、白术、人参、炙甘草配伍使用。除肉桂-干姜外,其余药对使用频次均在20次以上,充分体现了李氏重视温补,善用肉桂配伍以增强补火助阳之效。李氏治疗积聚证创立新制阴阳攻积丸,处方中肉桂与干姜配伍,可温阳散寒、辅助正气。在现代中医治疗肿瘤的研究与实践中,众多医家合理应用温阳法治疗恶性肿瘤亦取得了不少的成果。楼丽华教授在乳腺癌的治疗中,提出“阳和布气”理论,具体治疗上以温补阳气在先,散布中气在中,滋阴在后[11]。李昭逸等[12]研究发现,沈敏鹤教授治疗胃癌用药性味主要以甘温为主。现代药理研究结果也显示,温阳药可以调节肿瘤微环境,可以抑制或杀灭肿瘤细胞,诱导肿瘤细胞分化、凋亡,抑制肿瘤细胞增殖、侵袭及转移[13-14]。

3.2 注重脾肾,尤重脾胃 方剂使用频次结果显示,李氏治疗内科疾病使用频次最高的前6位方剂分别为补中益气汤(15次)、六君子汤(9次)、理中汤(9次)、二陈汤(8次)、八味丸(7次)、六味丸(7次)。 其中补中益气汤、六君子汤为补益剂,理中汤为温里剂,二陈汤为祛痰剂,皆可补脾理脾;而八味丸、六味丸皆可补肾。《医宗必读·泄泻篇》医案:“姚岱芝,为大司寇,症见吐痰、泄泻、见食便作恶,伴面色萎黄,神情倦乏,良久不愈。诊之,口不能言,李氏用以补中益气汤除去当归,加肉附子一钱、豆蔻二钱、半夏二钱、炮姜一钱、人参四钱。服药四日泻即止,但痰仍然不减。李氏曰:‘肾虚水上泛为痰,非八味丸。’故应与补中益气共进。后饮食大进,痰亦止。”[5]219脾居中焦,主运化水湿,湿聚则为痰,肾虚不能制水,故水上泛为痰。上述医案中李氏见患者吐痰,因此以八味丸合补中益气汤加减,绝痰液来源,此为脾肾同治之大法[15]。上述方剂的应用及典型医案充分体现了李氏临证注重脾肾的学术思想。李氏生活在明末清初,其自幼体弱多病,屡试不中,于是弃仕从医,正值社会动荡,民不聊生,国家社稷根本动摇的时期[16]。李氏从国家的根本,联想到生命的根本,所以其在继承《内经》一些理论和前贤脾肾相关学说的基础上,在《医宗必读》中专设“肾为先天本脾为后天本论”篇,提出“治病必求于本。本之为言,根也,源也。世未有无源之流,无根之木……先天之本在肾,后天之本在脾”[5]4,并进行了详细阐释。李氏认为治病若能抓其根本,很多难治之症便会迎刃而解。李氏在临证论治中遵循“脾肾同治”的原则,后世医家对此也有很多继承应用[17]。

本研究中药物归经频次结果显示,李氏治疗内科疾病多使用归脾经的药物。使用频次排序前10的单味中药,都是归脾经或归脾、胃两经的药物,足以说明李氏临证重视脾胃。常用药物组合统计结果显示,人参-茯苓的使用频次最高,该药对在《医宗必读》内科35种病证中均有运用。关于人参-茯苓,前人有云“脾胃气弱,参苓必进”[18],两者配伍使用,不仅可增强益气健脾的功效,而且借茯苓利湿的功效,可以防止人参出现壅滞之弊,从而具有补而不滞、清补结合之妙。《医宗必读·痰饮篇》医案:“郡侯王敬如,患痰嗽,服清气化痰丸,渐至气促不能食,李氏曰:‘尔年高,脾土本已不足,故有是证,若服前丸,则脾土益虚矣。’于是予六君子汤,加益智仁一钱五分、煨姜三钱,十剂而痰清,然后以前方炼为蜜丸,约服一斤,饮食乃进。 ”[5]273

明清时期百家争鸣,与宋金元时期相比,各医家对脾胃学说进行了大量发挥与阐述,这也极大地丰富了脾胃学说的内涵[19],李氏的学术思想就是在这样一个大环境中逐渐丰富发展而自成体系。对于各家学说的争鸣,李氏认为不可偏执于某家,应博采众长,但也并不是全盘接受,而是以批判继承的学术态度在临床实践中知行合一,故李氏的思想不偏不倚,立论平正,临证时多能取得很好的效果[20]。李东垣在《脾胃论》中,针对内伤诸病的病因,有“脾胃之气已伤,然元气不能充,所以诸病由之所生”[21]的论述。李氏师承于李东垣,在其学术思想影响下,提出“胃气一败,百药难施”[5]5的观点。综上可见,李氏临证施治,注重脾肾,尤重脾胃。

3.3 异功散为核心基本方 基本方一般是指具有组方结构简明、药味配伍规范、临床疗效确切、药物用量或药物种类少等特点的一类方剂。通过合适的方法发现基本方,一直都是研究方剂结构和寻找新方的有效途径之一[22]。复杂网络技术中的无尺度网络是基于关联规则的一种描述复杂系统中各元素间关系的方法,通过提供网络化药物配伍图和不同程度关联频数的药物,能够较客观地发现处于核心地位的药物配伍[23]。本研究设定的参数中支持度分别为2%、5%、10%,置信度为0.9。当支持度为2%时,药物网络展示图比较全面地展示出《医宗必读》35种内科疾病药物的使用情况。当支持度升高为10%时,药物网络展示图清晰展示出《医宗必读》35种内科疾病使用药物的核心组合为人参、陈皮、白术、茯苓、甘草,而异功散正是由人参、陈皮、白术、茯苓、甘草所组成,故异功散为李氏治疗35种内科病症的基本方。异功散为北宋医家钱乙所创制,该方是在四君子汤基础之上加陈皮组合而成,遵循《内经》之法“甘温益胃”,寓意在于健运脾气、行气消滞,从而使全方补而不滞[24]。李氏在治疗内科病症中多处使用此方或在此方基础上加减,可见李氏临证重视调补脾胃。比如其在《医宗必读·痢疾篇》中述:“新积者,下之后而又生者也,或调或补,不可轻攻。旧积者,湿热食痰也,法当下之;因虚而痢者,虽旧积亦不可下,但用异功散,虚回而痢自止。”[5]211-212异功散中人参为君药,具有健脾养胃、甘温益气的功效,在全方中发挥主要作用;白术为臣药,苦温健脾燥湿,辅助君药加强行气作用;佐以茯苓健脾渗湿,陈皮芳香健脾和中;炙甘草为使药,调和方中诸药。全方共奏健脾益气、行气化滞的功效[25]。

4 结语

本研究采用文献整理和数据挖掘的方法对《医宗必读》内科疾病的用药规律进行了探讨,结果发现李氏治疗内科疾病的处方用药思想主要有三方面的特点:首先,李氏治疗内科疾病时重视温补,用药以辛温、苦温、甘温之品为主,反映了其“水火阴阳论”中“阴阳宜协调、尤以阳为重”的学术思想[5]5。其次,李氏临证注重脾肾,遵循脾肾同治原则,其认为治病若能抓住根本,难治之症便迎刃而解,反映了其“肾为先天本,脾为后天本”“先天后天并重”的学术思想[5]4。最后,李氏最常应用归脾经的药物和调脾理脾的方剂,用药以异功散为核心基本方,反映了其注重脾肾、尤重脾胃的学术思想。李氏对前人经验,既能兼收并蓄,又能扬长避短,对温补学说的发展作出了重要贡献。深入挖掘《医宗必读》内科疾病的用药特点和规律,能够为李氏学术思想的传承提供参考,对临床诊疗也具有一定的指导意义。