呼吸道传染病预防与控制探究

2021-06-02李瑶吴萍赵露薇

李瑶,吴萍,赵露薇

(1.沈阳市沈北新区疾病预防控制中心,辽宁 沈阳110121;2.沈阳市沈北新区疾病预防控制中心传染病防制科,辽宁 沈阳110121)

呼吸道传染病传染性强、传播范围广、传播速度快、有一定季节性,在世界范围内,居导致人类死亡的第四位。近年来,传染性非典型性肺炎、甲型H1N1流感、H5N1禽流感等突发呼吸道传染病均严重威胁人们的身体健康。呼吸道传染病病原体较复杂,可为细菌、病毒、支原体、衣原体等,增加控制难度,且该病与人口、自然、社会环境密切相关,虽然人群普遍易感,但有一定特征[1-3]。分析其表现特点,探索致病因素,对采取针对性预防措施控制其流行具有重要意义。本研究对本市各级医疗单位上报的呼吸道传染病患者527例的流行病学资料进行分析,并探讨其预防与控制对策,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年3月至2019年12月各级医疗单位上报的呼吸道传染病患者527例作为研究对象,其中男291例(55.22%),女236例(44.78%);年龄2~74岁,平均(33.29±6.82)岁;临床表现,发热473例(89.75%),咳嗽402例(76.28%),喘憋94例(17.84%)、胃肠道症状88例(16.70%),低氧血症患者11例(2.09%)。

1.2 方法 数据来源于国家传染病报告信息管理系统,收集患者流行病学资料,包括呼吸道传染病流行性感冒、肺结核、流行性腮腺炎、麻疹、风疹、猩红热、百日咳。

1.3 观察指标 分析呼吸道传染病的类型、患者职业分布及季节分布。

1.4 统计学方法 采用Excel 2007对数据进行处理,计数资料采用[n(%)]表示。

2 结果

2.1 呼吸道传染病类型527例患者中,流行性感冒272例(51.61%),肺结核107例(20.30%),流行性腮腺炎72例(13.66%),麻疹31例(5.88%),风疹23例(4.36%),猩红热14例(2.66%),百日咳8例(1.52%)。

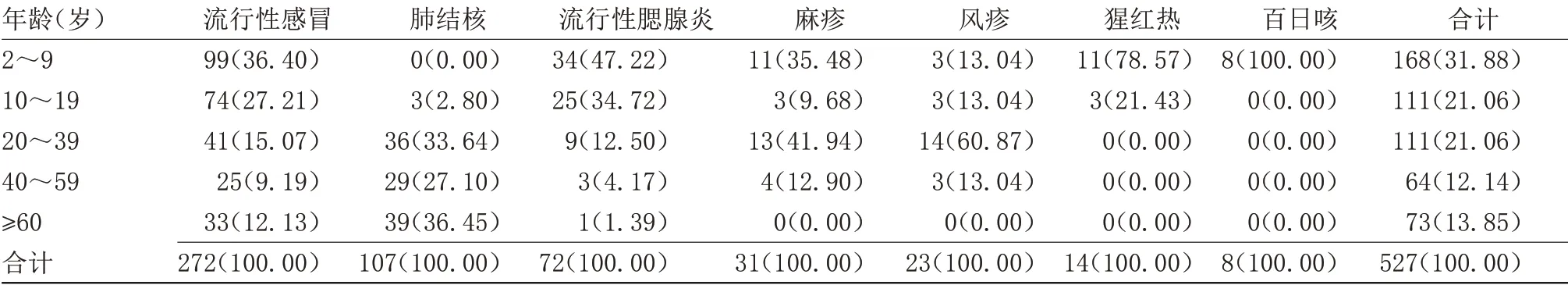

流行性感冒患者以≤19岁占比较多,占63.61%;肺结核以≥20岁较多,流行性腮腺炎以≤19岁居多,占81.94%,麻疹、风疹以20~39岁居多,猩红热、百日咳在<10岁小儿,见表1。

表1 呼吸道传染病患者年龄分析[n(%)]

2.2 职业分布527例中,流行性感冒在学龄前儿童、学生占比最高,分别占28.31%、22.43%;肺结核以农民占比较多,占42.99%;流行性腮腺炎以学龄前儿童、学生占比较多,分别占43.06%、40.28%;麻疹以学龄前儿童占比较多,占35.48%;风疹以职员占比较多,占47.83%;猩红热以学生占比较多,占64.29%,见表2。

2.3 季节分布527例流行性感冒中,春季(3~5月)113例(21.44%),夏季(6~8月)65例(12.33%),秋季(9~11月)68例(12.90%),冬季(12~2月)281例(53.32%),其中冬季占比最高。

3 讨论

3.1 呼吸道传染病流行特征分析 呼吸道传染病病原体包括细菌、病毒、支原体、衣原体等,也可能是混合感染。其中病毒易导致上呼吸道感染,下呼吸道感染的病原体多为病毒与细菌混合感染。近年来,流动人口的增加、病原体变异、生态环境变化等因素的影响,病毒活性增加,使呼吸道疾病的传染率也增加[1]。呼吸道传染病不仅病原体较多,传染源也较复杂,主要传染源多为呼吸道传染病患者,其次是健康带菌人群和隐性感染病患,飞禽类也可携带多种细菌、病毒,导致人类感染。呼吸道传染病的主要传播途径为飞沫、尘埃、气溶胶等空气传播,如肺结核、麻疹、猩红热等。飞沫传播只有在近距离接触传染源(<1 m)时才被传染,气溶胶是病毒、细菌通过空气传播的主要途径。另外,接触被传染源的排泄物或分泌物污染的物品也可导致传播,因此,在呼吸道传染病的预防和控制中,除做好呼吸道隔离外,还应做好手消毒。

表2 呼吸道传染病患者职业分布分析[n(%)]

呼吸道传染病虽然人群普遍易感,但仍有一定的人群特征。本研究中,男性占55.22%,女性占44.78%,男性高于女性,可能与男性参加社会活动多,更易发生人群聚集,接触病原微生物的几率大,因此,也更易发生感染。本研究结果表明,职业分布以职业学龄前儿童、学生居多,分别占25.43%、20.87%,儿童、学生均为弱势群体,其先天性免疫能力衰退,而特异性免疫功能尚未完全建立或尚不完善,加之自我防护意识不强,易成为呼吸道传染病的高发人群。学校人口密度高,环境相对封闭,一旦出现1例感染患者,即易迅速传播,患者数大幅度增加,且可能导致相同疾病常年持续不断的出现,甚至导致新病原体出现[2-5]。

季节分布以冬、春季居多,分别占53.32%、21.44%。冬春季为呼吸道传染病的高发季节。该时间段天气寒冷,且空气质量较差,而紧闭的门窗使室内空气不流动,导致病原微生物浓度增加;同时,寒冷的空气使鼻腔黏膜血管收缩,引起人体对呼吸道病原体的抵抗力下降。

本研究中,常见的呼吸道传染病包括流行性感冒、肺结核、流行性腮腺炎、麻疹、风疹、猩红热、百日咳。不同呼吸道传染病疾病有一定共性,但又各有其特点。①流行性感冒,本研究中,流行性感冒发生率最高,占51.61%,除上述因素外,人们对流感危害认识的提高、流感病毒快检的应用等也具有重要原因[3]。流行性感冒由流感病毒导致,其根据病毒核蛋白和基质蛋白抗原主要分为甲、乙、丙、丁4种类型。流感病毒传染性、变异性强、死亡率高,可长期存在,易引起世界性大流行。其传播途径包括飞沫、口、鼻腔、眼睛等黏膜,或接触被病毒污染的物品。人群普遍易感,但以幼儿、中小学生为主要易感人群,冬春季好发。易感人群可接种流感疫苗。其诊断可通过临床表现、病原体检测确诊,也可结合流行病史、影像学等综合判断。②肺结核:肺结核的病原体为结核杆菌,本研究中,其发生率居第二位,占20.30%,近年来,尽管诸多控制策略的实施使其发病率大大降低,但目前其是我国乙类呼吸道传染病中流行最严重的疾病。本研究中,肺结核在青壮年农民中发病率较高,与相关报道相似[4]。该年龄段农业劳动者从事较重体力活动,生活环境相对较差,是结核病的易感群体。老年人常合并慢性疾病、生理功能衰退、身体抵抗力差,加之健康知识不足,也易增加结核病的发生几率。家务及待业人员的发生率也较高,可能与其工作不稳定、防病知识不足、卫生意识缺乏等有关。③流行性腮腺炎:病原体为腮腺炎病毒,患者和病毒携带者均可作为传染源,以飞沫、接触、垂直传播,易感人群为1~15岁儿童,感染后可获得持久免疫力。该病有明显季节性,以冬春季发病率较高。该病传染性极强,与患者接触2~3周就可发病。接种疫苗可有效降低流腮感染率。潜伏期14~25 d。④麻疹:麻疹是由麻疹病毒引起。我国由于免疫规划策略的实施,麻疹的发病率已明显下降。本研究中,麻疹仅占5.88%,患者以2~9、20~39岁年龄段居多,分别占41.94%、35.48%。职业以学龄前儿童、职员、离退休人员多见。传染源为麻疹患者,经飞沫或直接接触传播,潜伏期一般为14 d,病愈后有持久免疫力,疾病早期见发热、咳嗽、口腔内白点等,随着疾病进展,出现面部、全身皮肤斑丘疹,严重者可危及呼吸、神经、消化系统,导致严重后果。⑤风疹:风疹是由风疹病毒引起,临床表现为低热、皮疹、淋巴结肿大等,并可导致天性风疹综合征,影响优生优育。本研究中,风疹的发病人群以20~39岁居多,占60.87%,与相关报道相似[5]。与该部分人群出生时风疹疫苗尚未纳入计划免疫管理,接种率不高相关。⑥猩红热:由A组β型溶血性链球菌引起,5~15岁儿童多发,本研究中9例患者均为儿童。该病主要经空气飞沫传播,传染期1~7 d,易在托幼机构、中小学校造成聚集性发病,临床以发热、咽峡炎、全身鲜红色细小皮疹为主要表现,目前尚无有效的疫苗预防[6-9]。

3.2 呼吸道传染病的预防控制措施

3.2.1 完善预警监测网络 预警监测是应对危机的第一道防线,对呼吸道传染病防控有着至关重要的作用。应完善呼吸道传染病预警监测信息系统及高效、快捷的信息报告制度,为疫情防控提供全天候的信息。首先针对各种呼吸道传染病建立不同预警指标体系,一旦超过预警范围,应立即上报疫情,及时开展应急响应工作。其次是完善呼吸道传染病监测检验系统,建立相关病毒数据库,并及时更新,以方便掌握病毒信息,为制定治疗方案提供依据;另一方面,一旦发生新型呼吸道传染病,可利用数据库对疾病病毒分析匹配,并掌握病毒演变、变异的规律。最后,应对医疗、幼托、养老等机构开展重点监测。该类机构人群多抵抗力较低,是呼吸道传染病的易感人群。应加强对该类机构的监测,定期消毒,并遵循上报制度。

3.2.2 完善部门协作机制 呼吸道传染病预防控制工作不单是疾控部门的工作,而是涉及医疗、教育、食品药物监督、生育、商旅、出入境检验检疫、农林等多部门、跨区域协作。应建立多部门协作平台,统筹突发呼吸道传染病防控的信息,一旦爆发疫情,应及时整合各类应急资源,快速启动多部门联动机制。由政府主导,承担管理职责。一旦发生疫情,各部门应各负其责,如疾控中心需及时整理信息,为政府相关决策提供根据。医疗部门快速制定控制传染渠道的方案,实施针对性干预措施。

3.2.3 完善宣传教育体制 呼吸道传染病的防控需要全社会、公众的配合。应利用宣传册、电视、报纸、官方网站、公共场所滚动屏等各种渠道向公众宣传相关知识,提高公众的危机意识、健康意识和自我防范意识,使其掌握一般防护措施,如戴质量合格的口罩,是针对空气、飞沫传播的最主要措施;经常室内通风,保持室内空气流通,以降低室内致病微生物的浓度;勤洗手,避免手触摸被污染的物体后摸自己的眼睛、口鼻;养成良好的卫生习惯;多喝水,保持均衡饮食;坚持体育锻炼;养成规律的生活习惯。发挥多部门的作用,对学校、幼托机构、养老院、社区等开展有针对性的宣传教育工作,并指导其掌握简单的救助技能。

3.2.4 实施有效隔离 传染病患者是呼吸道传染病的最主要传染源,鼓励患者及时就医,一旦确诊,应实施有效的隔离,并给予针对性治疗方案。完善发热门诊、隔离病房的设置管理,确诊和疑似患者分开安置,确诊者同室安置,疑似患者单间隔离,以保障患者安全。病房区域划分无污染区、清洁区、污染区等,设置好隔离带,杜绝医源性感染的发生。根据监测信息确定密切接触者,并进行适当的隔离观察。

3.2.5 疫苗接种和药物预防 维持高水平的疫苗接种率和及时接种率是控制呼吸道传染病的有效策略。应鼓励、动员高危人群加强疫苗接种,同时继续加强免疫管理,强化入托、入学验证工作,提高儿童、学生疫苗接种率。加强新发呼吸道传染病的疫苗开发。在呼吸道传染病疫情暴发时,可通过一定的药物预防。尤其发挥中药在呼吸道传染病中预防控制中的作用[10]。

综上所述,不同呼吸道传染病有不同的特点,但也有共性,应通过建立预警机制、完善多部门合作平台、病原体监测、强化疫苗接种、针对性宣传教育等进行预防控制,做到早发现、早诊断、早治疗,以有效防控呼吸道传染病。