300例肺结核病患者抗结核药物不良反应的调查分析

2021-06-02周玲玲

周玲玲

(本溪市疾病预防控制中心结核病防治科,辽宁 本溪117000)

肺结核病是一种常见的慢性感染性疾病,全球每年新增的肺结核患病者为800~1 000万例次,该病早期症状并不典型,一般表现为盗汗、低热、乏力等,若未得到有效治疗,随着病情进展可并发肺源性心脏病,威胁患者生命安全[1]。肺结核的发病机制较复杂,其病原菌为结核分枝杆菌,目前临床上针对该病多给予抗结核药物治疗,虽能有效抑制分枝菌酸的合成,缩短传染期,降低死亡率,但长期用药易产生耐药性,并引发不良反应,严重影响治疗进程和效果[2]。随着制药技术的不断成熟,抗结核药物的种类也越来越多,导致抗结核药物不良反应也日益增加,因此,如何有效降低抗结核药物不良反应发生,促使患者尽快康复已成为临床关注的重点[3]。本研究对本市某结核定点医院2019年1月至2019年12月收治的300例肺结核患者的抗结核药物不良反应发生情况进行调查,旨在为抗结核药物的合理应用提供参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取本市某结核定点医院2019年1月至2019年12月接收的300例肺结核患者为研究对象,其中男154例,女146例;年龄28~89岁,平均(65.28±5.42)岁;病程4个月~7年,平均(3.14±1.21)年;痰涂片诊断为阳性41例,阴性259例。

纳入标准:符合《肺结核基层诊疗指南(2018年)》[4]中的疾病诊断标准;经实验室检查及胸部X线检查确诊;接受抗结核药物治疗;临床资料完整;凝血功能正常;对本研究知情同意,并签署知情同意书。排除标准:其他肺部疾病者;免疫系统疾病者;严重过敏体质者;治疗期间应用免疫抑制剂者;恶性肿瘤者;严重器官衰竭者;严重认知障碍者。

1.2 方法 所有患者均采用抗结核四联复合药剂进行强化治疗,口服乙胺吡嗪利福异烟片Ⅱ(沈阳红旗制药有限公司,国药准字H20051903),每片含150 mg利福平+75 mg异烟肼+275 mg盐酸乙胺丁醇+400 mg吡嗪酰胺,每天3次,每次1片,于饭前1 h服用,持续治疗2个月。

1.3 观察指标 观察300例患者抗结核药物不良反应发生率,评价标准参《药品不良反应报告和监测管理办法》(卫生部令81号)。观察抗结核药物不良反应的严重程度,评价标准参照《抗结核药品不良反应诊疗手册》,轻度:仅有轻微的不适反应,对机体造成的损害较轻,不影响后续治疗;中度:不适反应相对严重,对机体造成一定损害,对后续治疗造成影响,需接受针对性治疗;重度:不适反应较严重,对机体造成严重的损伤,甚至威胁患者生命[5]。观察抗结核药物不良反应的发生与年龄、性别关系,并分析不良反应涉及的系统或器官与临床表现。

2 结果

2.1 300 例患者抗结核药物不良反应发生情况300例患者发生抗结核药物不良反应76例,发生率为25.33%,其中轻度、中度及重度不良反应分别为51例(67.11%)、20例(26.32%)及5例(6.58%)。

2.2 抗结核药物不良反应与年龄、性别的关系76例不良反应报告中男性40例(52.63%),女性36例(47.37%),不同性别患者不良反应发生率比较差异无统计学意义;年龄≥61岁的患者最多,占比48.68%,其次为51~60岁的患者,占比26.32%,见表1。

表1 抗肿瘤药物不良反应与年龄、性别的关系

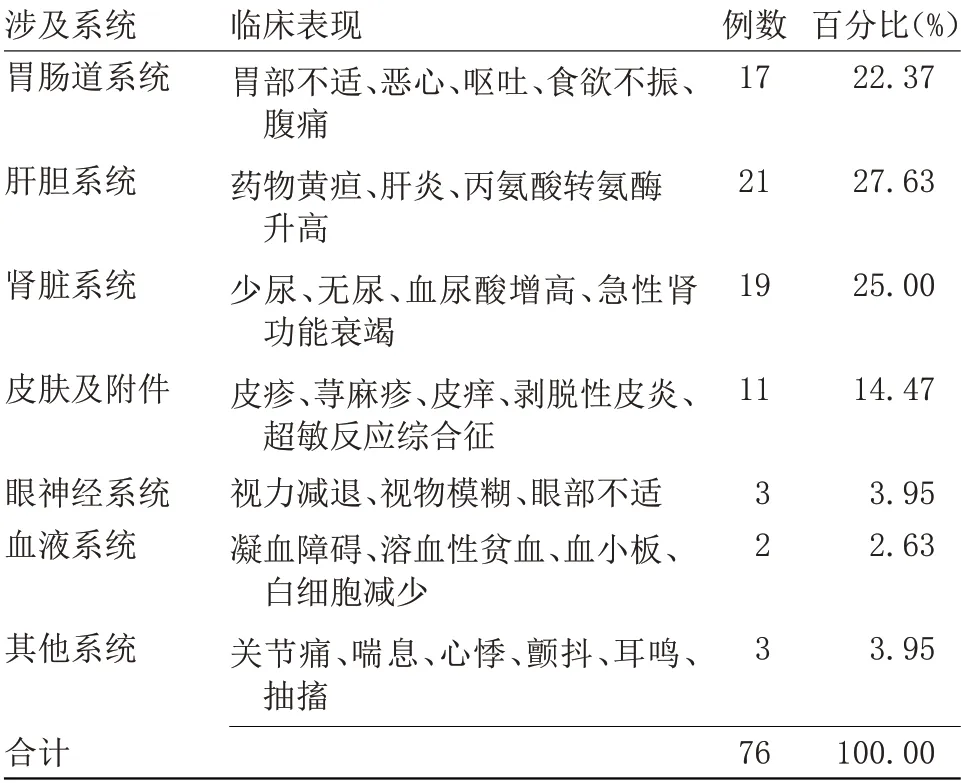

2.3 抗结核药物不良反应涉及系统及临床表现 不良反应涉及全身多个系统,其中排名前三的系统依次为肝胆系统、肾脏系统及胃肠道系统,占比分别为27.63%、25.00%、22.37%,见表2。

表2 抗结核药物不良反应涉及的系统及临床表现

3 讨论

3.1 抗结核药物不良反应的发生情况分析 随着全球环境污染的加剧,结核病的发病率日益上升,且日趋年轻化,该病属于慢性消耗性疾病,可累及全身多个组织与器官,以肺部结核感染最常见,病情复杂,迁延不愈,是全球主要的致命性传染病之一,因此,肺结核的防治工作十分严峻[6-7]。抗结核药物是目前临床上用以治疗肺结核的主要方式,虽能发挥较强的杀菌效果,有效控制病情发展,但其用药期间的不良反应对机体损害较大,严重时甚至会造成患者死亡[2]。王国杰等[8]对50例肺结核患者的抗结核药物不良反应发生情况进行调查,结果显示,50例患者发生抗结核药物不良反应18例,共计68人次,其中45人次不良反应发生后依然维持原治疗方案,20人次不良反应发生后酌情更换或调整治疗方案,仅有3人次因不良反应较严重而终止治疗。本研究结果显示,300例患者抗结核药物不良反应的发生率为25.33%,其中轻度、中度及重度不良反应分别为51例(67.11%)、20例(26.32%)及5例(6.58%),根据不良反应的严重程度采取相应措施,最后仅有1例患者由于不良反应较严重而终止治疗。提示,尽管肺结核患者抗结核药物不良反应的发生风险较高,但只要加强不良反应监测,积极采取相应补救措施,合理调整用药方案,能有效降低不良反应的危害,避免治疗终止。

3.2 抗结核药物不良反应的发生与年龄密切相关 本研究中,肺结核患者抗结核药物不良反应的发生与性别无明显相关性,但与年龄具有一定的关系,≥61岁患者最多,占比48.68%,其次为51~60岁的患者,占比26.32%,表明随着年龄增加不良反应越严重,这与李达等[9]调查相符。原因可能为随着年龄的增加,机体排泄功能逐渐降低,药物的代谢能力逐渐减弱,因此,极易导致药物堆积在体内而不易排出,从而加重不良反应,且相较于年轻人,老年人的肝脏血流量明显减少,发生肝肾损害的风险更高。此外,老年患者一般基础疾病较多,联合用药种类较多,极易引发药物协同与拮抗作用,致使不良反应的发生风险进一步上升。因此,临床用药时对高龄患者需给予重点观察,密切监测其用药不良反应情况,酌情调整用药方案。

3.3 抗结核药物不良反应可累及全身多个系统或器官 抗结核药物不良反应可累及全身多个系统或器官,刘春玲等[10]对重庆市公共卫生医疗救治中心上报的61例抗结核药物不良反应报告进行分析发现,61例不良反应报告中涉及的系统或器官最多的为皮肤及其附件,占比50.82%,其次为全身性反应,占比19.67%,胃肠道反应仅占4.92%。本研究显示,76例抗结核药物不良反应涉及最多的前三系统依次为肝胆系统、肾脏系统及胃肠道系统,占比分别为27.63%、25.00%、22.37%。这可能与本组患者所使用的抗结核四联复合药剂中的有效成分利福平、异烟肼和吡嗪酰胺均具有较强的肝肾毒性作用相关,而联合用药又会进一步加重毒性反应,造成转氨酶水平上升,尿酸排出受抑制,进而加重肝肾受损程度,因此,患者在用药期间需密切监测肝肾功能相关指标变化,若肝肾系统反应较严重,需及时给予保肝、解毒降酶、嘌呤醇或丙磺舒等治疗,以减轻肝肾损伤程度[11]。此外,四联复合药剂中的有效成分吡嗪酰胺易对胃肠道具有明显刺激,极易引发恶心呕吐等胃肠道不适反应,但其症状通常较轻,一般无需停药。

综上所述,肺结核病患者抗结核药物不良反应的发生率较高,且危害较大,可侵犯全身多个系统,严重损害患者健康,需引起临床足够重视,及时采取有效防范措施,以便将不良反应危害降至最低,最大限度保证患者的用药安全。