水平肌加强减弱术联合下斜肌切断减弱术治疗小儿斜视的临床价值探究

2021-06-02姜伟萍邵磊王红

姜伟萍,邵磊,王红

(枣庄矿业集团中心医院眼科,山东 枣庄277000)

斜视是指双眼无法在同一时间内注视同一目标,该症又可分为麻痹性斜视、共同性斜视2种类型[1]。斜视大多数发生在幼儿时期,斜视患者由于其眼位不正,在注视目标时,其目标影像会落在中心凹处外,造成视物时出现复视[2]。而影像受到抑制时,则会丧失双眼的单一视功能及立体感,导致视力发育不良,最终造成弱视[3]。水平肌加强减弱术是临床治疗小儿斜视较常用的手段,具有一定的疗效,但患者在术后视功能恢复不明显。下斜肌切断减弱术分为部分切除、切断和后徙术3种,可通过降低下斜肌的外旋和上转功能升高患者的外斜视度、降低外斜视度。有研究发现[4],水平肌加强减弱术与下斜肌切断减弱术联合治疗小儿斜视患者的临床效果显著,能明显改善患者的斜视度。基于此,回顾性分析本院2016年9月至2019年11月收治的150例小儿斜视患儿的临床资料,探究水平肌加强减弱术联合下斜肌切断减弱术治疗小儿斜视的临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析本院2016年9月至2019年11月收治的150例小儿斜视患儿的临床资料,根据不同治疗方式分为两组,每组75例。对照组男40例,女35例;年龄3~13岁,平均年龄(7.15±2.14)岁;疾病类型:内斜视27例,外斜视25例,垂直性斜视23例。观察组男38例,女37例;年龄3~12岁,平均年龄(7.01±2.04)岁;疾病类型:内斜视26例,外斜视28例,垂直性斜视21例。两组患儿临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。所有患儿家属均对本研究知情同意,并自愿签署知情同意书。本研究已通过医院伦理委员会审核批准。

1.2 诊断标准 反复将同1个目标物体看成2个影像,并伴有头晕、恶心等症状;眼球向某个或各个方向转动受到限制;常喜欢歪头看事物,伴有斜颈、眯眼、畏光等。内斜视:偏斜角度大,伴有高度近视或调节内聚力和调节比率异常;外斜视:在阳光下会表现出外斜的眼位,在过于强烈的太阳光下常紧闭单眼,双眼屈光度<2.0 D;上下斜视:眼位向上或向下偏斜,并伴有头部歪斜。

1.3 纳入及排除标准 纳入标准:符合上述斜视的诊断标准;年龄3~13岁;首次手术;无手术禁忌证,耐受性好。排除标准:伴有双眼弱视者;其他器官发育异常、眼部疾病者;合并有上呼吸道感染、神经系统疾病、免疫系统疾病者。

1.4 方法 术前准备:常规进行屈光和视力检查,并检查患者的眼底、眼前节、外眼等情况;采用三棱镜结合交替遮盖法检查患者的第一眼位看距离6 cm和看距离33 cm斜视度,并检查眼球向下转25°、向下转25°后看距离33 cm的斜视度。对照组患者采用水平肌加强减弱术,给予<8岁的患儿全身麻醉,给予>8岁的患儿局部麻醉,并取仰卧位;选取颞下象限球穹窿部(距离眼角缘9 mm处)于眼角缘平行处,做切口3 cm,然后依次分离结膜下组织,促使涡状静脉彻底暴露,最后沿眼部内外直肌行套圈式缝合。

观察组患者对照组基础上加用斜肌切断减弱术治疗,方法:给予<8岁的患儿全身麻醉,给予≥8岁的患儿局部麻醉,并取仰卧位;选取颞下象限球穹窿部(距离眼角缘9 mm处)于眼角缘平行处,做切口3 cm,然后依次分离结膜下组织,暴露涡状静脉。在下直肌、外直肌做切口(距角膜缘8 mm处切口10 mm),分离组织,暴露下斜肌,打开筋膜后,用器械小勾勾住下斜肌肌束,并分离筋膜,再采用血管钳夹下斜肌,在近鼻缘处切断肌束后,烧灼止血;在下直肌肢端处采用套圈进行缝合,距离终端处则将其剪断;最后,再采用套圈式手法缝合。

1.5 观察指标 比较两组术后3个月治疗总有效率,评定标准:治愈,患儿向上转动、向下转动25°,水平斜视度<15°;显效,患儿向上转动、向下转动25°,水平斜视度保持15°~18°;有效,患儿向上转动、向下转动25°,水平斜视度保持19°~20°;无效,患儿向上转动、向下转动25°,水平斜视度>20°。总有效率=(治愈+显效+有效)/总例数×100%。比较两组术前和术后3个月的5 m斜视度,包括水平斜视度、垂直斜视度。

1.6 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,比较采用t检验,计数资料用[n(%)]表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组术后3个月治疗总有效率比较 术后3个月,观察组治疗总有效率(97.33%)高于对照组(89.33%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗总有效率比较[n(%)]

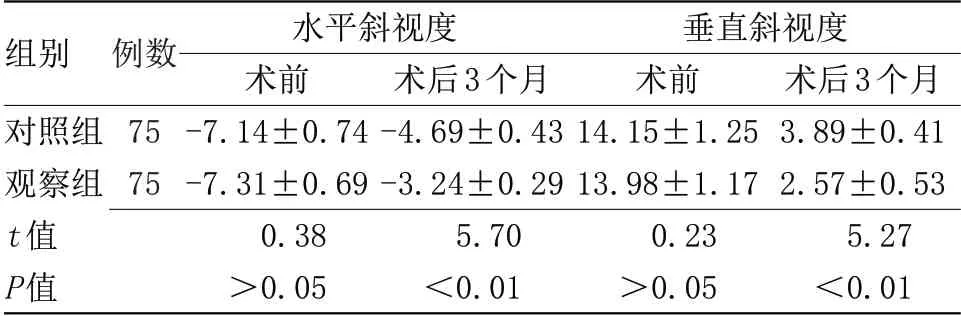

2.2 两组术前和术后3个月5 m斜视度比较 术前,两组水平斜视度、垂直斜视度比较差异无统计学意义;术后3个月,观察组水平斜视度、垂直斜视度均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组5 m斜视度比较(±s,°)

表2 两组5 m斜视度比较(±s,°)

组别对照组观察组t值P值例数75 75水平斜视度术前-7.14±0.74-7.31±0.69 0.38>0.05术后3个月-4.69±0.43-3.24±0.29 5.70<0.01垂直斜视度术前14.15±1.25 13.98±1.17 0.23>0.05术后3个月3.89±0.41 2.57±0.53 5.27<0.01

3 讨论

斜视在临床中是一种较常见的眼科疾病,是指眼球的运动和位置出现异常后引起眼部视轴分离[5]。斜视患者在临床中可按照其有无眼外肌功能障碍分为麻痹性斜视以及共同性斜视2大类。共同性斜视又称为共转性斜视,该类型表现为眼外肌功能正常、眼球无运动障碍,但出现眼部视轴分离;麻痹性斜视又可称为非共转性斜视,是一种眼外肌本身存在功能障碍或神经传导异常导致眼外肌麻痹,从而出现眼部视轴分离,同时,患眼又伴有眼球运动障碍[6]。在确定患者是麻痹性斜视或共同性斜视后,便可按照眼位偏斜的方向分为内斜视、外斜视以及垂直性斜视[7]。由于眼球的眼外肌过多,且在视物时需多个眼外肌参与协调运动,因此,需先详细了解眼球眼外肌的附着位置,即外内直肌、上下直肌以及上下斜肌。其中内外直肌主要支配眼球水平运动,而上下直肌和上下斜肌两组不仅能协助眼球的垂直运动,还具有支配眼球内外转动,使眼球对各个方向均能定向注视[8]。

小儿斜视是指患儿的双眼不能在同一时间注视同一目标,该病的产生并不是由于患儿的视网膜琥珀晶状体出现障碍,而是由于眼球的眼外肌出现障碍而导致,包括上下斜肌功能亢进、垂直肌功能异常、水平肌肌力亢进等[9]。临床实践表明[10],上下斜肌功能亢进是引起小儿斜视的最主要原因,因此,小儿斜视患儿临床表现通常伴随上下斜肌功能亢进。治疗小儿斜视时所采用的正位视觉训练、戴眼镜、短时遮盖等方式均为非手术手段,其能促进患者的视觉发育以及矫正出现偏斜的眼位,但非手术手段起效较缓慢,而手术治疗则能迅速发挥治疗作用。水平肌加强减弱术是一种以纠正患者眼球位置以及偏斜眼位的方式,能改善眼部外观,从而重建视功能。下斜肌切断减弱术是治疗上下斜肌功能亢进较为重要的治疗方法,该术对于改善或消除垂直的非共同性具有良好的效果,但单一的治疗手段,对于治疗小儿斜视的效果不理想。

本研究结果发现,术后3个月,观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05);提示,水平肌加强减弱术与下斜肌切断减弱术联合治疗小儿斜视患儿的临床效果显著。下斜肌切断减弱术先分离筋膜和眼球筋膜鞘,再将筋膜打开,这有利于保护邻近的血管组织,可有效避免出现出血、眼眶脂肪推脱等现象,再通过观察肌束有无残留,确保下斜肌功能亢进完全丧失,保证治疗效果[11]。下斜肌切断减弱术与水平肌加强减弱术联合治疗,能有效地提高治疗效果,促进下斜肌功能快速恢复[12]。本研究发现,观察组水平斜视度及垂直斜视度均明显低于对照组(P<0.05);表明水平肌加强减弱术联合下斜肌切断减弱术治疗希尔斜视可促进患者恢复斜视度,并可消除下斜肌功能亢进。

综上所述,水平肌加强减弱术与下斜肌切断减弱术联合治疗小儿斜视患儿的临床效果显著,可促进患者恢复斜视度,并可消除下斜肌功能亢进,值得临床推广。