新型冠状病毒肺炎疫情期间发热患者电话初筛未识别对院前急救人员防护的影响

2021-06-02刘扬李楠赵婷婷张弛

刘扬,李楠,赵婷婷,张弛

(北京急救中心急救科,北京100031)

北京市各部门响应国家号召,积极做好疫情防控工作,于2020年1月24日启动突发公共卫生事件一级响应机制[1]。北京急救中心不仅承担新型冠状病毒肺炎患者转运工作,而且还要完成日常急救救治任务。在日常急救时,若院前急救人员面对发热的患者,应提前做好相应个人防护,但有时前期电话初筛未识别,将导致急救人员到现场后感染风险增加。本研究探究发热患者电话初筛未识别对院前急救人员防护的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取北京急救中心2020年1月至2020年3月42例电话初筛未识别的发热患者,且院前急救人员到现场后均明确发热。

1.2 方法 筛选新型冠状病毒肺炎疫情期间院前日常出诊中,在到达现场前未能识别的发热患者42例,即北京市医疗急救办公管理系统调度信息中呼叫原因、来电判断均无发热显示,采集患者情况、初筛识别的症状、发热时间、后期的随访。并对出诊的急救人员(医生、护士、随车实习医生、驾驶员、担架员)统计院前未识别发热的原因及到现场后能接受的最低防护标准。

1.3 观察指标 统计初筛识别的症状、体温情况及后期随访情况;对院前出诊急救人员采用调查问卷形式统计院前未识别发热的原因、到现场后能接受的最低防护标准。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行数据分析,计数资料采用[n(%)]表示。

2 结果

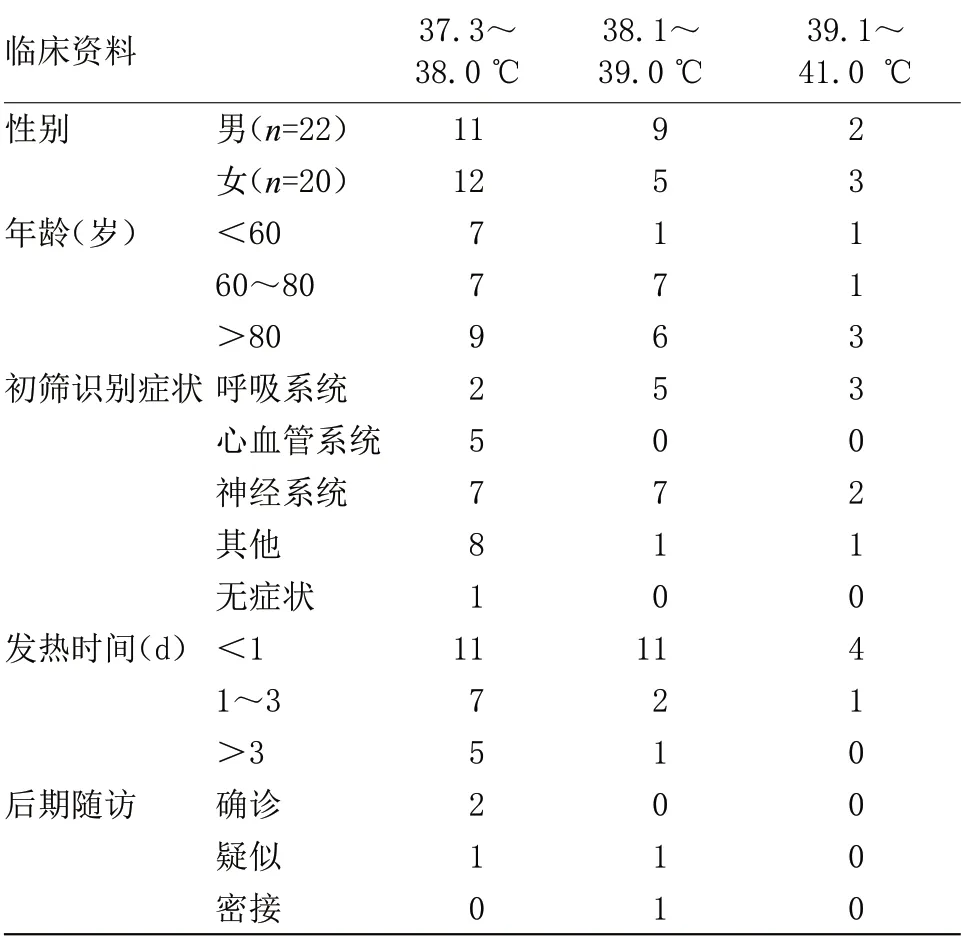

2.1 临床资料分析42例患者中,男22例,女20例;年龄26~93岁,平均年龄(72.26±18.31)岁。后期回访新冠肺炎确诊病例2例,疑似病例2例,密接病例1例。呼吸系统(咳嗽、咳痰、呼吸困难)10例,心血管系统(胸闷、憋气、心悸)5例,神经系统(抽搐、意识不清、头晕、无力)16例,其他(腹泻、纳差、腰痛、血尿)10例,无症状1例;现场明确:低热23例,中等度热14例,高热5例。发热时间:<1 d 26例,1~3 d 10例,>3 d 6例,见表1~2。

表1 临床资料分析Table 1 Clinical data analysis

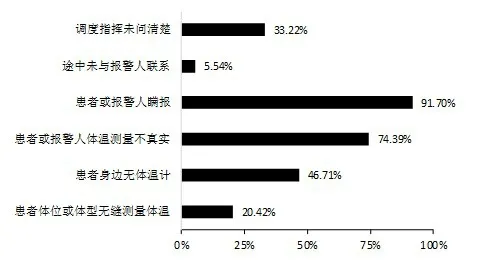

2.2 院前未识别发热患者的原因分析 院前未识别发热患者的原因分析 电话初筛未能识别的主要原因为患者或报警人瞒报(91.70%)、患者或报警人体温测量数据不真实(74.39%)和患者身边无体温计(46.71%),占前3位,见图1。

表2 发热分级与初筛识别症状的分布情况分析[n(%)]Table 2 Analysis of distribution of symptoms identified by fever grade and primary screening[n(%)]

图1 院前未识别发热患者的原因Figure 1 The cause of the fever was not identified before the hospital

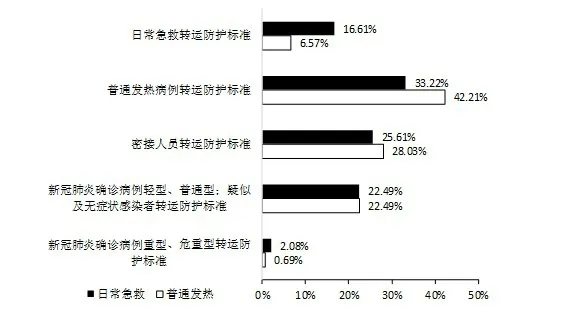

2.3 现场急救人员的防护问题分析 到现场后能接受的最低防护标准为普通发热病例转运标准,见图2。

图2 现场急救人员的防护问题Figure 2 The protection of first responders

3 讨论

发热是指机体在致热原作用下或各种原因引起体温调节中枢功能障碍时,体温升高超出正常范围。可分为低热(37.3~38℃)、中等度热(38.1~39℃)、高热(39.1~41℃)和超高热(>41℃)[2]。新型冠状病毒肺炎可经呼吸道飞沫和密切接触传播,在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下、粪便及尿均存在经气溶胶传播的可能性。疑似病例也有无明确流行病学史且发热和/或呼吸道症状的患者[3-4]。2周内如家庭、办公室、学校班级等场所,出现≥2例发热和/或呼吸道症状的病例为聚集性发病[5-6]。因此,在院前急救出诊过程中不确定因素较多,尤其是在接触患者前未能识别发热患者,会加大增加院前急救人员的暴露风险。本研究中,经后期回访有1例无症状和1例初筛识别神经系统症状的患者为确诊病例,2例患者在1周前从外地返京,1例患者曾接待外省人员。

新型冠状病毒肺炎流行期间,急救调度员应高度重视因发热为主叫原因呼叫救护车的情况,日常急救人员应穿戴个人基础防护,特别是医用口罩或更高级别的N95口罩。但对于不以发热原因叫车的患者,经急救人员现场询问病史,根据实际情况进行合理转送[7]。本研究中现场急救人员认为电话初筛未能识别患者发热的主要原因为患者或报警人瞒报(91.70%)、患者或报警人体温测量数据不真实(74.39%)和患者身边无体温计(46.71%)。疫情期间患者可能会出现疑病、恐慌、焦虑、抑郁、强迫等心理问题[8]。目前很多的日常呼叫患者或家属担心告知发热后会引起众多问题,如患者心理压力过大,出诊医护人员的防护引起居民的恐慌,社区和街道的特别关注,到医院发热门诊后传染的风险及筛查的时间延长造成疾病恶化等。

医护人员院前急救中存在的感染传染病的安全隐患[9],如现场救治环境差,救护车内的狭小空间,车辆负压装备缺乏,院前与患者和家属近距离接触、现场家属过多等因素都对防护等级有更高的要求。新型冠状病毒肺炎疫情时期北京急救中心制定了院前值班车组防护标准,将日常急救车组归纳入发热门诊、呼吸科、急诊、儿科等医护人员的防护标准。对于电话初筛无发热患者穿戴工作服、一次性帽子、一次性医用外科口罩、一次性丁腈手套、速干手消毒液(车载手消毒液),视暴露风险加穿个人防护装备,可加穿隔离衣、医用防护口罩、防目镜、鞋套/靴套等,注意手卫生等;对于电话初筛已识别为发热患者,应穿戴工作服、一次性帽子、医用防护口罩、一次性丁腈手套,并配备速干手消毒液(车载手消毒液),视暴露风险加穿个人防护装备,可加穿隔离衣、防目镜、鞋套/靴套等,同时,注意手卫生等。但根据上述标准对初筛未能识别的发热现场医护人员的防护级别未予说明。本研究中院前急救人员对于日常出诊的防护级别至少应达到普通发热和确诊病例轻型、普通型;疑似和无症状感染者转运时需遵循相关防护标准。在急诊科对可疑呼吸道传染病的防护标准建议与我国传染病管理三级防护一致[10]。但在院前出诊常会出现在室外、公共场所,因此,过度防护会给患者造成心理压力[11],同时也会引发社会恐慌。

加强社会对新型冠状病毒肺炎知识的宣教,使公众能正确面对发热或呼吸道症状的疾病,透明发热门诊、普通急诊的环境、就诊流程,以消除患者的恐慌、畏惧感,避免出现瞒报、虚报、不报的现象,从而降低初筛未能识别的发热的发生率,减少院前急救人员因防护装备不足导致的感染风险。建议提升院前日常急救的防护,即最低标准:穿戴工作服、一次性帽子、医用N95防护口罩、一次性丁腈手套、隔离衣、防目镜,并速干手消毒液(车载手消毒液),视暴露风险加穿个人防护装备,鞋套/靴套等,注意手卫生等,以达到科学、合理的防护标准。