我国首次核试验亲历者徐继彰钩沉

2021-05-30肖明波

肖明波

近期最大的收获是在书市买到了一些徐继彰先生的资料,包括他上世纪六七十年代的几个笔记本、日记、自我鉴定、信件等。内容比较零碎,不过刚好可以跟网上查到的少量资料互补。

徐继彰其人其事

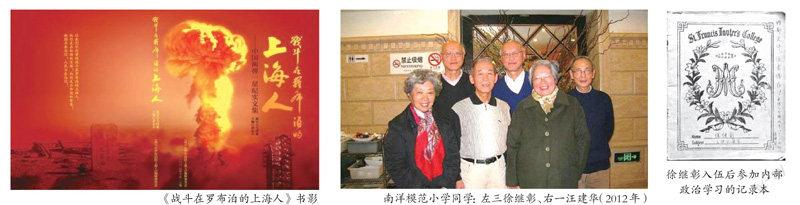

2018年10月16日,200余名中国核试验基地的沪籍参试人员,在上海青松城大酒店荟萃剧场欢聚一堂,参加了纪念中国核试验基地成立60周年、纪念中国第一颗原子弹成功爆炸54周年暨《战斗在罗布泊的上海人》新书发布会。中国工程院院士、中国核试验技术专家杨裕生将军,原国防科工委司令部副参谋长马国惠将军,莅临会议并先后致贺词。核试验基地研究所的老领导杨雅清政委、李孝兰总工程师和张利兴将军、朱凤蓉将军、王洪将军等也出席了会议。《战斗在罗布泊的上海人》共收入130多篇文章,86万余字,由110余名来自上海的“两弹一星”开拓者、亲历者、见证者亲笔撰写。其中第一章第九篇《第二次核试验中执行任务记事》的作者,就是徐继彰。

我从书市买到的资料中,有一页徐继彰上世纪50年代末或60年代初在土纸上手写的个人情况简介,似乎是在大学里申请入党时所写。这份简介中没有写明他的出生年月及就读的中小学,但写到他有一位当时在北京大学西方语言文学系法语专业求学的哥哥徐继明,哥哥出生于1937年,1962年北大毕业后被分配到一机部上海电缆研究所工作,“文革”中遭受过比较严重的冲击(我买到的这批资料中还夹有一份徐继明1978年写的申诉信复写件)。

据《新清华》2014年10月17日文章《马兰基地的清华人一一纪念我国第一颗原子弹爆炸50周年》记载,徐继彰是1963年从清华大学毕业后进人马兰基地的,他原来学的是工程物理,后来转入工程化学系。美篇网上有焊接力学专家汪建华写的一篇文章一一《难忘的岁月(二):从乡下到上海,难忘的南模情结》。文中写到他和徐继彰是南洋模范小学的同学。1948年,汪建华九岁时进入当时的南洋模范小学四年级当插班生。由此可知,徐继彰应该也是出生于1939年前后,1951年从南模小学毕业。汪建华提到自己继续在南模中学就读,班内从小学一起升上来的几位同学中没有徐继彰。徐继彰也许是在其他学校上的中学。他的材料中有个入伍后记录内部政治学习文件的本子,是解放前上海圣芳济学院(St.Francis Xavier's College)的笔记本,也许他在这所教会学校或其后身上海市北虹中学就读过。推算下来,他应该是1957年考上的清华大学,1962年五年制本科毕业,这与他手写简介中自己所列的时间表也相符。他也许是经过几个月的培训后,才于1963年进入马兰基地。

徐继彰的进步路

徐继彰的父亲在商业中学毕业后由杭州去上海找工作,进入浙江实业银行。解放后,银行实行全行业公私合营,他就辞职与几位以前的同事合办了一家螺丝制造厂。他母亲解放后担任过里弄文教委员,参加扫盲工作,后来还当过业余中学校长。由他兄弟俩分别从北大清华毕业可以推想,这个家庭是比较注重子女教育的。徐继彰还提到他哥哥受家庭影响较深,在生活上有资产阶级少爷的派头,个人自尊心过强,傲慢,不易接受别人的批评。

从这次买到的材料看,徐继彰比他哥哥更适应新时代的政治形势,注重本人政治思想改造。他在1966年和1969年的自我鉴定中,都提到:“今后应努力活学活用毛主席著作……放下思想包袱,认真接受工农兵的再教育,彻底改变旧思想,争取做一个工农兵所欢迎的知识分子。”

徐继彰读大学时留存下来的资料,我买到的只有一本封面印有“清华大学”的活页夹和一个绿皮笔记本。这个活页夹里有一摞《电工学》笔记,还有一些《化工数学》的学习资料。从后者可知,他当年在化302班,215室。那个绿皮笔记本是清华大学自行车队全体队员1963年7月28日赠送给他这个“老大哥”的,应该是他前往马兰基地前夕的临别礼物。我估计他在大学里也加入过校自行车队。

那个绿皮笔记本后来被他用来记1966年下半年的日記。他在这年12月29日的日记中写道:“昨天我国又成功地进行一次新的核爆炸……这次爆炸的成功把我国核武器的科学技术提高到一个新的水平。我国今年成功地进行了三次核试验,这对美帝国主义和苏联现代修正主义是一个沉重的打击,对英雄的越南人民和全世界革命人民是一个巨大的鼓舞,对保卫世界和平是一个重大的贡献。我们热烈欢呼这次新的核爆炸的成功……”

马兰基地留英名

20世纪60年代,中国人民解放军进驻罗布泊地区,拉开了中国核武器试验的帷幕。在条件极其艰苦的环境里,成千上万的中国军人和年轻的科学家们隐姓埋名,无私奉献,艰苦奋斗,开创了史无前例、惊天动地的“两弹一星”核试验事业。在天山南麓荒无人烟的戈壁滩中一处在地图上都找不到标注的地方——“马兰”,他们为铸造共和国的核盾牌贡献了宝贵的青春年华。马兰基地于1958年开始兴建,它是中国唯一的核试验基地,也是中国核武器的摇篮。到1996年9月中国签署《全面禁止核试验条约》为止,基地成功地进行了45次核试验,仅为美国的4%,投资远低于美国,核武器研制却达到了预定目标。

马兰基地的科研人员中清华人多,上海人多。第一颗原子弹爆炸期间,在试验现场的就有5位“两弹一星”功勋清华校友,参加试验现场工作和实验室任务的至少有30位清华校友。人们后来总结说:他们干的是惊天动地的事,做的是隐姓埋名的人!2001年,朱凤蓉将军(1966届清华工物系校友,上海人)在清华建校90周年纪念大会上发言说:“近40年来,先后有100多名清华学子在核试验基地工作。在那里我们深深体会到了什么叫艰苦奋斗,什么叫无私奉献。我们是从清华毕业的极其普通的学生,仅仅是因为我们投身到了一个伟大的事业中,仅仅是因为我们把自己的理想追求同国家民族的命运结合起来,才体现了我们自己的人生价值。”1963年是基地大规模接收地方大学毕业生的第一年,当年输送到基地的17名清华毕业生中就有上海人徐继彰。

只是不知是否因为家庭出身原因,徐继彰六年后退役,进入北京化工五厂工作。这次买到的资料中,有一本徐继彰在北京化工五厂工作期间留下的笔记本,最后面记的几页竟然是半导体工业中的光刻技术。早在上世纪70年代初,他就在关注这个如今被欧美日本卡脖子的高精尖领域,后来却没能持续发力取得突破,这是令人惋惜的。笔记本中还夹有一页北京市革命委员会1976年底组织参加批评“四人帮”罪行座谈会的通知。由此可以合理推测,他是北京化工五厂的参会代表,应该也是厂里的一位领导。

再后来,徐继彰先生回到了南方,住在杭州吴山附近的四宜路(有信封为证)。但他究竟是何时调回来的,在什么单位工作,都还有待进一步查证。