新中国成立以来高校美育课程研究述评*

2021-05-27

(湖南师范大学,湖南长沙 410000)

新中国成立后,人民生活安定,国民教育开始走向正轨。1951年3月,第一次全国中等教育大会首次将美育纳入国家的教育方针,美育的地位受到关注。1952年在师范学校的教学计划中,明确规定音乐课教学时间,美育课程成为教育发展的重要组成部分。1957年,因为毛泽东主席《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文未提及美育,间接导致美育被忽视并在新的教育方针中长期消失。此后受到“大跃进”和“文化大革命”等左派思想的影响,高校美育课程一度被打入冷宫,学校艺术课程更是流于形式[1]。

改革开放后,高校美育课程建设随着素质教育的兴起而发展起来。1986年在《关于第七个五年计划的报告》中重新将美育与德育、智育等放在同一高度。1999年6月中共中央把美育纳入国家教育方针。2006年下发的《全国普通高等公共艺术课程指导方案》将美育正式列入高等学校的课程体系,并规定开设的课程有音乐欣赏、戏剧欣赏等。尽管许多文件都表明我国美育地位的提高,但大部分高校课程的现状仍是经费不足、师资贫乏的尴尬局面。直到2015年美育纳入《高等教育法》中,美育课程不再是可有可无的现象。此后,2015年、2019年《意见》都对美育课程设置、目标提出了建议,高校美育的发展迎来了崭新的春天。

目前,中共中央办公厅印发了具有专门性、权威性、针对性的美育政策文件《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。该文献从课堂教学、师资队伍、评价机制等方面提出举措,进一步完善美育的系统设计。笔者整理相关的文献资料发现对高校美育课程综述的研究较少,不利于完善整体美育课程的系统建设。因此,笔者将对高校美育课程现有研究成果做系统总结,并指出其中不足,为其他学者日后的研究提供借鉴意义。

一、高校美育课程的文献统计分析

笔者在知网上搜索主题关键词“高校美育课程”“大学美育课程”,并通过二次筛选,去除重合的部分,整理得出有关高校美育课程的文献资料一共有248篇,其中期刊论文有229篇,硕博论文有19篇。多数论文都是对高校美育现状进行分析,专门研究高校美育课程的论文寥寥无几。笔者去芜存菁后,所得具体数据如下图,时间截止于2021年1月20日(图1)。

图1 高校美育课程论文数量变化图

由此可见,2013年以前虽然有《全面推进素质教育的决定》(1999年)、《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010年)》(2002年)、《全国普通高等公共艺术课程指导方案》(2006年)等文件的颁布,但是相关论文的发布数量仍然不温不火、量小力微,几乎不见增幅,甚至有些年份的数量还出现了小幅度的下降。2013年至2018年论文数量属于缓慢增长时期,论文数量与往年相比有所起色,这一时期的增速与2015年首次为学校美育独立发展立法相关。2018年至2020年的论文井喷式涌现,高校美育课程论文数量迈入高增长时期,在其中起到决定性作用的是2020年印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。总体而言,学术界日益重视对高校美育课程的研究,但是就目前论文数量断崖式猛增的现状而言,日后是否能够持续稳定的保持论文输出还有待观察,我国高校美育课程的创新性内容也有待相关从业者进一步地深入挖掘和不断推进。

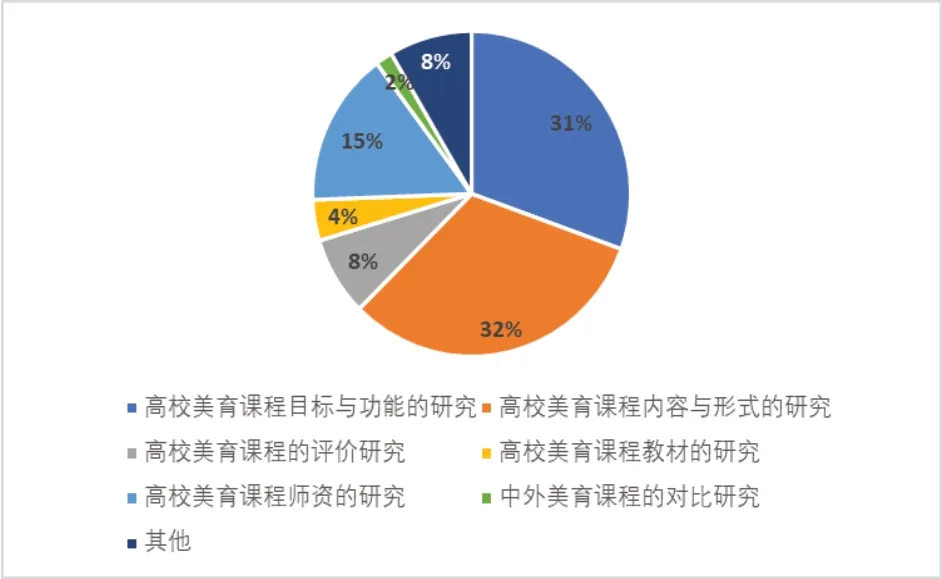

在此基础上,笔者对收集到的文献资料进行了具体的分类(图2):

图2 高校美育课程研究内容分析图

从图表中可以看到,有关高校美育课程内容与形式的论文数量最多,约占32%,一部分涉及内容的设置分类,一部分涉及传统文化引入课程体系,其中大多数课程还是以鉴赏课为主要内容进行教授的。其次涉及高校美育课程与功能研究的论文占比31%,高校美育课程师资的研究占比15%,笔者发现涉及这两大类的研究基本上是从高校美育课程现状等论文中演变出来的,其中针对性研究较少。此外,关于高校美育课程评价的研究约占8%,对高校美育课程教材的研究占4%。

二、新中国成立以来高校美育课程的研究述评

1.高校美育课程目标的研究

课程目标是课程本身要实现的具体目标,对课程内容的构建、课程评价都具有统摄和指导意义。顾建华的《大学美育课程建设论纲》[2]最具有代表性,论文阐述大学美育课程的目标主要集中在树立正确审美观、培养健康的审美理想、发展创造力和提高审美能力、完善人格这四个层面。赵伶俐、温忠义所著《互联网+大美育课程论》[3]从宏观层面出发,将大学美育课程目标分为总目标和分层目标,总目标是指培养学生基本审美素质、审美创造力的同时促进学生身心全面发展、和谐发展,分层目标是更具体的描述对各种能力的要求,如在审美表现上提出的三个要求,即拥有2-3项较高水平的艺术表现技能、自我美化技能与美化周围环境的技能。叶泽州的硕士论文《补偿与发展—高校美育课程设计研究》[4]中指出是补偿和发展递进式的美育课程目标,发展式目标是在补偿性目标的基础上实现的,即只有获得基本的美学知识后才能实现向专业学习、跨学科学习,形成审美的迁移能力,达到审美生活的境界。卢政在《大学美育课程建设浅谈》[5]中也做出了分析,他认为美育课程的教学目的是让学生掌握较为系统的美学知识,通过所学的知识对具体的现象进行审美现象的分析。包莉秋的《通识教育视域中的大学美育课程改革》[6]则从通识教育的角度出发,提出美育课程的最终归宿是求真、向善、唯美。此外贾琳颖的《高校美育课程内容》、丁春秋的《美育的功能与高校美育课程建设》等文献都对高校美育课程的目标有所探讨。

可见,在所能查到的文献当中,普遍都认为高校美育课程目标存在层次性的特点且这些分层的关系是同进同出的、没有主次关系的,最终归宿都是要培养健康的人格、全面发展的人。

2.高校美育课程内容的研究

课程内容是课程设计的核心问题,是课程目标的核心载体。秦鹏燕的硕士论文《多民族地区高校美育实践探究》[7]中提到玉溪师范的美育教学内容。首先它依托传习馆,创办音乐实验模板、舞蹈类实验模块等五大板块进行美育实践。其次,将非遗引进校园,通过开讲座、作表演让非遗参与高校的课程设置。最后,通过课外实践活动,田野调研、采风等形式还原民族文化。冉祥华的《大学美育课程的设计与操作》[8]将美育课程内容分为美育理论课程、艺术鉴赏课程、美育实践课程三大部分,其中美育理论是基础、艺术鉴赏课程是关键、美育实践课程是进一步提升。张占国在《试论高校美育课程体系建设及教学问题》[9]中也对内容的构建提出了分析,他认为应该设立必修与选修相结合的双层课程模式,必修课即常规课程《大学美育》,选修课开设基础理论、艺术史类、艺术鉴赏类、实用技艺类四种课程。麻华《新时代美育视角下普通高校大学音乐通识教育课程体系的建构》[10]一文,从通识教育的角度出发,提出四类音乐通识教育课程,即音乐理论类、音乐感受与鉴赏类、音乐实践类、音乐与相关文化类。周露的硕士论文《新时代背景下高校公共音乐教育体系的构建与实施》、于丽燕的《推进普通高校公共艺术教育的对策研究》等文献都是从通识教育的角度下,从四个方面出发对高校美育的课程构建提出了建议。此外贾琳颖的《高校美育课程内容研究》还涉及在高校中美育课程内容设立需要遵循的原则。

通过对文献进行分析,可以看出各大高校对美育愈发重视,高校美育课程内容的建设也越来越完善,但究其具体的实践如何无法考证。

3.关于高校美育课程评价的研究

课程评价多元化是评价体系发展的重要趋势,评价体系的建立决定了整个评价结果精准与否。叶碧在《高校美育评价的内容与方法》[11]一文中,从“评什么”“怎么评”方向出发,不仅分析了我国高校美育评价缺失的重要原因,而且还对其评价方法进行深入的分析。她认为高校美育具有情感的特殊性,应该根据不同的教学内容进行不同的评价分析,评价时应采用以定性与定量相结合、观察与访谈相结合、自评与他评相结合的方法。钟群的《高校美育网络教学评价研究》[12]一文也从“依据什么来评”“评什么”“怎么评”出发,对评价方法提出了具体的设想。他主要依靠四个理论依据,将教学内容分为美育理论类教学、美育技能类教学、专业美育类教学、美育综合类教学四个方面,对其进行定性与定量、内部评价与外部评价相结合的双重评价模式。冉祥华的期刊论文《大学美育课程的设计与操作》被引用次数最多,该文批判大多数高校采用的测试评价方法,主张学习国外的情景化评价方式,对艺术教育进行评价。宁薇所著的《大学生美育论》[13]对评价方法作出了更为具体的解释,依据艺术教育开放性的特点,在开放评价前,对高校美育课程的确定部分和模糊部分做出界定,定量分析法应用于确定部分,定性评价法应用于模糊部分。邓佳的博士论文《高校美育课程研究》[14]以大量数据为根基提出我国公共艺术课程的评价方式过于单一的结论,主张采取定性与定量相结合的方式进行课程评价。

总之,所能查到的高校美育课程的评价方式都是从综合类的文献当中找出,很少有对美育课程评价的专门研究,我国美育课程的评价还处于起步阶段,在研究上具有局限性。

三、高校美育课程研究的不足

笔者梳理了新中国成立以来高校美育课程的文献,发现我国高校对美育课程越来越重视,撰写的论文数量逐年上升,但是从课程体系的角度看,还存在诸多问题。

1.美育与艺术教育概念混淆

美育是一种具有审美意识、以审美为主的教育,美育将艺术教育作为主要的实施途径。诚然,审美教育的本质也是一种艺术的教育,且两者在目的效果上一致,都是提高人们的审美感受力、审美创造力和审美情趣,但这并不意味着可以简单地将美育和艺术教育等同起来。从美学的角度上来说,美育中的美包含社会美、自然美、形式美和艺术美,存在于各领域中,艺术教育之美对上述四美都有所涉及,但是美的形式还是以艺术美为主的。所以相对来说,前者所涉及美的类型更多、领域更广。从学科角度上来说,美育是一种学科综合的教育,它不仅包含音乐、美术类的课程,还包含文学、戏剧等内容,而艺术教育在学科方面主要还是以音乐、美术等为主。合理发展美育和艺术教育需要改变陈旧的观念,在新时代的大环境下思考如何在保护美育和艺术教育的自身独特性的基础上寻求更好的发展。

2.课程内容设置不合理

课程内容主要存在三方面的问题。其一,课程整体上侧重于基础理论的教授,理论与实践相互脱离。其二,从课程资源开发的角度看,只有秦鹏燕的《多民族地区高校美育实践探究》、耿琰的《山东高校非遗茂腔美育课程构建研究》、等相关11篇文献提到要将非物质文化遗产、传统音乐纳入美育课程体系中,本地资源开发不够深入。其三,美育课程内容设置单一,都是依托《音乐鉴赏》《美术鉴赏》等通识性课程开展美育课程,并没有根据学校的不同类型、办学层次、不同学科门类所需要的审美需求进行细分,内容设置大同小异。

3.研究领域不够全面

笔者发现目前研究主要集中在美育发展现状这一层面,有关美育课程内容的研究很少,只能从类似于整体框架的文章中寻找高校美育课程的目标、内容与评价,几乎没有对高校美育课程的全面研究,更不用说达到专业化、深入化、实践化的目标。美育课程到底如何实施,所教授的内容是什么、怎么教、怎么对美育课程进行评价这些问题尚且都处在探讨的阶段,对于高校美育课程的研究存在一定的不足。

4.中外美育课程差距大

我国高校美育课程是在20世纪末才开始萌发的,此后多年间高校美育课程一直处于低迷状态,直到21世纪初期,美育课程才慢慢发展起来。当时,我国高校美育课程只有北京大学、新疆师范大学等极少数学校将其设为必修课,大多数学校的美育课程还是定位在选修课之上。然而在国外,哈佛大学、牛津大学等学校早在20世纪末就将美育通识课程纳入其必须研修的名单中,美育课程的定位不仅限于传统的艺术课程,还开设了复合式的交叉学科,融美育于各类学科之中,把美育与德育、智育、体育摆在了同一高度上,美育地位非常突出。

综上所述,高校美育课程的研究受到一定的重视,有不少成果问世,但对于新中国成立以来我国高校美育课程的目标、内容、评价等方面并没有进行深入、透彻的解析,所涉及的文献内容都是泛泛而谈,没有形成一套完整的课程体系。当下,中办和国办联合印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》将为高校美育体系建设和长足发展提供了最坚实的政策支持,期待各界学者能够趁热打铁,为高校美育课程的建设画龙点睛,使高校美育课程体系变得专业化、完整化。