基于生态足迹的郑州市生态承载力评价

2021-05-27朱依蕊广东培正学院艺术学院广东广州510830

朱依蕊 (广东培正学院艺术学院,广东 广州 510830)

生态承载力由Malthus的人口论中提出,而承载力一词的出现最早出现在公元前800年。1921年,研究者Park和Burgess等首次将生态承载力用于表达资源的承受限度,即在特定环境下,某种物种在生态环境下可容纳的最高数量。而后,Hawden、Leopold 等丰富和发展了生态承载力评估方向。

国内学者对承载力研究起步于1990年,立足于本国特点,提供了一些生态承载力思路。李晓文等对辽河三角洲湿地的特定物种生态承载力进行了模拟和分析,以得出最适合的本地景观设计方案。张传国等研究了干旱区绿洲系统承载力的驱动机制。燕守广等构建了生态承载力评价体系,并对长江三角洲地区的复合生态承载力进行评价。邱寿丰等计算了2000-2008年福建省的生态承载力。郭艳红从土地资源承载力的四个方面构建了北京市评价体系,得出北京市的土地资源综合承载力处于上升趋势。孙秀锋等对重庆2000-2009年的耕地生态承载力的不同进行了研究,该研究为重庆市区域生态可持续发展提供建议。方伟以北京市为例分析了不同情境下生态承载力与经济发展之间的关系,力求找到平衡城市发展与生态保护的方法。生态承载力不光用于不同学科,也被用于各种资源类型的评价。基于此,本文利用生态足迹模型,定量计算郑州市2001年、2008年、2016年郑州市生态承载力,并对郑州市的生态压力和生态赤字进行计算分析,观测郑州市目前生态资源状态。

1 研究区域和研究方法

1.1 研究区域概况

郑州市是河南省会,是中原地区的重要城市。全市总面积为7446km,下辖6个市辖区、5个县级市以及1个县,国民生产总值居于全国省会第7位,是中国中部地区的特大城市之一。在急剧的城镇化进程中,郑州市人口规模扩大,土地利用类型、能源使用、经济总量和景观格局均发生着显著变化,与此同时也造成了环境污染和资源浪费等严重生态问题。城市的土地、空气、水等承担着巨大的压力,整个城市处于容量超负荷的状态。以此看来,在推进城镇化进程中实施生态文明建设势在必行。

1.2 研究方法

1.2.1 生态足迹型

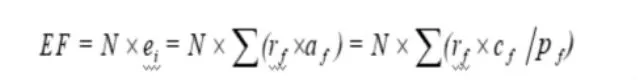

目前国内计算生态承载力的主要方法是生态足迹模型。生态足迹模型的本质是将生活所需资源换成土地面积,从而检测人类生活活动对生态环境影响的定量方法,并据此评价区域资源使用状况与生态压力状况。本文基于郑州市生物资源和能源资源数据计算郑州市生态足迹,计算公式为:

式中,EF是生态足迹,N是人口总量,e是人均生态足迹,r是均衡因子,a代表生产第f种产品折算出的生物生产性土地面积,c为第f种消费项目的人均消费量,p为第f种消费品的世界平均生产力。

1.2.2 生态承载力模型

生态承载力也称为生态供给,生态承载力的计算公式为:

EC=N×ec=N ×Σ(a× r×y)

式中,EC为生态承载力 (hm);N为人口总量;e为人均生态承载力 (hm);a为均衡因子;r为产量因子;y指某国家或某地区的j类土地的平均生产力。

1.2.3 生态盈余/赤字

生态盈余/赤字的计算公式为:

ED=EC-EF

生态赤字状态为负值,代表生态承载力小于生态足迹,这代表生产性土地无法满足当地人民的需求。生态盈余状态为正值,代表生产性土地完全满足当地人民生活,生态可持续状态较好。

1.3 生态压力分析

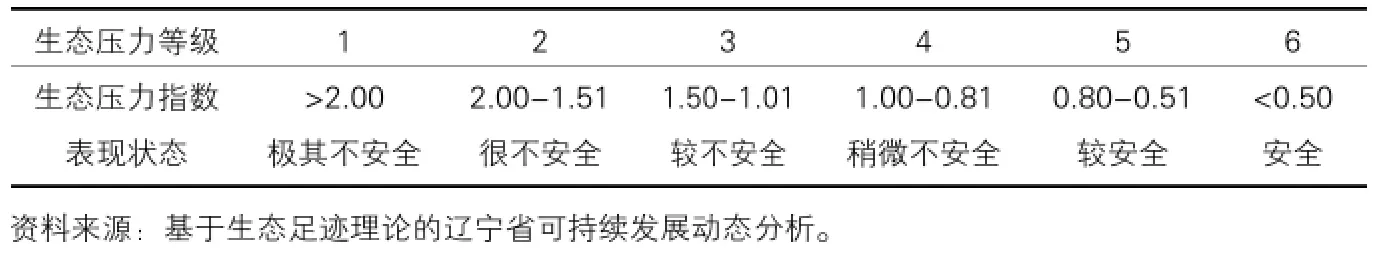

生态压力指数是指区域生态所能担负压力的程度。生态压力指数越小,生态抗压力能力强。生态压力分级标准如表1所示。e为人均生态足迹,e为人均生态承载力。其计算公式为:

ET=EF/EC

生态压力分级表 表1

2 郑州市2001-2016年生态足迹及生态承载力研究

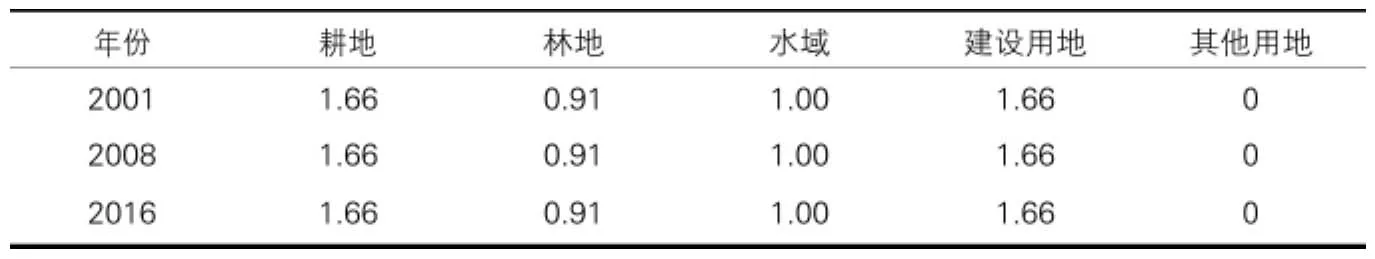

2.1 均衡因子和产量因子的确定

均衡因子采用Living Planet Report中各类土地类型的均衡因子,具体见表2。产量因子是通过计算郑州市特定类型单位面积生产力与世界同类单位面积生产力的比值,具体见表2。能源折算系数通过查阅国标GB2589—1990得到。

本文采用的均衡因子 表2

2.2 郑州市生态足迹计算

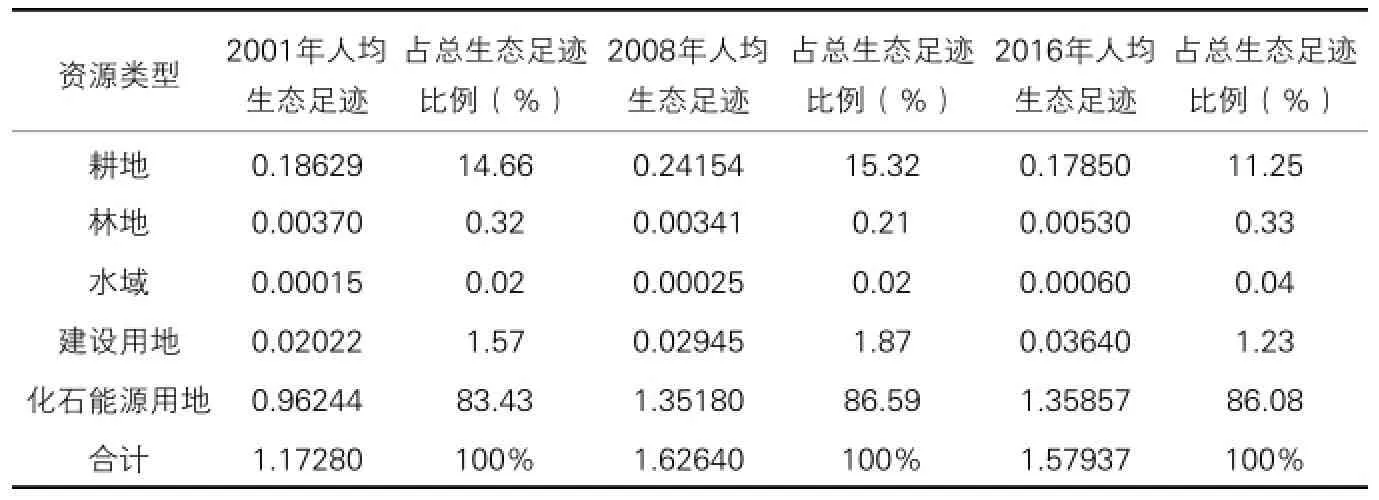

通过查阅《郑州统计年鉴(2002-2017)》,根据郑州市统计年鉴中调查记录的消耗产品,可统计得出郑州市生物资源消费主要由粮食等12项消费项目构成,生产性土地类型包括:耕地、林地、水域;能源资源主要包括原煤等10项消费项目构成,并转化为标准煤单位;能源资源的生产性土地资源包括:建设用地和化石能源用地。根据郑州市统计年鉴中统计到的数据,可计算出各年份人均生态足迹(见表4)。

本文采用的产量因子 表3

郑州市2001年、2008年、2016年人均生态足迹(hm2/cap) 表4

根据上述计算汇总,得到这三个年份的人均生态足迹。由得出的计算结果发现郑州市2001-2016年的人均生态足迹呈增加趋势,2001年郑州市的人均生态足迹为1.1728hm/人,到2016年增加至1.5794hm/人,这15年间的人均生态足迹上升了0.4066hm/人。

2.3 郑州市生态承载力计算

基于统计得到的各项数据,计算出郑州市的生态承载力。此外,根据WCED (World Commission on Environment and Development)的报告《Our Common Future》建议,在计算生态承载力时须减去12%的生物生产性面积,目的是为了保护生物多样性。另外,普遍研究认为,不会保留专门的化石能源用地,因此在生态承载力计算时不设化石能源用地的面积。

总体而言,2001年郑州市人均生态承载力为 0.4097 hm/人,2008年为0.2939 hm/人,2016年为 0.2374 hm/人,15年内人均生态承载力下降0.1723 hm/人,整体呈直线下降趋势。这一方面是由于郑州市的人口总量快速增加,另外一方面是由于近年来城市建设用地吞并大部分生态用地,减弱生态系统的供给功能。

2.4 郑州市生态赤字与生态压力状况

将郑州市人均生态承载力与人均生态足迹相比较,发现郑州市的生态系统供给无法满足郑州市现有居民的生态需求,当前的发展模式已超过城市的承载能力。从表中我们可以看到,郑州市从2001年到2016年都是生态赤字的状态,并且生态赤字逐年增长,截止2016年郑州市生态赤字已达到1.3420hm/人。

2001年、2008年、2016年郑州市的生态压力分别为 4.0864、5.2826、6.6529,总生态压力为持续严峻增大状态。其中较特别的是耕地在2008年时生态压力指数处于稍微不安全情形,到2016年提升为较不安全情形,生态赤字也有稍微回升,这表明耕地现状面积虽低于保有量目标,但基本农田得到有效保护,土地集约利用水平提高。林地生态压力状况急速下降。水域生态压力波动状况频发,与民众当年需求有关。

3 总结与建议

由计算结果看到郑州市2001-2016年的人均生态足迹呈增加趋势,2001年郑州市的人均生态足迹为 1.1728hm/人,2016年的人均生态足迹达到1.5794hm/人。郑州市2001年的人均生态承载力为 0.4097 hm/人,2016年的人均生态承载力为0.2374hm/人,整体呈直线下降趋势。

郑州市生态环境处于高负荷运作系统中,郑州全域内的生产性土地无法完全负荷当地人们日常所需。郑州市追求GDP快速增长、人口激增,使得城市生产性土地减少,建设性土地增加,从而导致资源消耗程度高、环境污染等一系列,这些问题急需郑州市政府的重视与解决。

对于城市,首先重新讨论城市已有的发展形态以及使用行为,对各项开发行为做充分的评估并降低其环境影响,来减缓开发对生态承载力的冲击;其次规范城乡发展总数量,节约土地使用,避免城市无目的蔓延发展从而侵蚀环境敏感地区;最后修订城市规划法规及土地使用法规,使发展规范化。

对于乡镇,首先,加强相关基础建设,并建立相关管理与配套机制,以避免废水、废渣污染发生;其次,保护优良农地,避免非农业用地侵占,维持粮食供给量。

对于生态保护地,规范相关法律,推进保护计划,禁止开发行为与违法设置设施,保护天然地貌与林地、保护物种多样性;通过地理信息系统科学分析生态保护地的现状与未来发展,提高对此地区的保护。