山西省“三生”功能耦合协调度时空分异

2021-05-26康庆郭青霞秦明星许彩彩张曼玉赵辰张扬

康庆 郭青霞 秦明星 许彩彩 张曼玉 赵辰 张扬

摘要:探究生产-生活-生态(“三生”)功能耦合协调关系可为国土空间规划和区域协调发展提供依据,本研究利用耦合协调度模型、空间相关性分析和Tobit模型,选用2005、2010、2018年土地利用类型和统计数据分析山西省县域“三生”功能耦合协调度时空演化特征及相关影响因素。结果表明:(1)2005—2018年山西省县域耦合协调度水平显著提升,耦合协调变化由不合理转向合理。(2)2005—2018年山西省县域“三生”功能耦合协调度水平地域分异特征明显,整体呈现出“东西低,中部高;平原高,山地低”的空间分布格局。(3)山西省县域“三生”功能耦合协调度存在显著的空间相关性,高水平县域在平原区小规模集聚,低水平县域在山地区大范围集中。(4)山西省县域“三生”功能耦合协调度时空分异是国家宏观管制、社会经济因素、自然资源禀赋和自然地理条件综合作用的结果。

关键词:“三生”功能;耦合协调;空间分析;影响因素;山西省

中图分类号: F301.2文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)07-0209-08

收稿日期:2020-12-08

基金项目:山西省软科学研究一般项目(编号:2018041069-2);山西省哲学社会科学规划课题(编号:2020YJ049)。

作者简介:康 庆(1995—),男,山西五台人,硕士,主要从事土地利用与规划研究。E-mail:kq1301@163.com。

通信作者:郭青霞,博士,教授,主要从事土地利用与规划及土地信息技术研究。E-mail:gqx696@163.com。

土地功能可以划分为生产-生活-生态(简称“三生”)功能,随着工业化、城市化进程加快,国土空间开发秩序混乱,“三生”功能胁迫和矛盾日益加剧[1]。十九届五中全会要求优化国土空间格局,推动区域协调发展,具体表现为国土空间规划下“三生”功能的协调共存,因此,以“三生”功能耦合促进区域协调发展成为当前研究的新视角,而识别“三生”空间功能耦合协调时空分异及影响因素成为合理构建国土空间开发保护格局,推进区域协调发展的前提和依据。

科学认知“三生”功能是国土空间规划和区域协调发展的关键[2]。当前,国内外对“三生”功能的研究已有一定进展,研究内容涵盖“三生”概念内涵的界定[3]、理论框架的搭建[4]、分类方法的确定[5]、评价模型的选择应用[6]、功能特征的探究[7]、影响因素的分析[8]等方面,但已有研究较多集中于“三生”功能自身特征的研究,对“三生”功能间的耦合协调特征及影响因素的探究较少,特别是在影响因素方面,研究主要以定性解释为主,如张路路等定性分析湖南省土地多功能耦合协调度的影响因素,缺乏对影响因子的定量探究[8]。“三生”功能存在显著的时空异质性,功能之间存在协同/权衡的消长关系[9],探究耦合协调关系对区域协调发展具有重要作用。研究尺度方面,“三生”功能和区域协调探究多以国家[3]、城市群[10]、省(市)[11]等宏观尺度和流域[12]微观尺度为评价单元,以中观尺度县域为单位的研究较少。此外,在研究结论上,以往研究多数停留在“三生”功能耦合协调度的计算上,更侧重于时序上的对比分析,缺乏对空间特征的研究。

鉴于此,本研究以山西省为研究区域,构建“三生”功能评价指标体系,借助耦合协调度模型定量测度“三生”功能耦合协调情况,以空间相关性分析耦合协调关系特征,并引入Tobit模型剖析其影响因素,旨在为山西省国土空间规划和区域协调发展提供依据。

1 材料与方法

1.1 分析框架

功能是反映区域土地利用状况的概念[13],是指以土地为载体所提供的产品与服务满足人类需求的过程,囿于对需求的不同,功能划分方式存在差异,本研究基于国土空间规划要求,将土地功能划分为生产-生活-生态功能,由于需求较难测定,故将“三生”功能具体表现为土地所提供的各种产品与服务。其中,生产功能是指以土地为載体进行社会生产所获取产品与服务的功能[4,13-14];生活功能指土地所提供的空间承载和物质保障功能[4,14];生态功能则是土地提供生态产品和服务,维持人类生存的自然条件[13-15]。

“三生”功能体现了区域发展过程中多元用地主体对土地资源的不同用地需求,在相互博弈的过程中,实现对土地功能的再分配[8]。“三生”功能存在协调和权衡的耦合关系,其中,生产功能是生活和生态功能的物质基础,为二者的发展提供依据,但生产功能的扩展同样会对其他功能产生胁迫;生活功能提升是生产和生态功能发挥的最终目标,依托二者功能的改善,但生活功能的提升同样会挤压生产和生态空间;生态功能是生产功能发展和生活功能改善的重要保障,也是另外2种功能实现的前提,其改善或恶化直接影响生产和生活功能的发展变化。“三生”功能相互适应才能使区域发展平衡协调。

本质上,“三生”功能与人类需求之间存在相互匹配关系,当功能产品满足人类需求时,“三生”功能关系稳定不变;当人类需求得不到满足或者出现更高层次需求时,“三生”功能关系开始变动,相关部门也会以规划和管理进行干预,以求功能协调。随着时间和经济社会的不断发展,需求不断发生变化,“三生”功能关系也不断进行调节,并表现出不同的耦合特征,通过对这一特征的分析,可以有效识别不同时点“三生”功能协调情况,进而为国土空间规划和区域协调发展提供依据。

1.2 研究区概况

山西省位于34°34′~40°44′N,110°14′~114°33′E,土地总面积15.67万km2。东缘太行山脉连亘,西至吕梁山脉纵列,中部多为谷地发育,形成“两山夹一川”的地形态势,地势东北斜向西南,山地丘陵面积为全省的80.1%,平川河谷面积为19.9%,雨热同期,是传统农业生产区,煤炭资源丰富,土地类型多样,具备土地利用多功能协调发展的优势。长期以来,受产业发展政策和国家经济战略布局的引导,山西省能源产业发展迅速,工业化带动城市化发展,但产业结构畸形,资源利用过度,生态破环和环境污染加剧,区域协调发展任务艰巨。近年来,山西省经济社会开始转型,土地利用方式的变化引起土地功能的改动,同时,山西省主体功能区规划的实施与综改区的设立也为土地功能调整和区域协调发展提供机遇,为山西省“三生”功能耦合协调关系演化及影响因素研究提供了平台。

1.3 数据来源

研究所用社会经济数据来自《中国县域统计年鉴》《山西省统计年鉴》及各县(市)统计公报;土地利用类型数据来自中国科学院资源环境科学数据中心;PM2.5浓度数据来自加拿大达尔豪斯大学大气成分分析小组大气PM2.5遥感反演数据(V4.CH.02)。为消除数据量纲影响,本研究以极值法对数据进行标准化处理;同时,为保障研究单元的完整性和时间序列上的可比性[16],本研究以2018年山西省行政区划进行相应调整,将各地(市)辖区合并为单个研究单元,调整后共107个研究单元。

1.4 研究方法

1.4.1 指标体系构建 基于对“三生”功能概念内涵及相互关系的理解,参考已有研究[4-6],选取典型指标构建“三生”功能评价指标体系(表1)。本研究从农业生产和经济发展2个角度出发表征生产功能,以粮食单产、农林牧渔业产值比例来反映农业生产;以经济密度、财政贡献率和固定资产投资总额反映经济发展。生活功能是就业、居住和社会发展的保障,选取从业人口、城镇化、收入水平和医疗卫生水平方面的相关指标对其进行表征。生态功能涉及生态维持、环境净化和资源供给等方面,故而选取生态服务价值总量、生境丰度指数、农药化肥投入强度、PM2.5年均浓度、人均耕地面积和人均禽畜产品占有量来对其进行表征权重作为指标间的重要性分析,是功能测度的关键,本研究以熵权法计算指标层权重(表1),“三生”功能值通过线性加权综合法计算求出。

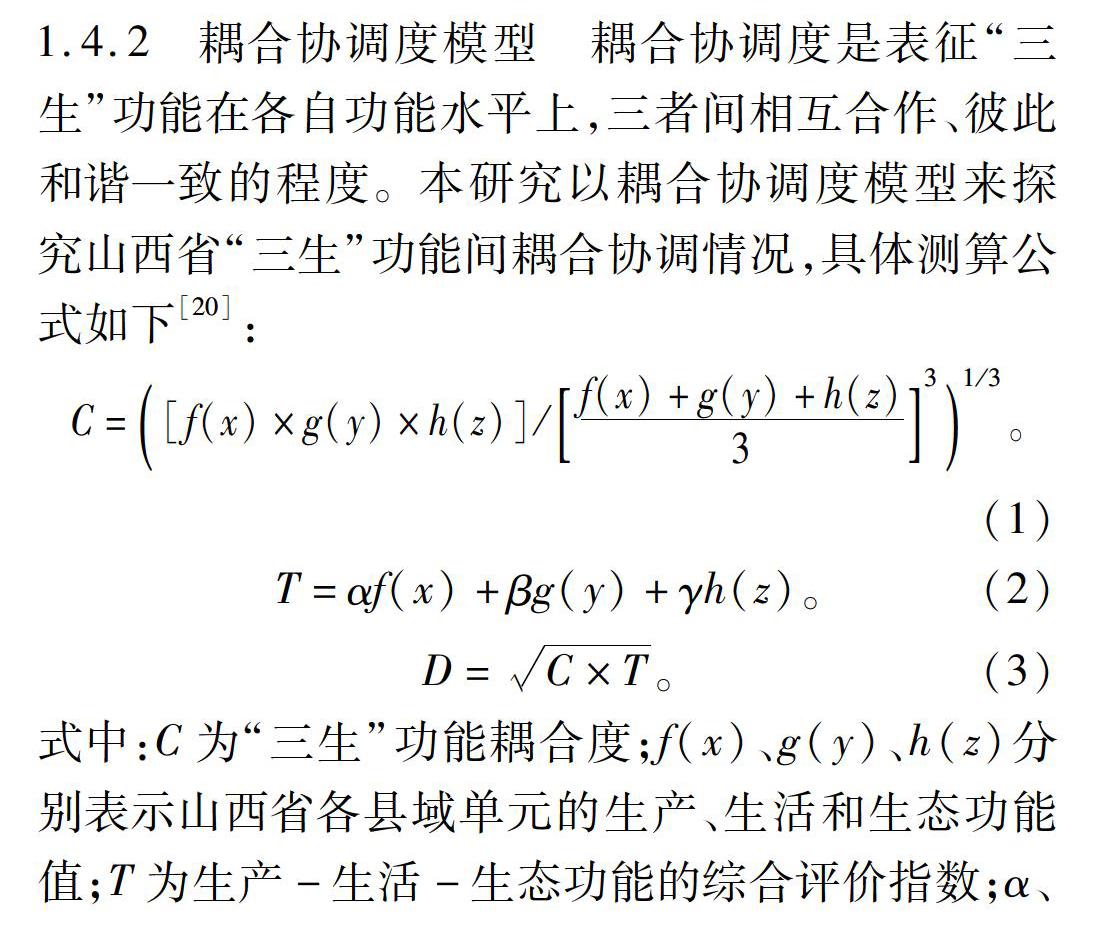

1.4.2 耦合协调度模型 耦合协调度是表征“三生”功能在各自功能水平上,三者间相互合作、彼此和谐一致的程度。本研究以耦合协调度模型来探究山西省“三生”功能间耦合协调情况,具体测算公式如下[20]:

C=[f(x)×g(y)×h(z)]/f(x)+g(y)+h(z)331/3。(1)

T=αf(x)+βg(y)+γh(z)。(2)

D=C×T。(3)

式中:C为“三生”功能耦合度;f(x)、g(y)、h(z)分别表示山西省各县域单元的生产、生活和生态功能值;T为生产-生活-生态功能的综合评价指数;α、β、γ分别为生产、生活和生态功能的权重,本研究将权重确定为α=0.35、β=0.35、γ=0.3;D为“三生”功能耦合协调度。根据相关研究成果[21],对D值进行划分(表2)。

1.4.3 空间相关性分析 区域耦合协调度的空间相关性是指区域耦合协调情况在空间位置上的相互作用关系,可以划分为正相关和负相关,其中,正相关代表该区域与其邻近区域的耦合协调情况具备同样的变化倾向,呈现出空间集聚的特征,负相关性则为相反的态势。研究一般以Global Morans I指数和Local Morans I指数来剖析区域之间空间相关性。

Global Morans I指数和Local Morans I指数的计算公式如下:

IG=∑ni=1∑nj=1Wij(Xi-X)(Xj-X)S2S0;(4)

IL=(Xi-X)∑ni=1Wij(Xi-X)S2。(5)

式中:Xi和Xj分别为县域单元i和j的耦合协调度;X为所有耦合协调度X的均值;S2为X的方差;S0是空间权重矩阵W之和;n为研究单元的数量。

Global Morans I指数取值范围为[-1,1],其值越大,表明空间相关性越强,耦合协调度在空间上趋于集聚;其值越小,耦合协调度在空间上呈现极化态势。

Moran散点图是用于描绘相邻研究单元局部相关类型及空间分布情况的图形,其4个象限分别对应Local Morans I指数的4种计算结果:第1象限(H-H)表示高水平单元集聚;第2象限(L-H)表示低值区被包围在相对高值区中;第3象限(L-L)表示低水平区域聚簇成群;第4象限(H-L)表示高值区孤立在低值区中。

1.4.4 耦合协调度影响因素 已有研究表明,区域耦合协调度受多种因素相互作用的影响,本研究从国家宏观管制、社会经济因素、自然资源禀赋和自然地理条件4个方面选取合适指标作为自变量以解释区域耦合协调情况,依据代表性、科学性及数据的可获取性原则,参考已有研究[8,14],整理后确定9个解释变量(表3)。

在以往的研究中,学者们多数偏重于自然和社会经济因素方面的探究,缺少对国家宏观管制的关注,本研究尝试引入国土空间管制强度来间接反映国家宏观管制情况,其中,国土空间管制强度指数参考余亮亮等的方法[22]进行计算:依据国土空间管制的目标和面向对象,将用地空间划分为生态空间、农业生产与生态复合空间、城乡建设空间,依据对不同空间施加的不同利用强度以及相互利用方式轉化的难易程度,分别对人均生态空间、人均农业生产与生态复合空间、人均城乡建设空间施以0.3、0.2、0.1 的管制强度权重系数, 进而求取国土空间管制强度指数,其他解释变量的变量说明因篇幅限制,其具体计算过程不再赘述。

本研究利用Tobit回归模型定量测度区域耦合协调的影响因素,回归模型如下:

yit=αit+βTxit+eit,αit+βTxit+eit≥0

0,其他(6)

式中:被解释变量yit为县域i第t年的耦合协调度;解释变量xit为县域i第t年的数值;αit为县域i第t年份的固定效应,是未知的确定常数;βT为未知参数;eit为误差项,独立且服从正态分布。

2 结果与分析

2.1 “三生”功能耦合协调度时序演变特征

结果表明,研究期间山西省县域耦合协调度均值由0.447上升为0.496,中位值由0.437上升至0.491,都存在较为明显的提升,2005—2018年耦合协调性逐步提高,全距和标准差出现先上升后下降的趋势,2005—2018年山西省协调变化由不合理逐步趋于合理(表4)。

2005年,山西省县域“三生”功能耦合协调类型主要有中级协调、初级协调、勉强协调、濒临失调和轻度失调5种,占比分别为0.93%、0.93%、9.35%、73.83%、14.95%,大部分县域处于濒临失调的状态,而且从总体来看,过渡类型的县域数量远远多于协调类型,“三生”功能整体耦合协调度水平较低,空间冲突和功能博弈较为严重。空间分布上,“三生”功能耦合协调度存在明显的区域差异,只有省会太原为中级协调,而且基本协调县域数量较少,主要为各个地级市辖区如晋城市、长治市辖区等以及部分经济社会发展较快的县(市),如介休市、孝义市等,表明在该阶段,除部分经济社会水平较高的县(市)外,山西省多数县域其生产、生活功能水平较低,而生态功能相对较高,致使耦合协调水平较低。

2010年,山西省县域“三生”功能5种类型的占比分别为1.87%、0.93%、21.50%、61.68%、14.02%,虽然多数县域仍处于濒临失调类型,但数量已有明显下降,轻度失调县域数量同样出现下降,中级协调和勉强协调类型县域数量均有所增加,耦合协调度均值上升,但需要注意的是,全距和标准差同样存在上升,表明该阶段耦合协调提升情况并不合理,而且从总体来看,大多数县域为过渡类型,耦合协调情况仍需改善。

2018年,山西省县域“三生”功能5种类型的占比分别调整为0.93%、1.87%、41.12%、53.27%、2.80%,其中,勉强协调县域大幅增加,轻度失调县域明显减少,仅为汾西县、大宁县和侯马市,汾西县和大宁县“三生”功能整体水平较低,耦合协调度水平低,侯马市则受制于生态功能的限制而导致协调水平低。总体而言,该阶段随着经济社会发展和生态文明建设推进,“三生”功能得到提升和改善,耦合协调水平提升,此时全距和标准差为下降状态,表明耦合协调情况趋于合理,经济社会转型初见成效,但需要注意的是,过渡类型县域仍多于协调类型,多数县域的耦合协调度水平亟待提高。

2.2 “三生”功能耦合协调度空间分异特征

从空间分布(图1)来看,山西省县域“三生”功能耦合协调度水平提升明显,呈现出鲜明的地域分异特征。2005—2018年间耦合协调度水平整体呈现出“东西低,中部高;平原高,山地低”的空间分布格局。

2005年协调水平县域以点状形式镶嵌在晋北、晋南和晋东南地区,在晋中形成小规模集聚,与濒临失调县域形成中心-外围的分布特征,外围濒临失调县域则形成了大范围的集聚,轻度失调县域主要分布于太行山和吕梁山地区,表现为带状分布,这源于2005年山西省除各地级市辖区和部分县市外,其他县(市)生产和生活功能初始值低,限制了耦合协调水平的提升,特别是在山地丘陵区域,受地形条件影响,生产和生活功能尤为薄弱,而生態功能相对较高,导致这些县域轻度失调。2010年勉强协调县域数量增加,表现为在晋中地区出现扩张,新增县域使原有县域连成一片;在晋南和晋东南地区,不再为孤立的点,随县域数量增多,出现带状集聚;在晋北开始出现零星分布。在各地级市辖区经济社会的辐射带动下,周边县市生产和生活功能提升,耦合协调水平有所提升。2018年,山西省耦合协调度水平进一步提升,轻度失调县域数量急剧下降,仅剩3个县(市);勉强协调水平县域数量增加明显,与中级和初级协调县域在晋中、晋东南地区形成中心-外围的圈层/半圈层分布格局,晋南地区受中原城市群和关中城市群的辐射,出现协调县域规模集聚,晋北地区因成功转向旅游城市,经济社会平稳发展,“三生”功能得到改善和提升,出现协调县域的规模集聚。

总体而言,协调类型县域主要分布于山西省平原河谷地区,该区域地势平坦、生产条件优越、基础设施完善、产业基础好,是带动经济发展的主要增长点,同时生活条件较高,服务设施集聚,生产、生活功能的保障程度高,而且随着生态文明建设,生态功能得到相应改善和提升,耦合协调度水平高;过渡类型县域则主要位于山地丘陵区,受自然条件影响,生产、生活功能缺乏拉动点,耦合协调情况不容乐观。

2.3 “三生”功能耦合协调度空间集聚特征

本研究利用ArcGIS和Geoda软件计算2005、2010、2018年山西省耦合协调度的Global Morans I和Local Morans I指数,并对不同区域协调度的空间相关性进行检验,Global Morans I统计值情况见表5。

从表5可以看出,在1%的显著性水平上,3个时间节点的Global Morans I指数均为正值,表明山西省县域耦合协调度存在极为显著的空间集聚现象,即耦合协调度高值区和低值区都存在空间集中分布的特征。从空间相关性的趋势来看,Global Morans I指数总体为下降态势,从2005年的 0.355 2 下滑至2018年的0.321 5,表明耦合协调度的全局相关性逐步减弱,同时,研究阶段内Global Morans I指数的时段变动幅度不同,2005—2010年,指数值为微弱变动,表明随着经济社会发展,不同地区县域如山地丘陵区县域和平原河谷区县域已出现分化特征;2010—2018年间,指数变动较大,这源于山西省资源经济转型综合配套改革试验区的确立和主体功能区划的实施,不同区域县域如晋北、晋中、晋南和晋东南地区形成各自的区域发展特征,加之平原县域和山地县域极化加大,山西省整体相关性进一步下降。

为进一步明确各县域与其邻近县域的空间集聚、空间异质关系,本研究以LISA图对山西省县域“三生”耦合协调度水平的局部空间相关性结果进行汇总表示。图2直观反映了3个时间节点上山西省耦合协调度的空间集聚情况。

2.2.1 H-H类型 2005年耦合协调度水平的高值集聚区有太原市、晋中市、长治市、晋城市辖区及其周边部分县市,2010年在原有基础上,长治市辖区跳出了高值集聚区,2018年,清徐县离开高值集聚区。由此可知,2005—2018年山西省耦合协调度高值集聚区位置较为稳定,形成太原-晋中市辖区的晋中高值集聚区和晋城市辖区及周边县市的晋东南高值集聚区。这源于二者同处平原河谷区,区域发展条件优越,而且太原市、晋中市辖区自身为太原城市群的核心区域,晋城市辖区及周边县(市)处于中原城市群的辐射范围,经济发展水平相对较高,科教文卫等生活条件领先其他县域,生态环境品质较高,耦合协调度水平高。

2.2.2 L-L类型 2005年低值集聚区主要位于吕梁山及其西部地区,在太行山北部也存在小规模集聚,2010年太行山地区增加部分县域,2018年在原有基础上,县域数量减少,但集聚位置不变。由此可知,2005—2018年,山西省耦合协调度低值集聚区的位置同样较为固定,分别处于吕梁山及其西部地区和太行山的部分地区,这主要受自然条件影响特别是地形条件限制,生产、生活功能值低且与生态环境的协调性差。

2.2.3 H-L类型和L-H类型 H-L型集聚区数量较少,2005年该集聚区为曲沃县和朔州市辖区,到2018年朔州市辖区脱离,新增应县,表明这些县域相较于周边县域,其耦合协调度水平高,朔州市辖区因周边县市耦合协调度水平的上升而脱离集聚区,应县因耦合协调度水平提升而成为新增县域。L-H型集聚区数量同样较少,到2018年L-H型集聚区主要包括侯马市、左云县和陵川县,这些地区耦合协调度水平较低,与周边县域差距较大,功能权衡程度高。

2.2.4 “三生”功能耦合协调度影响因素分析

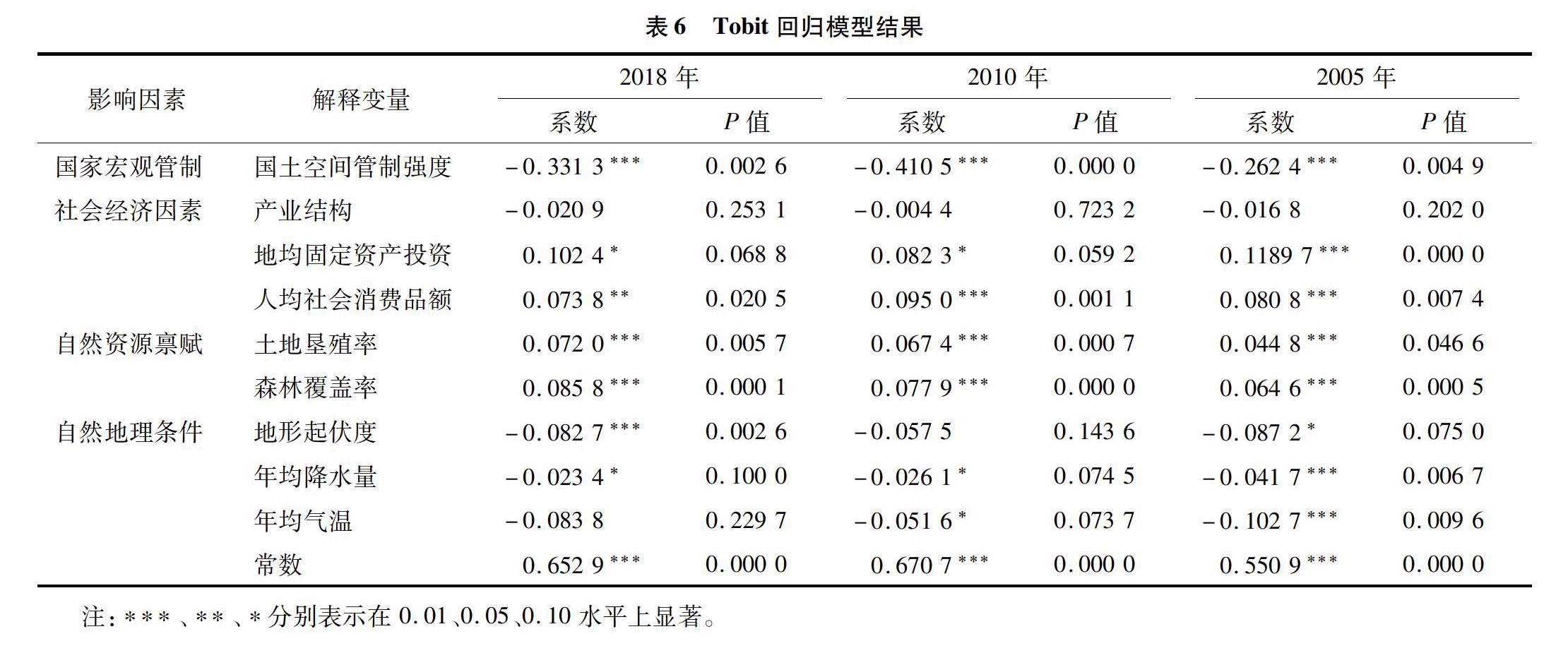

从表6可以看出,“三生”功能耦合协调度水平与国家宏观管制情况、社会经济发展因素、自然资源特征及自然地理条件状态均存在显著关系。

国家宏观管制是山西省县域“三生”功能耦合协调的约束条件,国土空间管制强度呈负向作用,这反映了区域宏观规划调控的方向,国土空间管制的目的是依据各县域单元的资源禀赋和比较优势,对县域土地用途和开发强度进行分区管制,以平衡更高尺度地理单元的经济发展和资源保护的压力[23],但对不同主体功能区县域而言,经济社会发展与生态环境保护之间的矛盾在短期内无法平衡,县域“三生”功能耦合协调度有待提高。

社会经济因素是山西省“三生”功能耦合协调的主要驱动力,从表6可知,产业结构为负向作用,但其P值并未通过显著性检验,其结果并不显著;地均固定资产投资与人均社会消费品额均为正向作用,但地均固定资产投资系数相对较高,这是因为山西省经济社会发展与生态环境保护对社会投资的依赖度较高,固定资产投资是“三生”功能耦合协调的重要推动力。

自然资源禀赋是山西省“三生”功能耦合协调的重要基础,土地垦殖率和森林覆盖率均呈正向效应,土地垦殖率系数逐年上升,反映了随着耕地保护、整治及高标准农田建设等政策的实施,耕地的多功能效应增强,森林覆盖率系数同样逐年上升,表明在生态文明建设背景下,生态功能的改善带动生产和生活功能的协调、提升。

自然地理条件是山西省“三生”功能耦合协调的主要限制因素,地形、气候和降水都为负向作用,其中地形起伏度反映了区域宏观地理条件,平原河谷区县域耦合協调性明显优于山地丘陵区,气温和降水重点是对农业生产功能的影响,山西省积温较低、降水相对较少,对农业生产功能呈负向作用,进而对耦合协调度呈负向作用。

3 结论与讨论

3.1 结论

本研究从“三生”功能视角出发,以耦合协调度模型、空间相关性分析和Tobit模型分析了2005、2010、2018年山西省耦合协调度的时空演化特征及其影响因素,研究结果如下:

(1)2005—2018年山西省县域耦合协调度水平显著提升,耦合协调变化由不合理逐步转向合理,但需要注意的是,山西省超过50%县域其耦合协调情况处于过渡类型,耦合协调情况仍需改善,多数县域耦合协调度水平亟待提高。

(2)2005—2018年山西省县域“三生”功能耦合协调度水平提升较为明显,并呈现出鲜明的地域分异特征,中级、初级和勉强协调县域沿平原河谷带集中分布,濒临和轻度失调县域则多位于山地丘陵区,整体呈现出“东西低,中部高”的空间分布格局。

(3)山西省县域“三生”功能耦合协调度存在显著的空间相关性,但全局空间相关性呈下降趋势;就局部自相关而言,山西省平原河谷区存在小范围的H-H集聚;山地丘陵区呈现大规模的L-L集聚,在今后的发展过程中,要加强山区基础设施建设,促进县域之间发展联动,高值区县域在自身发展的同时也要加大对周边地区的辐射带动作用,促进区域协调发展。

(4)山西省县域“三生”功能耦合协调度受多元因素影响,其中国家宏观管制是其约束条件;社会经济因素是其提升主要驱动力;自然资源禀赋是其改善的重要基础;而自然地理条件则是其发展的主要限制因素。

3.2 讨论

根据山西省“三生”功能耦合协调水平呈现出的地域分异特征、空间集聚效应和影响因素状况,结合山西省实际提出以下建议:(1)在“三生”功能耦合协调水平的提升过程中,要明晰各种功能情况,明确各县域的主导功能和短板功能,针对不同功能情况制定差异化提升政策。(2)平原区县域在今后的发展过程中,要注重对生态环境的保护和改善,缓解生产、生活功能对生态功能的压力;山区县域其主体功能定位多为生态功能区,该区生产功能的提升、生活功能的改善都要与生态环境的保护相适应。(3)应加大基础设施建设,促进区域联动,加大晋中、晋北、晋南和晋东南地区之间的发展联系,缓解山地区和平原区的极化态势。(4)在主体功能区划和国土空间管制背景下,在更高尺度区域协调的前提下,各县域通过税费调节、财政转移支付等方式构建县域协调发展机制,以促进县域内部耦合协调发展。

本研究通过剖析山西省“三生”功能耦合协调度演化特征及影响因素,为合理编制国土空间规划,促进区域协调发展提供依据,介于数据收集的局限,指标间复杂关系还有待研究,此外,耦合协调背景下“三生”功能内部运转关系情况也有待进一步考量。

参考文献:

[1]Zhang Y N,Long H L,Tu S S,et al. Spatial identification of land use functions and their tradeoffs/synergies in China:Implications for sustainable land management[J]. Ecological Indicators,2019,107:1100-1114.

[2]单 薇,金晓斌,冉 娜,等. 江苏省土地利用“生产-生活-生态”功能变化与耦合特征分析[J]. 长江流域资源与环境,2019,28(7):1541-1551.

[3]刘继来,刘彦随,李裕瑞. 中国“三生空间”分类评价与时空格局分析[J]. 地理学报,2017,72(7):1290-1304.

[4]黃金川,林浩曦,漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展[J]. 地理科学进展,2017,36(3):378-391.

[5]邹利林,王建英,胡学东. 中国县级“三生用地”分类体系的理论构建与实证分析[J]. 中国土地科学,2018,32(4):59-66.

[6]Xie G D,Zhen L,Zhang C X,et al. Assessing the multifunctionalities of land use in China[J]. Journal of Resources and Ecology,2010,1(4):311-318.

[7]杜国明,孙晓兵,王介勇. 东北地区土地利用多功能性演化的时空格局[J]. 地理科学进展,2016,35(2):232-244.

[8]张路路,郑新奇,孟 超,等. 湖南省土地多功能耦合协调度时空分异[J]. 中国土地科学,2019,33(3):85-94.

[9]李 欣,方 斌,殷如梦,等. 江苏省县域“三生”功能时空变化及协同/权衡关系[J]. 自然资源学报,2019,34(11):2363-2377.

[10]徐 磊,董 捷,陈 恩. 基于“三生”功能的长江中游城市群国土空间利用协调特征[J]. 水土保持研究,2018,25(2):257-263.

[11]崔家兴,顾 江,孙建伟,等. 湖北省三生空间格局演化特征分析[J]. 中国土地科学,2018,32(8):67-73.

[12]柳冬青,张金茜,巩 杰,等. 基于“三生功能簇”的甘肃白龙江流域生态功能分区[J]. 生态学杂志,2019,38(4):1258-1266.

[13]李广东,方创琳. 城市生态-生产-生活空间功能定量识别与分析[J]. 地理学报,2016,71(1):49-65.

[14]孙丕苓,许月卿,刘庆果,等. 环京津贫困带土地利用多功能性的县域尺度时空分异及影响因素[J]. 农业工程学报,2017,33(15):283-292.

[15]刘武江,张 川,杨 松,等. 基于“三生空间”的生态隔离带研究进展[J]. 江苏农业科学,2020,48(14):25-32.

[16]刘盛和,张 擎. 杭州市半城市化地区空间分布变化[J]. 地理研究,2008,27(5):982-992.

[17]葛忠强. 基于RS和GIS的城市郊区生态质量综合评价研究[D]. 北京:北京林业大学,2006.

[18]管青春,郝晋珉,石雪洁,等. 中国生态用地及生态系统服务价值变化研究[J]. 自然资源学报,2018,33(2):195-207.

[19]封建民,郭玲霞,李晓华. 汉中市土地利用时空变化及其对生态系统服务价值的影响[J]. 水土保持研究,2020,27(1):275-282.

[20]Tang Z. An integrated approach to evaluating the coupling coordination between tourism and the environment[J]. Tourism Management 2015,46:11-19.

[21]任志远,徐 茜,杨 忍. 基于耦合模型的陕西省农业生态环境与经济协调发展研究[J]. 干旱区资源与环境,2011,25(12):14-19.

[22]余亮亮,蔡银莺,罗 成. 湖北省国土空间规划管制测度及空间相关性分析[J]. 地理与地理信息科学,2020,36(3):97-103.

[23]余亮亮,蔡银莺. 国土空间规划管制与区域经济协调发展研究——一个分析框架[J]. 自然资源学报,2017,32(8):1445-1456.