基于效应子E38识别与NB-LRR富集测序挖掘抗晚疫病马铃薯资源

2021-05-26段艳凤文国宏ArmstrongMR李广存金黎平

段艳凤,文国宏,Armstrong MR,李广存,金黎平*

(1.中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京 100081;2.甘肃省农业科学院马铃薯研究所,甘肃 兰州 730070;3.英国邓迪大学/詹姆斯赫顿研究所植物科学系,英国 邓迪 DD2 5DA)

马铃薯是世界上继小麦、玉米和水稻之后的第4大粮食作物,也是中国重要的粮菜饲兼用作物[1]。由致病疫霉(Phytophthora infestans)引起的晚疫病是马铃薯生产上最具毁灭性的病害[2]。目前,生产上对晚疫病的防治措施主要应用杀菌剂,不仅会导致抗药性菌株的产生,还增加了环境污染及对人类健康带来风险。实践证明,培育抗病品种是防治晚疫病的根本手段[3]。然而,由于栽培马铃薯抗源缺乏,抗病基因(R基因)容易被高度进化的晚疫病菌株克服,致使抗晚疫病育种进程缓慢。因此,寻找优异晚疫病抗源材料,挖掘新的R基因,对于促进马铃薯抗晚疫病育种具有重要意义。

致病疫霉基因组容量高达240 Mb,编码了大量的效应蛋白,其中最大的效应蛋白家族为RXLR类蛋白,大约有560多个[2]。目前,所有被报道的致病疫霉效应蛋白(AVR)均属于RXLR类蛋白,并且都排列在基因稀疏、重复序列较高的区域,例如AVR1[4]、AVR2[5]、AVR3a[6]、AVR4[7]及AVR-blb2[8]等。目前已经克隆的马铃薯晚疫病R基因有近30个,均属于NB-LRR类抗病基因[9]。基于植物与病菌识别的ETI理论,这些R基因编码的蛋白可以通过识别致病疫霉中RXLR类AVR蛋白产生过敏性反应(Hypersensitive response,HR),从而使马铃薯产生抗病性[10]。效应子组学策略由Vleeshouwers等[11]在2008年提出,即通过效应子与抗病基因的识别鉴别马铃薯资源中是否含有潜在抗病基因,该方法大大提高了抗病资源的评价及抗病基因的鉴定和利用效率。

近年来一种基于NB-LRR序列富集测序(Resistance gene enrichment Sequencing,RenSeq)技术发展成熟。该技术可以精确地对植物基因组中NB-LRR基因序列进行进一步注释,通过该技术研究者们将马铃薯基因组中的NB-LRR基因数目从438个增加到了755个[12]。RenSeq技术可以快速有效地对R基因进行定位和分离。Jupe等[12]利用该技术分别以野生种Solanum berthaultii和S.ruiz-ceballosii分离群体为材料,成功鉴定到了上述两个群体中与晚疫病抗性位点共分离的标记。RenSeq还可以作为一种快速诊断工具(dRenSeq),对通过磁珠富集的片段测序后与已知的R基因进行比对,可以快速确定被检测的材料是否含有已知的R基因[13]。

本研究所用的晚疫病菌效应子E38由西北农林科技大学实验室提供,该实验室在前期研究中发现在马铃薯栽培品种‘陇薯12号’中过表达E38可引发过敏性坏死反应(HR),揭示了在‘陇薯12号’中可能存在特异识别E38的抗病基因。本研究以‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’为材料,通过晚疫病抗性鉴定、效应子识别及dRenSeq等分析,并以‘陇薯12号’与‘L05Nsr-j-1’的分离群体为材料,以期解析其抗性遗传基础,为‘陇薯12号’的利用及抗晚疫病基因克隆等后续研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 植物材料

‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’均为四倍体,F1杂交后代分离群体共计215个单株,以上材料由甘肃省农业科学院马铃薯研究所提供。试管苗在MS培养基(20 g/L蔗糖,5 g/L含维生素MS,8 g/L琼脂,pH 5.8)上,23℃、16 h/8 h光暗培养两周后,移植于日光温室营养钵中生长,期间进行浇水、施肥等日常管理。‘陇薯12号’、‘L05Nsr-j-1’及F1分离群体在移植后4~5周时选取健康、幼嫩完全展开的叶片进行病菌效应子分析。晚疫病菌接种鉴定在移植后8~10周时进行。

1.2 晚疫病菌株及抗性鉴定

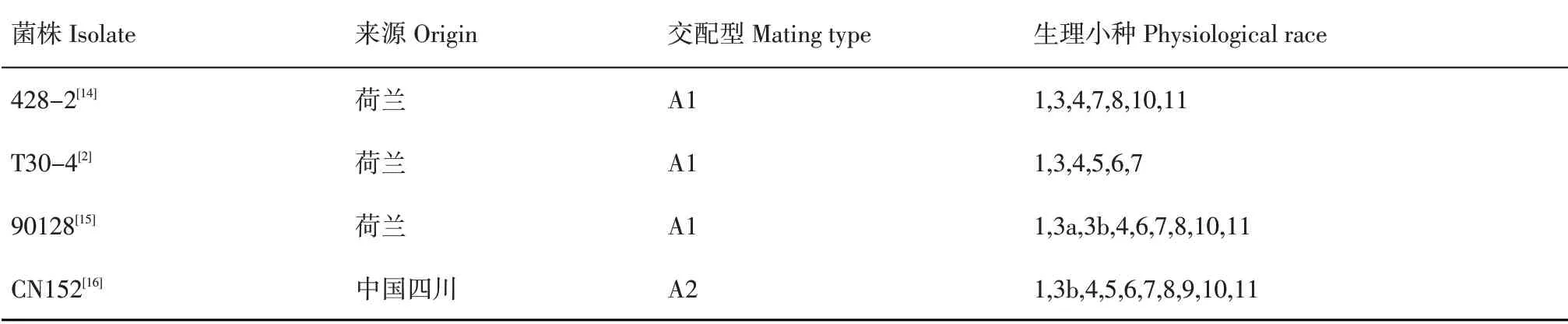

用于接种的晚疫病菌株为428-2、T30-4、90128和CN152(表1),其中CN152可以克服很多已知的抗晚疫病基因,包括广谱抗病基因Rpi-blb1/RB,被称为“超级生理小种”。晚疫病菌株于液氮保存,待接种时于黑麦培养基上活化。活化的菌株在霉菌培养箱18℃黑暗培养7~14 d,待菌丝长满培养皿时加适量无菌水于4℃诱导游动孢子3~6 h,利用血球计数器统计游动孢子数量并稀释到接种浓度,准备接种。

接种方法采用离体叶片法[16],并略加改动。从植株顶部计起,选取第3~5片展开叶,背面朝上置于双层湿润灭菌滤纸上,在每个叶片背面主叶脉两侧各接种1滴浓度为5×104个游动孢子/mL的孢子悬浮液,每滴10μL。接种后将容器封好,置于18℃培养箱内,在每日光照16 h,黑暗8 h,相对湿度100%条件下培养。接种后6~7 d调查发病情况。对于接种的每个菌株,每份材料从3个植株上各选取一个叶片进行接种,每个接种试验重复3次。本研究以‘CPH1-14’为抗病对照,‘Desiree’为感病对照。

表1 晚疫病抗性鉴定所用菌株Table 1 Isolates used for late blight resistance evaluation

1.3 重组质粒及转化质粒的鉴定

重组质粒pMDC83-E38由西北农林科技大学实验室提供;pBINPLUS-R3a和pK7WG2-Avr3a重组质粒由荷兰瓦赫宁根大学实验室提供;空载体pMDC83由本实验室保存(表2)。将以上质粒通过冻融法[17]转至农杆菌GV3101中。将转入质粒的农杆菌分别在含有相应抗生素的LB平板培养基上活化,28℃静置培养2 d。挑取单克隆接入1 mL含有相应抗生素的LB液体培养基,28℃,200 r/min,培养过夜,菌液DNA进行PCR验证,经过验证的菌液加20%灭菌甘油保存在-80℃冰箱。

R3a[18]和Avr3a[19]特异引物序列来源于参考文献,E38和pMDC83引物序列通过软件Primer premier 5.0设计(表3)。PCR反应体系:菌液DNA模板1μL、上游引物(5μmol)0.3μL、下游引物(5μmol)0.3μL、2×Taq mix 8μL、ddH2O 6.4μL。PCR反应程序:94℃变性30 s,Tm退火30 s,72℃延伸45 s,35个循环。第一个循环之前94℃预变性5 min,最后72℃延伸7 min。

1.4 基于农杆菌介导的基因瞬时表达分析(Agroinfiltrationassay)

采用Vossen等[20]的方法,每个植株选取3片幼嫩、健康和完全展开的叶片进行基因瞬时表达分析,设置3次生物学重复。将于-80℃贮存的农杆菌菌液在含有相应抗生素的3 mL LB液体培养基中28℃过夜培养。第2 d,将这些培养物接种到含有相应抗生素的15 mL YEB培养基中(1 L蒸馏水中添加5 g牛肉浸膏、5 g蛋白胨、5 g蔗糖、1 g酵母提取物及2 mL 1 mol MgSO4),另加10μL/L 200 mol乙酰丁香酮(Acetosyringone,AS)及1 000μL/L 1 mol 2-氮吗啉乙烷磺酸[2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid,MES],28℃,200 r/min,培养过夜。第3 d,16℃、4 000 r/min离心8 min收集细胞,用MMA缓冲液(1 L蒸馏水中添加20 g蔗糖、5 g MS及1.95 g MES,用NaOH调节pH至5.6,另外添加1 mL/L 200 mol溶于DMSO的AS)重悬浮至OD600达到0.2。将含有R3a和Avr3a基因悬菌液1∶1混合,室温静置3 h后,用1 mL无针头注射器以点注射方式(直径1 cm左右)在叶片上注射作为阳性对照。空载体pMDC83、农杆菌GV3101为阴性对照。3~4 d后观察、统计表型。试验设置3次生物学重复和3次试验重复。

表2 用于农杆菌瞬时表达的质粒Table 2 Vectors used for agroinfiltration

表3 用于PCR验证的引物Table 3 Primers used for PCR validation

1.5 基因组DNA提取及d RenSeq分析

采用改良的CTAB法[21]提取‘陇薯12号’及‘L05Nsr-j-1’基 因 组DNA,利 用Nanodrop ND-100型分光光度计检测DNA的质量及浓度。

dRenSeq分析参考Armstrong等[22]的方法进行。利用‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’的DNA分别构建基因组DNA测序文库,与标记有NB-LRR基因保守序列的磁珠杂交富集。将杂交上的DNA洗脱,并基于Illumina MiSeq测序平台测序。将测序的reads与已知的马铃薯晚疫病R基因以1%和2%的错配率进行比对。

2 结果与分析

2.1 ‘陇薯12号’可能含有未知晚疫病抗病基因

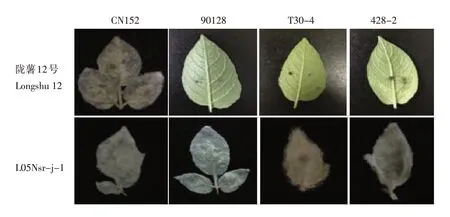

利用包括超级生理小种CN152(13_A2型)在内的4个来源不同、毒力不同的晚疫病菌株对‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’进行了接种鉴定。结果如图1所示,‘陇薯12号’对CN152表现为感病,对90128、T30-4及428-2 3个菌株表现为抗病;‘L05Nsr-j-1’则对4个菌株均表现为感病。结合4个菌株的生理小种类型,推测‘陇薯12号’可能含有晚疫病抗病基因R2、R9或其他抗病基因。

2.2 病原效应子E38可以激发‘陇薯12号’特异的HR反应

目前,已公布的马铃薯R基因均是通过识别致病疫霉中一类含有RXLR结构域的效应子从而激发抗病功能。本研究采用效应子E38分别在‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’中进行农杆菌瞬时表达分析,结果表明‘陇薯12号’可以识别效应子E38产生特异的HR,预示‘陇薯12号’存在识别E38的潜在R基因(图2)。而‘L05Nsr-j-1’则不能识别E38,未产生特异的HR。

图1 ‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’的晚疫病抗性鉴定Figure 1 Late blight resistance identification of'Longshu 12'and'L05Nsr-j-1'

图2 效应子E38在‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’叶片上的识别表现Figure2 Recognition performanceof Agrobacterium-mediated transformation of'Longshu 12'and'L05Nsr-j-1'with effector E38

2.3 dRenSeq检测揭示‘陇薯12号’中存在未知晚疫病抗病基因

‘陇薯12号’除对“超级生理小种”CN152表现为感病外,对90128、T30-4及428-2 3个菌株均表现为抗病,‘L05Nsr-j-1’则对以上4个菌株均表现为感病。为确认‘陇薯12号’的抗性是否来源于已知的NB-LRR基因,采用了R基因诊断技术dRenSeq对‘陇薯12号’进行了富集分析,结果显示,在容许1%和2%错配率时,‘陇薯12号’的reads没有完全覆盖所检测的任一基因(表4,图3)。因此推测,‘陇薯12号’的抗性可能来源于这些基因外的其他基因或同源基因。

2.4 F1分离群体大部分基因型对农杆菌敏感

为了挖掘‘陇薯12号’中含有的特异识别效应子E38的潜在抗病基因,本研究将E38在‘陇薯12号’和‘L05Nsr-j-1’杂交的F1分离群体215个单株上进行农杆菌瞬时表达分析,理论上携带潜在抗病基因的个体会识别效应子E38进而出现细胞坏死的表型。结果显示F1群体145个(67%)单株阴性对照出现细胞坏死,表现出假阳性反应;70个(33%)单株阳性对照和阴性对照均正常,其中23个单株能被E38识别产生HR,47个单株不能被E38识别产生HR(图4)。

表4 ‘陇薯12号’NLR基因的覆盖率Table 4 NLRcoveragein'Longshu 12'

图3 d RenSeq分析‘陇薯12号’中的NLR基因Figure 3 d RenSeq analysis of NLR genes on'Longshu 12'

图4 效应子E38在F1群体基因型进行农杆菌接种的实例Figure 4 Examples of agroinfiltration in F1 population genotypes with effector E38

3 讨论

晚疫病是马铃薯的第一大病害,严重制约中国乃至世界马铃薯产业的发展。寻找优异抗源材料,挖掘和利用新的R基因,对于促进马铃薯抗晚疫病育种尤为重要。尽管国内外研究者进行了大量研究,在马铃薯中克隆了近30个晚疫病R基因[9],但这些基因全部来自野生种,且很多抗性已经被克服,包括R pi-blb1/RB、Rpi-sto1和Rpi-pta1[23]等一些广谱抗性基因抗性被快速进化的生理小种克服。马铃薯野生种中具有丰富的等位基因多态性,利用于遗传育种,可以拓展育种材料的遗传基础[24]。然而,野生种与栽培种之间普遍具有杂交不亲和、胚乳败育、雄性不育等生殖障碍[25],导致野生资源利用难度增大。马铃薯普通栽培种经过长期的适应性选择,聚集了高产优质等优良的农艺性状,其中不乏一些晚疫病抗性强的材料。如果能在普通栽培种中筛选到优良抗源材料、挖掘R基因,将显著提高马铃薯抗晚疫病育种效率。

本研究所用材料普通栽培种品种‘陇薯12号’植株在田间高抗晚疫病[26],室内接种鉴定对“超级生理小种”CN152外的其余3个菌株表现为高抗或免疫,通过系谱分析发现‘陇薯12号’含有‘小白花’、‘渭会4号’、‘中德6号’及‘大西洋’的血缘,其中‘小白花’为中国农家品种,在1983年出版的《全国马铃薯品种资源编目》中记载具有较强晚疫病抗性。近年来,逐渐发展起来的效应子组学策略大大提高了抗病资源的评价和筛选及R基因的鉴定和利用效率[27]。本研究中晚疫病菌效应子E38可以激发‘陇薯12号’产生特异的HR反应,dRenSeq检测其未包含已知的R基因。然而通过农杆菌介导的瞬时表达在F1群体进行E38的识别,67%的材料出现假阳性反应,表明群体不适合采用农杆菌介导的瞬时表达进行效应子识别挖掘抗病基因,这与Chen等[13]结果相符,在其研究中野生种S.verrucosum群体不适合用农杆菌或PVX介导的瞬时表达进行高通量的效应子组学筛选和鉴定。

本研究通过晚疫病抗性鉴定、效应子E38识别及dRenSeq等方法鉴定获得‘陇薯12号’为含有未知R基因的优良抗源材料,对F1群体采用效应子E38识别挖掘抗病基因,但大部分材料出现背景反应,证实并非所有材料均适合效应子组学策略识别鉴定。本研究鉴定得到的‘陇薯12号’能够识别效应子E38激发过敏反应,预示‘陇薯12号’存在潜在抗病基因,为以后克隆其抗病基因、抗病育种实践和开展马铃薯与晚疫病菌分子互作奠定了基础。