“阿利·伯克”级驱逐舰单舰反导作战能力分析研究∗

2021-05-25

(91404部队 秦皇岛 066000)

1 引言

“阿利·伯克”级驱逐舰是美国海军21世纪主要的驱逐舰型,也是当今的驱逐舰之王,为其装备的“MK-41”导弹垂直发射系统和“宙斯盾”作战系统使其具备抗反舰导弹饱和攻击的能力,也是世界上首装“战斧”巡航导弹的驱逐舰,并具备一定的隐形功能。

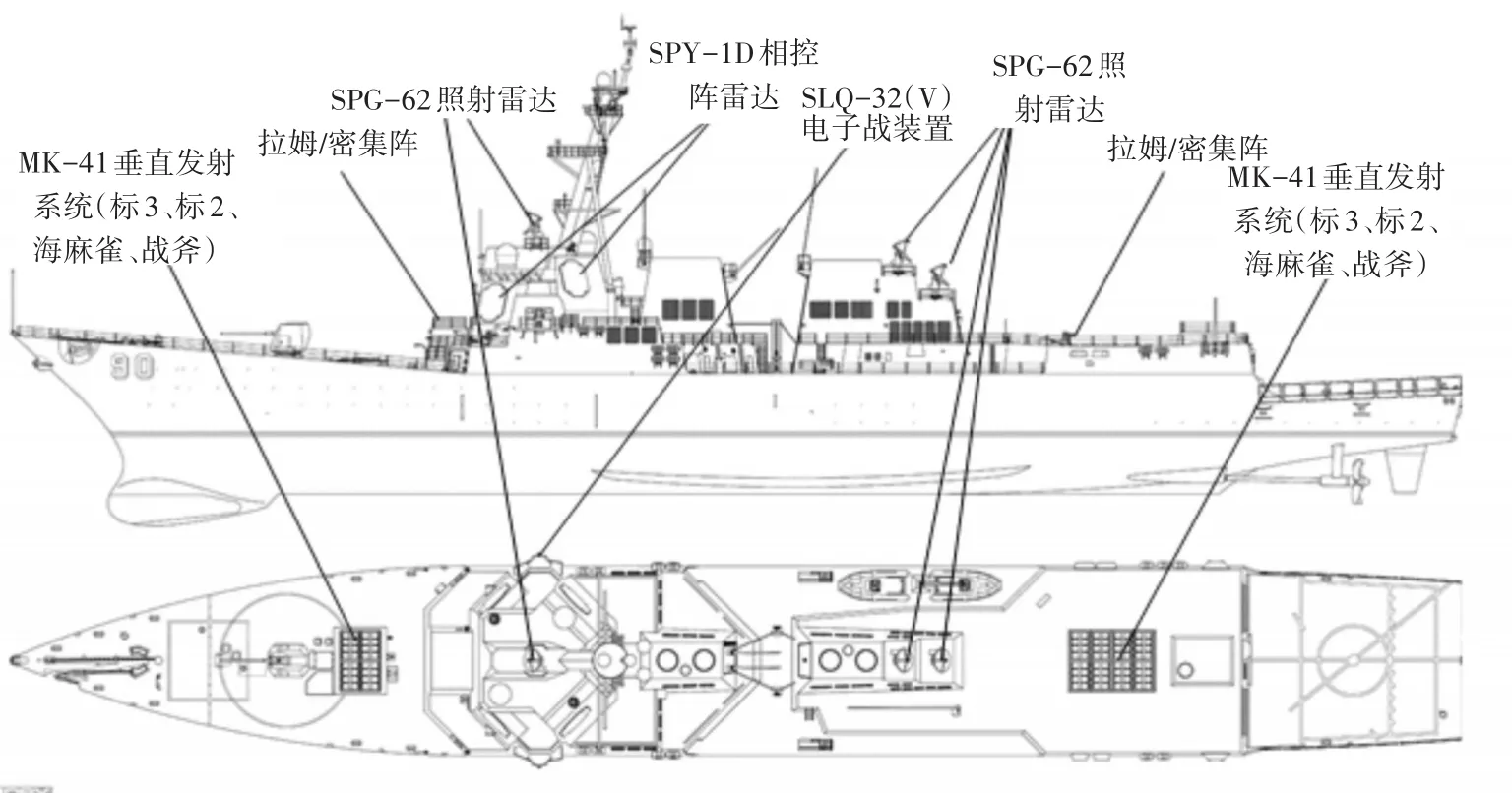

2 “伯克”级驱逐舰反导作战系统构成

“阿利·伯克”级驱逐舰首尾装备两组MK-41导弹垂直发射系统,计有90~96个发射单元,一般情况下,装载有46枚“标准”舰空导弹,24枚“海麻雀”改舰空导弹,两套“密集阵”MK-15舰炮武器系统或者两套11联装的“海拉姆”近程导弹系统[1],由此构成远程、中程、近程三层立体反导作战体系。

“伯克”级驱逐舰防空反导作战装备按防御距离来分类,可以分为近程、中程、远程防空反导。近程防空反导装备包括“密集阵”MK-15舰炮、“海拉姆”近程导弹和“海麻雀”改舰空导弹;中程防空反导和远程防空反导主要依赖由“宙斯盾”作战系统的“标准”中程舰空导弹和“标准”远程舰空导弹。“伯克”级驱逐舰最新型的“基线-9”采用“标准-3”Block 2A舰空拦截导弹,理论上可以拦截5000km以上导弹,这意味“伯克”级驱逐舰可以拦截洲际弹道导弹。

3 “伯克”级驱逐舰反导能力研究

3.1 对来袭导弹的探测跟踪能力

“阿利·伯克”级驱逐舰主要防御3类对其构成威胁的反舰导弹:1)超低空掠海飞行反舰导弹;2)高空超音速反舰导弹;3)具备机动变轨、精确末制导反舰导弹。

3.1.1 AN/SPY-1D相控阵雷达

AN/SPY-1D舰载四面相控阵雷达是“宙斯盾”系统中探测系统主要设备,能完成全空域快速搜索、自动目标探测和多目标跟踪、计算武器的发射参数、向飞行中的“标准”导弹实施中段的指令指导,依托SPY-1D雷达进行对空警戒。SPY-1D雷达对目标的探测距离据目标在雷达反射面积大小而不同,大于10m2的约为460km,大于1m2的约为260km,约为 0.1m2的目标探测距离只有 130km[2]。而且SPY-1D雷达作为舰载雷达,受海上视距的影响,对掠海的超音速和亚音速导弹探测距离不大于40km[2]。

SPY-1D雷达,对掠海目标的发现距离也为视距,一般用视距公式来描述:

在没有预警机提供预警情报保障的情况下,SPY-1D雷达作为对空搜索雷达,对空域进行扫描,并接受回波进行成像,在MK-41系统及操作员协同下对成像进行分析并确定目标,发现目标后对目标实施跟踪,判断威胁程度和等级,对目标进行编组并安排火力,在条件允许时发射“标准”舰空导弹对目标实施拦截。

3.1.2 AN/SPG-62火控雷达

AN/SPG-62雷达是连续波照射器,作为“宙斯盾”系统的重要组成部分,会连接导弹接战模式。在获取和跟踪目标之前,通过SPY-1D雷达进行上链和中继制导,然后产生持续的目标数据来制导导弹接近目标,然后由SPG-62雷达进行终端照射。

“伯克”级驱逐舰共安装3部SPG-62型火控雷达,1部在舰艏主桅杆前方安装(默认朝向舰艏方向),另外两部分别在舰艉烟囱后不同高度连续安装(默认朝向舰艉),单部雷达对单方向来袭导弹的照射跟踪能力为4批。

“标准”对来袭导弹的拦截过程的中段主要依靠自身的惯导和SPY-1D雷达为其提供制导指令飞向目标,在接近目标后,末段的半主动雷达导引头开始工作,由SPG-62雷达实施末段照射,对目标进行持续照射,捕获目标精确的方位、速度、高度等信息以后,引导“标准”等武器予以打击,“标准”等武器接收目标反射的雷达信号,对目标实施追踪直至摧毁目标。

“标准”导弹在接近目标后,此时则需要SPG-62雷达对目标实施照射,每部照射器采用分时照射的方法[1]。照射雷达只需要在导弹进入攻击末端后才指向目标,对于导弹飞行中段的指令引导,照射雷达可以放手不管。这样“伯克”上的SPG-62雷达就可以抽出工夫按先后顺序依次照射多个目标。“伯克”上配备了3部SPG-62雷达,每部雷达能分时照射4个目标,全舰共有12个火力通道。

图1 “阿利·伯克”级驱逐舰防空相关装备安装图

依托三部火控雷达,可在360°范围实施对来袭目标的照射跟踪。其中,1号火控雷达照射范围为-135°~+135°(左舷为-,右舷为+),2号、3号火控雷达照射范围均为-45°~-180°、+45°~+180°。对于掠海飞行的来袭导弹,在舰艏方向±45°范围内,因舰桥、烟囱遮挡,仅有1部火控雷达可实施照射;在左右舷45°~135°范围内,有3部火控雷达可实施照射;在舰艉±45°范围内,有两部火控雷达可实施照射。因此,舰艏方向±45°范围,为“伯克”对掠海来袭导弹防御的薄弱方向,“伯克”应重点考虑从此方向对来袭导弹的防御。

图2 “阿利·伯克”级驱逐舰SPG-62雷达照射范围示意图

3.1.3 AN/SPS-67(V)3雷达

AN/SPS-67(V)3型对海搜索雷达是近程两坐标对海搜索雷达,提供海面目标、低空飞行器高速检测和跟踪,但其对海上舰艇目标的极限探测距离是104km,因而其探测能力有限,只能辅助SPY-1D雷达对目标探测[2]。

3.2 对来袭导弹的硬抗击能力

3.2.1 拦截硬武器

“标准-2”导弹是美国海军现役的主要防空导弹,采用“惯导+指令+半主动雷达”制导[2],拦截远近界为7km~240km,高低界为9m~30000m,超低空飞行速度2.5Ma,通过MK-41垂直发射系统发射,宙斯盾系统反应时间8s,发射间隔2s。

海麻雀改进型导弹,拦截远近界为1km~50km,高低界为10m~10000m,超低空飞行速度为2.2Ma,通过MK-41垂直发射系统发射,宙斯盾系统反应时间8s,发射间隔2s。

拉姆导弹,拦截远近界为0.1km~9km,对超音速突防导弹拦截近界0.5km,高低界为5m~6000m,飞行速度2.7Ma,不同方向反应时间3s。导弹是红外制导,这是因为反舰导弹的尾焰会释放处热量。雷达扫描以后,不需要再精确制导,导弹会自动引导并拦截目标。为了保证速度,拉姆导弹会旋转翻滚发射。

密集阵,远近界为0.46km~1.5km(DDG-85号舰以后,改为拉姆导弹)。密集阵是用超高的射速形成一个覆盖面来击落来袭导弹的。密集阵的射速大概是每分钟3000发~4500发。在发现目标会迅速发射出子弹形成一定数量的火力网进行拦截。如果是径直冲过来的导弹,拦截的概率还可以,但如果是末端蛇形飞行的反舰导弹就很难拦截。

3.2.2 对来袭导弹的拦截计算

1)宙斯盾系统反应时间

AN/SPY-1D相控阵雷达发现反舰导弹后,其系统反应时间=指挥反应时间(识别+威判+决策+命令)+导弹准备与发射时间+导弹截击飞行时间。

(1)基本反应时间:发现目标到发射导弹8s~12s;

(2)导弹截击飞行时间:

①高空超音速(3Ma)反舰导弹,搜索跟踪距离120km,拦截时间50s~60s;

②超低空掠海反舰导弹,搜索跟踪距离30km,超音速(>2Ma)10s,亚音速导弹25s~30s。

2)“伯克”拦截计算

“伯克”计算条件:SPY-1D雷达对超低空掠海导弹探测距离为30km,单部SPG-62火控雷达照射/目指能力4批,标准-2、海麻雀导弹全程拦防,拉姆导弹近程拦防,宙斯盾系统反应时间8s。

来袭方计算条件:拦截导弹一对一拦截、成功率100%,来袭导弹末端突防速度为2Ma、突防后命中概率为75%(含飞行可靠度)、单一飞行可靠度为89%。

在计算中,本文引入以下概念:

(2)探测线:主要描述了敌方雷达对我方导弹最远探测距离。一般用视距公式来描述:

(2)拦截发射线:在敌方拦截导弹发射时刻,我方突防导弹距目标的所处位置。单舰艇在对掠海导弹的探测中,探测距离一般大于远程拦截导弹射程,因此针对远程拦截导弹公式可如下描述:

拦截发射线=目标探测位置-(防空系统反应时间+发射间隔时间)×来袭导弹突防速度

“伯克”对来袭导弹的防空一般采用梯次拦截的方式进行拦截,中近程导弹的发射线与前梯次远程导弹拦截遭遇线相关,可以认为前梯次的拦截遭遇就是目标探测位置,采用上述公式计算。

(3)拦截遭遇线:主要描述了敌方拦截导弹和我方突防导弹遭遇的位置,具体算法如下:

拦截遭遇线=拦截发射线/(拦截导弹的速度+突防导弹速度)×拦截导弹的速度

按照从舰艏方向对“伯克”实施导弹攻击进行计算分析:

(1)“伯克”从发现来袭导弹到导弹临空时间为65s,单方向上仅有一部火控雷达发挥照射跟踪作用;

(2)对同一方向的同一个攻击波次,“伯克”共可拦截4次,其中,“标准”拦截两次,拦截7枚;“海麻雀”拦截两次,拦截两枚;“拉姆”导弹拦截1次,拦截1枚,共可拦截10枚来袭导弹。拦截示意图如图3。

考虑来袭导弹的飞行可靠度(89%),来袭方编队需在单方向上发射14枚导弹同时抵达敌舰对空探测范围,才能保证两枚突破其硬武器拦截、1枚命中(命中概率75%,含飞行可靠度)。

在该计算中,“伯克”的软抗击武器暂时没有定量数值支撑,无法定量计算分析,后续在攻击波次中考虑。“伯克”拦截导弹成功率是按照100%计算,未考虑拦截概率,所有“伯克”反应时间均是按照最高值计算,理论上已是其高戒备等级的抗击上限。

3.3 对来袭导弹的软抗击能力

“伯克”装备有AN/SLQ-32(V3)电子战系统,主要功能是防御反舰导弹的攻击,在“伯克”上担负点防御的任务,对导弹制导雷达和导弹发射平台上的雷达进行警戒、监视、识别和测向,并实施欺骗干扰,对一般雷达、捷变频雷达和随机扫描雷达有100%的截获频率。其性能特点:1)具备全自动操作模式,可以实施转发干扰,主要样式是距离波门拖引,角度波门拖引和逆增益技术,系统的反应时间是51ns,角度波门拖引可以用来干扰导弹连续波制导雷达;2)方位和频率测量均为宽开式,频率范围为1GHz~18GHz;3)可以实施应答式干扰,由调制或非调制的噪声,假目标及其他干扰技术进行干扰;4)由100%的工作比发射时间,在连续干扰雷达的同时,还能警戒和监视其他雷达;5)多条转发信道和多个应答干扰用的压控振荡器,可同时进行噪声与欺骗干扰,干扰敌方几个辐射源;6)对每个信号均能精确测频测向。

“伯克”装备有MK-36 Mod12型6管固定式“SRBOC”超速浮散型箔条火箭发射器、MK53舷外有源干扰发射装置,可在SLQ-32(V)3(DDG-72号舰以后,部分改为SLY-2)电子战系统的触发下,自动发射“箔条星”箔条弹、HIRAMⅢ、HIRAMⅣ红外曳光弹、GEMINI射频/红外混合干扰弹、LOROC“走离”式舷外箔条弹(射程2.5km)等进行联合干扰,降低反舰导弹对目标的捕获概率。

“伯克”的部分舰艇安装了8部角反射体发射器,可单舷发射4枚角反射体实施干扰。在有源干扰方面利用SLQ-32(V3)电子战系统实施,按照美军作战原则,一旦发现目标,需即对其实施有源电子干扰,如电子干扰与己方雷达产生同频干扰,则严禁使用。

4 “伯克”级驱逐舰反导能力缺陷

1)单舰抗饱和攻击能力有限

“伯克”级驱逐舰在应对超低空亚音速反舰导弹和高空超音速反舰导弹可以同时对近、中、远三个不同方进行三次抗打击,对超低空超音速反舰导弹可进行两次抗打击。无法应对超过3个方向或多于12枚的突袭导弹。

2)探测能力薄弱

“伯克”级驱逐舰装载的四面阵SPY-1D舰载探测雷达,其舰艇顶部是其探测死区,导致其对高空目标探测能力很弱。受“多路径效应”或海面杂波的影响,该雷达对超低空目标探测距离不到30km,导致提供的预警时间有限。针对末端机动的超音速掠海飞行导弹,实现的拦截概率很小。

3)识别能力薄弱

宙斯盾系统对接收到的目标只能据其信号特征和运动要素进行大致判断,无法准确实现目标识别。

4)反应时间长

美军“宙斯盾”系统的整个工作过程用时超过50s,无法及时应对高速舰空导弹的打击,突防进攻中的各种先进技术也使反导拦截系统“力不从心”。

5 结语

“伯克”级驱逐舰的防空反导作战能力确实已经非常强大,但也不是不可战胜的,本文对其单舰反导能力的分析也只是定量,“伯克”级驱逐舰的宙斯盾系统以及其软硬武器的有些具体的技术参数本文至今也无法得到,结论只能在一定程度上反映出“伯克”级驱逐舰的综合防空反导作战能力。