松辽盆地南部泉四段地层特征与储层发育规律

2021-05-24王晓雷

王晓雷

(大庆钻探工程公司地质录井一公司,黑龙江大庆163411)

泉四段是松辽盆地南部的重要含油层位之一,1956年至今泉四段扶余油层持续获得勘探发现,展现出满凹含油的特征,但由于泉四段扶余油层砂泥互层发育,储层渗透率低,对优质储层特征需求越来越高,因此有必要开展泉四段储层纵向精细划分,在区域地层精细对比划分基础上,查明泉四段储层发育分布规律,指导泉四段储层甜点评价。

1 泉四段层序地层发育特征

1.1 地层划分对比步骤及思路

泉四段砂组级别地层划分与对比主要以岩芯资料为基础,以测井曲线形态为依据,充分考虑层间的接触关系,结合完钻骨架井剖面的岩性特征,采用按照层序地层学方法,“旋回对比、分级控制、井震结合、骨架闭合”的小层对比方法,从大到小逐级对比,逐级控制对比精度。区域地层对比采用逐级精细原则,从高级别向低级别逐渐过渡,即先进行泉四段砂组级别界线的划分与统层,再进行各沉积时间单元(小层)的划分,具体对比思路和方法如下:

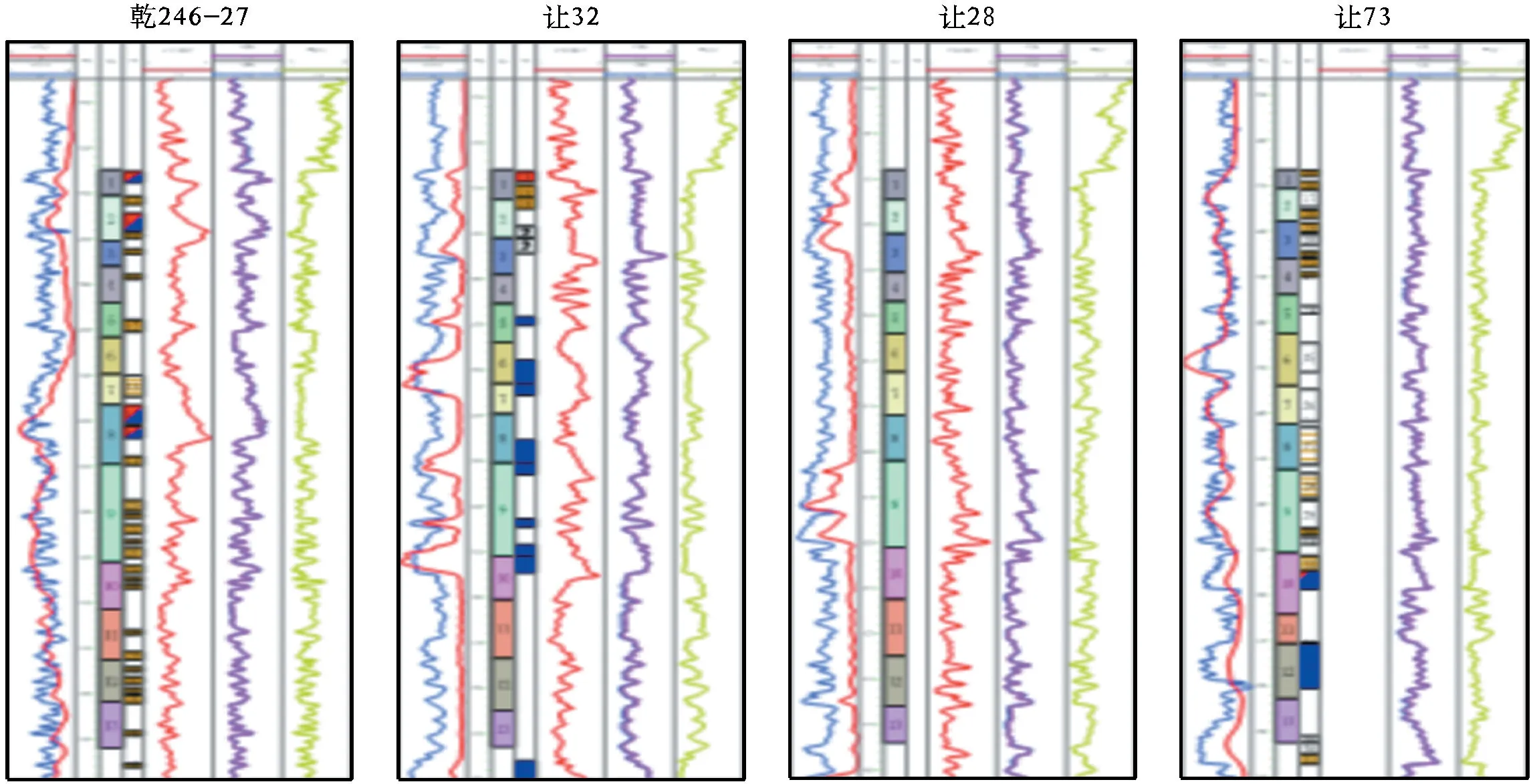

(1)明确研究区地层明显标志层,以及泉四段顶部、底部界线。研究区泉四段上覆地层——青一段底部为一套深灰色、灰黑色稳定湖相泥岩,在整个松南探区稳定沉积。测井相上为明显的高伽马、低电阻、高时差特征。泉四段电阻率明显高于青一段,由青一段的高AC转变为泉四段的低AC,是良好的区分界面(图1)。

(2)泉四段底部与泉三段地层接触。与下伏地层相比,泉四段测井相呈现高电阻特征。同时从岩性分析,沉积交接面为灰绿色泥岩与灰色粉砂岩互层。总体上研究区泉四段的底界的特征比较明显,测井相上声波时差存在明显台阶,除此之外,补偿中子值在泉四段和泉三段也存在很大的差异性。此外泉四段沉积期整体处于一个湖侵背景下,全区泉四段底部砂体相对发育,表现为“砂包泥”特征,杨大城子顶部砂体发育相对较少,厚度相对较小,表现为“泥包砂”特征。据此在长期旋回的基础上,界定扶余底界(杨大城子顶)。

1.2 测井曲线的旋回划分小层

在完成砂组级别统层对比后,依靠多曲线组合的方法,开展小层级别旋回对比划分,有效提高了层序界面识别和对比精度。针对研究区的储层地质特征,在小层级别地层对比过程中,采用了SP、GR、普通电阻率测井、声波测井、密度测井、中子测井等6种测井项目进行对比。按照标志层等高程模式、多期河道砂岩细分模式、河道下切砂体对比模式等方法进行对比划分。

(1)标志层附近的等高程对比模式:泉四段顶面具有在全区岩相、电相特征显著的稳定发育的统一标志层,且泉四段顶部砂体发育较差,侧切、下切现象不明显,假定同一沉积时间沉积厚度相同,可以把等距同一标志层的地层作为等时面,处在两个等时面的砂体划分在同一时间单元。

图1 乾246-让70区块泉四段顶部电测曲线特征

(2)多期河道砂细分对比模式:由于泉四段河流强烈的切割作用,不同时期河道位置的继承性,每期河流沉积物都可能被后来的河流冲刷改道,不同时期河道砂叠置成厚度较大的复合砂体。此时可依据厚度和曲线形态判别叠置砂体,若两期河道砂体之间未存留较细粒沉积,将多期叠置的厚砂体在据标准面一定距离(距离为欲划分地层的平均厚度,精确一点可采用邻井的厚度为依据)内“一分为二”。

(3)河道下切砂体对比模式:由于河道主流线附近冲刷最强烈,砂体明显“下切”,在对比这类砂体时,不能简单地应用等高程或厚度相近的对比方法“劈层”,将冲刷面作为单砂体的底界。

(4)相变细分对比模式:研究区内河流流向为SW-NE向,横向对比时相变快,相邻井间曲线、储层厚度变化大,对比时按微相的变化对比。

1.3 小层细分及对比结果

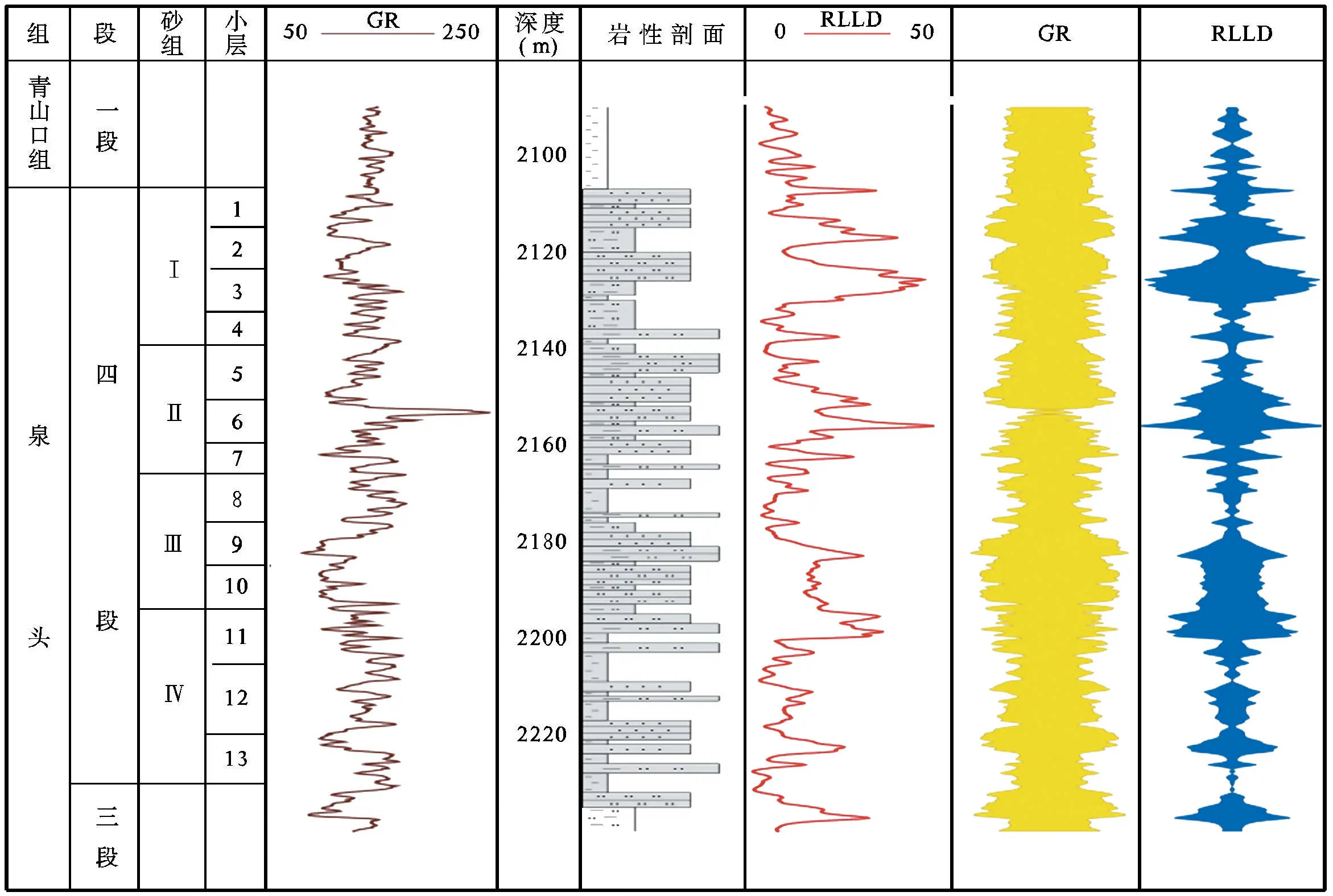

通过上述思路、方法对比分析认为泉四段地层全区分布广泛,一般厚30~120m。西部斜坡区厚度由东向西逐渐减薄;中央坳陷区和东南隆起区厚度较稳定,一般在80~120m。在凹陷或断陷的地方地层相对较厚,但整体厚度差异较小,反映出泉四段沉积时地形平缓。每个砂组内部由更次级的旋回构成,其中Ⅰ组细分为4个小层,Ⅱ、Ⅲ砂组分别划分3个小层,Ⅳ砂组划分为3个小层,共计13个小层,其中Ⅰ砂组包括1、2、3、4号小层,Ⅱ砂组包括5、6、7号小层,Ⅲ砂组包括8、9、10号小层,Ⅳ砂组包括11、12、13号小层,单砂组厚度25~30m,利用岩芯资料验证,每个砂组底部多为钙质泥砾岩、钙质砂岩等粗粒钙质胶结的碎屑沉积,正旋回特征明显(图2)。

2 泉四段储层微观特征

研究区主要以低渗透砂岩储层为特征,砂体展布及其储层物性对油气分布及成藏具有非常重要的作用。

2.1 泉四段储层岩石类型

研究区储集层主要为粉砂岩、细砂岩和含砾粉砂岩,岩性主要为岩屑长石砂岩或长石岩屑砂岩,其平均含量分别介于27%~47%、28%~41%,20%~39%,岩屑主要为酸性喷出岩,另见变质岩岩屑,填隙物含量在5%~20%不等,砂岩粒度细,为0.05~1mm,多以细砂岩为主。岩石颗粒分选中等—较差,磨圆度为次棱角—次圆,骨架颗粒以石英、长石、岩屑为主,其中石英含量为28%~35%,平均为32%;长石含量为32%~40%,平均为37%,以斜长石为主;岩屑含量为27%~34%,平均为31.3%,岩屑成分主要为长英质。从矿物特征看出砂岩岩屑含量较高,矿物成分成熟度较低,稳定的石英含量相对较少,能较好反映出该区物源近、搬运距离短的特点。根据砂岩分类划分标准,泉四段岩石类型是以岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩为主。

2.2 储层孔隙类型

研究区储层的主要储集空间类型以原生粒间孔为主,次生粒间溶孔、粒内溶孔次之,还可见填隙物内微孔、微裂隙等。

(1)原生粒间孔。分布于石英、长石和岩屑大颗粒支撑的骨架间,空隙具有比较清楚的轮廓,呈三角形或多边形。由于研究区尤其是轴部的扶余、木头和新立油田砂体埋藏深度整体较浅,原生孔隙十分发育,成为研究区最主要的储集空间。

图2 乾215井泉四段小层划分图

(2)粒内溶孔。是研究区另一较主要的储集空间类型,该类孔隙是在成岩酸性水的参与下不稳定岩石碎屑颗粒被不同程度地溶蚀而形成的孔隙,在本区该类孔隙多发育在长石颗粒和岩屑颗粒内。

(3)课后巩固。课后巩固环节很重要。在这一环节要求学生进行知识点的自我总结,完成相应的测试,进行自我检查。开展师生交流,学生可以通过发帖提出自己的疑惑,学生之间的交流不但解决了问题,还开拓了视野。通过这些环节的实施,将课程的学习融入整个过程中,强化了过程学习,培养学生终生学习的品质。

(3)粒间溶孔。研究区轴部构造低部位或北坡还发现被溶蚀改造的原生粒间孔隙、溶蚀扩大孔、胶结物内溶孔,这些孔隙形态多样,孔隙边缘往往呈不规则弯曲状,主要是沿长石、岩屑等岩石碎屑颗粒的边缘被溶蚀成港湾状,或者胶结物(方解石等)被部分甚至全部被溶蚀所致。

(4)微裂缝。主要包括构造应力和成岩收缩作用形成的微裂缝。裂缝的发育对储集空间的贡献较小,但它可以改善储层的渗透性。

2.3 储层孔隙结构特征

根据全区泉四段压泵资料分析,依据孔隙结构分类标准,对研究区孔隙结构可划分为三种类型。第一种类型是中孔较粗吼道型,约占总样品的16%,R50介于1~3μm,主要孔隙分布在6~10μm之间;毛管压力曲线呈略粗歪度,分选性中等到较好,排驱压力小,均小于0.1MPa;属于中孔中渗储层,多为含油、油浸级别粉细砂岩,主要分布在河道主体及边滩沉积。第二种类型是中孔细喉型,约占总样品的60%,R50介于0.25~1μm,主要孔隙分布在1~4μm;较粗歪度,分选较好;属于中孔低渗储层,多为油浸、油斑粉砂岩,主要分布在边滩沉积的中上部。第三种类型是小孔细喉型,约占总样品的24%,R50<0.25μm,主要孔隙分布在0.25~1μm;细歪度,分选好;属于低孔低渗储层,储集性较差,多为油斑或油迹粉砂岩,主要分布河道边部。砂岩储层的孔隙结构以中孔细喉型为主。

3 泉四段储层宏观特征

泉四段地层根据盆地研究认识,纵向上共分为四套砂组,共计十三套小层,所属的沉积相为三角洲相、三角洲—河流相以及河流相。不同区域、不同砂组、小层在岩性、物性、产状等方面存在较大差异。

3.1 储层纵向发育特征

通过区域系统取芯井岩芯实验分析,泉四段Ⅰ砂组储层砂岩发育,岩性以粉砂岩为主。储层的孔隙度分布范围为8%~10%,平均为9%左右,渗透率大小则主要在0.2×10-3μm2左右;泉四段Ⅱ砂组以及Ⅲ砂组岩性存在粉砂岩与细砂岩的过渡,储层孔隙度平均分布在10%附近,渗透率则在0.3×10-3μm2。从化验分析物性数据可以得出:泉四段Ⅱ、Ⅲ砂组孔隙度及渗透率均要比Ⅰ砂组的略高,主要原因受沉积相带控制。泉四段Ⅰ砂组沉积为三角洲前缘亚相,岩性偏细,泉四段Ⅱ、Ⅲ砂组则为三角洲平原相,砂岩粒度大于Ⅰ砂组。

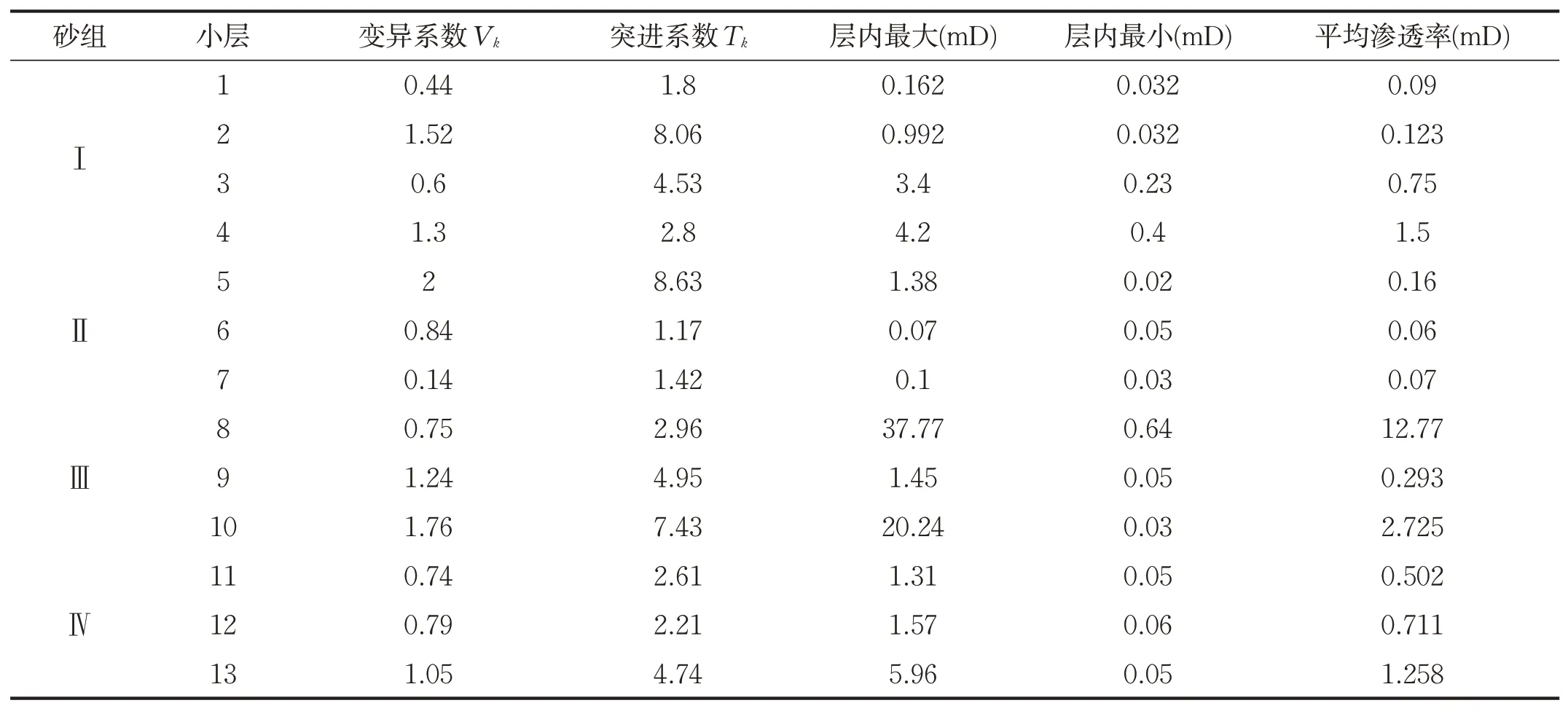

从相带分析三角洲平原亚相储层的渗滤能力要比三角洲前缘亚相储层稍高,从岩性和岩相分析:三角洲前缘亚相的Ⅰ砂组以泥岩到粉砂岩为主,而三角洲平原亚相的Ⅱ、Ⅲ砂组岩性以细砂到中砂为主,粒度较大的砂岩的渗滤能力显然要比粒度很细的泥岩、粉砂岩要好。二者在岩性及粒度上的差异也是导致其储层存在差异的原因。进而通过计算渗透率变异系数、渗透率突进系数、渗透率级差、夹层频数、有效厚度系数等参数来定量评价储层宏观非均质性。其中渗透率变异系数Vk反映样品偏离整体平均值的程度,是评价储层宏观非均质性的最重要参数,其值越大表示储层的宏观非均质性越严重。泉四段共有四个砂组十三个小层,各小层的变异系数、突进系数特点如表1所示。

表1 泉四段小层参数情况表

3.2 泉四段储层平面发育特征

泉四段沉积特征以河流型三角洲沉积为主,主要发育有浅湖、水下分支流河道、远端坝及席状砂、水下分流河道边部及水下越岸沉积、分流间洼地等沉积微相,不同沉积微相直接控制储层发育程度。通过区域沉积特征研究以及岩芯分析化验资料分析,认为泉四段储集性能平面变化较大,以扶余油田位置储层物性最好,中孔中渗储层十分发育。新北油田储层物性最差,以特低孔特低渗储层为主,其他地区储层主要以低孔低渗、低孔特低渗储层为主。

4 储层条件主控因素分析

松辽盆地南部泉四段储层物性控制因素主要受物源、沉积相带、岩性、成岩作用、构造作用等几个方面影响。精细分析各种影响因素对储层物性条件的控制作用对充分认识储层成因机制及发育规律具有重要的作用。

4.1 物源因素分析

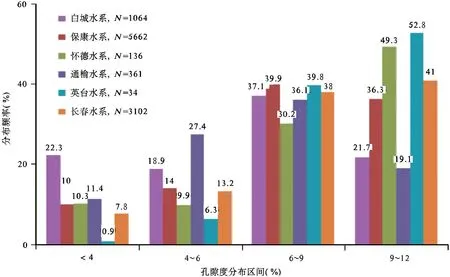

不同物源沉积体系自身母质岩性组合、颗粒大小、粒径分选、自身水动力条件均存在差异性。通过对扶余油层不同物源区储层物性分布直方图分析,在9%<Φ<12%范围内,白城、通榆和长春水系形成的砂体孔隙度明显低于英台、怀德和保康水系形成的砂体;在6%<Φ≤9%范围内,长春和怀德水系形成的砂体含量较低;4%<Φ≤9%范围内,通榆水系形成的砂体含量明显较高;在0.1×10-3μm2<K≤1.0×10-3μm2范围内,通榆水系形成的河道砂体渗透率明显较低;0.05×10-3μm2<K≤0.1×10-3μm2范围内,怀德和通榆水系形成的砂体含量略高,其他水系形成的砂体含量相差不大;0.01×10-3μm2<K≤0.05×10-3μm2范围内,通榆水系形成的砂体含量最高,说明其物性最差。一系列数据对比表明,英台、怀德和保康水系形成的砂体物性略好,白城和长春水系形成的砂体物性略差,通榆水系形成的砂体物性最差(图3)。

4.2 沉积相因素

图3 泉四段不同物源孔隙度分布直方图

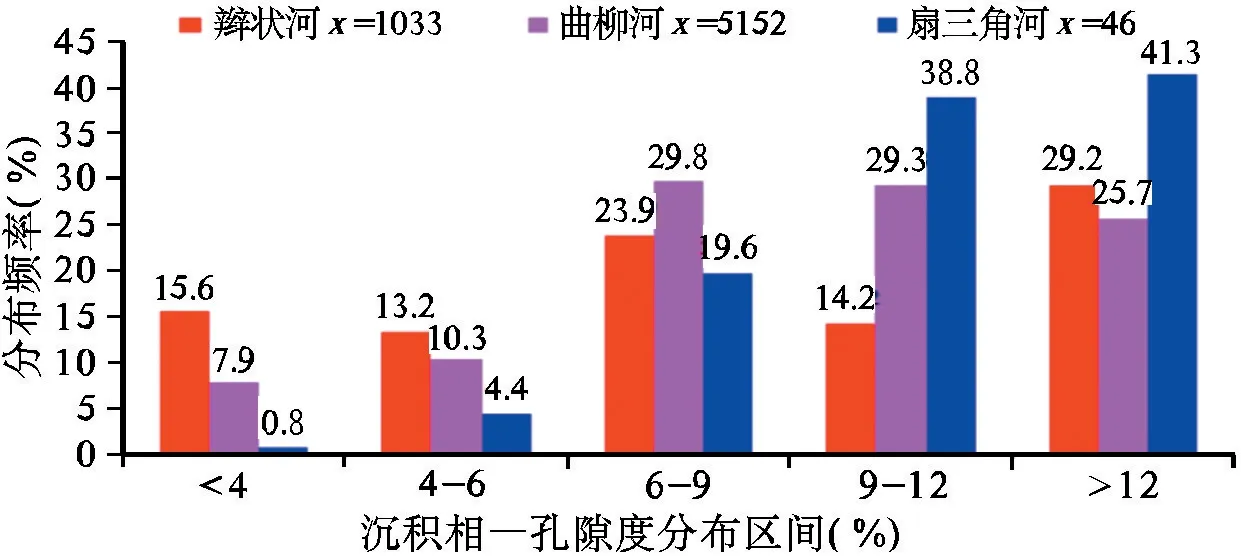

根据相带控储理论,不同沉积相带直接影响储层的物性条件。泉四段沉积时期,整体为曲流河三角洲及辫状河三角洲沉积特征,仅在红岗构造由于受到坡折重力作用,形成小范围扇三角洲沉积,且以前缘亚相为主。对比泉四段不同沉积相带物性特征,扇三角洲主体砂体孔隙度明显高于曲流河道砂体,而辫状河砂体储层物性最差。在扇三角洲储层中,Φ>6%的储层高达95%,渗透率K>1.0×10-3μm2的储层占26.09%,而0.1×10-3μm2≤K≤1.0×10-3μm2范围内的储层约占50%;在辫状河储层中,低物性的储层比例明显较高,其中,Φ<4%的储层占15.55%,0.01×10-3μm2≤K<0.05×10-3μm2的储层占25.69%,从沉积微相来看(图4),水下分流河道物性最高,以Φ>6%和K>0.05×10-3μm2的样品占多数;而边滩微相物性最差,Φ<6%的样品含量为63%,K<0.1×10-3μm2的样品含量为73.42%。

图4 泉四段不沉积相—储层物性分布直方图

4.3 岩性因素

泉四段岩性以砂岩类储层为主,主要为粉砂岩、泥质粉砂岩、中—细砂岩。由于不同岩性沉积物的粒度、颗粒分选、泥质含量等参数的不同,对储层物性也有不同的影响。在研究区泉四段200余个中砂岩物性测试样品中,Φ≥6%的样品占80%以上,而K≥0.05×10-3μm2的样品占77.12%;在细砂岩实测物性样品中,Φ≥6%的样品占72%,K≥0.05×10-3μm2的样品占63.8%;在4%≤Φ<6%区间范围内和0.01×10-3μm2≤K<0.05×10-3μm2范围内,粉砂岩样本的含量明显高于中、细砂岩含量,泉四段粉砂岩总体物性相对中—细砂岩较差。

4.4 成岩作用因素

泉四段形成之后,经历了青山口组—嫩江组二次规模较大的坳陷沉积及明水组末期构造反转等沉积演化阶段,上覆地层总厚度可达1800m以上,泉四段储层遭受了压实、胶结、溶解等成岩作用,不同程度地影响了储层物性特征。大量物性数据统计表明,压实作用对中央坳陷区泉四段砂岩储层的影响最大,致使储层孔隙度减少10%~25%,渗透率更是达到多个数量级的递减。

其次孔隙间胶结作用对泉四段储层物性也有较强的影响。孔隙间胶结作用越强,胶结物含量越高,储层类型越差。泉四段砂岩距离青一段泥岩越近,储层内碳酸盐胶结物含量越高。例如,在红岗阶地、华字井阶地及长岭凹陷泉四段储层内,上部Ⅰ砂组储层距离青一段泥岩最近,受到上覆盖层阻隔作用,地层水携带的Ca2+、CO32-等离子最容易在其储集空间内沉淀,碳酸盐胶结物含量明显较下部其它砂组高;其中Ⅳ砂组储层距离青一段泥岩最远,其碳酸盐胶结物含量最低,这是造成Ⅳ、Ⅲ砂组物性略高、而I砂组物性最差的主要原因之一。