赫尔佐格和德梅隆:石屋

——在人文与非人文之间

2021-05-19瑞士菲利普乌尔施布隆WrittenbyPhilipUrsprung

[瑞士]菲利普·乌尔施布隆 文 Written by Philip Ursprung

张峰 译 Translated by ZHANG Feng

于洋 校 Proofread by YU Yang

赫尔佐格和德梅隆于1978 年在他们的“根据地”——瑞士巴塞尔成立了事务所,他们第一个在“根据地”之外的委托项目,是位于意大利利古里亚[1](Liguria)区的一座度假别墅。项目开始设计于1982 年,1988 年施工完成。这座别墅位于塔沃里(Tavole)村旁边,距离地中海的海岸约10 公里,处于热那亚(Genoa)和尼斯(Nice)之间。利古里亚地区是阿尔卑斯山脉的最西南区域,高山和深谷是当地典型的地貌特征,当地植被种类是阿尔卑斯山脉与地中海植被的混合。自古以来,这片海港城镇旁的区域就用来种植橄榄,长久安稳的城市腹地却在20 世纪后半叶受到了人口减少的威胁:那些古老的人工梯田随着其上众多荒废的果园一同衰败了。当这座别墅(图1)在1988 年第一次以“石屋”(stone house)为名发表后,就引起了建筑行业内的巨大反响。与其他一些小房子一起,引爆了赫尔佐格和德梅隆在国际上的知名度。像石屋一样,这些小房子的名字都很有特点,比如:蓝屋(the Blue House,1980 年),兽医之宅(the House for a Veterinary Surgeon,1984 年),胶合木住宅(the Plywood House,1985 年),以及艺术品收藏者之家(the House for an Art Collector,1987 年)。

这些名字可以让我们不仅仅以建筑学的视角去看待它们吗?我们是不是应该将它们看作是艺术品,甚至是戏剧中的角色,或是一些主张不同建筑学主题的篇章呢?如果是这样的话,石屋又唤起了什么样的建筑主题呢?我认为,这个项目所探讨的主题是一种人文(human)与非人文(non-human)之间的复杂关系;换句话说,就是人体的尺度——人日常的生活环境、活动与尺度,与那些完全超出人体尺度和人类理解力的事物之间的张力。这个项目中的关键要素——无论是字面的还是隐喻的,显然就是石材。毕竟,这座建筑主要是由碎石和混凝土(artificial stone)构成的。第一眼看去,它的外观是稳定的。并且,用来构筑房屋的石头,又是人工与自然相遇的地方,也就是之前所述的人文与非人文相遇的地方。石材本身是地质运动的结果,是经历百万年自然运动而成型的;经过人类的加工,石材可以保护人类,并终于将人类与自然的粗粝隔离开来。

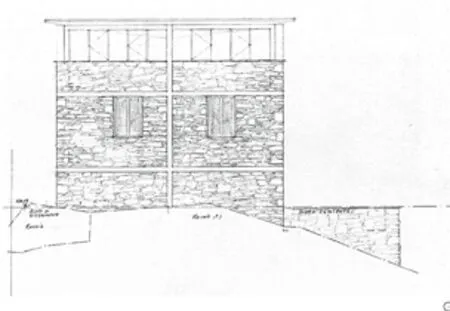

图1:石屋外景

图2:连续的纪念物,超级工作室

混凝土方格框架与装饰的概念

周边地景具有的崇高之美与经济下滑(导致的衰败)之间的剧烈反差,引发了这样一个问题:石屋怎样与周边环境建立关联呢?项目的基地位于一片可以俯瞰整个峡谷的山坡上。这里有一座历史建筑物的遗迹和一些种植橄榄的梯田的残留迹象。赫尔佐格和德梅隆从置入一个混凝土方格框架着手,征服和驯化了这片被遗弃的场地。模度化的结构似乎可以战胜重力,跨越地面上那些不平整的岩石表面。建筑中悬挑出去的平台完全漂浮于地面之上。方格框架显然是人工的,理论上讲,这样的结构甚至可以铺满整个地表;这与1960年后期意大利的超级工作室(Superstudio)提议的乌托邦拼贴案——“连续的纪念物”(图2),有异曲同工之妙。直角正交的结构唤起了人类理性化地改造自然、调研和控制自然的理想。不过这个混凝土结构不仅让人回想到过去建筑师在空间中扩张和征服土地的志向,它也指向了一个更平凡的现象:那就是当时意大利乡村的新建房屋,大都是混凝土框架结构的事实;如果预算允许的话,人们还会在框架间填充砖砌的墙体。为了减轻经济负担,许多这样的房屋省去了建筑外抹灰,保持着一种“素混凝土框架”的状态;这些房子像是未完成的存在:砖墙砌筑了一半,而配筋还裸露在粗糙浇筑的混凝土框架之上,这样的景象,却是当地最典型的场景。赫尔佐格和德梅隆(在设计中)确实不断重复地指涉日常的现象。在雅克·赫尔佐格的一份概念草图中可以看到他手写的笔记:混凝土框架(用结构表达?)还是用色彩表达?[concrete skeleton(with structure?)or color.[2]]赫尔佐格在草图中提出的是否展示结构的疑问,可能与裸露浇筑过程中的施工痕迹与节点有关。在其他草图中,框架的十字交点处被涂成了蓝色以及橘黄色。值得一提的是,十字交叉也是统治了平面秩序的形式规则。

赫尔佐格和德梅隆如此强调混凝土框架的表达并非偶然。实际上,石屋中的十字叉可以被解读成一个装饰物(校者注:赫尔佐格和德梅隆在草图中写道“Inneres Kreuz”“Ornament”,即:“内部的十字”“装饰”),它也标志了赫尔佐格和德梅隆开始将装饰作为建筑喻意的载体。这样的思考贯穿了他们全部作品,并且终结于北京的“鸟巢”(2008)——在其中,结构与形状合二为一了。与20世纪的众多先驱们不同,也与许多同辈建筑师不同,赫尔佐格和德梅隆对装饰(Ornament)的概念保持着开放的态度。在一次近期的采访中,雅克·赫尔佐格谈到了他对于装饰如何实用化的思考:“虽则看似是自相矛盾的,但是装饰正是统一和融合(各个部分)于一个整体当中的东西。如果它(建筑要素)可以反映或包含这个想法,那么它就是一个关于装饰的概念(校者注:即没有附加装饰构件);而如果没有,这样的元素就是一种装饰的附属(decorative appendix),我们向来反对(纯)装饰的提法[3](the notion of decorative)(校者注:即有附加装饰构件)”

既然如此,是否可能将装饰定义为人文与非人文之间的调和剂呢?它能否成为可以建立使用者和建筑之间人格化关系的元素呢?它能否成为人类其实无力承受的、却着实通过某种现象而确立的身份标示呢?这种人格化的关系似乎正是艺术史学家阿里娜·佩内(Alina Payne)在视觉文化中描述装饰的角色时所思考的东西。她声明:“联系起了刻度(小或大)和雕塑(建筑物或基于物体的)的第三对比项(tertium comparationis)就是人体,人体对于周围三维世界的介入是直接的、物理的、触感的。”[4]在石屋中,建筑师通过混凝土框架的外观,表达了建筑人员一方面渴望消减赋税,同时却又深刻参与到增长的意识形态中的矛盾,这是一种日常的经济现实内的复杂关系。这样来看,混凝土的十字交叉,像是某种象形文字一样象征着意识形态与经济状况间的纠缠,值得一提的是,这两者都会(在一定程度上)决定建筑学的状态。

石质薄膜与图像概念

砌筑的石块填充在混凝土骨架之间,其中一部分石块正是来自于基地上原有的建筑遗迹当中。赫尔佐格和德梅隆用石墙创造了一种坚固厚实的印象(图3~图9),几乎像是中世纪的防御工事[校者注:例如圣吉米尼亚诺地区(San Gimignano)的瞭望楼],金属百叶格构的窗户和门洞深陷在建筑的体量当中,也加深了这种印象。建筑室内没有诸如走廊、楼梯或是门厅等服务空间,它的平面组织是去等级化的,其中没有主要或是次要的空间区分。准确地说,它的空间组织更是一系列被叠加和并置的房间,这正如两位建筑师曾经深入学习的恩加丁(Engadine)农舍一样(校者注:即瑞士经典的无走廊+均质房间平面)。坚固和密实的外观更强调了这种空间组织的逻辑,那些(具体的)石砌的墙体仿佛被去材料化处理了:没有砂浆的粘接,让每一块石头都似乎是可以自由移动或是拆去用在别的结构中去。越仔细去观察这个房子,就越会感到尺度的不确定性:立面——或者说立面中石质的薄膜,被混凝土骨架所包裹,(从具体的质料)变成了抽象的图像(校者注:20cm 宽的统一外露混凝土框架小于真实结构框架尺寸,从而扼杀了建造性的阅读,只留下图像性的阅读)。

图3:石屋,总平面

图4:石屋,侧立面

图5:石屋,背立面

图6:石屋,剖面

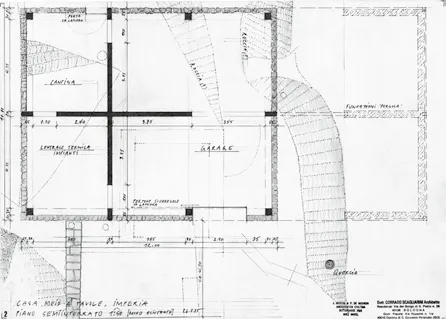

图7:石屋,一层平面

图8:石屋,二层平面

图9:石屋,三层平面

赫尔佐格和德梅隆第一次用“图像”作为建筑设计的概念是在蓝屋(the Blue House)当中,其中蓝色的应用使得房子看起来要比它实际的尺寸大许多——这种蓝色会让我们想到法国艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein)创造的“克莱因蓝” (图10)。图像的概念在加利福尼亚州扬特维尔市的多米纳斯酒庄(Dominus Winery)继续发展,这里,石头仿佛悬置在铁笼之中。而进入21 世纪后,图像好像就成了建筑学当中最常用的工具了[5]。石屋中,相比于把石块的组织描述成“堆砌”,说它是画布或是壁画上聚集在一起的颜料更为贴切:画面上的笔触不正是仔细研磨后的彩色石块吗?石块丰富的形状和颜色产生了一种如画的效果(picturesque),石墙的母题也令人们想起艺术界许多案例:比如(开始于20世纪60 年代末的)贫穷艺术运动(Arte Povera),其中流行于20 世纪七八十年代间的艺术家雅尼·康奈利(Jannis Kounellis)或是马里奥·默兹(Mario Merz)的雕塑作品中(图11),就大量使用了碎石块。另一个关键的是指保罗·塞尚(Paul Cézanne)在一副描绘圣维克多山的绘画作品中的说明:“自然并不存在于表面,它藏在深度当中,而呈现在表面的颜色,则是深度的反映。”[6]此外,罗伯特·史密森(Robert Smithson)还写道——尽管带有激烈的讽刺和对于当代艺术的批判:“‘颜色’原来意味着‘去覆盖’(to cover)或是‘去隐藏’(to hide);物质首先吸收了光线,然后又用外在的颜色混淆和掩盖了隐藏在深处的光线。”[7]

图10:蓝色色粉,2019,上海当代艺术博物馆,伊夫·克莱因

混凝土框架和石块的填充是辩证地联系在一起的:抽象而普适的方格碰上了一种具体而特定的质料;(通过网格进行的)扩张与过去遗迹中材料的回收利用,呈现出乐观态度与怀旧之情的并置。尽管想要确认这座建筑的参照物是毫无困难的,比如周边区域中那些混凝土框架与砖块填充构筑的房屋。建筑师其实对“文脉”没有多大兴趣,或者说是对既有形状的直接模仿的摒弃,他们在寻找的,是某种从根本上不同的东西。两位建筑师的作品总能让“新”与“旧”不可分离地纠缠在一起,并将它们转换成为一种没有先例的现象(校者注:没有先例即没有参考,它意味着建筑师明确拒绝对有文化意义建筑的继承性。)。这种操作预示了他们在之后方案中不断追求的主题,比如杜伊斯堡的MKM 现代艺术博物馆(Museum Küppermühle,1999 年)、泰特现代美术馆(Tate Modern,2000 年)以及马德里西班牙商业银行文化中心(CaixaForum Madrid,2008 年),都是由原有的工业建筑转化而成的当代艺术馆。回到最初的假设,笔者认为在石屋中,(利用)自然(物质)的潜在风险被禁锢在了石墙当中,与此同时,框架又将自然物质的本质特征转化成了新的美学现象:石墙和框架一起,构成了一层调和人文与非人文之间矛盾的薄膜。

图11:无题,1969,泰特现代美术馆,雅尼·康奈利

处置不连贯性

那些石墙完全没有建构作用和承载建筑荷载的结构作用,以鸟瞰的视角,整个房子像是蓄水池,石墙则像是它的覆盖,而这些墙体本身,恰恰对它们作为“墙体”的存在提出了质疑,它们承担的更多的是语义学的“重量”。建筑师很清楚这个房子在环境中被隔离的状态有多么重要,在他们的早期草图中,都将它命名为“孤独的房子”,大概是“石屋”[8]更令人喜爱,所以他们放弃了之前的命名。在建筑的下半部分,只有很少的几个开口穿透了厚重的体量,与此同时顶层则拥有连续的整排水平长窗,可以提供环顾四周的视野。赫尔佐格和德梅隆曾经提到过这座建筑将自身暴露给自然的重要性,在他们给作品集选择的纪录影片中,有一张图片展示着一个树干在混凝土骨架前伫立的场景,他们这样描述到:“树干和混凝土支撑在视觉上融合进了一个共同的承重结构,混凝土框架朝向自然的空间指向性在此处变得可见。”[9]另一张照片展示了施工过程中如何使用辅助金属横梁,以及施工现场完全被树冠覆盖的场景。建筑师这样描述到:“在施工过程中,自然穿透了建筑的外壳,房间成为自然力量压迫下生成的结晶。树木(自然)和脚手架(人工)在照片中融合在一起。”[10]

石屋进行了两次自我封闭:它将自己从外界割离,而将关注点放在了空间的交界处。它在处理自治(autark)与自主性(autonomy),但是这里面却没有现代主义的自我指涉(self-reference)或是自我依存(self-reliance)。它与周边的许多东西都有联系,可以引起一串真实场景以及内心意象的涟漪。石屋源于一种仔细的场地阅读——相比于建筑学的传统视角,建筑师更多的是从形态学、地理学、气象学、历史学以及经济学的视角进行阅读。这座建筑的形式完全不指向任何类型(typology),它并没有在模仿周边房子的形状或是质料,它也并没有生产一种基于已有传统的类比(建筑)[校者注:就在该建筑建成的1988 年的同时,苏黎世联邦高工的米洛斯拉夫·锡克(Miroslav Šik)等教授正在组织基于“类比”和罗西类型学理论的设计教学。这与实践中赫尔佐格和德梅隆的探索形成了鲜明对比]。在1997 年发表的一篇解释性文本中,盖哈德·马克(Gerhard Mack)声称:“这座看起来好像是清晰组织的古典房屋,其实并不是一个(自我的封闭)物体(object),它朝向天空敞开自身,就像是一个收集雨水的蓄水池。”[11]与其说建筑师在寻找的是亚历山大·佐尼斯(Alexander Tzonis)和莉安·勒菲尔(Liane Lefaive)提出的“批判地域主义”的概念,不如说他们在刻意远离阿尔多·罗西以类型学为基础的建筑学——在1960 年代成形的《城市建筑学》中的观念。赫尔佐格和德梅隆的目标绝不在于反映或是批判性地评价某种历史已经赋予的东西,而是利用建筑学作为一种方法,去更清晰地观察环境,去表达那里已有的东西,去让场地上已经存在却不可见或不可闻的东西发声。他们的态度绝不是历史的,或者这样描述:他们作品的意义绝不在于它与建筑历史的批判性关联。从他们试图为每一个场景建立特定的建筑学关联的角度来说,这种观点无疑是实验性的。

文题似乎想要问的问题:比一座由石头构成的房子更简单和基础的(建筑)存在吗?这个项目是无法消减的(irreducible),是独具实验性的(experiment),它提出了建筑怎样回应自然力量与经济力量的问题——二者定义了建筑,并塑造了建筑。石屋同时也是一份声明,是一个建成的宣言,这份声明不断地出现在他们之后的项目当中。总体来说,它讲述了一个彻底不连续的空间与时间的故事。从石材重新组织成的墙体可以看到:历史,并不是由紧密联系的类型、形状和功能的线形发展而来,而是一系列不连续的单独事件(singularities)的累积。空间,正如我们从“坚实的庇护”中所学来的那样。它其实并不是图像和意义可以任意投射或自由滑移的空洞的媒介。联系“内外”将永远是巨大挑战——一个通过各种开洞方式——一个窗户、一扇门、或是屋顶,所不断上演的挑战,甚至将一座房子放置在场地上这个动作本身就很不简单。石屋发出了这样的声明:没有任何东西理所应当!建筑学不是用来展示我们已经知道的,而是用来学习和探索我们不知道的。(校者注:这段文字实际上在反对简单的图像拼贴和指涉,即当时主流后现代主义的常规做法。作者实际上写明了所有事实,只是没有言明这样一个结论:赫尔佐格和德梅隆通过这个作品完成了对后现代主义的背离。这个结论解释了为何当年该作品能在业内引起巨大的反响)。

注释

[1] Gerhard Mack and Herzog & de Meuron,The Complete Works,vol. 1(Basel:Birkhäuser,1997),61,Fig.C.

[2] Gerhard Mack and Herzog & de Meuron,The Complete Works,vol. 1(Basel:Birkhäuser,1997),61,Fig.C.

[3] Jacques Herzog,interview with Philip Ursprung,Basel,November 26,2013,translation by Philip Ursprung.

[4] A lina Payne,From Ornament to Objec t;Genealogies of Architectural Modernism(New Haven:Yale University Press,2012),16.

[5] See Ilka Ruby,Andreas Ruby,and Philip Ursprung,Images;A Picture Book of Architecture(Munich:Prestel,2004).

[6] Joachim Gasquet,Joachim Gasquet’s Cézanne;A Memoir with Conversations,trans. Christopher Pemberton(London:Thames and Hudson,1991),166.

[7] Robert Smithson,“Incidents of Mirror-Travel in the Yucatan,”Artforum VIII,no. 1(Sept. 1969);reprinted in Robert Smithson;The Collected Writings,ed. Jack Flam(Berkeley:University of California Press,1996),119-33.

[8] Mack,Herzog and de Meuron,The Complete Works,61,Fig.E.

[9] Mack,Herzog and de Meuron,The Complete Works,63,Fig.G.

[10] Mack,Herzog and de Meuron,The Complete Works,66,Fig.D.

[11] Gerhard Mack,“Nr. 17,Stone House,Tavole,” in:Mack,Herzog and de Meuron,The Complete Works,57.

图片来源

图1. Herzog and deMeuron,Stone House in Tavole,Italy,1988. © Margherita Spiluttini.

图2. https://en.wikipedia.org/wiki/Superstudio.

图3~图9. © Herzog & de Meuron 提供.

图10. 莫万莉拍摄.

图11. https://www.tate.org.uk/art/artwork s/kounellis-untitled-ar01136.