甘草荆防汤治疗慢性荨麻疹的临床疗效回顾性分析

2021-05-13张德华杨玉峰刘媛媛李雅茹郭梦圆

张德华, 杨玉峰, 刘媛媛, 李雅茹, 郭梦圆

(1.广州中医药大学第四临床医学院,广东深圳 518033;2.深圳市中医院,广东深圳 518033)

慢性荨麻疹(chronic urticaria,CU)为临床皮肤科常见的过敏性疾病,因反复发作和瘙痒两大发病特点,正困扰着广大患者和医务工作者。杨玉峰教授从事中医皮肤科临床工作31 年,具有丰富的临床经验,他认为慢性荨麻疹反复发作是因为素体肺脾气虚,卫外不固,风邪易袭而导致,故治疗上应从肺脾二脏出发,进而总结出用治慢性荨麻疹的经验方甘草荆防汤,用于临床常可取得良好的疗效。基于此,本研究进一步采用回顾性研究方法,选取2019年8月~2020年5月运用甘草荆防汤治疗的50 例慢性荨麻疹患者为观察组,并与运用常规中医辨证处方治疗的50 例患者为对照组,以客观评价甘草荆防汤在治疗慢性荨麻疹方面的临床疗效,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象及分组 从深圳市中医院的医院信息系统(hospital information system,HIS)中检索2019 年8月~2020年5月诊断为慢性荨麻疹患者的相关资料,依据纳入和排除标准进行筛选,共有100例患者纳入本研究。根据是否运用甘草荆防汤治疗将患者分为观察组和对照组,每组各50例。

1.2 诊断标准 西医诊断标准:参照赵辨主编的《中国临床皮肤病学》[1]中慢性荨麻疹的诊断标准。中医诊断和辨证分型标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》[2],分为风热犯表、风寒束表、血虚风燥3种证型。①风热犯表型。主症:风团色鲜红,遇热加剧,常伴剧烈瘙痒;次症:伴有发热、恶寒,口渴咽干,咽喉肿痛;舌脉:舌苔薄白或薄黄,脉浮数。②风寒束表型。主症:皮疹色白,自觉瘙痒,遇风寒加重;次症:伴恶风、恶寒,口不渴;舌脉:舌质淡,舌苔白,脉浮紧。③血虚风燥型。主症:皮疹色淡红,午后或夜间加重;次症:伴心烦易怒,口干,手足心热;舌脉:舌红少津,脉沉细。

1.3 纳入标准 ①符合上述慢性荨麻疹的中西医诊断标准;②年龄为18~65 岁,性别不限;③符合《中医病证诊断疗效标准》[2]的诊疗方案或运用甘草荆防汤加减治疗的患者。

1.4 排除标准 ①治疗周期少于2 个月的患者;②未规律服用药物的患者;③治疗过程中使用过糖皮质激素、免疫抑制剂和抗组胺药物治疗的患者;④临床资料或相关评价指标记录不详的患者;⑤合并有严重内科疾病的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 观察组 给予甘草荆防汤加减治疗。甘草荆防汤的药物组成:防风15 g、荆芥15 g、炙甘草15 g、白芍10 g、鸡血藤15 g、丹参15 g、白术10 g、茯苓10 g、陈皮10 g。随症加减:风热者加金银花、菊花;风寒者加桂枝、麻黄;血虚风燥者加黄芪、党参、当归。每日1 剂,常规煎煮2 次,每次煎取200 mL,分早晚2次服用。

1.5.2 对照组 给予常规中医辨证论治处方治疗。风热犯表型运用消风散加减,风寒束表型运用桂枝麻黄各半汤加减,血虚风燥型运用当归饮子加减。每日1 剂,常规煎煮2 次,每次煎取200 mL,分早晚2次服用。

1.5.3 疗程 2 组患者均以治疗1 个月为1 个疗程,共治疗2个疗程。

1.6 观察指标及疗效评价标准

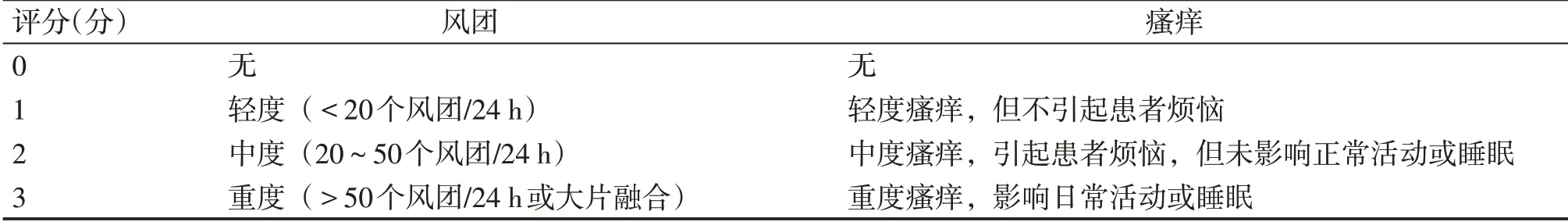

1.6.1 荨麻疹活动性评分(urticaria activity score,UAS) 参照欧洲荨麻疹指南(2013 年版)[3]推荐的从风团和瘙痒两个维度进行评分。具体评分细则见表1。

表1 荨麻疹活动度评分表Table 1 Scoring criteria for urticaria activity

1.6.2 疗效评价标准 参照2002年《中药新药临床研究指导原则(试行)》[4]制定的疗效标准,依据UAS 评分进行疗效评定。采用尼莫地平法:疗效指数=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%。痊愈:疗效指数≥95%;显效:60%≤疗效指数<95%;有效:30%≤疗效指数<60%;无效:疗效指数<30%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总病例数×100%。

1.7 统计方法 运用SPSS 25.0 统计软件进行数据的统计分析。计量资料用均数±标准差(±s)表示,治疗前后比较采用配对t检验,组间比较采用两独立样本t 检验;计数资料用率或构成比表示,组间比较采用χ2检验;等级资料组间比较采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组慢性荨麻疹患者基线资料比较 观察组50 例患者中,男23 例,女27 例;年龄18~65 岁,平均(38.82 ± 10.22)岁;病程(3.60 ± 3.78)年。对照组50 例患者中,男28 例,女22 例;年龄20~65 岁,平均(37.44±10.80)岁;病程(3.22±3.46)年。2 组患者的性别、年龄、病程等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 2 组慢性荨麻疹患者临床疗效比较 表2结果显示:治疗2个月后,观察组的总有效率为94.0%(47/50),对照组为88.0%(44/50),组间比较(秩和检验),观察组的疗效明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。

2.3 2 组慢性荨麻疹患者治疗前后UAS 评分比较 表3结果显示:治疗前,2组患者的UAS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组患者的UAS 评分均较治疗前明显下降(P<0.01),且观察组对UAS 评分的下降作用明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。

表2 2组慢性荨麻疹患者临床疗效比较Table 2 Comparison of clinical efficacy in the two groups of chronic urticarial patients [例(%)]

表3 2组慢性荨麻疹患者治疗前后UAS评分比较Table 3 Comparison of UAS in the two groups of chronic urticarial patients before and after treatment (±s,分)

表3 2组慢性荨麻疹患者治疗前后UAS评分比较Table 3 Comparison of UAS in the two groups of chronic urticarial patients before and after treatment (±s,分)

①P<0.01,与治疗前比较;②P<0.01,与对照组治疗后比较

组别观察组对照组例数(例)50 50治疗前4.04±1.24 3.98±1.10治疗后1.58±0.95①②2.04±0.67①

3 讨论

荨麻疹是临床皮肤科常见的过敏性疾病,以出现大小不一的风团,发无定处,骤起骤消,并伴瘙痒为主要临床特点。当症状反复发作每周至少2 次并持续6 周以上者就可诊断为慢性荨麻疹。目前以二代抗组胺药为一线治疗药物[5-6],虽有一定疗效,但复发率较高,且安全性待考。而郭静等[7-8]研究表明,中医药在治疗慢性荨麻疹方面具有独特优势。

对于荨麻疹的病因病机古代论述颇多,从其病名由《黄帝内经》最早记载的“隐轸”到“赤白游风”“风乘疙瘩”的演变,可见古代多数医家认为风邪为该病发病的重要因素。《丹溪心法》一书有言:“瘾疹多属脾”;而《外科枢要》则云:“赤白游风,属肺气虚”。杨玉峰教授循古而新,认为慢性荨麻疹发病应责之肺脾。因肺主气属卫,司玄府开合,以抵御外邪。脾主运化水谷,化生气血,充卫气以御外,滋营血、荣肌肤。若肺脾气虚,则易感风邪,风无所致,发于肌肤而生本病。故治疗当从肺脾二脏出发,补脾益气,祛风止痒,采用自拟方甘草荆防汤加减治疗。方中炙甘草性甘、温,具有升阳益气的作用,升阳以御外,益气以强中;白芍,《医学启源》记载其能“安脾经,和血,补脾胃”;防风,《药类法象》描述其为“治风通用”之药;荆芥,《本草备要》述其能祛“皮里膜外”之风;鸡血藤、丹参活血通络,正所谓“治风先治血”;白术、茯苓、陈皮健脾益气,健脾土而补肺气。诸药合用,共奏补益脾肺、祛风止痒之功效。现代药理研究[9]也证实,炙甘草、白芍、白术、鸡血藤、丹参等具有较好的抗炎和免疫调节作用,防风、荆芥等具有很好的抗过敏作用。

本研究结果显示,经2个疗程的治疗后,观察组的疗效明显优于对照组,且观察组对UAS 评分的下降作用也明显优于对照组,差异均有统计学意义(P <0.01)。表明甘草荆防汤治疗慢性荨麻疹效果显著,其疗效优于常规中医辨证论治处方治疗,值得临床进一步推广应用和深入研究。