骏马奖获奖图书是如何打磨出来的?

2021-05-13梁文春

文|梁文春

当作品在思想精神层面、心灵与情感层面达到一定高度的时候,“少数民族”的身份标签便去除了,作品更容易引起读者的共鸣,也具有更恒久的生命力。

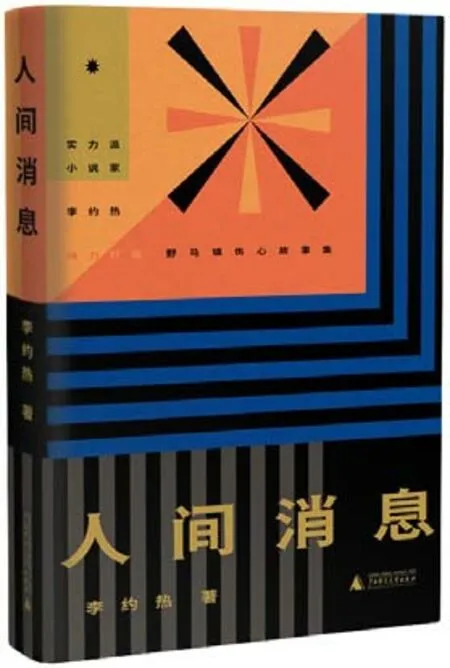

去年的第十二届全国少数民族文学创作骏马奖获奖名单一公布,便点燃了整个文学圈,隔着手机屏幕都能感受到朋友圈的沸腾。本届骏马奖共396 部作品参评,88 部作品进入初选名单,最终共有30 部作品脱颖而出,摘得桂冠。在本次评选中,广西师范大学出版社有5 部作品入选初选名单,分别是长篇小说《蝉声唱》(凡一平著)、《失散》(光盘著)、中短篇小说集《人间消息》(李约热著)、散文集《檐上的月亮》(阿微木依萝著)、《穿过圩场》(罗南著)。《人间消息》《檐上的月亮》《穿过圩场》三本书皆为我所编辑,这让我颇为欣喜,充满期待。最后《人间消息》《檐上的月亮》摘得大奖,也没有辜负作者与编辑的一番苦心。

回头想想,这两本书获奖,作为编辑,确实没有觉得很意外。这两本书不管是作者还是编辑都花费了很多别人所看不见的“心血”,正可谓一分耕耘一分收获。在此,与同人分享我作为编辑的小小心得与感悟。

选题策划坚持“少、精、特”

从我做第一本少数民族文学作品《穿过圩场》开始,我便关注到少数民族文学创作的独特之处。大部分的少数民族作家仍是采用汉语写作,在写作的过程中,不可避免地带有本民族的文化特色。从创作的角度而言,一方面用汉语写作的少数民族作家需要克服母语思维及方言在写作过程中所制造的语言障碍,他们需要准确地将其民族精神气质传达给读者,这是存在一定难度的,这使得他们的写作更为不易;另一方面,少数民族作家写作中不可避免地带有本民族的性格特征及异质性,这种异质性某种程度上解构了以汉语为中心的文学创作,重塑汉语写作日益同质化的语言表达方式。虽然少数民族文学作品某种程度上具有一定的“粗粝感”,但它们的“异质性”为中国文学创作注入了新鲜的血液。

在出版的过程中,选题策划是第一步。把握内容质量是选题策划中最为关键的一点。在选题论证的过程中,我们一直坚持“少而精,精而特”的原则。《人间消息》及《檐上的月亮》这两部少数民族作品从内容跟体裁来看有着天壤之别,但这两部作品某种程度上又有着相似的艺术价值。而这种艺术价值也是我们在选题策划中所重视的。

首先,这两部作品都着眼于描写小人物心灵的苦难,两位作家都具有悲悯的情怀。

《人间消息》的作者李约热是一位从乡村走出来的壮族作家,他的作品中不可避免地带着早期他在乡村的生活经验及情感体验,他对乡村的热爱体现在他关注乡村人物的苦难,物质层面及心灵层面的苦难。这影响了他一生的生命体验给予他丰富的创作灵感,而下乡扶贫更是开拓了他的创作视野,他始终将创作的着眼点落于人物心灵层面的苦难上。

《檐上的月亮》作者阿微木依萝是一名初中肄业的底层打工者,她从大凉山走出来,辗转于成都、东莞、浙江等地谋生。她跟母亲卖过橘子,当过工厂工人,当过“走族”,也做过洗头妹,她的散文中渗透着底层打工者的生命体验与情感体验。

其次,这两部作品都具有一种野蛮生长的生命力。

这一方面体现在文本中浓郁的南方地域特色,具有鲜明的“野生性”。如《人间消息》中“野马镇”的人物带有亚热带浓郁的南方气质——粗糙、“痞”、赤忱与善良;《檐上的月亮》中描写大凉山里彝族同胞与土地血脉相连的生活,人物就像植物一样扎根于土地,带着向上生长的梦想。另一方面,体现在语言的异质性,《人间消息》与《檐上的月亮》在语言表述方式上都略显粗糙,但这种粗糙并不减损文本的艺术价值,反而突显一种野生的性格与生命力。

再次,两部作品的文本都非常真诚。

在选题策划中,我们往往会收到很多作家的投稿,各式各样的作品都有,有些作品善于夸大苦难,渲染一种悲苦的人生,这往往导致作品变成个人情绪的宣泄,从而减损了文本的艺术价值;有些作品则善于以华丽的语言描写生活,这容易导致文本变得假、大、空。其实读者是最不容易欺骗的。因此文本是否“真诚”也是文学类选题的评估标准之一。《檐上的月亮》与《人间消息》在语言技巧上都并非达到“炉火纯青”的级别,但不可否认的是两部作品所体现出来的“真诚”——粗糙、原生态、真实,更可贵的是文本中真实呈现的民族性格——以平常的心态直面人生的苦难。

把图书当作艺术品来打磨

准确地评估选题内容质量,科学地论证选题价值,是做图书的第一步,也是必不可少的一步。有了好的选题,接下来把好的选题做成一本好书,看似简单,实则琐碎又枯燥。如何把琐碎又枯燥的工作变成有意义的事儿是非常考验编辑的。这不仅仅需要编辑具有扎实的专业基础,还需要投入对出版事业持久的热情,对冗长烦琐工作的耐心,以及在有限创造空间里的充分发挥,都是需要编辑对图书注入情感与信心的。

在做书的过程中,内容质量、编校质量、印制质量是做好一本图书的硬性条件。但作为一个复合型的编辑,尤其是做市场书的编辑,仅仅使图书达到质量标准是远远不够的。在这个以颜值为风向标的时代,编辑更需要具备较高的审美能力。

如果把图书纯粹当作一种产品来看待,那么图书的装帧设计也属于“产品包装”的范畴。一本书在不同的编辑手中确实很容易出现不一样的形态。在做书的过程中,我更倾向于将书当作一件艺术品来打磨,虽然并非每一本书做出来都能够如意,但在有限的空间里的充分发挥,会给我带来更大的乐趣与成就感。

如何使书的形态契合图书的内容就好比为新娘作嫁衣,如何裁剪才能扬长避短,最能“突出”新娘的美。在这一点上,选择合适的美编很关键,不同的美编的设计风格会有差异,他们对文本的解读也会有所不同,有些美编更擅长从抽象的角度阐释文本,有些美编更擅长从具象的角度理解文本。因此,在选择美编的过程中,需要编辑对美编的设计风格与特点有一定的了解。

《人间消息》的封面设计,美编较有个性,只给出一个方案,他在设计上汲取了少数民族服饰的元素,采用的是1980 年代刊物的复古风格,在色彩表达上突出了文本浓郁的情感特质。但这种复古的风格过于浓厚,给人一种“土味”。我与美编在这一个方案的基础上磨合了将近一个多月,后来在原设计的封面基础上增加了具有时尚感的几何图案,最后这一封面也入选两岸书香“华文出版设计100 赏”。

《檐上的月亮》同样在封面设计上“命运多舛”,美编出了三个方案,皆未能达到我的预期设想。后来我与美编沟通我想要的插画风格,并详细说明了封面想要的元素,美编经过重新构思,画了一幅荒漠上的月夜图,封面透出沙砾的粗粝感及植物野蛮生长的力量,在皎洁的月光下熠熠生辉,突出了文本的气质。

除了契合图书气质的装帧设计,封面文案也是非常考验编辑的地方。在想文案的过程中并非时时灵感迸发,更多的时候是挠腮抓耳,让人茶饭不思,内心十分焦灼。这些都是做书的一个必经之路。只有通过不断学习积累,听取他人意见,反复修改,扎扎实实下苦功夫,才能打造出满意的文案。毕竟不是人人都是文案小天才,唯有勤能补拙。在《檐上的月亮》文案的打磨过程中,我也曾三易其稿,最后决定去除专业性较强的字眼,以通俗易懂的语言传达出文本中打工者“怀揣梦想”、积极向上的基调,同时又突出了少数民族彝人的精神特质,从后期读者的评论来看,文案还是起到一定效果的。

以上这一煎熬的过程就是不断地将图书的闪光点挖掘出来,以“看得见”的方式呈现在读者面前。

自从少数民族文学作品在我心中扎了根儿,我便一直小心翼翼培育这棵梦想的小苗,希望通过自己的努力,能够把更多优秀的少数民族文学作品推介给广大的读者。编辑人生路漫漫,唯有学海无涯苦作舟。做一本好书不容易,辛勤耕耘,必有回响。■