长江下游升金湖湿地保护有效性评价(1989-2019年)*

2021-05-10王维晴周立志徐文彬宋昀微

王维晴,周立志,陈 薇,徐文彬,宋昀微

(1:安徽大学资源与环境工程学院,合肥 230601) (2:湿地生态保护与修复安徽省重点实验室(安徽大学),合肥 230601) (3:升金湖国家级自然保护区,池州 247200)

随着社会经济的快速发展,湿地正面临着空前的压力,建立自然保护地是保护湿地资源的有效方式[1]. 我国已建立了国际重要湿地、湿地保护区、国家和省级湿地公园、湿地保护小区等互相补充的湿地保护地体系[1],但湿地仍面临很多问题. 据原国家林业局第二次全国湿地资源调查结果显示,污染、过度捕捞和采集、围垦、外来物种入侵和基建占用为威胁湿地的五大因子[2]. 湿地被侵占的报道屡见不鲜,湿地保护的有效性亟需加强. 湿地保护有效性是实施湿地保护政策与措施后,湿地生态系统质量、健康与受胁情况的反映,是对保护目标保护效果的衡量[3]. 湿地保护目标旨在减缓湿地生态压力与威胁,维持湿地生态系统结构稳定,保证湿地生态系统服务功能和湿地价值不降低. 湿地保护目标的实现很大程度上取决于湿地生态压力管控,湿地的生态压力大于承载能力,结构发生改变,从而导致生态系统退化,影响其生态服务功能的实现. 对湿地保护有效性评估的手段主要借助遥感和GIS技术[3-4],使用层次分析[1]、熵权[4-5]、倾向得分匹配[6]等方法,选取湿地景观和保护物种指标构建评价体系. 景观指标主要有湿地动态度[1,7]、湿地景观格局指数[4-5]、景观发展强度指数[4]、景观干扰指数[8]、保护性景观质量指数[8]等,保护物种指标包括物种增殖扩繁指数[1]、鹤类种群数量变化[7]、水鸟多样性指数[9]、水鸟栖息地质量[10]等. 在人为活动日益增加的情势下,湿地保护研究迫切需要定量化评估湿地生态压力,了解人类活动对湿地产生的影响,从而有效控制人为活动对湿地生态系统产生的消极影响. 将湿地生态系统受到的生态压力因子纳入湿地保护有效性评估指标体系是一个发展趋势.

自1980s以来,土地围垦、化肥施用加剧了长江中下游湖泊富营养化状况[11]. 由于湖泊湿地的季节性变化规律,水位随季节降水量变化呈现秋冬季下降、春夏季上涨的特点[12],枯水期滩涂暴露、湿生草本植物生长,给围垦耕地、放牧等提供了条件,丰水期湖滩被水体覆盖,湖泊周边居民低坝高筑、开展围网养殖. 湖泊周边居民经济收入来源严重依赖湿地,导致湿地长期面临人为活动产生的生态压力. 升金湖是安徽省首个国际重要湿地,长江中下游洪泛平原保存较为完好的浅水通江湖泊,生态功能和保护价值极其重要. 该湖泊曾被大面积围垦,湖区对外承包,一度实施高强度渔业养殖,造成湖泊湿地退化;湖泊周边道路建设等人类活动影响了越冬候鸟的生境质量. 目前关于升金湖的研究较多关注湿地景观生态风险[13]、湿地健康[14]、越冬候鸟生境和种群动态[15-16]. 从生态压力角度构建指标体系,开展评价湿地保护有效性的工作亟待加强. 当前湿地保护有效性研究大多关注国家层面[1]、重要湿地区[4,10]及单个保护区[7-9]等尺度,精准管理的研究有待加强. 随着河湖长制和林长制管理体系引入湿地保护,格网因高效率和精细化特点[17]被应用于湖泊精细化管理[18],对于加强湿地保护地管理的有效性有重要意义. 本文将升金湖湿地划分为0.01°×0.01°经纬度格网单元,对单元内湿地生态压力因子开展实地调查,通过压力-状态-响应(pressure-state-response,PSR)模型构建指标来反映湿地保护成效,该模型能够综合反映人类活动和生态系统变化之间的相互影响;在格网单元尺度上探究湿地内部保护状况的空间差异,对保护成效低、生态压力严重的单元,结合行政归属,划分到相应责任单元,便于及时发现生态压力造成的威胁,尽快采取响应措施,将属地管理应用于湿地保护,从而精准有效地保护湿地.

1 研究区域概况

升金湖(30°15′~30°30′N,116°55′~117°15′E)位于安徽省长江南岸,池州市境内,跨东至县、贵池区,系长江河漫滩洼地经泥沙封淤,积水而成的河间洼地湖泊[19]. 1960s,黄湓闸的修建阻隔了湖泊与长江的自然水文连通,导致升金湖水位受人为调控影响. 黄湓闸在人为调控湖区水位的同时,也影响了水鸟栖息和鱼类洄游. 升金湖年均水位10.88 m,历史最高水位17.46 m(2016年7月10日姜坝站),丰水期为5-8月,枯水期为11月至次年4月[20]. 作为东亚-澳大利亚迁徙水鸟路线的重要迁徙停歇地和越冬聚集地,升金湖有白头鹤(Grusmonacha)、东方白鹳(Ciconiaboyciana)、豆雁(Anserfabalis)、鸿雁(Ansercygniodies)等10种候鸟均超过湿地公约迁徙路线水鸟种群1%标准. 1986年建立省级升金湖水禽保护区,1997年升为国家级,2015年成为安徽省首个国际重要湿地. 升金湖周边有东至县东流镇、胜利镇、大渡口镇、张溪镇和贵池区唐田镇、牛头山镇共6个乡镇40余个行政村,人口约7万人,以农林种植、渔业养殖、畜牧业为主要收入来源[21],近20余年来,经济发展与湿地保护矛盾突出. 小路嘴大桥的修建为南北两岸居民提供了便利,同时也影响上湖与中湖的水体连通性. 升金湖湿地对维持长江中下游生态安全、珍稀濒危水鸟栖息、周边居民饮用水、生命财产安全等具有重要意义.

2 数据和方法

2.1 数据来源

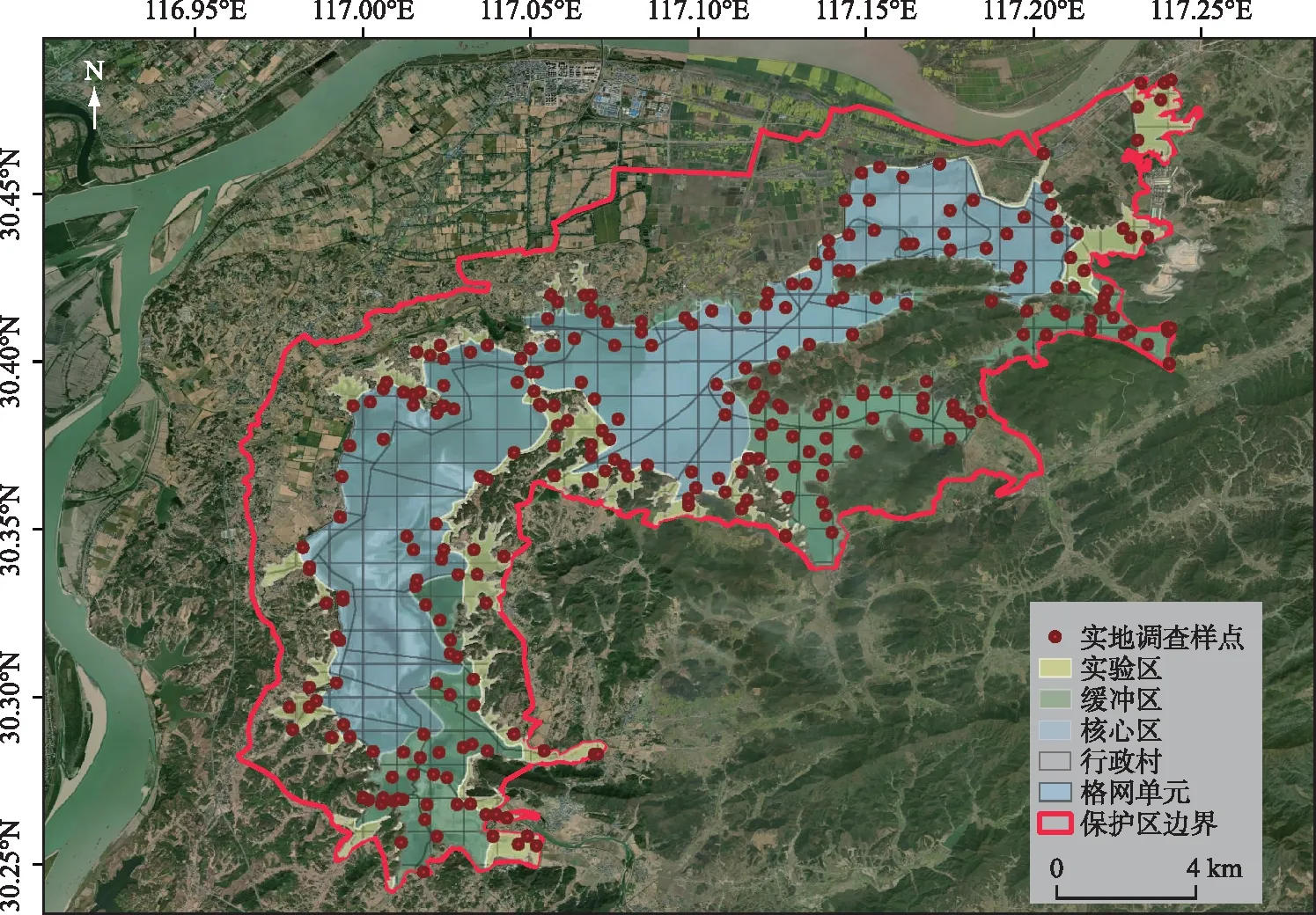

遥感影像数据来源于美国地质调查局USGS网站与中国地理空间数据云的Landsat系列影像,条带号为121/39. 根据黄湓闸水位数据资料,2016年丰水期,升金湖达到历史最高水位,因此选取2016年丰水期的无云影像(2016年7月25日)作为确定湿地最大边界的数据源;选择1989、1999、2009、2019年枯水期相近日期(均为11月-次年1月)的少云影像作为状态指标(土地覆被)提取数据源. 生态压力数据来源于实地调查与访问,部分由升金湖保护区管理局提供(围网数据). 以0.01°×0.01°格网为调查单元,结合前人研究[21],按照生态环境状况评价技术规范[22]、《自然保护区人类活动遥感监测技术指南》、《全国湿地资源调查技术规程》、《中国国际重要湿地监测的指标和方法》[23],对湿地保护、利用、受威胁状况开展调查,调查于2018年11月-2019年3月进行,调查样点见图1,走访调查并记录格网单元内存在的生态压力因子、受胁面积,以受胁斑块面积百分比作为指标. 前3期围垦、围坝、放牧、道路4种压力因子从Google Earth历史图像获得,最近一期的压力因子数据通过遥感影像和实地走访调查获得. 人口数据来源于安徽省1990年人口普查资料、第五次人口普查乡、镇、街道数据(2000年),以乡镇数据得到人口增长率,推算行政村人口. 1990-2000年增长率为19.32‰,2000-2010年增长率为7.25‰,2010年人口数据由安徽升金湖国家级自然保护区管理局提供,2019年人口数据来源于实地走访调查.

图1 升金湖湿地实地调查样点分布Fig.1 Distribution of field survey sampling sites at Lake Shengjin

2.2 数据处理方法

升金湖湿地范围使用归一化水体指数(NDWI)提取[24]. 利用ENVI 5.3波段计算Band Math工具对升金湖2016年丰水期无云Landsat8 OIL影像(2016-07-25)NDWI指数进行计算,得到升金湖最高水位线,以最高水位覆盖的水面作为研究范围. 升金湖湿地面积16803.678 hm2,达到整个升金湖保护区面积(33340 hm2)的50.4%. 为了便于与地理坐标相对应,并考虑升金湖实际情况,本地区0.01°×0.01°经纬度格网约等于1 km2,因此使用该经纬度网格划分网格单元,使用ArcGIS 10.2的Fishnet工具将升金湖湿地划分为280个格网单元. 使用ENVI 5.3对目标年份枯水期遥感影像进行辐射定标、大气校正、裁剪等预处理,使用监督分类的支持向量机分类器解译影像,分为湖泊、河流、库塘、滩涂、草本沼泽、耕地、建设用地7类,Kappa系数均达到0.85以上. 使用Fragstats 4.2计算表征破碎化的斑块数. 将户外助手6.5.4及Google Earth上绘出压力因子KML格式导入ArcGIS 10.2中转为矢量,得到围垦耕地、人工养殖塘、湖泊围网、放牧、道路等侵占自然湿地的面积及分布状况. 人口数据以村级行政单元为单位统计,按格网内行政单元面积比重法将人口密度数据格网化处理[25].

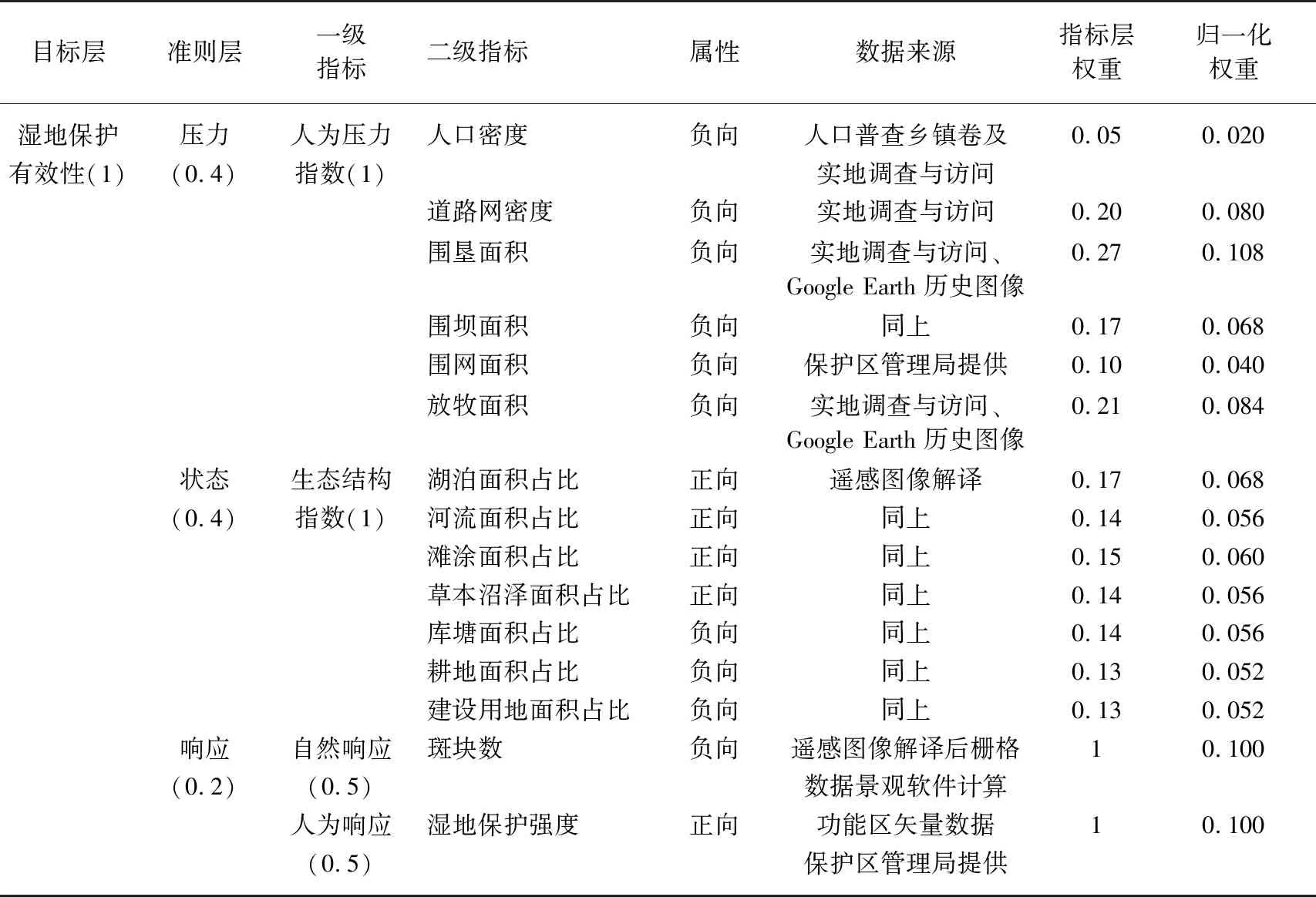

2.3 指标体系构建及权重

2.3.1 PSR模型构建湿地保护有效性指标体系 采用PSR模型,从湿地受到的压力、状态、自然和人为响应入手,综合体现自然生态与人类社会系统之间的因果关系. 指标选取遵循科学性、代表性、可获取原则,查阅资料、实地调查并咨询专家确定保护有效性指标,由于升金湖湿地整体受到的自然压力相同,各格网单元之间无太大差别,因此压力指标仅考虑人为压力因素,征询专家建议并结合升金湖湿地特点,确定的压力因素包括人口密度、道路网密度、围垦、围网、围坝、放牧面积;湿地状态指标参考生态结构指数[22],用地表覆被类型表示. 响应指标分为自然响应和人为响应,自然响应是湿地受到压力后呈现的破碎化特征,以格网单元内斑块数表示破碎化程度[26],人为响应则是保护区的投入及管理措施和实施强度,由于投入资金及科研监测各格网单元是均一的,保护强度则为核心区高于缓冲区,且高于实验区,核心区、缓冲区和实验区的保护强度分别赋值为0.6、0.3和0.1[22]. 湿地保护有效性指标体系及指标权重见表2.

具体各指标计算公式为:

人口密度:

(1)

式中,P为其中任意一个格网单元的人口密度,人/km2;n为格网内存在的行政村单元个数;Si为第i个行政村在该格网内面积,hm2;S表示该格网单元面积,hm2;Di为第i个行政村的人口密度,人/km2.

道路网密度:

(2)

式中,R为其中任意一个格网单元的道路网密度,km/km2;n为格网内存在的道路条数;Li为第i条道路在该格网内的长度,km;S表示该格网单元面积,hm2.

生态结构指数(ecological state index):

(3)

式中,ESI为其中任意一个格网单元的生态结构指数;Ai、Bi分别表示第i种地表覆被类型面积和其指标层权重,格网内最多有7类地表覆被类型;S表示该格网单元面积.

景观破碎度(landscape fragmentation):

(4)

式中,LF为格网内几种地表覆被类型斑块数之和,NP为斑块数.

湿地保护强度(wetland conservation intensity):

(5)

式中,WCI为湿地保护强度,E为格网内核心区面积,F为格网内缓冲区面积,G为格网内实验区面积,S表示该格网单元面积,面积单位均为hm2.

2.3.2 熵权法确定指标权重 熵权法是借助香农信息论中度量不确定性大小的熵区分不同指标的重要性,变量不确定性越大,离散程度越大,信息量越大,熵值越大[4]. 作为一种客观的赋权方法,熵权法能够有效避免人为主观因素造成的偏差,该方法赋值权重结果具有较大的可信度[27].

具体计算过程如下:

(1)n个格网单元的15项指标构建初始矩阵An×m.

(2)由于各项指标数据量纲不同,且数值差异较大,需要对各项指标数据进行归一化处理,采用极差法归一化处理,正向指标标准化公式(式6)、负向指标标准化公式(式7)为:

(6)

(7)

式中,Xij表示初始矩阵中第i个格网单元的第j个指标值,maxj(Xij)和minj(Xij)分别表示第j个指标的最大值和最小值.

(3)第j个指标的信息熵Sj:

(8)

(4)利用信息熵值确定指标权重:

(9)

式中,m为指标个数.

2.4 保护有效性综合模型及分级

本研究采用PSR模型计算保护有效性得分,不同指标量纲不同,先对格网单元指标数据进行极差法(Min-Max)归一化处理,各格网单元的15项指标加权求和得到该单元湿地保护有效性得分. 把[0,1]等分为5个区间[14,26],每级标准对应一个标准化分值区间,湿地状态分为优、良、中、较差、差5个等级,保护有效性分为非常有效、有效性良好、中等、较差、无效5个等级,并给出评语(表1).

表1 升金湖湿地保护有效性分级

3 结果

3.1 湿地保护有效性指标权重

升金湖湿地保护有效性指标体系(表2)中,压力指标准则层,人为压力指数二级指标权重大小排序为:围垦面积>放牧面积>道路网密度>围坝面积>围网面积>人口密度;状态指标准则层,生态结构指数二级指标中,湖泊面积权重最高,滩涂面积次之,河流、草本沼泽、库塘面积权重相等且高于耕地与建设用地面积,耕地与建设用地面积权重相等,湿地生态系统中湖泊最为重要,其次是滩涂;响应指标准则层,自然响应指标的斑块数与人为响应指标的湿地保护强度权重相等.

表2 升金湖湿地保护有效性评价指标体系及权重*

3.2 湿地压力

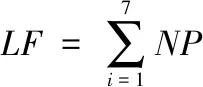

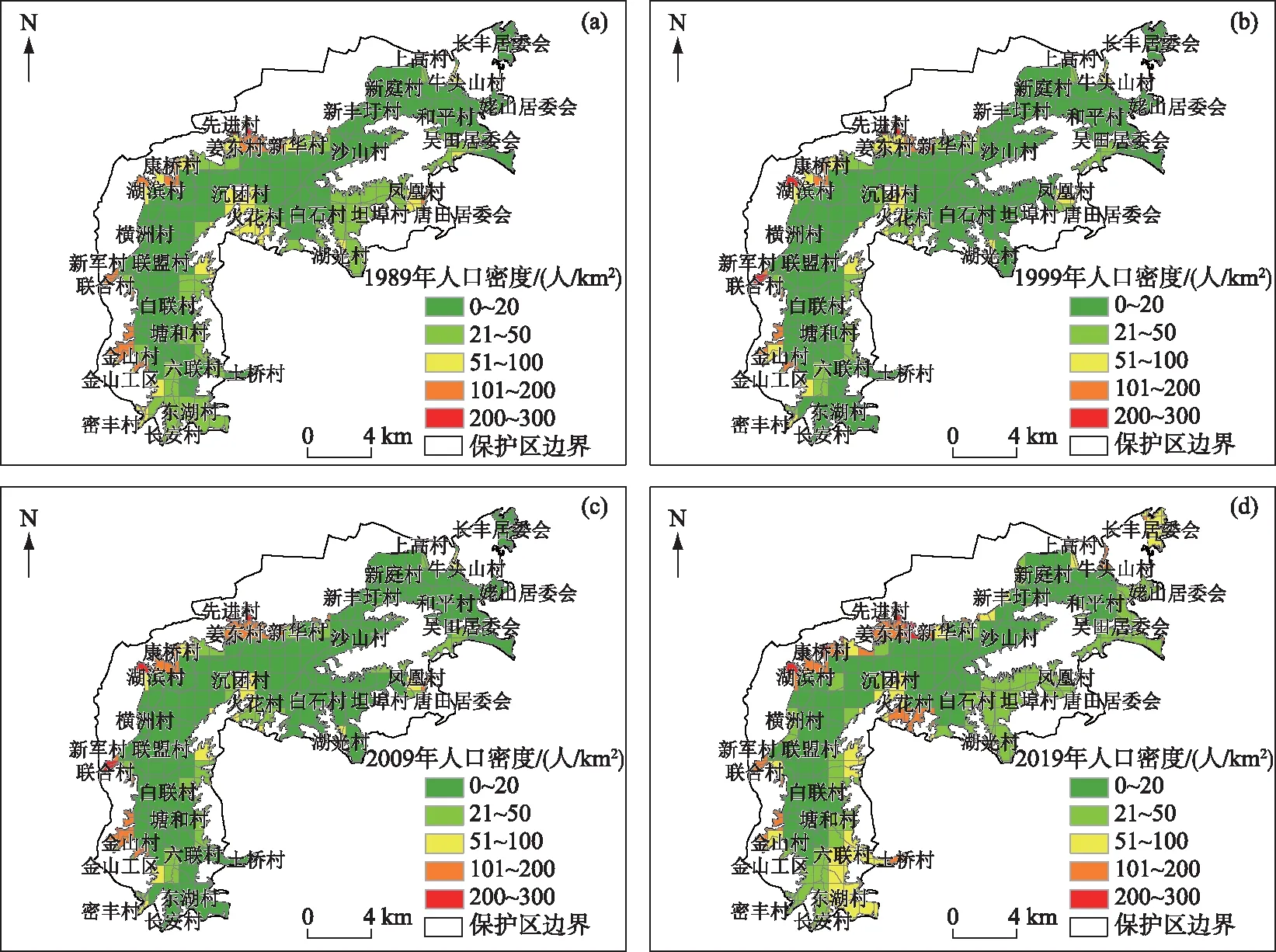

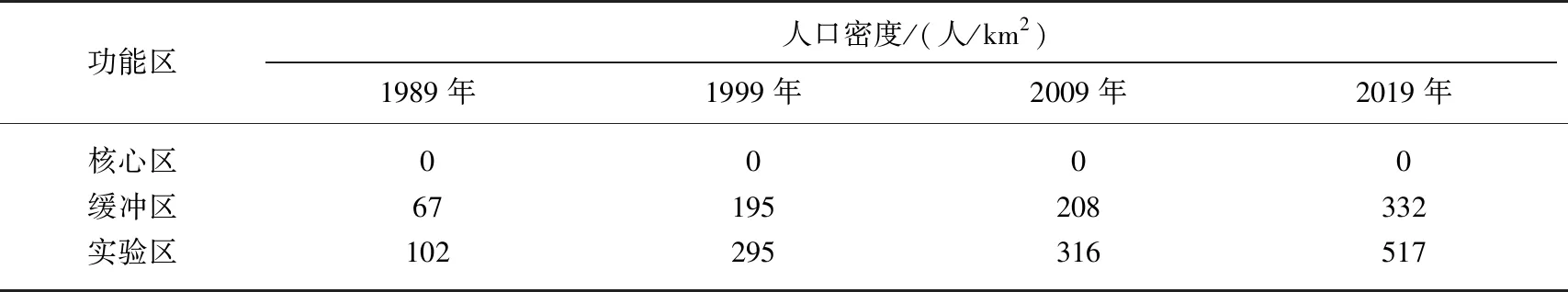

3.2.1 人口密度分布 以行政村为单元得到升金湖人口密度格网化处理后如图2所示. 升金湖湿地人口密度空间差异明显,西北部湖滨村、姜东村人口密度30年间均高于其他区域,东南侧东湖村、土桥村30年间人口密度明显增加,涉及的湿地格网单元较多. 西北部康桥村、湖滨村部分格网30年间人口密度由300人/km2增加到500人/km2,金山村、联合村部分格网人口密度30年间维持在300~500人/km2,密丰村、长安村人口密度由50~100人/km2增加到100~200人/km2,东湖村、六联村、沉团村部分格网人口密度由50人/km2增加到200~300人/km2,塘和村、白联村、联盟村人口密度由50人/km2增加到100~200人/km2,火花村人口密度由50人/km2增加到300人/km2,下湖南侧的白石村、湖光村、坦埠村等地人口密度30年间均为100人/km2左右,下湖北侧的新华村、新丰圩村、牛头山村部分单元人口密度由20人/km2增加到200~300人/km2,长丰居委会人口密度由20人/km2增加到300~400人/km2.

图2 升金湖湿地人口密度分布(1989-2019年)Fig.2 Distribution of population density at Lake Shengjin (1989-2019)

将行政村人口数据按面积比重法,加权求和得到功能区人口密度(表3). 30年间升金湖核心区人口密度均为0人/km2,缓冲区人口密度由67人/km2增长到332人/km2,实验区人口密度由102人/km2增长到517人/km2,30年间缓冲区与实验区人口均增长约5倍.

表3 升金湖湿地功能区人口密度

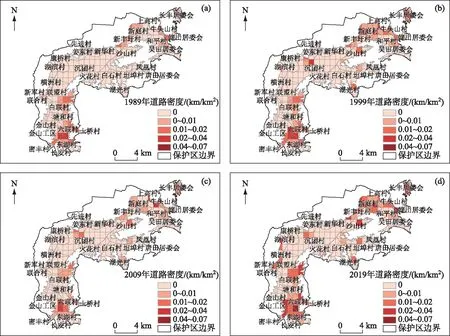

3.2.2 道路密度分布状况 2018年12月-2019年3月枯水期的实地调查结果显示,升金湖湿地存在的道路有G50高速公路、G318国道、X015县道、村村通公路、沿湖堤坝土路等5种不同级别的道路. 格网化得到道路密度(图3),30年间道路密度变化最大主要集中在中湖康桥村、沉团村、下湖上高村、牛头山村,其中道路密度最大的为上高村、六联村. 2009-2019年,新军村道路密度明显增加. 道路密度较低的格网单元零散分布于塘和村、白联村、联盟村、新丰圩村、和平村等地. 上湖东湖村、六联村在30年间均处于较高水平,道路以人行堤坝路为主.

在功能区单元尺度上,道路密度为实验区>缓冲区>核心区. 1989年实验区仅有G318国道穿过上高村的一段在内,缓冲区内均为人行堤坝土路;1999年新增了位于核心区的X015县道(1995年修建)及下湖缓冲区的人行堤坝路;2009年,增加了下湖实验区的村村通公路及下湖核心区与上湖实验区的人行堤坝路;2019年的新增道路为核心区边缘正在修建的新军村到湖滨村的公路、上湖六联村沿黄湓河道路. 2019年人行堤坝路较多,且位于缓冲区,核心区内道路有X015县道小路嘴大桥,实验区有多条村村通公路与G318国道. 30年间升金湖整体道路密度增加,主要是缓冲区的人行堤坝路.

图3 升金湖湿地格网单元道路密度(1989-2019年)Fig.3 Road density of gird units at Lake Shengjin (1989-2019)

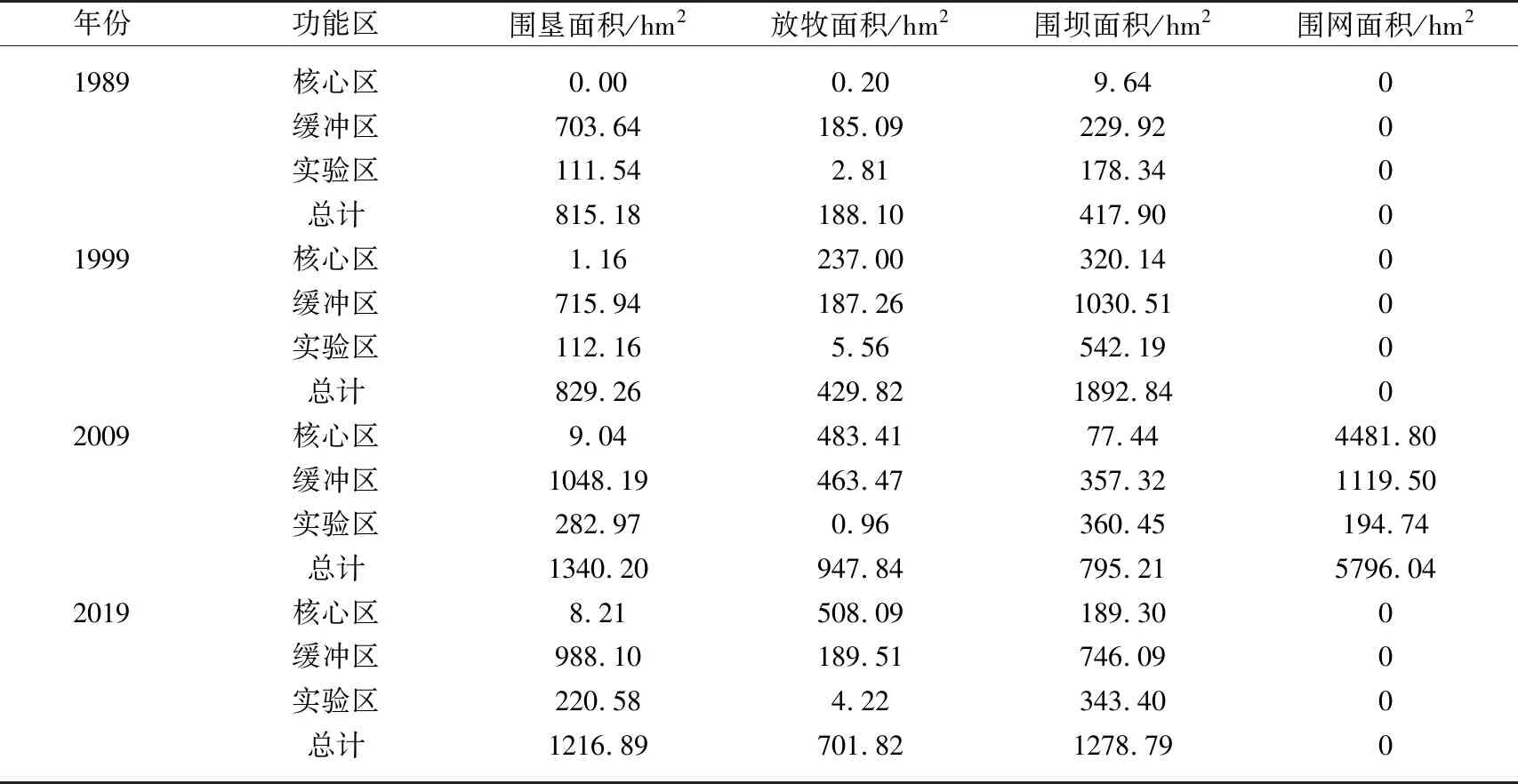

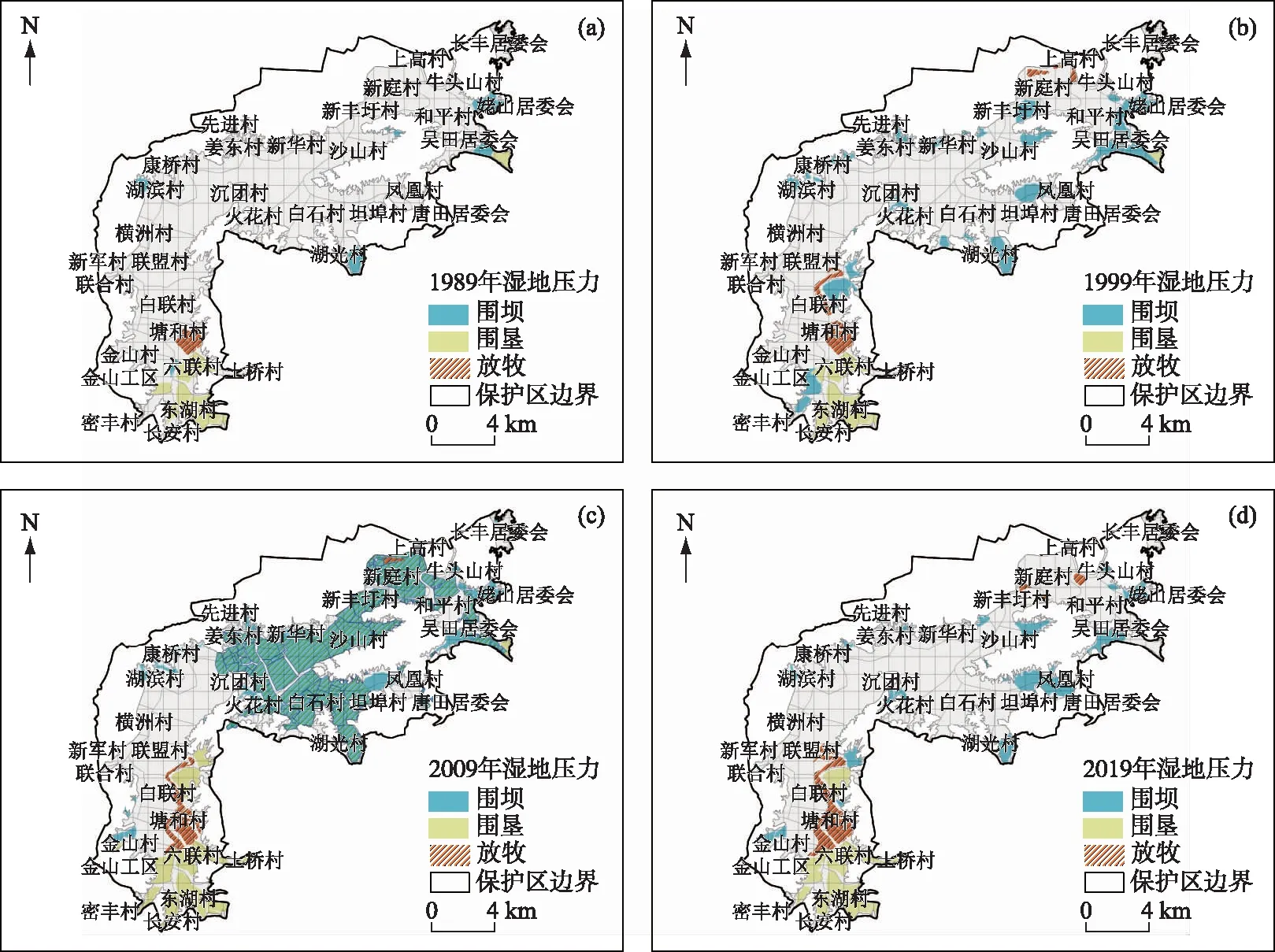

3.2.3 围垦、围网、围坝及放牧分布 1989-1999年,围垦面积增加,1989年围垦农田主要分布在上湖东南侧东湖村、复兴圩、白密圩、五星圩,10年间围垦面积增加约13 hm2,放牧面积增加241 hm2,放牧范围由合垄-鸟湾沟向北扩散到白联圩,围坝面积增加1742 hm2;1999-2009年,围垦面积增加512 hm2,放牧面积增加约476 hm2,围网面积增加5796 hm2,围坝面积减少1364 hm2;2009-2019年,围垦面积减少,放牧面积减少,围坝面积增多,2019年围网面积显著减少.

30年间围垦主要分布在缓冲区,核心区最少,且近10年3个功能区均有下降趋势;放牧主要分布在核心区与缓冲区,实验区最少,且核心区有逐渐增加趋势;围坝主要在缓冲区,实验区次之,核心区较少,在过去30年间,前10年围坝面积增加较多,后20年间增长趋向于平缓;围网主要分布在核心区,实验区最少,且在研究年份中仅有2009年存在. 30年间围垦、放牧、围坝、围网面积及分布见表4、图4. 不同年份主要生态压力因子不同,1989年主要生态压力为围垦,1999年为围坝,2009年为围网,2019年仅是原有的围坝和围垦.

表4 升金湖湿地围垦、放牧、围坝、围网面积(1989-2019年)

图4 升金湖湿地围垦、放牧、围坝、围网分布(1989-2019年)Fig.4 Reclamation, grazing, dikes and purse seine distribution at Lake Shengjin (1989-2019)

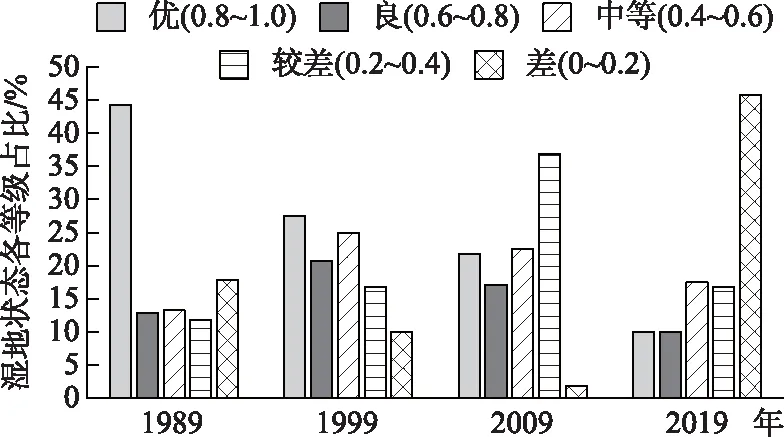

图5 升金湖湿地状态等级比例变化 (1989-2019年)Fig.5 Level proportion changes of wetland state at Lake Shengjin (1989-2019)

3.3 湿地状态变化

30年间升金湖湿地的状态等级占比变化明显,1989年湿地状态等级为优的格网单元占44.29%,其他4个等级均占10%以上,优等水平占优势;1999年优等水平降低到27.50%,仍占最大比例,但良、中等水平均达到20.00%以上;2009年等级为优占21.79%,较差水平增加到36.79%,较差水平占优势;1999-2009年,良和中等水平部分转化为较差水平;2019年等级为优、良均占10.00%,中等下降到17.59%,较差下降到16.79%,差水平增加到45.71%,中等和较差水平大部分转化为差(图5).

从体现湿地生态结构合理性的升金湖湿地状态得分空间分布可以看出,30年间状态变差的区域集中在上湖东南东湖村、六联村和下湖北部凤凰村、吴田、和平村等地(图6).

图6 升金湖湿地状态变化(1989-2019年)Fig.6 Changes of wetland state in Lake Shengjin wetland (1989-2019)

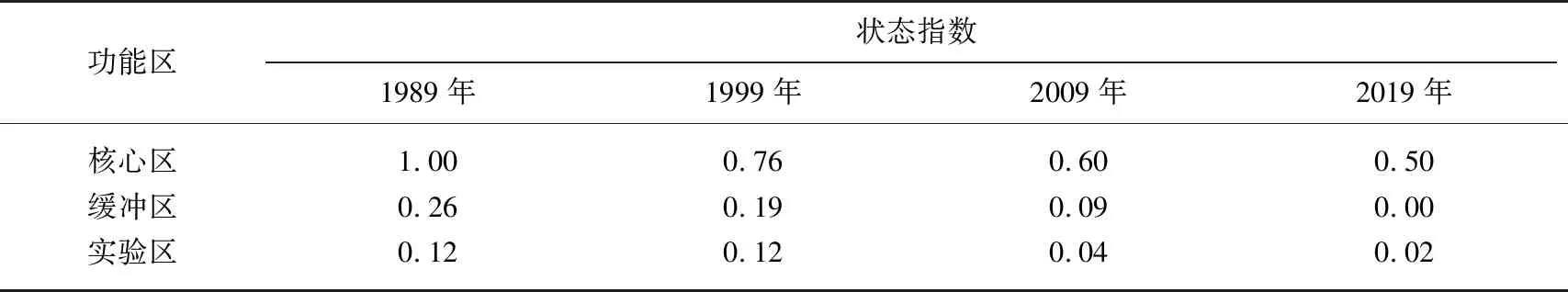

在功能区单元尺度上,30年间升金湖湿地状态指数变化见表5. 30年间核心区、缓冲区、实验区3个功能区湿地状态均呈下降趋势. 同一年份核心区高于缓冲区与实验区,但下降速度最快,实验区则下降最慢. 1989年核心区状态指数最高,2019年缓冲区最低.

表5 升金湖不同功能区状态指数

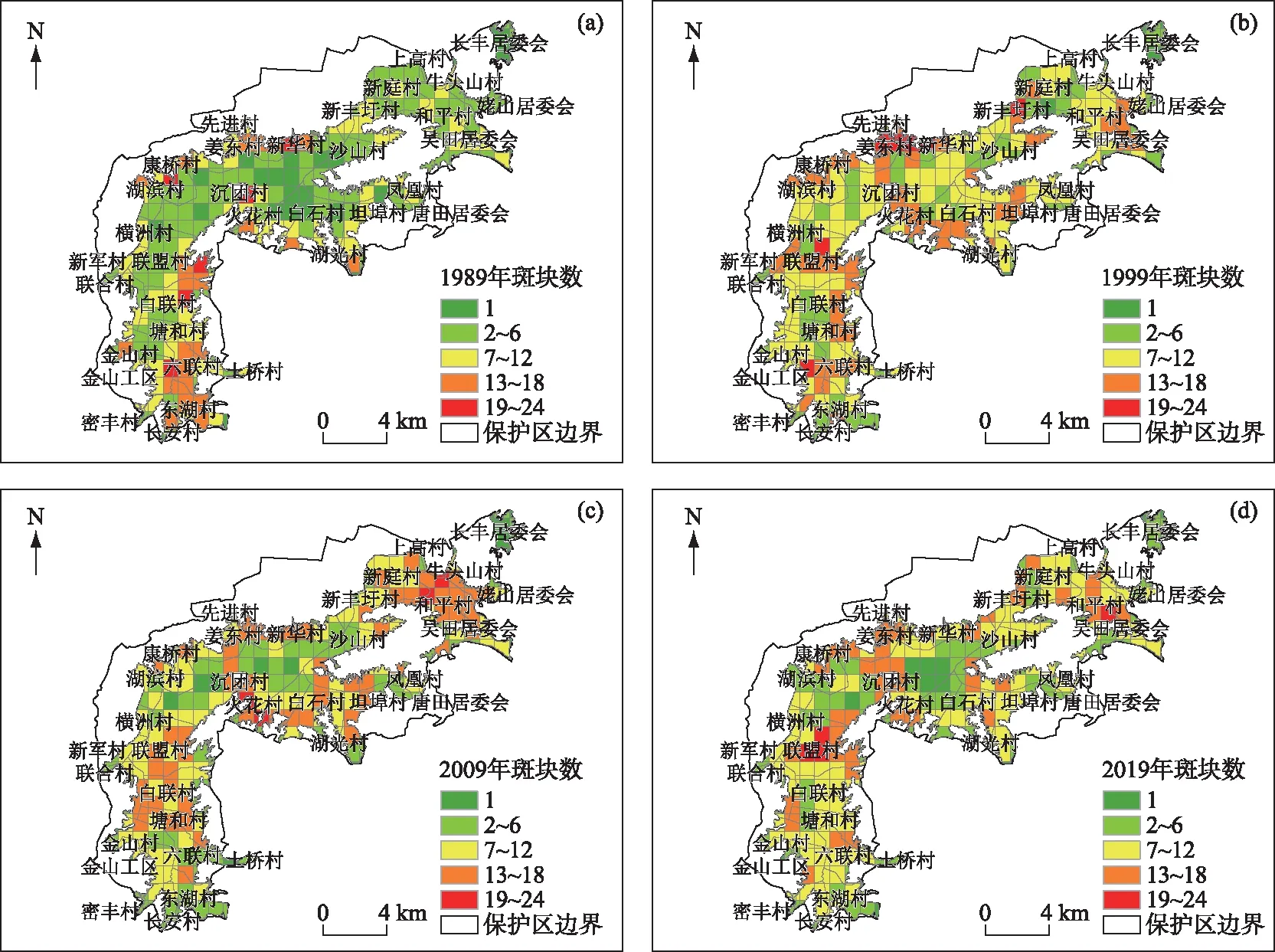

3.4 湿地响应状况

1989-1999年,10年间升金湖湿地总体上破碎化程度加剧. 30年间大部分格网单元内斑块数增加,核心区斑块由267个增加到651个,缓冲区由522个增加到621个,实验区由574个增加到596个. 1989年康桥村破碎化不明显,1999年之后破碎化较为严重;中湖沉团村1989-2019年生境斑块经历了破碎化之后又恢复;2019年上湖联盟村、杨峨头破碎化有加重趋势. 2009年之后中湖沉团村部分格网单元有所恢复,但整体上尚未恢复到1989年的水平. 30年间中湖破碎化情况较上湖和下湖轻,中湖连通性较好. 30年间湿地破碎化程度加剧,尤以上湖东南侧、上湖东侧联盟村与下湖几处最为严重,位于缓冲区. 30年间破碎化趋势为1989-1999年破碎化增加,1999-2009年继续加重,近10年间有所缓解(图7).

图7 升金湖湿地网格单元斑块数(1989-2019年)Fig.7 Patch numbers of grid units at Lake Shengjin (1989-2019)

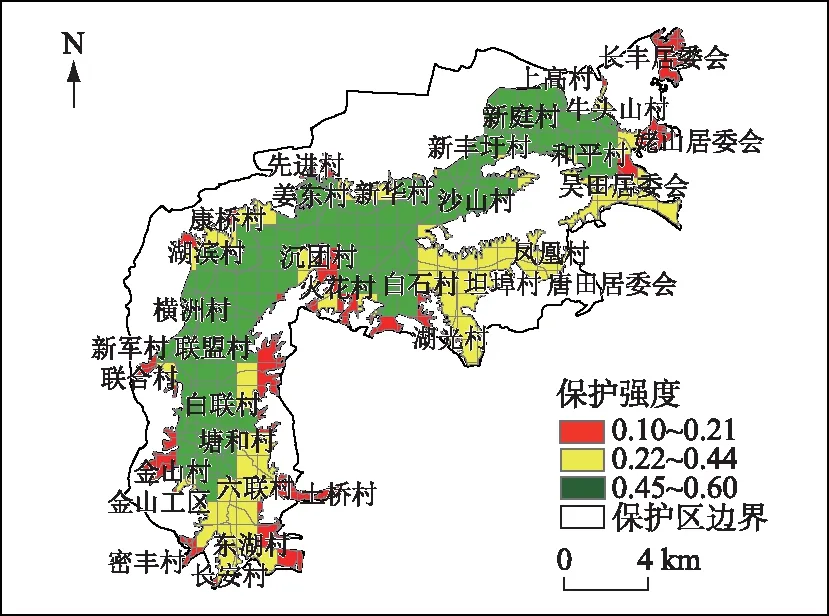

升金湖湿地核心区保护强度最大,缓冲区次之,实验区最弱. 人为响应保护强度,上湖西侧金山村、联合村部分格网保护强度较低,上湖东南侧长安村、东湖村、六联村、土桥村、塘和村、西北侧的湖滨村、中湖沉团村、东南侧湖光村、白石村、坦埠村、凤凰村及下湖东侧唐田、吴田、姥山村、牛头山村、长丰等部分格网单元保护强度较低,且主要分布在湿地边缘,即缓冲区与实验区. 升金湖湿地大部分格网单元保护强度较高(图8).

图8 升金湖湿地网格单元保护强度Fig.8 Conservation strength in the grid units at Lake Shengjin wetland

图9 升金湖湿地保护有效性等级比例变化 (1989-2019年)Fig.9 Level proportion changes of conservation effectiveness at Lake Shengjin wetland (1989-2019)

3.5 湿地保护有效性等级评价

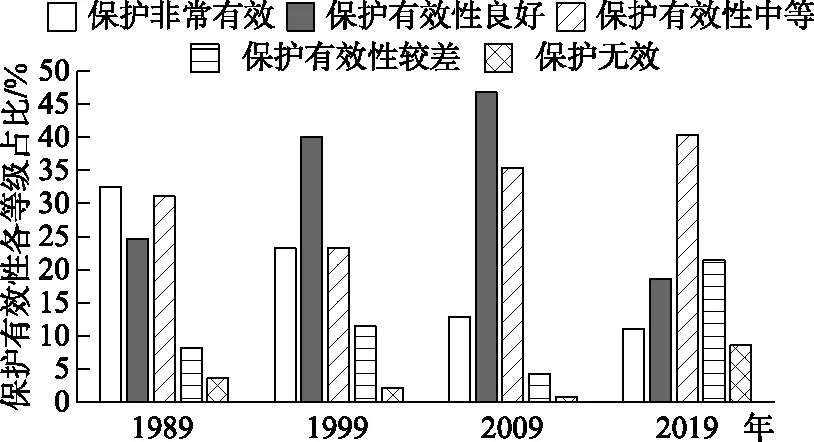

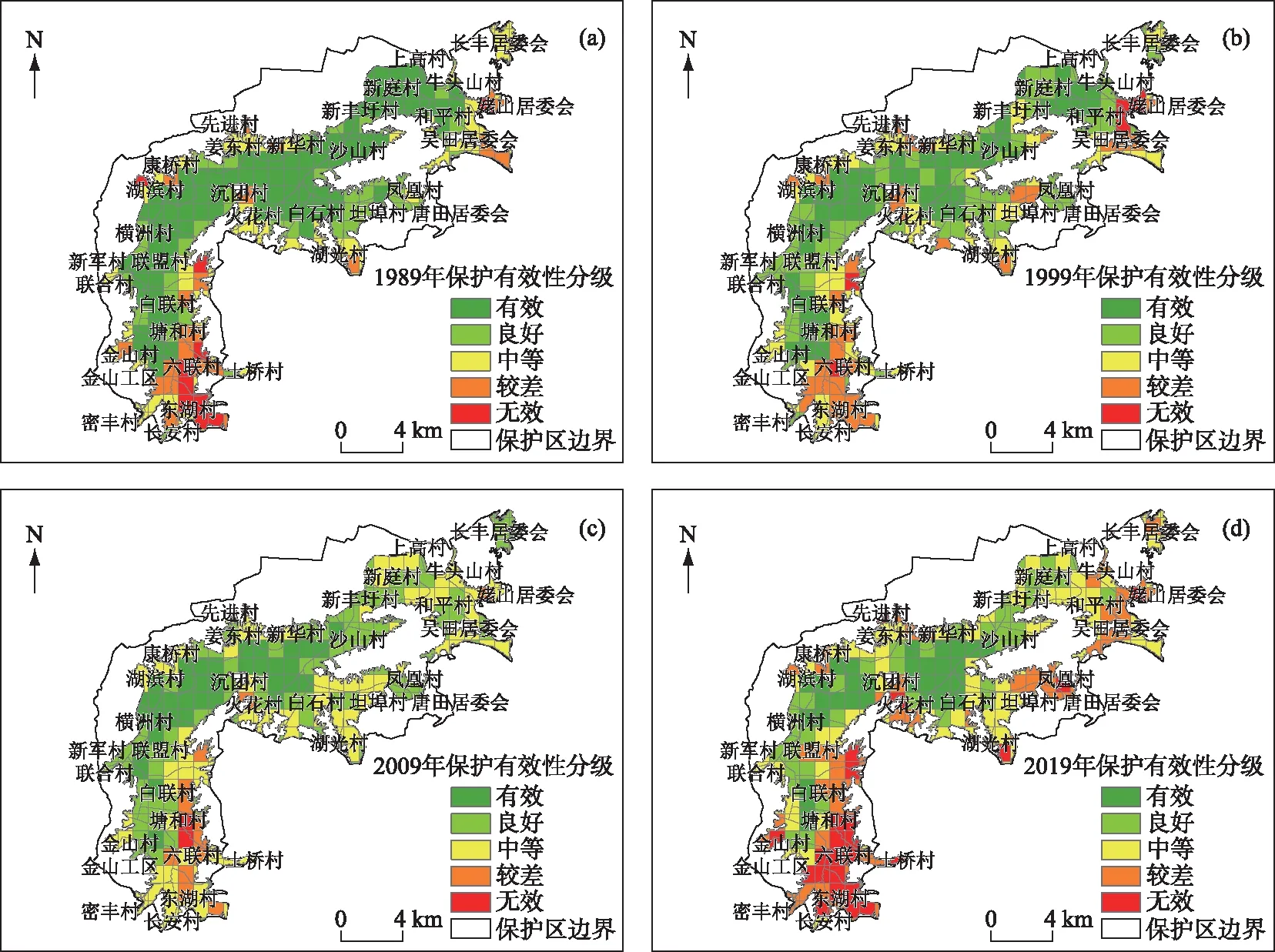

30年间升金湖湿地保护有效性呈下降趋势,等级变化明显(图9),保护有效性下降区域集中在上湖东部(图10). 1989-2019年保护非常有效等级由32.50%下降到11.07%,保护有效性较差等级由8.21%上升到21.43%,保护无效等级由3.57%上升到8.57%,1989年保护非常有效等级占比最高,(32.50%),1999-2009年均为保护有效性良好等级占比最高(40.00%以上),2019年保护有效性中等等级占比最高(40.36%). 30年间保护有效性中等等级均占较高比例,保护无效等级均占比最低.

图10 升金湖湿地保护有效性变化(1989-2019年)Fig.10 Conservation effectiveness changes in Lake Shengjin wetland(1989-2019)

30年间升金湖3个功能区保护有效性得分均呈下降趋势. 同一年份,保护有效性得分为核心区>缓冲区>实验区,前10年下降速度较快,后20年逐渐变缓. 核心区保护有效性得分下降最快. 1989年核心区保护有效性得分最高,2019年实验区保护有效性得分最低(表6).

表6 升金湖功能区保护有效性得分及等级

4 讨论

4.1 湿地保护有效性时空变化

30年间升金湖湿地保护有效性处于下降趋势,前20年下降速度较快,后10年变缓,下降的区域主要集中分布在上湖东部东湖村、六联村,位于缓冲区,主要生态压力为围垦. 本研究结果表明,30年间升金湖湿地保护有效性下降,与前人研究30年间升金湖由健康转变为亚健康状态[14]、景观生态风险增强的研究结果一致[13,28]. 前20年非常有效等级下降较快,后10年下降速率变缓,与湖北沉湖湿地退化过程类似[29],也与全国自然湿地转变为人工湿地的前期速率较快、后期湿地损失速率变缓趋势相同[30]. 30年间升金湖湿地保护有效性中等程度增加,表明部分格网在逐渐恢复. 研究发现在升金湖开展的水生植被恢复工程取得了一定成效,通过人工干预促进水生植被恢复,增加了湿地水鸟多样性[31],但目前湿地整体状况尚未恢复到1980s末期的水平. 随着湿地保护力度和意识的加强,全国范围内实施湿地保护政策后,湿地损失速率明显减缓,但各地保护效果不一,均存在不同程度影响湿地保护目标实现的人为因素[1],这些人为因素可能与当地政策和经济发展有关[32].

4.2 湿地保护有效性影响因素分析

影响湿地保护有效性的指标中,压力指标层面,以围垦、放牧、破碎化、保护强度、道路网影响较大,压力因子中权重最大的为围垦. 道路网作为建设用地的一部分割裂了联通的景观,使得破碎化加剧[33],人口密度权重小是因为本研究范围内常年有水部分占多数,该部分区域无常住居民. 不同时期主要生态压力因子不同,1989年为围垦,1999年是围坝,2009年是围网,2019年因围网全部拆除后主要生态压力是原有的围垦和围坝.

围垦是影响湿地保护有效性的最重要因素. 1970s,为满足粮食需求,在东北湿地区、长江中下游湿地区等全国范围内存在大规模围湖造田活动[29,34]. 有研究表明升金湖1980s前处于低营养状态,营养状态增加与湿地围垦和大量使用化肥有关[11]. 长江中下游大规模湿地围垦影响湿地生态系统正常的水文节律,造成1998年洪水灾害,威胁人类生命安全,随后全国各地开展退耕还湿,退耕后湿地生态过程逐步得到恢复[35],围垦压力已经得到部分缓解.

围网在本研究中权重偏小,与选取的目标年份有关. 1990s以来,长江中下游开始兴起湖泊水面围网养殖,升金湖1995年开始在上湖养殖草食性鱼类和中华绒螯蟹,2002年转向高密度水产养殖,2006年中、下湖开始高密度围网养殖,中、下湖湖面几乎全被围网分割. 2018年初升金湖保护区管理局将湖区所有围网全部拆除[21],围网生态压力骤减,但已有的围坝和围垦问题仍没有得到充分解决. 围网带来经济收入的同时,对鱼类物种多样性造成不可逆转的影响[36],湖泊湿地资源被过度利用,投喂饵料对湖泊水质造成不良影响,水体富营养化问题开始显现. 围网拆除后,水生植被得以恢复[31].

30年间放牧面积总体增加,范围由上湖塘和村合垄、鸟湾沟附近扩展到塘和村、白联村、联盟村沿黄湓河一线. 近10年放牧面积有所减少是由于鸟湾沟常年放牧,滩涂湿生植被物资源退化. 放牧导致了景观破碎化[37],适度放牧可能会加快植被生长[38],但过度放牧降低了湿地土壤含水率[39],从而影响湿地的涵养水能力,进一步影响湿地碳汇功能[34].

30年间道路密度增加,以缓冲区的人行堤坝路为主,对于湿地保护有效性影响不大,但位于核心区的小路嘴大桥对上下湖的水体连通性影响较大;作为必要的基础设施建设的村村通公路位于实验区,对湿地保护有效性影响不大.

状态层指标中,湖泊和滩涂的权重较大,两者是构成湖泊湿地生态系统的基本组成要素,河流、草本沼泽、库塘次之,而耕地和建设用地则是湿地生态系统最不需要的类型,两者对湖泊湿地造成负面影响,状态层指标权重与生态环境状况评估技术规范中生境质量指数[23]各指标重要程度相当,说明本研究结果较为可信. 状态指数中1989年核心区得分最高,2019年缓冲区最低,是由缓冲区湖泊滩地被围垦为耕地且耕地为负向指标造成的. 响应指标层面,30年间湖泊的自然响应指标破碎化总体上加剧,原因可能是放牧、道路建设等人类活动造成景观斑块破碎、连通性减弱[33,37]. 保护有效性得分为1989年核心区最高,2019年实验区最低. 虽然缓冲区2019年状态指数低于实验区,但保护有效性得分高于实验区,是由于缓冲区保护强度高于实验区,说明提高保护强度可以增加湿地保护有效性.

4.3 加强湿地保护有效性的建议

导致保护有效性下降的原因在于湿地生态系统受到的生态压力增加,需要采取具体措施从而缓解压力威胁. 对于缓解围垦造成湿地退化的休耕、退耕等还湿措施的实施,在落实“退渔还湿”、“退养还湿”政策的同时,需要开展具体的生态补偿方法和可替代生计的研究. 建议尽快开展湿地湿生植物放牧承载量的研究,确定湿地放牧量的合理阈值,以减缓放牧对湿地的威胁. 道路引起湿地景观破碎化,使保护物种的栖息地碎片化,在建设道路时应尽量避开湿地保护地. 长江大保护以来,湖泊湖区围网全部拆除,需加强监管,防止出现由于经济利益的驱使产生的围网反弹现象,并将格网单元需要落实到具体的行政归属,设立网格长,建立持续常态化网格监管体系. 加强对生态系统压力因素的管控,提高保护强度. 对于生态压力严重的格网单元,如上湖东湖村、六联村的部分格网,划分到相应行政村,设立网格长对湿地开展巡护与监管,及时上报存在的生态压力与威胁湿地自然状态和生态环境状况的人为压力因素.

5 结论与展望

30年间升金湖湿地保护有效性呈下降趋势,前20年下降速度较快,后10年速度变缓,非常有效等级由1989年的32.50%下降到2019年的11.07%,保护无效等级由3.57%增加到8.57%,30年间保护有效性中等等级占较大比例,保护无效等级占最低比例. 从功能区单元来看,30年间3个功能区保护性有效性均下降,保护有效性为核心区>缓冲区>实验区. 保护有效性下降集中在上湖六联村等区域,位于缓冲区,主要存在的生态压力是围垦.

影响湿地保护有效性的指标中,围垦为最大的压力因子. 不同时期主要生态压力不同,1989年为围垦, 1999年为围坝,2009年围网较为突出,2019年原有的围坝与围垦仍继续存在. 从生态压力分布来看,围垦耕地主要分布在上湖南侧,围网养殖主要在小路嘴大桥以下的中湖和下湖水位较深的区域. 从功能区单元来看,围垦、围坝主要分布在缓冲区,实验区次之,围网主要分布在核心区,放牧在缓冲区与核心区均有分布. 从行政单元看,长安村、东湖村、六联村、塘和村等行政村的保护有效性较低.

为提高升金湖湿地保护有效性,建议针对生态压力因子的特点,开展相应的监管措施,加强以格网为单元的详细监测,并将格网监测管理单元落实到行政单元,构建湿地网格化监管平台,建立时效性、常态化的湿地管理系统,通过湖长制、河长制、林长制加强湿地属地管理,开展社区共管,管控生态压力,明确责任归属.

对于本文研究结果需补充说明两点:由于湖泊湿地可达性,格网单元的生态压力因子并不能够完全涉及,由此造成地压力分析结果可能偏低;另外,由于历史数据缺乏,某些指标时间上的对比性不足,造成评价指标的选取不够全面. 后续研究将考虑这些问题并加以完善.

致谢:感谢安徽升金湖国家级自然保护区管理局工作人员及周边居民在实地调查过程中给予的支持与帮助.